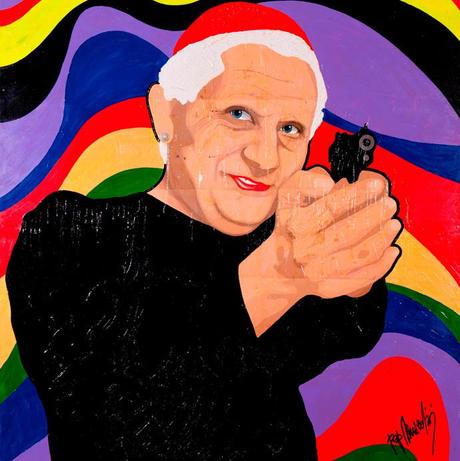

Ratzinger secondo Pep Marchegiani

Di GIANLUCA GARRAPA

- Leopold, l’autore secondo Benito Zanni

“l’uomo è l’animale più crudele che c’è” Nietzsche.

Leopold esce dalla biblioteca.

Il cielo terso e l’aria fresca.

La biblioteca in P.zza dei Cavalieri.

Leopold immobile, in trance a osservare il monumento. Alto, pallido, gli occhi cerchiati, stanchi.

Immagina di vedere i moderni cavalieri pestare coi zoccoli dei loro cavalli gli altri punti di vista, i punti di vista incostituzionali, non asserviti passivamente al Potere.

Leopold sorvola la piazza con lo sguardo chiuso a fessura cogitabonda: i cavalli, ineguaglianza civile, populismo mediatico, cavalieri vestiti di blu scuro, asserviti al Potere, omologazione. Leopold almanacca e prende a camminare. Attraversa la piazza, gli occhi sulla pavimentazione a scaglia di pesce, pugni in tasca, cammina lentamente, vestito di tutto punto, una figura di inizio novecento che esce da una fotografia, da un romanzo di Joyce. Ecco, pari pari un dublinese di Joyce.

Io invece mi chiamo Benito Zanni. È uno pseudonimo, ovvio. I miei amici e io siamo ragazzi in un futuro prossimo remoto, scarto d’umanità obsolescente.

Detto fra noi, la mia storia la dovrebbe raccontare Leopold, ma sono certo che non si caverà un ragno dal buco, come si usa dire. Stai a vedere che dovrò raccontare pure la vicenda di Leopold e dei suoi falliti tentativi di scrivere il racconto delle mie mirabili gesta.

Sia come sia, mi sento come un aereo passeggeri che non può decollare. Una domanda: davvero credete che la vostra sia una società dell’informazione? Spero di no! È quello che non può essere detto, che vi guida. Politica, economia, religione, mafia: il non verbale. Quello bisogna cogliere. Filtrare. Ammesso che esista ancora un senso critico per le cose del mondo.

Sì, direte, ma che c’incastra questo con il resto del racconto? Nulla, ma dovrete abituarvi. È il vantaggio di essere il personaggio creato da una mente debole, facilmente influenzabile e incapace, di conseguenza, di agire.

Posso leggere nella mente di Leopold, ossessionato dall’anticonformismo, dal surrealismo, dall’antilogica, dall’inesattezza storica:

Cavalli. Cavalli. Cavalli. Quasi un noto stilista, e non sopporto la moda, la standardizzazione, la regola compulsata e pompata dalle major del buoncostume civile.

[…]

In inglese si dice Horses. E ripetuto per tre e più volte, diventa un mantra pop, Patty Smith, Jim Morrison, la sua poesia Latitude Horse (mai letta) e via discorrendo, abortiamo altre libere associazioni, dissociazioni, che deviano, allontanano, lo sviluppo naturale d’ogni fatto. Qui e sempre, pare che i cavalli possano solo ricordare i loro paraocchi.

Leopold allucina la realtà.

Paul McCartney e John Lennon sono su un palco, vestiti come generalmente si vestono gli studenti di sinistra che studiano Lettere e Filosofia. Questa sera faranno un concerto e ricorderanno il nome di alcuni studenti manifestanti che sono finiti in ospedale bastonati dai poliziotti. Adesso stanno provando Yellow Submarine.

Tra il pubblico c’è Rita Levi Montalcini, insieme alla Ripa di Meana, e storce le labbra inspiegabilmente integre, e, isterica, il fondotinta le piove a forfora sul sacrosanto vestito blu di Capucci stile ottocento. La Marina di Meana le insinua di darsi una calmata mentre le spolvera via la polvere che sta crollando a calcinaccio soffiando e spalmando con la mano gonfia di protesi diamantate sottopelle sul raso del genio sefardita colta da un momento di sdegno estetico, la di Meana pare una badante polacca e la Rita una vecchietta rincitrullita.

Stamattina il sole lo puoi mangiare. Vedo i compagni sbocconcellare in attesa dell’afa calante. Mi chiamano Benito e a me piace essere paragonato al Duce.

la canicolare che porta sopra – all’ora di punta, età compresa tra sedici e diciassette, fine maggio, sulla lunga strada in lontananza il sole trae spesse cortine di calore dall’asfalto rovente – la primavera che cede il passo all’estate, rami di pesco si allungano oltre il muro di cinta dall’enorme giardino_boschetto di una famiglia importante, verso la strada e arbusti di fico dalle grandi foglie, piantati dietro questo alto muro di cinta che corre parallelo alla strada e che nel punto più basso, regala la vista del vasto giardino_boschetto che circonda la casa baronale – che soffocano il nostro (si sta parlando di Leopold). Il fatto è che la primavera, ancora di più l’estate, lo deprimono, gli fanno avvertire un groppo in gola e lo stomaco stretto in una morsa di nausea, di terrore. Leopold sa che dell’estate malinconica potrà godere solo momentanee tregue, per via di un malumore profondo, scontroso lui, che i professori, da parte loro, non possono comprendere, sono pagati per altro, cosa gli passi per la testa e perché abbia deciso di far girare il diario, dopo aver scelto una pagina e disegnato una lapide sopra, incollato il tondo del suo volto ritagliato da una fotografia e scritto nome cognome data di nascita e di morte, la lapide, esibizionismo o cosa?

Il cielo è sereno, quindi niente zucchero filato. Il cielo è senza nuvole e anche l’immagine dello zucchero filato è un’immagine, era il giorno del funerale di uno zio paterno, traumi vissuti in modo paradossale. Un genitore dovrebbe avere un’azione di contenimento nei confronti del figlio e durante un funerale, ad esempio, avere la buona creanza di sdrammatizzare.

Leopold prima di andare al funerale, prima di salire in macchina, è rimasto a fissare il cielo, le nuvole che disegnavano forme, assumevano un gusto avevano un sapore. Leopold stava sognando ad occhi aperti per sfuggire l’ansia.

Scalare la sensazione fino all’assenza di pensiero sul corpo: ecco, questo passaggio riguarda solo me, il mio ‘piacevole errore’ e lo scalaggio è, tout court, quello del metadone.

Non me ne voglia il mio autore se devio dal racconto del vissuto di Leopold, per raccontare, oltretutto in modo da non farlo, come sono arrivato al metadone

Ma non è questo il luogo adatto né il tempo per discorrerne, appunto

A questo punto dovrebbe iniziare la mia storia, sempre che Leopold riesca a concentrarsi e a fottersene del fantasma della Madre, che è poi questo il nocciolo problematico che ostacola l’ostensione della storia, la resistenza che impedisce l’evolversi del mio racconto.

Leopold non è costante, e questa fissa della scrittura, appunto, è più che altro una sua ossessione, ipergrafia o sindrome di Gerschwind.

Eroina I

Il godimento pruriginoso del fondo-schiena in negativo del cielo.

Di notte. Serena. Quando la luna piena è un buco. Un fanale crepato. L’auto ribaltata. Il conducente esploso. Le stelle sono briciole metalliche luccicanti. Il magnetismo delle favole le ha sistemate in mimi e mesmerismo. Un rigurgito di saliva.

Xanax eroina cocaina hashish. Assenzio, la notte è fantastica e godiamo. Siamo condannati al servilismo, alla dipendenza. All’impossibile voglia ciclica mai soddisfatta, siamo puntine su un infinito disco lisergico.

- Ripresa.

Concerto e rogo umano.

Siamo al concerto dei Neo-Beatles.

I magnetici quattro, poco più distanti, all’altezza dell’ex centro sociale, campionano in loco i suoni dell’ambiente, traendoli dallo spazio profondo con microfoni parabolari e direzionali. Il testo è minimale, il refrain orecchiabile, la melodia rassicurante. Un rem_rock di onde sonore ambientali: lo sciabordio del fiume, lo stormire discreto di alcune foglie, il rumore zigrinato della ruota sul cilindro della pietra focaia degli accendini – accesi per squagliare il fumo, bruciare l’eroina sulla stagnola, scoppiare canne, sciogliere l’eroina sul cucchiaino.

Dopo il concerto, siamo stati in giro tutta la notte – sballati di speedball, un cocktail di eroina e cocaina. Un’altalena oltreumana tra stati onirici e livelli altri di lucidità: speedball è il dionisiaco e l’apollineo insieme. Abbiamo incendiato i cassonetti della spazzatura, avremmo desiderato un rogo umano, che so, un frocio, un negro, un ritardato mentale. Abbiamo infranto vetrine di negozi e spaccato specchietti di automobili. La polizia ci copre. Faranno cadere la colpa su uno dei qualsiasi extracomunitari regolari, li porteranno in questura con l’accusa di atti vandalici e devastazione, faranno sparire i loro permessi di soggiorno.

Non li vogliamo qui, questa gente di merda.

(Leo rimugina. Sente il tempo dilatarsi. Non riesce a scrivere nulla che non riguardi se stesso. Si autorimprovera. Non sa dimenticare il passato.)

Enrico ha le labbra perennemente rivolte all’ingiù, lo sguardo spento e gli occhiali anonimi. Tutto in lui è anonimo.

Lui è quello che in altri tempi avresti senza vergogna dipinto come bravo ragazzo,

Enrico non può essere come noi, anche se ha faticato tanto per meritare la nostra considerazione.

Ma lo sa anche un bambino che l’uomo è un animale crudele.

…

Enrico si è annoiato *Ragazzi che palle! le solite cose tutte le notti*.

Allora saltiamo addosso a Enrico, io e Ernesto lo teniamo stretto per le braccia e Augusto gli serra le gambe tra gli avambracci muscolosi. Lo trasportiamo a barella ma in posizione prona. Siamo sul cavalcavia. Sotto passano i binari della stazione ferroviaria vicina un centinaio di metri. Il primo ponte dopo la stazione centrale. Lui ride senza dimenarsi e sghignazza *Gettatemi sul treno che sta passando, Gettatemi sul treno!* Ride isterico volgendo la testa alla protezione in rete a maglia metallica del cavalcavia. Capisce che sta per finire. Tra poco piangerà. Di brutto e per istinto. Faccio un cenno ad Augusto che lo tiene stretto per le gambe, lui capisce e solleviamo Enrico facendolo ondeggiare più volte e poi lo lasciamo cadere violentemente per terra, in modo che il suo cranio percuota di taglio il marciapiede. Fa una smorfia di dolore e sviene. Ci preoccupiamo di denudarlo prima che si svegli. Tutto è pronto. Corro in macchina a prendere la corda e la tanica. Augusto ed Ernesto sventagliano le mani a significare d’affrettare il mio passo, prima che Enrico si riprenda. *Eccomi,* dico. *Su, che si sveglia!* Ribattono quasi in coro. Leghiamo la corda intorno al torso con le mani dietro la schiena e poi l’arrotoliamo intorno al corpo per srotolare Enrico, è uno yo-yo. Lo solleviamo. Enrico ondeggia il capo, rantola, cerca di aprire gli occhi. È pallido. Ridiamo. Lui balbetta. Infine riusciamo a collocarlo oltre la rete del parapetto. È sospeso nel vuoto, sui pantografi dei binari.

Ecco Marina Ripa e Briatore. Chiediamo che fine abbia fatto Rita Levi, incuranti di un Enrico che implora aiuto ai nuovi arrivati. *Ma cosa fate?* Chiede la divertita Marina Ripa aggrottando la fronte, e io dico *Nulla, lo stiamo gettando di sotto*. *Vi prego, ragazzi,* supplica Enrico che crede di aver capito l’antifona ma non sa che noi non vogliamo fargli comprendere un bel nulla, vogliamo solo farlo friggere, e non dargli una lezione per quello che ha detto poco prima – Ragazzi che palle! le solite cose tutte le notti. E intanto ridiamo, le lacrime agli occhi. Anche Marina e Briatore si stanno divertendo un mondo.

Alla fine lo gettiamo di sotto. La corda si srotola e dopo un paio di metri il corpo si assesta tra cavi della linea di alimentazione elettrica dei treni, Enrico penzola impigliato. Vederlo nudo sui cavi fa scompisciare Marina. Buffissimo in quella specie di imbracatura.

*Sbrighiamoci… arriva un treno,* dico scorgendo un treno strombettante entrare in stazione. *Sbrigati, piglia la tanica,* intimo a Augusto, sono nervoso per la buona riuscita dello spettacolo. Enrico continua a implorare pietà ché ha capito l’antifona vera. *Su, su!* Risponde Augusto, è divertente. Svito il tappo. Inclino la tanica da 23 litri facendo perno su uno spigolo della protezione. Piove benzina. Come l’io la manda. Marina riprende tutto col cellulare *Dai che lo mettiamo su youtube!* Ridacchia all’indirizzo di un Briatore muto e gonfio di eroina. Urlo ad Enrico *Come va laggiù?* Lo sentiamo piangere, imprecare e ridere. Matto di terrore. Briatore strascica una domanda, senza alcuna ironia *Ma non si farà troppo male?*

Augusto risponde *Durerà poco, poi muore. Usciremo presto dal carcere. Il treno sta per passare*. Rassicuro Enrico gracchiando senza sarcasmo, in maniera neutra, meccanica, con l’occhio profondo del regista attraverso la maglia della rete di sicurezza *Stai tranquillo, non morirai bruciato, sarà la scarica elettrica a ucciderti.* A queste parole Enrico tace, shockato, rassegnato, un stato di coscienza difficile a provarsi mentre si è in vita. *Arriva, arriva!* urla Briatore, un ragazzino dallo sguardo spento che agita batte il palmo delle mani sulla spalletta del cavalcavia. Il treno a pochi metri. La scintilla. Enrico urla. Due minuti di strazio per lui e di divertimento per noi. Lenta e inesorabile parte infine la torcia umana. Sirene in lontananza. Marina e Briatore si allontanano. Ci salutano. Io, Ernesto ed Augusto rimaniamo a fissare di sotto. Le lacrime di Enrico evaporano, un’ultima scossa lo frigge del tutto, ha resistito anche abbastanza, l’aria puzza di carne bruciata. Poesia.

Il treno si è fermato. Un’altra sirena si sovrappone al brusio di passeggeri e altro. In lontananza. Aspettiamo che il corpo finisca di ardere e il treno partire. Altri personaggi si aggiungono ad osservare lo spettacolo. È quasi l’alba. Augusto propone di andare a fare colazione. Si va. In macchina ci dividiamo il contenuto del portafogli di Enrico. Sul cellulare un paio di chiamate della madre. *Che faccio? La richiamo?* Augusto annuisce, Ernesto è seduto dietro. Dorme.

*Pronto? Signora? Scusi l’orario. No… non sono Enrico. Enrico… è morto. Sì, un incidente. Lo abbiamo denudato, gettato dal cavalcavia, imbevuto di benzina per scherzo, e… sì! Le chiavi? Le abbiamo noi… passiamo ora? D’accordo, a dopo.*

Augusto guida. *La mamma di Enrico dice di portarle le chiavi della macchina.* Ernesto dice *Ma ha capito che Enrico è morto?* Io rispondo che sì, *e ha pure riso di cuore. Poi ha cambiato tono, non so, angosciata. Credeva che lo avessimo arso vivo con tutta l’auto.*

*L’auto è della madre?*

*Sì, è sua la macchina,* Augusto annuisce con la testa, *siamo mica matti a distruggere una macchina così bella!*

- Stayn Alive

Il giorno dopo, io, Augusto ed Ernesto veniamo convocati in questura. C’hanno beccati, vedrai… una città così piccola, un rogo umano non può passare inosservato.

Siamo sulla prima pagina del quotidiano: Tre ragazzi di ventotto e trent’anni, studenti e lavoratori […], non c’entrano le nostre famiglie che non c’hanno fatto mancare nulla e anzi c’hanno imbottito del superfluo. Le solita solfa. Al TG c’è il telegiornalista sulla spalletta che affaccia sulla Zona d’Esecuzione quasi_capitale sospesa a una decina di metri dai binari, c’è una macchia scura di benzina, un’ombra circolare di due metri quasi di diametro, un buco nero con lembi di corpo incombusto e tracce di corda incarbonita. La Marina Ripa e Briatore fiancheggiano con l’inesperto narcisismo della gente comune mai incamerata dal tg, il tele_giornalista, ben vestito, indossa un completo col logo ostentato di una nota marca D m G (Decerebrati ma Ganzi) che l’operatore non perde occasione di evidenziare con seducenti primi piani inutili, quanto azzardati, per la messa a fuoco delle immagini. La Ripa di Meana è imbestialita perché non la si inquadra, Briatore non lo è da meno e scuotono la testa entrambi, scambiandosi occhiate di disapprovazione. Incalzano sovrapponendosi alla cronaca dell’inviato, aggiungendo particolari inutili sui loro stati d’animo durante lo spettacolo della focaia umana [...]

il commissario ci squadra oltre il tavolo debordante di documenti e plichi. È un calabrese pelato con il naso grande e le labbra carnose, ha i gomiti poggiati sulle prese della girevole e annuisce, probabilmente pensando ad altro, si dondola, ha le mani giunte con le dita intrecciate e gli indici sulla bocca che premono le ali alle basi delle narici, ha conosciuto centinaia di casi del genere ed è certo che tutti i giovani sono uguali.

Il commissario Tostu ha un’aria paterna e strafottente, ci ascolta uno alla volta con interesse modulato e altalenante intervallando regolari letture e risposte agli SMS di una fantomatica amante, con molta probabilità, lo deduco perché sbotta *È un troione questo qui!* Si riferisce, parafrasando la sua volgarissima grammatica, alla zoccoletta di turno che tiene in pugno in cambio del silenzio. *Lei è proprio inguaiata,* m’interrompe mentre lo ragguaglio sui dettagli della rappresentazione fatale dell’ Enrico al rogo, *mi chiama e c’ha paura. Io gli ho detto che se me la da quando dico io, posso chiudere anche un occhio e fargliela passare liscia, è una tossica. Ha tentato di ammazzare il suo compagno che ha provato a stuprarla… ma in che mondo di merda siamo… quello la tratta da femmina e lei si ribella. Comunque, andiamo avanti, allora…* spiegami, *Benito, no?* Domanda con esitazione, come se stesse pronunciando un vocabolo straniero e si accerta del mio nome anche se gliel’avrò ripetuto una cosa come dieci volte nell’ultima ora.

*Sì, Benito, mi chiamo Benito,* ripeto irritato, e… dicevo,*riprendo il racconto di quello che è successo la sera prima.

*No… eravamo tutti lucidi. Niente droga. No, nemmeno… avevamo bevuto solo un paio di birrette* mento. Ma a lui non importa. Non è questo il punto, ci spiega con il quarto di sguardo che non usa per leggere e scrivere sms.

*Insomma, ragazzi,* fa il commissario, *voi avete commesso un crimine veramente fuori dal comune. Lo so, anche io sono stato giovane, però denudare un vostro amico, gettarlo sui fili, annaffiarlo di benzina e aspettare la scocca del treno, è veramente una cosa crudele… non sarebbe stato meno grave se si fosse trattato d’un barbone o di un negro del cazzo, ma un vostro amico. Perché?*

Allora Augusto ha parlato di Enrico *Era un amico leale, buono, onesto e aveva un gran cuore. Si faceva in quattro per gli amici. Non s’incazzava, era un tipo a posto, troppo a posto. Lei cosa avrebbe fatto, scusi? Non era utile né a noi né alla società.*

Il commissario si tira indietro sospirando, fa una smorfia eloquente con la bocca che sembra di gomma e annuisce. *In effetti, le persone diverse vanno eliminate, il come è una scelta personale. Non avete trasgredito alcuna legge. Però siete bastardi!*

Noi ci guardiamo, non sappiamo cosa dire. Ernesto non ha parlato per tutto il tempo, sta zitto e ci ascolta.

*Tu non parli?* Gli chiede il commissario che, è ovvio, la sa lunga. *Che rapporto avevi con Enrico Gloria? Era questo il suo cognome? Che cognome del cazzo! Avere la lapide di uno diverso con la scritta Gloria*

*Sì, Gloria*, biascica Ernesto, *ma non mi va di parlarne. Sono stanchissimo, è tutta la notte che rimugino, che ripenso al nostro passato. Eravamo amici d’infanzia. Una volta, alle elementari, si beccò una nota per colpa mia, per difendermi. Mi voleva bene, m’aiutava sempre quando ero in pericolo. Più di volta m’ha salvato il culo, mi voleva un bene della madonna, e non so come avrei fatto se alla maturità non m’avesse passato tutto il compito di matematica. Era una persona in gamba. Una sensibilità fuori del comune, loro* (si riferisce a noi, a me e Augusto) *lo hanno conosciuto all’università e…*

*Sì,* lo interrompo animato da un insolito calore umano, *era alla festa Erasmus di Augusto, ricordi Augusto?* Augusto fa di sì con la testa, dondolandosi con la bocca nascosta nella mano e le braccia incrociate sul ventre, nella semitorsione del tossico in astinenza da eroina.

*È vero… è stato a quella festa Erasmus,* conferma Ernesto.

*E allora? Cosa v’è preso? Ammazzare un amico, in quel modo. Ai miei tempi si bruciavano i barboni, questo sì… ma non si è mai sentito di un gruppo d’amici che ammazza il loro migliore compagno. Purtroppo per voi, la situazione non è solvibile. Non c’è difesa che tenga. Fosse stato in macchina, un incidente, che so… ma questo è omicidio colposo*.

*Premeditato?* chiedo, più per curiosità che altro.

*Ma…* risponde il commissario tirandosi un’altra volta in avanti facendo perno coi gomiti sulla superficie in formica verde del tavolo e incrociando le braccia sul tavolo, questo me lo dovreste dire voi. *Come vi è venuto in mente?* Chiede il commissario ticchettando il polpastrello sinistro sul dorso dell’altra mano *vi eravate messi d’accordo prima? La tanica di benzina, per esempio, che ci faceva in macchina?*

*La macchina di Enrico,* spiego, *era rimasta a secco, e così avevamo pensato di raggiungere il più vicino distributore e riempire la tanica che Augusto porta in macchina.* *Vero,* conferma Augusto borbottando, ha la bocca nascosta sotto il palmo della mano aperta con l’incavo tra pollice e indice premuti contro il prolabio.

*E allora?* Incalza il commissario stupefatto allargando le braccia verso l’alto, sollevando allo stesso tempo le spalle, *che cazzo vi è preso?* La sua bocca gommosa rimane sospesa con le labbra socchiuse come una bambola di plastica del sexy shop.

*Lo sapete che l’ergastolo non ve lo leva nessuno? A meno che non riusciate a dimostrare che si è trattato di un incidente.*

Io Augusto e Ernesto ci consultiamo, i nostri sguardi si interrogano su cosa fare. Alcuni minuti. Poi il commissario sbotta, tirandosi un’altra volta indietro nella spalliera della girevole, dopo aver risposto all’ennesimo SMS *Voi avete commesso un grave crimine, non avete fatto alcuna ripresa con il cellulare? Se aveste fatto una ripresa da mandare su Youtube… beh…. ve la sareste cavata con pochissimi mesi, anzi in un paio di giorni. Così, invece… Ma come vi è venuto in mente di non rendere pubblica quest’esecuzione? Non sapete che è un crimine non spettacolarizzare gli omicidi? Non era mica un suicidio, eravate in tre, uno di voi poteva riprendere la scena. Chiamare un telegiornalista. Capite? Non è tanto per il vostro amico, non è questo. Dovevate avvertire la stampa.*

*Quindi,* faccio io, illuminato da un ricordo della sera prima, *se riusciamo a trovare il testimone che ha ripreso tutto, siamo liberi?*

*Certo!* Ci rassicura il commissario Tostu, sollevando e riabbassando i palmi sulla superficie del tavolo. Augusto sembra destarsi dal suo isolamento, allontana la mano dalla bocca, come togliendosi una mascherina antigas: Marina Ripa e Briatore! Loro due hanno ripreso tutto.

…

*Ma insomma ci intervisti o no? Noi abbiamo il filmato di quello che è accaduto ieri…* urla con veemenza la Marina coi i pugni piantati nei fianchi al telegiornalista vestito con gli abiti firmati di DmG [...]

4.

Dunque siamo stati incriminati con l’accusa di lesa pubblicità. Il commissario storce la bocca poco convinto, quando Augusto gli propone uno scambio di favori: *Senta, lei ci lascia andare, e noi ammazziamo la madre di Enrico dopo aver avvertito i vari giornalisti della zona, sarà uno scoop! Succederà come in quel vecchio programma, ce l’ho sulla punta della lingua, come si chiama?* Mi chiede, riducendo gli occhi a due strette fessure.

*Dici Real-tv?* Suggerisce Ernesto.

*Esatto, insomma uno snuff movie!* proferisce radioso l’Augusto.

Meno male, Augusto è riemerso dalla catatonia dell’indifferenza di poco fa, ora è coinvolto e non si limita a mormorare qualche parola di assenso senza darle troppa importanza. All’improvviso non gli è indifferente se sarà carcere o libertà.

L’emozione di veder bruciare il proprio miglior amico, l’adrenalina di vedere morire un uomo che si batte per ideali che fanno grande una nazione. La fascinazione che ha sempre provato per la morte dei cosiddetti giusti, di quelli che vorrebbero una società egualitaria e il benessere per tutti. Ecco, l’idea di ripetere una performance simile a quella di ieri notte lo eccita, lo stimola a proporre una soluzione che permetta a noi e a lui di essere nuovamente liberi. [...]

SOGNO

in televisione ho visto il Papa N battibeccare con Marylin Manson II (entrambi sono entrati in politica e continuano a fare quello che facevano prima, solo in veste di parlamentari) ad una trasmissione condotta da un tizio vestito in una divisa mussoliniana, è il nipote di un noto giornalista irritante, per quanto professionalmente all’altezza di ogni situazione scabrosa, per la sua troppa condiscendenza nei confronti dei casi umani disperati. Il quadro dello schermo: ai lati della sua torreggiante figura ci sono due file di poltrone, due schieramenti contrapposti. Da un lato i cloni del Papa N, dall’altro i cloni di Marylin Manson II. Lo scontro tra Ratzinger N e la star Marylin Manson II è quanto mai esilarante. Molto istruttiva, però. Il Papa, in una delle sue tournée in Africa, per la precisione in Darfur, si è esibito in una cover in latino del famoso brano di Manson Antichrist Superstar. Il Papa sostiene di essere lui il vero anticristo e Manson è sull’orlo del pianto isterico, pesta i coturni per terra, si dispera. Il conduttore fascista cerca di moderare ma non troppo, aspetta che uno dei due si alzi dalla fila di poltrone opposta e si diriga verso l’avversario.

*Sono io il vero anticristo, buffone!* Il Papa sbeffeggia Manson. È uno spettacolo desolante, mi riempie di tristezza, piango anche io insieme a Manson. Commosso dalla mancanza di un qualsivoglia ordine cui delegare il proprio malessere. Il conduttore fascista è palesemente fazioso. È chiaramente di parte. Stempera i toni del Papa e affonda l’ulteriore lama nella piaga eccentrica di Manson, nella ferita chimica della star.

Indica con brevi cenni dell’indice, una studiata gestualità di mani, di palmi stretti uno contro l’altro. *Prego la regia di…* gracchia il fascista. Il filmato riempie lo schermo e all’improvviso la temporalità mutata mi spiazza. Dall’interno dello studio del conduttore ad una vasta platea di invasati, loro malgrado, le vittime vive della guerra del Darfur. I fedeli esultano sbattendo i moncherini tra di loro, simulano, loro malgrado, un applauso. È come urlare in un incubo, è come l’impossibilità di correre in un brutto sogno, avverto questa sensazione di fastidio. Sono i residui dell’empatia da cui sto cercando di guarire. Il Papa allarga le braccia sulla folla e prega per tutti loro, e il succo del discorso suona sarcastico a orecchie meno analfabete di questi poveri monchi. Darà una mano. La chiesa darà una mano a questi fedeli a cui sono stati mozzati gli arti superiori al tempo della guerra del Darfur. Darà una mano. Ed accade quello che potrebbe accadere solo in un romanzo surreale: un gruppetto di funzionari papalini, lancia manciate di protesi_mani quasi fossero caramelle. Riso sugli sposi. Mani_protesi che i fedeli si affannano a raccogliere, come provviste di cibo dai paesi più ricchi, i paesi occidentali e ipocriti che usano i loro stessi diamanti (per cui a loro sono state mozzati mani e piedi), scorte di acqua in febbrili villaggi semi-desertici e smorti. Non mi stupisco più di niente, solo della composizione gestaltica che cerca di affogare lo spettatore. Il concerto del Papa ha inizio. Il servizio viene interrotto. È durato due minuti e mezzo. 150 secondi di propaganda. Bene. Il conduttore fascista si ricolloca tra i due schieramenti, le mani a gusci di noce. Lo sguardo inquisitorio e protervo. Il busto verso l’ala di Manson. Uno sguardo eloquente che vorrebbe sancire e obbligare alla resa la parte avversaria (sua) e del Papa. Manson è distrutto. [...]

*Pronto? Ciao Ernesto… sì, ha chiamato pure me…. non lo so. Secondo me è pazza.*

*Vuole andare in televisione, dice che non se ne sta parlando abbastanza. Dice che questa è l’occasione giusta per diventare celebre, ricca. Addirittura ha sistemato la camera di Enrico, è tutto pronto, attende i giornalisti. Era fuori di sé: perché la televisione non viene? Suo marito è all’estero con un suo amante. Non è nemmeno rientrato per il funerale del figlio. E finché non verranno i giornalisti, lei il funerale non lo vuole celebrare, a costo di vedere la salma putrefarsi e gonfiarsi, ha detto, se non divento famosa grazie alla morte di mio figlio, mi tengo la salma per tutta la vita.*

Non riesce a capire che intanto ci sono stati altri morti, altri stupri, altri abusi. Si uccide in continuazione pur di apparire in tv. Mica esiste solo Enrico!

[...]

GIORNALE

Tre giovani maschi eterosessuali hanno commesso un delitto. Augusto Ernesto e io siamo in televisione.

Non più davanti. Dentro. La rete da noi non funziona. Il social-network in Italia non ha mai agganciato le intelligenze delle masse, del popolo. Anestetizzati dalla televisione che ha sempre appiattito i cervelli nutrendoli di fandonie verosimili e auto-specchianti.

La mamma di Enrico è sprofondata nella più atroce delle depressioni. Quel figlio troppo buono e onesto non gli è servito nemmeno da morto.

Ho un reminiscenza: Enrico che una sera si ferma a soccorrere un ragazzo sanguinante. Gli sbirri lo fermano e lo arrestano perché soccorrere è un reato. È un reato anche non guidare ubriachi o denunciare molestie.

…

LEOPOLD

Leopold esce dalla biblioteca. È una giornata di finta primavera. Refoli fastidiosi dall’ombra dei palazzi antichi. Da lontano scorge Rita Levi intenta a sbocconcellare un quarto di pizza ferma ad uno dei tavolinetti sistemati sotto i due enormi ombrelloni, nella piazzetta antistante la pizzeria tavola calda. La scorge da lontano, alza il braccio e le fa un cenno di saluto. Lei è intenta a ripulirsi la bocca piccola con un tovagliolo di carta che ha estratto dal portatovaglioli a scatoletta metallica. Saluta con un sorriso spento, nonostante abbia la luccicanza negli occhi, brillanti, due astri sempre nascenti, e invece sono due stelle che stanno per collassare. Con il palmo della mano destra scuote via le molliche dal bavero di trine delle veste ottocentesca. Nonostante tutto, la Rita Levi è più moderna di tutti gli studenti seduti ai tavolini, vestiti tutti orridamente uguali, conformi ad un idea di collettività che non va oltre il semplice rassicurante apparire tutti uguali.

*Questi giovini del cazzo!* dice, quasi balbettando, scuotendo la testa per brevi scosse che le derivano da una rabbia giustificabile e onestamente poco sfruttabile da quel fisico minuto, *andiamo* dice a Leopold, *seguimi, ti voglio mostrare una cosa.* Gli artiglia il braccio e i due si allontanano dal dedalo di tavolini, non prima aver dato nell’occhio dei presenti seduti a mangiare.

Due giovani studenti, infatti, sollevano la testa dall’intingolo e sorridono all’indirizzo della vecchia giovane saggia e *Guarda,* fa uno dei due studenti puntando ineducatamente l’indice verso la Levi Montalcini, e dando di gomito all’altro, senza farsi vedere, ipocrita, con il dito ben in mostra e con brevi colpettini del gomito ben nascosto sotto il tavolo. *Maledetti giovani ipocriti.* La giovane saggia telescopica, non gradisce e alza il braccio, il braccio sinistro chiudendo le dita della mano contro il pollice e sbottando *Cosa cazzo guardate? Stronzi! Vergognatevi, piuttosto! Siete dei vecchi, più vecchi di me. Siete complici di un governo fascista e non fate nulla.* Leopold resta piacevolmente allibito. Aggrotta la fronte e le sopracciglia, folte e perennemente sottoposte ad aggiustamenti estetici quasi sempre fallimentari, quasi si toccano, si congiungono. Sposta lo sguardo dalla sagoma storta e offesa dei ragazzi alle labbra, da cui sembra pendere, della saggia telescopica. Spera che la stella cadente arresti il volo e non proceda oltre, lungo il microuniverso di quella contestazione innaturale. La comunicazione che avviene in senso inverso. I ragazzi restano, ci sono farfalle ancora vive trafitte contro un muro invisibile di incomprensione, sono aragoste vive dentro le vasche delle pescherie delle città di mare bollente. Le dita sporche di ragù plastico di pizza artificiale. I ragazzi sentono, si sentono morire nella loro sfrontatezza che gli si è rivolta contro. Annichiliti da questa loro tipica stupida curiosità nei confronti di una genialità che gira libera per una città di idioti, automi senza alcuna originalità, senza palle. Leopold taglia la testa al toro e prima che uno dei due studenti si riprenda dall’incredulità e sovverta nuovamente la gerarchia che non riconosce il genio, ma postula il dogma del cretino, trascina via la saggia telescopica mentre, cosa non prevista, i ragazzi abbassano il capo e continuano a consumare la loro pausa pranzo dopo la breve orrenda figuraccia che, ovvio, non ha gli ha insegnato nulla. La vecchia saggia telescopica e il compassato Leopold, ragazzo appena uscito dalla biblioteca, si dirigono oltre la pizzeria, nello spiazzo frontale al grosso edificio della Sapienza, svanita nei continui ritocchi degli imbianchini comunali.

L’idiozia magistrale dei vandali politicizzati che tatuano la loro appartenenza al nulla con uno sfregio al monumento creato quando i loro bisnonni crearono l’Italia, ormai pasturo per mandrie infette. Il bianchissimo muro porta inciso l’ennesimo ricatto al potere: una scritta farnetica FUCK THE POLICE, accanto una falce e martello. Una scritta con la vernice spray rossa, di cui non si coglie che un sinistro presagio di ulteriore scemonimento generale con conseguente rafforzamento dello stato di oppressione fascista. La telescopica, raggrinzita nello sdegno che è anche un po’ del ragazzo, solleva la testa e indica, con le labbra tremanti e la bocca socchiusa, senza profferire parola, senza alcun inutile discorso, lo fulmina con lo sguardo e stringendolo a braccetto, assurgendo il suo imbarazzo a disagio generalizzato, continua a non pontificare inutili sarcasmi. Ghermisce con decisa debolezza l’avambraccio del ragazzo fuoriuscito dalla biblioteca e indica *Vedi? Hanno manifestato per la cultura e che cosa lasciano? Uno sfregio alla cultura dell’arte.*

Idioti! Paraocchi aleggiano nella piazzetta affollata di studenti tutti vestiti uguali, pantaloni scalati, stesso sorriso ebete, oppure doppiopetto e precisione neo-piccolo-borghese, occhialino oppure occhialone, massa smitizzata e smilitarizzata da qualsivoglia concetto vero di guerriglia. Privi di fantasia, carenza suffragata da una puntigliosa informazione vecchia e di parte. Dialettosità barbosa senza dialettica.

Retorica robotica con la puzza sotto al naso. Lottare per la cultura non significa metter le bombe al museo. Niente affatto. Cominciassero a cambiarsi d’abito. La telescopica tuona sentenze prive di moralismo e il giovane è impensierito dallo sguardo truce di alcuni fascistelli e da quello assente di qualche compagno che non lo riconosce amico&solidale perché non frequenta periodici incontri del cazzo e serate musicali imbevute di cliché e date al fuoco come stoppini a cui delegare il proprio senso di vuoto ideologico.

*Ora devo lasciarti*, fa la santa telescopica un po’ dispiaciuta e evapora via, senza alcun preambolo o spiegazione. Si dissolve grazie ad un marchingegno di sua costruzione che la rende simile ad un avatar di Second Life, lasciando solo tanto fumo intorno, un trucco magico, una strega buona di Macbeth. Vapore odoroso opposto all’asfissiante fumo di questa generazione inutile.

Leopold precipita nel momentaneo dissapore del ricordo. Si sgancia dalla parossistica pretesa di elaborare un dramma che crede essere soltanto suo. L’ipnodramma del racconto nella finzione di sentire l’espressione del suo tempo. Sotto le unghie che graffiano la superficie di grasso della parete di un immaginario pozzo reale. È sommerso nella cavità proteica di una lunga mano familiare e ostile. Corre lungo uno dei ponti che cavalca il fiume in approssimante esondazione. Il diluvio dei giorni scorsi ha dato una tregua irrisoria – sul ponte che sembra caracollare nel fiume marrone, il vento soffia fastidioso, frustando paresi sull’emivolto, schiaffi che mi vorrei sonoramente concedere, così, arrampicando sulla schiena di questo ponte di merda.

Potrebbe sfracellare. Sono all’acme del ponte. Come all’acme di questa vita di merda. In questa nazione di merda. Non si distingue nazione e vita, io e l’altro. Empatia totale. Nel punto più alto del ponte, sulla passamaneria urbanistica lucidata dal genio civile delle buche stradali, troneggia filiforme l’asta incuneata su cui svetta a volte la bandiera della nazione o il vessillo della città, nella sua tradizionale gara di navi inutili e follemente folkloristiche. Il folklore in un paese vecchio è come la muffa nel putrido antro di un killer che abbia conservato i cimeli vivi delle sue vittime morte. Dal cocuzzolo metaforico di questo ponte, che ho superato, ma al quale resto attaccato come le corde vibranti contro il metallo dell’asta infilata che tirano su la bandiera. Tiro su con il naso.

Risalgo, mentre sono dall’altra parte del ponte e mi avvio verso la casa dell’avvocato. Ho superato il ponte. Mi fermo sul marciapiede che costeggia la spalletta del fiume. Il semaforo non funziona. Lampeggia giallo. È acceso ma non funziona.

Come un organismo politico italiano. Cerco di attraversare le strisce pedonali. È impossibile. La maleducazione degli adulti, maschi e femmine, è come sempre ineccepibile. Non sono arrabbiato con loro. Non sono più arrabbiato. Ora che ne scrivo.

All’epoca dell’attraversamento del ponte e del tentato oltrepassamento stradale lo ero. I miei stati temporali durano frazioni di attimo ma sono epocali. Nonostante o grazie all’eroina. Oggi buonissima. Nonostante la logica conseguente pace dei sensi, gli italiani ti fanno incazzare comunque. Ma non è colpa loro, sono io a non essere l’exemplum del cafone meridionale che se ne fotte. Mi sento d’essere tra terroni. L’Italia è terrona, fin dentro le ossa. Deve esserci una spiegazione a tale stupidità istituzionalizzata. Forse è colpa di Cristoforo Colombo, del tracotante orgoglio d’un uomo che ha preso un granchio sulla costa americana e trattandolo come un meraviglioso mostro asiatico. Camminava all’indietro, il granchio. Perché rispetta lo stesso principio del vorticistico senso dell’acqua risucchiata nel gorgo del lavello. Nell’emisfero boreale in un senso e nell’emisfero australe nel senso opposto. Il gorgo che ho visto bucare la superficie gommosa del fiume marrone, tracimando sterpi e rami e nemmeno un corpo, la vertigo che si apre qui e là nel campo visivo che mi trattiene sopra una possibile morte per annegamento, il gorgo centrifuga in senso antiorario. Il caos che lo sottende non preclude un raffinato ordine a quelle perturbazioni simili a refoli di vento che si sfilano lungo un territorio desertico da film western, film che mio padre continua a guardare indefettibile, incrollabile, nonostante le potenti borse sotto gli occhi da eccessiva esposizione alla luce artificiale della scatola catodica.

Odiavo la televisione. Come odio me stesso, in quanto artificio organonimo (se l’elettronimo è un nickname che fonda uno stile postdigitale, l’organonimo è l’utenza digitale del me che si prende cura del nulla effettivo che esiste distanziato tra me e l’interassente altro utente che mi comprende a fatica e ciò lo irrita, non comprendere disturba, non permettere quel sano copiare che è il precipitato di ogni occasionale rapporto deleterio, sempre per me, mai per chi il nome lo ha già. Devo parentizzare e non è detto che il gioco, il ghirigoro di parole, non sortisca risultati).

Il risultato è un paravento di traumi da cui, ombre cinesi abuliche, dita lunghissime e sottili da strega si allungano, distolgono il discorso dal fine vero: la fine del discorso.

Parentizzare è mettere parentesi. Limiti da infrangere con cauta preveggenza.

Circoncidere il pensiero.

…

Augusto Ernesto e io. Abbiamo bisogno di cambiare aria. Sono già tre ore, forse quattro, chiusi in questa cella di merda.

A un certo punto, Augusto si alza di scatto, apre la finestra.

Quattro brande a muro. Due alla parete est e due alla parte ovest. Un lavandino. Uno specchio crepato in verticale deforma le immagini. Sdoppia il riflesso, deforma il volto in un oggetto immerso in un bicchiere d’acqua. Diffrazione di sensazioni, fratture scomposte. Ci hanno relegati in questo carcere da diciannovesimo secolo in attesa del processo. La prova che stavamo cercando, che ci avrebbe scagionati, il filmino che Marina Ripa e Briatore hanno scaricato su Second Tube e Youtube, sembra svanito nel nulla. Il file era corrotto e la Marina non intende cedere. Lei e Briatore sono indagati per omissione di pubblicizzazione del fatto. Briatore lo hanno lasciato andare, lei, invece, essendo una femmina, è stata trattenuta e ora la stanno interrogando. Il commissario Tortu sta pensando persino di ricorrere alla tortura. Lei è irremovibile. *Io non cedo il mio film alla tv per farne uno scoop* dice la vanesia rattrappita che odora ormai di naftalina. La fronte aggrottata, scandendo ogni parola squillata con un retrogusto metallico, accompagnandola con l’indice chiuso sul pollice. Poi decide di alzarsi dalla sedia, nonostante i due assistenti del commissario la piantonino, ritti dietro la sedia: due imbecilli con le braccia conserte sul ventre prominente della cifosi avanzata, filiformi entrambi, vestiti da carabinieri degli anni settanta. La Ripa, in piedi, punta l’indice, ora, mentre con la sinistra si stringe il fianco, ondeggia il dito fendendo l’aria. Le labbra socchiuse tra una batteria di parole e rivendicazioni di libertà immediata e l’altra, è uno spettacolo pirotecnico di arguzia femminile tutta da concedersi osservando il viso indistinto del commissario.

(CONTINUA……………..)