Quando ero studente di dottorato mi capitava, con una certa frequenza, di partecipare in qualità di revisore al processo di peer review. Si tratta del meccanismo di controllo che dovrebbe garantire, per quanto possibile, la qualità degli articoli pubblicati sulle riviste specializzate. Potrebbe sorprendere qualcuno scoprire che un giovane dottorando privo di esperienza accademica sia ritenuto degno di valutare il lavoro proposto da ricercatori più affermati di lui, e anche a me sembrava bizzarro in un primo momento. Se l’argomento è molto di nicchia, però, gli autori che hanno pubblicato su di esso e che quindi sono riconosciuti come esperti in materia possono essere molto pochi. Penso fosse questo il mio caso: leggendo la letteratura scientifica per il mio progetto di tesi, mi rendevo conto che gli autori degli articoli sui microRNA delle piante erano una comunità molto ristretta, della quale anche io ero evidentemente entrato a far parte. Mi è bastato pubblicare un paio di lavori per farmi conoscere ed entrare nel club dei potenziali reviewers. Non credo affatto di essere stato un privilegiato, penso piuttosto che questo fenomeno sia più frequente di quanto si pensi: una parte dei lavori pubblicati nella letteratura scientifica sono stati sicuramente controllati da giovani ricercatori alle prime armi, carichi di entusiasmo e amore per la scienza ma certamente privi di esperienza. Alla luce delle recenti notizie sul caso Infascelli, il professore dell’Università di Napoli accusato di aver manipolato i risultati dei propri esperimenti per sostenere la pericolosità degli OGM, il controllo preventivo della qualità delle pubblicazioni diventa ancora più essenziale. Ma se ogni anno decine di articoli vengono ritirati (per frode e non solo), la colpa non può essere solo di qualche giovanotto disattento. La peer review ha, secondo me, un problema evidente che pochissimi si azzardano a sottolineare: è gratuita.

Pensate alle case editrici che tutti conosciamo, quelle che pubblicano romanzi. In questo caso, l’autore di un romanzo sottopone un proprio testo all’editore, il quale, se lo ritiene opportuno, lo mette in vendita e trasferisce una parte dei ricavi (piccola a piacere) allo scrittore. In regime di piena concorrenza, se il prezzo è troppo alto il libro non venderà; allo stesso modo, se le commissioni per l’autore sono troppo piccole, lo scrittore sottoporrà la sua proposta a un’altra casa editrice. Bene, nell’editoria scientifica non funziona così. I ricercatori la mettono raramente in discussione: si fa così perché si è sempre fatto così. Ma per un osservatore esterno questo sistema appare completamente folle. Vediamo di che si tratta.

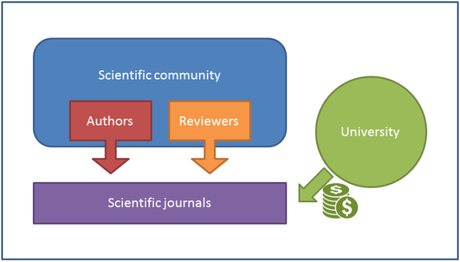

I soggetti coinvolti nel processo sono tre: gli editori delle riviste, le università e ovviamente la comunità scientifica. All’interno di quest’ultima convivono tre figure diverse che spesso però vengono a coincidere: i lettori degli articoli scientifici, gli autori degli stessi e i revisori. A differenza dell’autore di romanzi, il nostro bravo scienziato sottoporrà un articolo a un editore senza alcuna pretesa di guadagnarci qualcosa. La rivista a questo punto inizia il processo di peer review, e per accertarsi di non pubblicare castronerie si rivolge ancora una volta alla comunità scientifica. Una volta individuati due o tre esperti sull’argomento, questi saranno contattati e invitati a revisionare il manoscritto. Qualora accettassero, questi generosi ricercatori controlleranno che le conclusioni del lavoro siano supportate dai dati, che non ci siano evidenti errori di metodo e che tutta la letteratura pregressa sia stata adeguatamente presa in considerazione dagli autori. Tutto questo lavoro è offerto gratuitamente: le proprie competenze, il proprio tempo e le proprie energie sono donati alla casa editrice per puro amore della scienza. Tenetevi forte perché ora arriviamo alla beffa finale: la casa editrice, dopo aver pubblicato il lavoro revisionato non permette a chiunque di leggerlo, ma solo agli abbonati. Ed è qui che interviene l’università, costretta a pagare prezzi salatissimi per permettere ai suoi ricercatori di leggere i lavori che spesso hanno scritto loro stessi. A fronte di un contributo minimo e di limitate spese di gestione (in particolare per le riviste elettroniche), le case editrici sono in grado di fare degli utili elevatissimi; anzi, sono libere di prosciugare le già scarse risorse delle università alzando i prezzi a proprio piacimento, consapevoli che queste continueranno comunque a pagare. Come è possibile che un meccanismo tanto perverso possa reggersi in piedi? La risposta è semplice: il sistema del publish or perish (“pubblica o sei fuori”) azzera il potere di trattativa dei ricercatori, costretti a pubblicare su riviste prestigiose e carissime, pena la fine della propria carriera. Un problema serissimo, esacerbato dal fatto che l’editoria scientifica è in realtà un oligopolio di pochi grandi editori, che controllano le riviste che contano: in altre parole, non c’è reale concorrenza. Ma perché un ricercatore dovrebbe accettare di revisionare un articolo gratuitamente? Perché il lavoro di reviewer finisce anch’esso nel curriculum, e perché forse ci si illude che, entrando nelle grazie dell’editore, sia più facile pubblicare qualcosa su una delle sue riviste. Intendiamoci, alcuni ricercatori rifiutano: spesso sono i più impegnati e i più bravi a farlo, ma questo comporta uno slittamento dell’onere sui ricercatori più giovani e meno qualificati, a tutto detrimento della qualità della revisione.

Negli ultimi anni le riviste Open Access hanno cercato di cambiare le cose, sfruttando un modello diverso in cui a pagare non sono più i lettori (tramite le università) ma gli autori (sempre tramite le università). Il problema è che i prezzi per pubblicare un articolo non sono comunque trascurabili (siamo nell’ordine delle migliaia di euro), e inoltre per quale motivo un ricercatore dovrebbe pagare per pubblicare un lavoro, quando può farlo gratuitamente su riviste più prestigiose? D’altro canto, una rivista che vive di pubblicazioni potrebbe essere più portata ad accettare manoscritti di scarsa qualità, o a saltare a piè pari la fase di revisione. Non è un sospetto poi così infondato, visto il proliferare di riviste di dubbia fama che stanno infangando il nome dell’open access. E a proposito di fama, il punto cruciale è sempre lo stesso: le riviste più ambite, quelle che ti fanno fare carriera sono quelle storiche. Meglio puntare su quelle. Sono tutti fattori questi che hanno contribuito a frenare la trasformazione dell’editoria scientifica, e hanno consentito alle case editrici tradizionali di continuare ad arricchirsi: tanto per fare un esempio, il margine di profitto della Reed Elsevier sulle riviste medico-scientifiche è salito in dieci anni dal 30 fino a quasi il 40%. Che fare quindi? Sicuramente si deve insistere con l’open access, che ha l’indubbio vantaggio di rendere accessibili i risultati della ricerca scientifica, anche a quei cittadini contribuenti che con i loro soldi l’hanno finanziata. Ma se si vuole mettere davvero in difficoltà i giganti dell’editoria, occorre correggere le storture dell’open access e permettere a queste riviste di diventare realmente appetibili.

La mia proposta parte da un modello già esistente, quello della rivista PeerJ. Lanciata nel dicembre 2012, questa rivista funziona in modo simile alle altre riviste open access: pagano gli autori. La differenza, però, è che i ricercatori, con un abbonamento annuale di 399 dollari, sono liberi di pubblicare un numero illimitato di articoli. Essendo la rivista pagata con un abbonamento annuale, l’incentivo ad accettare lavori di scarsa qualità è inferiore rispetto al classico schema in cui si paga la pubblicazione di un singolo articolo. La peer review, che è ovviamente presente, potrà quindi essere molto più rigorosa, dal momento che la rivista non ha più alcun interesse economico a pubblicare a prescindere. Ma questo non è sufficiente a far vacillare l’impero dei grandi editori, che detengono comunque i marchi (le riviste) più prestigiosi. La proposta che faccio potrà sembrare assurda, ma sono convinto che potrebbe funzionare: paghiamo i reviewer. Non entro nei dettagli economici perché non è mia intenzione fare un business plan, ma immaginiamo per un attimo di aggiungere ai 399 dollari annuali una quota da destinare alla peer review. I revisori ora percepiranno un compenso (più o meno simbolico) per il loro lavoro e saranno maggiormente motivati a operare in modo più accurato; la pubblicazione sarà più difficile e di conseguenza la rivista diventerà più esclusiva. A questo punto, un potenziale autore si troverà davanti una rivista che i suoi colleghi considerano esclusiva e difficile da conquistare, su cui può pubblicare senza spese aggiuntive perché ha già pagato l’abbonamento, e che oltre a essere open access riconosce ai revisori il valore del loro lavoro (dal punto di vista dell’immagine un vantaggio non indifferente). In una situazione del genere, proporre l’articolo alle riviste storiche potrebbe non essere più una scelta così ovvia. E con revisori più agguerriti, forse le frodi scientifiche sarebbero smascherate ben prima della pubblicazione.