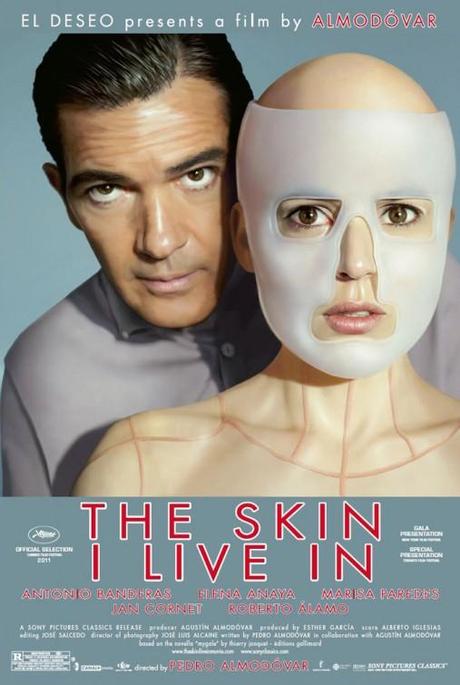

Non c’è film che non innesti una nuova pelle sul corpo di un attore. Ogni recitazione è metamorfosi, mutazione, transgenesi. Il vestito sul corpo dell’attore è l’habitus del suo personaggio, tanto più mimetico quanto più riesce ad essere cucito sulla sua pelle. Un sovrapporsi istologico di strati epidermici e stati di coscienza: barriera ignifuga/corazza difensiva, ma anche micidiale arma che costringe lo sguardo a non sapere (sapersi) più riconoscere gli occhi dietro la maschera. Il cinema, sulla scia dell’infinito dibattito bioetico che accompagna la possibilità clinica del trapianto di volto, ha spesso affrontato la questione del viso traslato, dalle infinite facce possibili madri di alterati profili identitari: tutto il cinema delle mutazioni del corpo di David Cronenberg, il seminale “Occhi senza volto” di Franju, “Face/Off” di John Woo, il recente “Time” di Kim Ki-Duk. Pedro Almodovar con “La pelle che abito” si inserisce, con tutta la potente forza autoriale del suo personalissimo fare cinema, in questa linea di sutura. Ed è proprio il continuo parallelismo tra sartoria e chirurgia plastica, in filigrana lungo tutto il film, a condurre l’ultima opera di Almodovar verso territori quantomeno sorprendenti. Con una notevole dose di coraggio e di assoluta coerenza con tutto il suo passato Almodovar non abdica di un centimetro di fronte ad un più che probabile rischio commerciale pur di realizzare un film che, di certo, mutuando una delle più sapide battute del film non è “un film qualsiasi”, e che è destinato a spaccare le opinioni del pubblico. Sotto la sua pelle sottile, dentro la sua struttura di carne ed ossa, il film di Almodovar è (anche) melò a tinte cupe, thriller alla Hitchcock con qualche inatteso momento action, fiammeggiante gorgo di passioni e di vite bruciate, voyeuristica agnizione di legami di sangue mai riconosciuti, ennesima importante riflessione del maestro spagnolo sulla complessa natura della sessualità umana. C’è forse troppa carne al fuoco (mai immagine potrebbe essere più azzeccata) dentro l’ultimo Almodovar. Troppa e organizzata dentro un meccanismo di ripetuti salti temporali che, nel complesso delle due ore del film, smorza la sua fruizione emotiva. Tutto questo è innegabile. Ma è anche innegabile che un cinema come questo, così sfrontato, eccessivo, sbilanciato rappresenti il cinema sognato da chiunque nel buio di una sala cinematografica cerchi qualcosa di più, o di meglio, rispetto ad un film che è solo e semplicemente “riuscito”.

[***1/2]