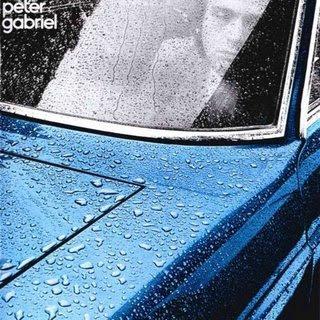

Nel 1977, in occasione dell'uscita di questo suo primo lavoro solistico, Peter Gabriel dichiarò tra il serio e il faceto che gli sarebbe piaciuto ripetere l'esperimento della sua faccia in copertina anche per i lavori futuri. "Per i fans sarà come andare a comprare l'ultimo numero della loro rivista preferita. Solo che in copertina ci sarò sempre io".

Naturalmente nessuno gli diede retta.

Chi conosce la carriera di Gabriel sa infatti benissimo che il suo coefficiente di realizzazione dei progetti non va oltre lo 0,01: di cento idee ne realizza infatti una al massimo. Quando lasciò i Genesis - ad esempio - dichiarò che da lì a qualche giorno si sarebbe dato al cinema. Jodorowsky è ancora lì che lo aspetta per il film su Rael. Nel '78 assicurò che era ormai pronta la sceneggiatura di Mozo, un alieno che aveva fatto timidamente capolino dal suo secondo album. Da allora nessuno ne ha mai più sentito parlare.

Invece, contro ogni previsione, tra il 1977 e il 1982 uscirono effettivamente quattro album con la faccia del Nostro puntualmente in copertina. E perfino senza titolo, a rafforzare l'idea di base del magazine. Il Grande Pigro, il Plantigrado del rock aveva incredibilmete mantenuto la sua promessa.

Peter Gabriel 1 è un disco pieno di contraddizioni. Si percepisce sì l'intento di tagliare il cordone ombelicale che lo lega al gruppo ma anche l'enorme difficoltà del distacco. Tutti i brani escono dalla forma suite e tornano alla durata classica della canzone ante-progressive. La più lunga - Waiting for the Big One, un blues cantato con una voce da marinaio ubriaco - dura sette minuti e quindici. La più breve - Excuse me- , si ferma a tre minuti e venti. Il legame ancora presente con i vecchi Genesis è però evidente nel brano d'apertura Moribund The Burgermeister, sia per la raffinatezza dell'ambientazione letteraria (in un'era imprecisata un borgomastro cerca l'aiuto dei musicisti per sedare il ballo di San Vito che sta affliggendo la popolazione) sia per la varietà dei registri della voce di Gabriel: un saliscendi continuo dagli acuti puri fino alle tonalità più cavernose che per certi versi riporta a Get'em out by Friday di Foxtrot.

Gabriel sciorina una serie di generi musicali tutti diversi tra loro. C'è il folck-rock in 7/4 di Solsbury Hill in cui l'autore spiega i motivi dell'abbandono dei Genesis, il barbershop quartet di Excuse me, il rock "a la Bowie" di Modern Love, perfino la deriva dance di Down the Dolce Vita. Anche la scelta dei musicisti sembra rispettare il diktat del taglio netto col passato: Tony Levin al basso, Larry Fast ai synth, Robert Fripp alla chitarra contribuiscono alla confezione di un prodotto sufficientemente nuovo rispetto ai vecchi standard genesiani.

Tutto qua?

No, affatto. Humdrum è un piccolo capolavoro di musica e testo. Nasce da poche note di piano a supporto dei tre versi iniziali sull'amore finito scritti da Gabriel con la solita intelligente ironia, sfocia in un mare musicale aperto e sinfonico in cui il significato delle parole si fa oscuro ed astratto, si ferma bruscamente senza rispettare lo stereotipo del ritorno alla strofa musicale iniziale. Ci lascia lì, insomma - stupiti ed istintivamente delusi - a fare i conti con quelle ultime due parole in tedesco (liebe schön) dopo un intero testo scritto in inglese.

C'è poi un brano che da solo riscatta le evidenti contraddizioni artistiche che fanno di PG1 non il capolavoro assoluto di Peter Gabriel: si chiama Here comes the Flood e merita una considerazione a parte.

Era già capitato con Last trip to Tulsa di Neil Young che un'opera prima si chiudesse con un brano leggendario al termine di una sequenza di tracce affatto memorabili. Intendiamoci, la qualità complessiva di Pg1 è superiore all'album di esordio di Young. Non ha però l'omogeneità né la maturità che troveremo più avanti in PG3 e PG4.

Quando nel già citato Waiting for the the Big One il canto del marinaio ubriaco svanisce e si respira l'ineluttabilità dell'arrivo del grande terremoto, ecco che invece arriva il diluvio - Here comes the flood - per l'appunto. Intelligenza, ironia e sarcasmo gabrielliani sono in questo caso visibili perfino nello spazio vuoto che separa i due brani.

Nonostante la pesantezza dell'arrangiamento (si fa preferire di gran lunga la versione più essenziale presente nell'album di Robert Fripp) i crismi del capolavoro sono presenti sin dal primo verso

Nel 1977, in occasione dell'uscita di questo suo primo lavoro solistico, Peter Gabriel dichiarò tra il serio e il faceto che gli sarebbe piaciuto ripetere l'esperimento della sua faccia in copertina anche per i lavori futuri. "Per i fans sarà come andare a comprare l'ultimo numero della loro rivista preferita. Solo che in copertina ci sarò sempre io".

Naturalmente nessuno gli diede retta.

Chi conosce la carriera di Gabriel sa infatti benissimo che il suo coefficiente di realizzazione dei progetti non va oltre lo 0,01: di cento idee ne realizza infatti una al massimo. Quando lasciò i Genesis - ad esempio - dichiarò che da lì a qualche giorno si sarebbe dato al cinema. Jodorowsky è ancora lì che lo aspetta per il film su Rael. Nel '78 assicurò che era ormai pronta la sceneggiatura di Mozo, un alieno che aveva fatto timidamente capolino dal suo secondo album. Da allora nessuno ne ha mai più sentito parlare.

Invece, contro ogni previsione, tra il 1977 e il 1982 uscirono effettivamente quattro album con la faccia del Nostro puntualmente in copertina. E perfino senza titolo, a rafforzare l'idea di base del magazine. Il Grande Pigro, il Plantigrado del rock aveva incredibilmete mantenuto la sua promessa.

Peter Gabriel 1 è un disco pieno di contraddizioni. Si percepisce sì l'intento di tagliare il cordone ombelicale che lo lega al gruppo ma anche l'enorme difficoltà del distacco. Tutti i brani escono dalla forma suite e tornano alla durata classica della canzone ante-progressive. La più lunga - Waiting for the Big One, un blues cantato con una voce da marinaio ubriaco - dura sette minuti e quindici. La più breve - Excuse me- , si ferma a tre minuti e venti. Il legame ancora presente con i vecchi Genesis è però evidente nel brano d'apertura Moribund The Burgermeister, sia per la raffinatezza dell'ambientazione letteraria (in un'era imprecisata un borgomastro cerca l'aiuto dei musicisti per sedare il ballo di San Vito che sta affliggendo la popolazione) sia per la varietà dei registri della voce di Gabriel: un saliscendi continuo dagli acuti puri fino alle tonalità più cavernose che per certi versi riporta a Get'em out by Friday di Foxtrot.

Gabriel sciorina una serie di generi musicali tutti diversi tra loro. C'è il folck-rock in 7/4 di Solsbury Hill in cui l'autore spiega i motivi dell'abbandono dei Genesis, il barbershop quartet di Excuse me, il rock "a la Bowie" di Modern Love, perfino la deriva dance di Down the Dolce Vita. Anche la scelta dei musicisti sembra rispettare il diktat del taglio netto col passato: Tony Levin al basso, Larry Fast ai synth, Robert Fripp alla chitarra contribuiscono alla confezione di un prodotto sufficientemente nuovo rispetto ai vecchi standard genesiani.

Tutto qua?

No, affatto. Humdrum è un piccolo capolavoro di musica e testo. Nasce da poche note di piano a supporto dei tre versi iniziali sull'amore finito scritti da Gabriel con la solita intelligente ironia, sfocia in un mare musicale aperto e sinfonico in cui il significato delle parole si fa oscuro ed astratto, si ferma bruscamente senza rispettare lo stereotipo del ritorno alla strofa musicale iniziale. Ci lascia lì, insomma - stupiti ed istintivamente delusi - a fare i conti con quelle ultime due parole in tedesco (liebe schön) dopo un intero testo scritto in inglese.

C'è poi un brano che da solo riscatta le evidenti contraddizioni artistiche che fanno di PG1 non il capolavoro assoluto di Peter Gabriel: si chiama Here comes the Flood e merita una considerazione a parte.

Era già capitato con Last trip to Tulsa di Neil Young che un'opera prima si chiudesse con un brano leggendario al termine di una sequenza di tracce affatto memorabili. Intendiamoci, la qualità complessiva di Pg1 è superiore all'album di esordio di Young. Non ha però l'omogeneità né la maturità che troveremo più avanti in PG3 e PG4.

Quando nel già citato Waiting for the the Big One il canto del marinaio ubriaco svanisce e si respira l'ineluttabilità dell'arrivo del grande terremoto, ecco che invece arriva il diluvio - Here comes the flood - per l'appunto. Intelligenza, ironia e sarcasmo gabrielliani sono in questo caso visibili perfino nello spazio vuoto che separa i due brani.

Nonostante la pesantezza dell'arrangiamento (si fa preferire di gran lunga la versione più essenziale presente nell'album di Robert Fripp) i crismi del capolavoro sono presenti sin dal primo verso

When the night shows, the signals grow, on radios All the strange things, they come and go, as early warnings

L'abilità compositiva di Gabriel sta nel raccontare una sensazione ultra-soggettiva con un livello di efficacia tale da farcela vivere come un "universale": nei due versi appena citati l'arrivo della sera si percepisce non dal progressivo accendersi delle luci artificiali nelle case e nelle strade (come a tutti noi verrebbe da pensare) ma dall'aumento del numero dei segnali e delle frequenze radio occupate. Dal punto di vista musicale il brano è una ballata lenta ed intimista e la voce di Gabriel di un'intensità drammatica davvero notevole. Per un paio di decenni l'artista ha chiuso i suoi concerti da solo al piano con questa canzone, cogliendo spesso in contropiede gli spettatori che avevano già cominciato a sfollare. In uno dei suoi ultimi tour è stato invece il brano d'apertura, un modo tutto gabrielliano di dire al suo pubblico: ricominciamo da dov'eravamo rimasti.