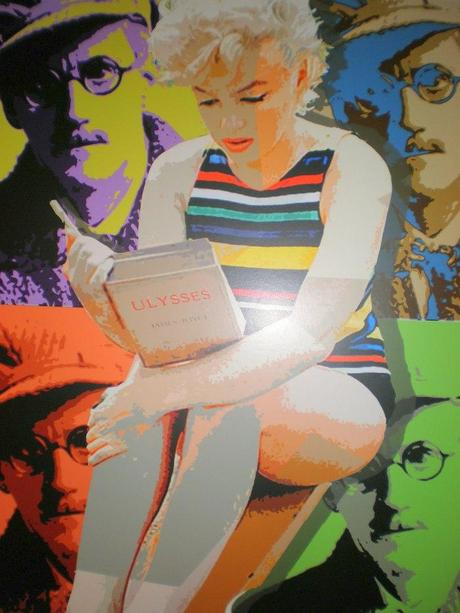

Marilyn e Leopold Bloom con Joyce sullo sfondo

Di GIANLUCA GARRAPA

(continua da: http://criticaimpura.wordpress.com/2014/05/18/italia-2070-un-racconto-inedito-di-gianluca-garrapa-parte-12/)

LO SPECCHIO

Augusto contempla il riflesso del proprio volto allo specchio infranto: la superficie crepata della lastra di piombo bianco, divide il volto di Augusto in due parti sbalzate. L’ambiente alle sue spalle assume un aspetto surreale. Un prospettiva di piani in verticale, una geometria di spazi non immaginabili. L’assurdo ci abita. Io ed Ernesto confabuliamo animatamente su come potrebbe andare a finire questa storia. Se solo riuscissimo a convincere la Marina o Briatore. Augusto scuote il capo davanti alla sua immagine, niente affatto… *dovremmo avvertire il commissario che uno di noi verrà massacrato. In questo modo potremmo rimediare all’errore* dice quasi declamando a noi e alla sua immagine. Io ed Ernesto sgraniamo gli occhi, stupiamo.

Restiamo in silenzio. Sospesi. Nella cella giunge un lontano rumore di chiavistelli sbattuti che si avvicinano, urla di condannati che scherzano tra loro. Cose a cui prima non facevamo caso, ora ci investono in pieno. Un silenzio interiore che ci sembra di condividere. Augusto continua a fissare la sua immagine storta. Non si volta. Io ed Ernesto veniamo sbalzati fuori dal nostro marchingegno comunicativo finalizzato al nulla.

Parodico del nostro stesso comunicare. Estenuante, se dovesse diventare un dialogo cinematografico. Più interessante sarebbe a teatro. L’umanità trascende il suo dolore contemplandolo nel caleidoscopio di immagini edulcorate dalla distanza partecipe.

Augusto resta davanti al suo speculare doppio senso, con le mani poggiate sul bordo del lavandino, sudicio. La saponetta annerita di muffe e batteri. Augusto fissa la sua immagine con una freddezza più cristallina dello specchio crepato e chiazzato da tumori di ruggine. Ernesto si volta di tre quarti. Segue la stessa direzione del mio sguardo.

Entrambi restiamo senza fiato e senza parole. In attesa che Augusto si volti e risolva l’incredulità in una risata. Augusto si volta e noi aspettiamo, seduti. Con il busto in avanti, gli avambracci sulle gambe, incrocio le dita unendo i pollici verso l’alto, Ernesto allunga le braccia all’indietro, stende le gambe portando la destra sulla rotula dell’altra gamba, io friziono i polpastrelli, Ernesto rotea le caviglie. Entrambi non sappiamo davvero cosa pensare. Siamo tesi. Impazienti di comprendere. Augusto si volta con lentezza studiata lo sguardo accigliato e sul nostro volto un pallido fantasma congela le espressioni in un terrore senza inizio che finirà. O per me, o per lui.

Augusto non contempla più, nostro malgrado, la sua immagine rifratta, le gambe incrociate, il lavandino arriva all’altezza dei suoi fianchi. Io ed Ernesto siamo in piedi.

Non ricordiamo il momento preciso in cui individuiamo la causa che stimola la nostra reazione rettile alla sopravvivenza. Augusto è poggiato al lavandino, una gamba in diagonale, il piede ben piantato, l’altro piede piegato dalla gamba inclinata sulla diagonale. Ci ammira come uno spettacolo di morte già avvenuto. Si sostiene con le braccia tese all’indietro, si sorregge nella certezza, celata sotto la mano destra, schiacciata tra palmo di carne e bordo ceramico del lavabo. Quella certezza luccicante ci ha fatto scattare in piedi ancor prima di individuare l’esatta forma dell’oggetto. Quando di notte, camminando da solo in un viale semi_immerso nell’oscurità, sagome indefinibili ci fanno trasalire, non per la precisione della forma che ci disegna la dinamica possibile del pericolo da evitare, ma per la vaporosa imprecisione che impedisce qualsiasi ragionamento, qualsiasi fuga o riparo: la medesima sensazione. Ci terrorizza l’incapacità di non poter razionalizzare.

Il non sapere. Il non poter dare una spiegazione.

Dunque, soltanto ora realizziamo il perché del nostro terrore: sotto il palmo della sua mano brilla una lama. Augusto ci fissa con un ghigno da psicopatico, divertito e cinico. O almeno così pare. Invece sta fissando oltre il nostro fantasma, perché questo sembriamo.

I volti pallidi e la sua sospensione tragica che affonda lo sguardo in luoghi remoti che noi non riusciamo a percepire.

L’atto di scrivere è stato una fuga dall’irreale.

In questo momento, mentre Augusto ci fissa e resta immobile con lo sguardo piantato nel vuoto che precede il gesto finale, l’atto che regala la fine e che relega il corpo nell’eternità. Senza alcun perdono riparatore. Augusto scruta lo spazio oltre le nostre spalle, è un gatto nell’atto di percepire entità extrasensoriali, il nulla energetico, angeli custoditi in ologrammi magnetici. Io mi volto indietro con lentezza filmica, verso le sbarre di metallo. Non c’è nessuno. Sembra quasi che intorno tutto taccia, annichilito dalla sua potente visione a noi preclusa. Augusto si stacca dal lavabo con calma, riacquista una posizione di perfetta verticalità, guadagna spazio tra sé e il lavabo prendendo possesso del centro di un immaginario palco. Calma quasi apatica, tranne la mano che stringe l’arma, con veemenza, continuando a fissare oltre le nostre persone, quasi fossimo invisibili, tranne la mano, niente trema di vitalità prossima ad implodere. Siamo trasparenti al suo furibondo incedere ancora oltre. Nella sua interiorità sta accadendo qualcosa di inverosimile. Con una quiete snervante il suo corpo, che pare telecomandato da un ordine superiore, conquista il centro della cella, il centro acustico del palcoscenico fittizio. Io ed Ernesto non siamo più terrorizzati, semmai increduli e sconvolti dalla sua indifferenza al dolore: la mano sta sanguinando copiosamente, ma sembra non accorgersene. La scena è immobile. Un silenzio demenziale. Tutto il mondo è bloccato nello sguardo truce di Augusto. Restiamo così, per un bel dieci minuti, ad aspettare che Augusto emerga dal suo stato di lucida incoscienza, quando, proveniente dalle profondità malate della sua psiche, un rantolo, prima sottile e confuso, poi sempre più distinto e regolare, abbandona la sua bocca e compulsa le labbra a ticchettare fonemi. Sembra salmodiare. La mano che stringe la lama trema. Il sangue gocciola, sembrerebbe sempre più abbondante.

Una pozzanghera scura si è formata sul pavimento grigio della cella. Vi si riflette la luce del neon che si è appena acceso balbettando lampi di luce soffusa e troppo bianca. Ernesto mi chiede cosa fare e ha gli occhi scavati da profonde borse, suda. Non so cosa rispondere, mi tergo il sudore della fronte con il dorso della mano e poi mi passo il palmo sul cranio rasato. È caldo.

Poi mi asciugo il sudore sui pantaloni, sulla gamba. Augusto ha socchiusi gli occhi, è pallido e la fronte imperlata scioglie sudore a rivoli di lacrime contraffatte. Gocce si allineano e tentennano lungo il bordo del mento. Non cadono subito. È un manichino bianco di cera, si sta sciogliendo.

All’improvviso Ernesto ghermisce il mio avambraccio sinistro con una stretta tremante, eloquente *Cosa cazzo gli succede? Che gli prende?* Il suo, di Ernesto, volto è spaventato, una paura irrazionale lo pervade. Infine Augusto socchiude gli occhi, apre la mano e lascia cadere il serramanico nella pozza di sangue. Il suo respiro riprende regolare e il suo volto è di nuovo disteso, roseo. Ci guarda diritto negli occhi, ci buca lo sguardo ora, e mentre si volta verso il lavabo per lavarsi via il sangue dalla mano, ci invita a chiamare il commissario. Il tono della voce ci perfora i timpani.

Gli chiedo cosa intende fare e lui, di spalle, curvo di nuovo sul lavandino, risponde sarcastico che prima vuole ripulirsi dal sangue e desidera che venga ripulito il pavimento. Io ed Ernesto gli siamo accanto, appoggiati al muro dove è incastrato il lavandino. Lo guardiamo ma non riusciamo ad intuire dove voglia andare a parare. *Stai bene?* chiede Ernesto. La domanda cade nel vuoto, nel silenzio coperto dallo scroscio dell’acqua. Il fondo del lavandino è rosso, scuro di grumi gommosi appiccicati alla ceramica venata di fenditure nere di microbi. Osservo il vortice rosso che inghiotte la mia attenzione.

Ernesto ha un gesto di stizza, *Ma cosa cazzo vi è preso? Cristo santo!*

Io mi ridesto dall’immagine del vortice. Augusto risponde con una calma che ci sconcerta *Chiamate il commissario e ditegli di portare qualche giornalista, gli daremo ciò che vuole e noi saremo liberi*.

Ernesto, che intanto s’è andato a sdraiare sulla branda, sfinito dallo shock, mormorando imprecazioni al nostro indirizzo, a queste parole non comprese scatta impulsivo in piedi. *Cosa significa? Che c’entra la nostra libertà?* Augusto, con indifferenza, mi chiede di passargli l’asciugamano fetido che sta lì accanto. Io glielo passo e lui lo avvolge intorno alla mano. Stringe forte. *Non chiudere l’acqua, lascia correre,* né io né lui diamo peso allo scatto di Ernesto, lo comprendiamo, o forse non ce ne frega nulla.

*Sì, certo, lasciare correre!* A volte le parole superano la contingenza degli atti che le generano, oltrepassano i gesti che sembrano produrle. Le parole diventano didascalia di figure universali, i loro significati trascendono l’insignificanza di chi le ha prodotte. Ci sopravvivono, ci precedono.

Poi lancia uno sguardo eloquente al serramanico. Capisco. Lo raccolgo con l’estremità del pollice e dell’indice. Lo getto nel lavandino sotto l’acqua corrente. Augusto si avvicina alle sbarre e urla il nome del commissario. Ernesto è in piedi, mi si avvicina mentre io asciugo il serramanico e lo ripongo nella tasca anteriore dei miei jeans. Il commissario arriva, accompagnato dai due assistenti imbecilli, *Cosa minchia avete combinato, qui dentro?*

Ernesto è al centro della stanza, con le braccia incrociate e ci guarda. Augusto si tiene il fagotto sanguinante sotto l’ascella. Io cerco di trovare le parole giuste per spiegare un accadimento di cui nemmeno io sono riuscito a cogliere la logica.

*Cos’è quel sangue?* Dice il commissario con una smorfia disgustata del viso, accartocciando bocca e naso quasi a difendersi da malefici miasmi di morte.

…

Nel locale, il fumo da sigaretta e canne galleggia, un banco di nebbia e foschia stupefacente e viziosa.

Fra poco potrebbe piovere anche in questo locale se si creassero condizioni microclimatiche paradossali. Sul palchetto del pub, si stanno esibendo un uomo e una donna che sulle prime risultano irriconoscibili a Leopold e a Rita Levi. Lui è seduto su uno sgabello e pizzica le corde di una chitarra classica appoggiata sulla gamba, indossa jeans e maglietta nera. Occhiali rayban scuri. Accanto a una donna avvenente, quasi femme fatale inguainata dentro l’abito scollato Marylin blu-elettrico, capelli lunghi di un nero corvino, e si muove sensuale alla Jessica Rabbit. Canta. Una voce gracchiante, a tratti fastidiosa. Le dita lunghe stringono con i polpastrelli l’asta metallica del microfono, delicate storture si camuffano tra il fumo e il chiasso soffuso degli avventori. Le luci della pedana del palco diffondono e creano una densa barriera colorata che non permette di distinguere il chitarrista e la donna. La gracchiante Jessica termina il brano. Nessuno se ne accorge. Qualcuno, dai primi tavoli, coglie l’uomo nell’atto di riporre lo strumento nel poggia-chitarra e il gesto della cantante fatale che congeda i suoi finti fans con brevi scosse del capo in avanti e silenziosissime moine di grazie, leggeri sussulti della capigliatura esplosiva, preordinata dal superiore piano di una divina toeletta. Solo allora Rita Levi e il suo allievo Leopold, capiscono di chi si tratta: la Marina Ripa e il Briatore. Scendono le scalette, lui con il braccio teso a sostegno della tacco-spillata ed eccessivamente fragile scosciata: nel complesso pare una mano su un pianoforte scordato, lungo una scala di note discendenti, la prima scala, la più semplice e intuitiva, il Do maggiore.

- Io

L’atto di scrivere è (sempre stato) una fuga dall’irreale. Continua ad esserlo, però di meno. Quando aprivo il quaderno era per vomitare, infilarmi due dita in gola e vomitare. Vomitare. Ho scritto per tutta l’infanzia. Il mostro verde che veniva a prendermi non mi faceva dormire. Una notte ho ucciso il mostro verde. La sua anima è dentro di me.

Papà non mi salutava (più) perché non mi riconosceva (più). Ma non era colpa mia se il mostro verde mi aveva trasformato in un bambino deforme. L’anima del mostro verde è dentro di me.

Sono sdraiato sul vecchio divano. La televisione digitale amplifica la merda della realtà e non parla d’altro. Tutti i canali sono uguali. Sono diversi numeri con una stessa decina. Siamo invertebrati in via di estinzione. Quando il corpo di Enrico bruciava, l’aria era diventata densa e dolciastra. Provavo un brivido lungo la schiena. La programmazione digitale vomita l’irrealtà del mostro verde. Tutti hanno un mostro verde che cova dentro ed esplode. Domani andremo al funerale di Augusto. È morto da eroe. Ernesto ed io siamo diventati, finalmente, qualcuno. Il mostro verde mi dice che non è bene. Devo attirarlo con un tranello e farlo fuori. Avvertirò il commissario.

Sgozzerò Ernesto in diretta. Siamo invitati in tutte le trasmissioni. Siamo i nuovi eroi. Devo farlo da solo, sono l’unico, costi quel che costi. Devo restare l’unico. Solo così il mostro verde lascerà il mio corpo. Solo così. Devo restare da solo.

_____

Leopold aveva trascorso una serata stupenda. Un concerto da favola. Tra una pausa e l’altra sbuffando fumo denso e ripassando lo spinello alla Montalcini. Accadeva il miracolo a ogni tiro: lui diventava più attento ai dettagli della realtà che lo circondava, estraniandosi sempre più dal suo microcosmo interiore. La Rita, invece, ogni tiro erano un paio d’anni in meno, tanto che, entrata nel locale che aveva 99 anni, ne era uscita a 25 anni. Che strana donna!

L’impianto audio quadrifonico del locale, carezza il colore dell’artificio nebbioso, la cortina di fumo che scende dal palco verso la sala, tra i tavolini. Rita e Leopold sorseggiano un drink, anch’esso colorato. Rita indossa una parrucca caschetto blu di capelli veri, i suoi, quando, ventenne, frequentava la scuola medica e il suo abito Capucci in seta blu con colletto all’orientale evidenziato con sottili bordi oro, gioielli raffinati.

L’atto di scrivere è stato una fuga dall’irreale. L’irreale è la realtà da cui fuggire non si può più. Anche dopo anni di anni che si accavallano in confuse circonferenze isteriche.

Augusto lo stringe per le gambe

Augusto ed Ernesto sventagliano le mani eloquenti per indicarmi di affrettare il mio passo. Enrico vuole divincolarsi dalla stretta.

Augusto risponde *Durerà poco, morirà folgorato*. Usciremo presto dal carcere.

Io, Ernesto ed Augusto rimaniamo a fissare di sotto mentre il corpo sta ardendo.

Augusto propone di andare a fare colazione al bar delle Sette ore. È lì che incontriamo Marianna. Siamo sudati. Lei è con degli amici e comprende immediatamente quello che ci passa per la testa. Osserva Augusto che non riesce a perdonarsi di esser nato.

Augusto guida.

Allora Augusto ha parlato di Enrico, con una punta di amarezza. Nostalgia mista ad un rammarico senza fine. La sua adolescenza da studente modello e da figlio perfettamente simile agli altri figli per bene, coi capelli né lunghi né rasati. Ordine e riga in mezzo. Lui la chiamava ‘scriminatura’ perché era l’unico bambino con una proprietà di linguaggio fuori dal comune. Che sarebbe diventato il ragazzo leader della nostra gioventù quando, per farsi il regalo dei diciott’anni, aveva fatto sparire i suoi genitori, nascondendo i cadaveri chissà dove, ereditando l’immensa villa sulla baia e tutti i denari maledetti che lo hanno traviato sulla via dei ragazzi rasati. Riuscì a plagiare il fratello e fargli credere che si era trattato di un rapimento da parte di alieni atterrati nel giardino della villa la notte del suo compleanno. Ma guarda che coincidenza! Mentre ci stava distribuendo il fagottino di oppio da mandare con un bicchiere di the. *The?* Aveva esclamato stupito uno dei baristi curvandosi nel freezer sotto il banco. Marianna aveva sussultato sorridendo complice al nostro indirizzo. Al fratello aveva fatto bere un the caldissimo con dell’oppio. Per una settimana. Poi lo aveva condotto in un monastero e lì lo aveva convinto a farsi accettare per una subitanea vocazione. Mandiamo giù l’oppio.

Augusto si desta dal suo isolamento, allontana la mano dalla bocca, pare strapparsi una mascherina antigas…. la Marina Ripa e Briatore… loro due hanno ripreso tutto.

Augusto propone al commissario uno scambio di favori *Noi ammazziamo la madre di Enrico, questa volta però avvertiamo i vari giornalisti, sarà un evento multimediale unico*

Le immagini percorrono la stanza. Fotogrammi impazziti trasmettono un vuoto colmo di pazzia lucida e programmata. Mio padre è seduto a capotavola. Mio padre. Ho capito. Ho bisogno di sfogare l’insensato che mi abita ora, qui. Vegeto davanti al televisore. Rivedermi in quello studio televisivo. Abbiamo bruciato vivo un amico.

Abbiamo rischiato il carcere a vita, poi Augusto ha deciso di salvarci. Ci superava, il suo narcisismo. Ha deciso per la giugulare. Avrebbe perso i sensi in cinque secondi e dopo sette, morto. Ha organizzato un set perfetto. Finalmente uno scoop che ci avrebbe scagionati. Era questo il favore che intendeva Augusto quando il commissario ci stava interrogando, chiedendosi il perché di quella nostra assurda condotta. Sarebbe stato un servizio mediatico senza precedenti. Tre ragazzi gettano il loro amico dal cavalcavia della ferrovia sotto gli occhi Marina Ripa di Meana e di Flavio Briatore. I ragazzi non erano sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcool.

Io non ho ricordi. I miei incubi penetrano le ossa. Dopo eravamo nemici. Lui mi trapassava con lo sguardo quasi che un adolescente potesse sentire le ragioni di un adulto la sua irrecuperabile ferita narcisistica proiettava degenerazione e vergogna sul pargolo

o avere il coraggio di riconoscerle.

Era la difficoltà di concentrazione. Era la passione per passatempi senza tempo e fuori da ogni spazio. Dentro la propria ottusa impossibilità. Sparisce lieve la nostra relazione. Ho davanti Guido. Seduto dietro la scrivania. Guido ascolta. Guido prende nota con il pensiero e io snocciolo le mie irragionevoli considerazioni.

Sto scrivendo un romanzo.

Quando cerco di spiegare la possibile trama, esito.

[Di cosa tratta?] La voce di Guido è calma, quasi vaporosa.

Cerco di sistemare le idee e rispondere, consapevole che anche questo diventerà romanzo.

[In realtà,] inizio a dire distogliendo lo sguardo da Guido, cerco le parole adatte. Guardo sulla scrivania. A sinistra oggetti, ammennicoli, un cranio in onice che sembra scultura azteca, un x (non conosco il nome dell’oggetto)

[proprio stamattina ho avvertito una fastidiosa sensazione di vuoto.] Sistemati tutti da un lato della scrivania.

Dall’altro lato una pila di fogli, libri, giornali. Davanti c’è l’agenda. Scorro con lo sguardo i vari oggetti. Disposti credo secondo una tecnica dei loci. Con lo sguardo cerco tra gli oggetti. Gli oggetti sono parole. Il x è un oggetto di cui non conosco il nome.

[In realtà.... sono bloccato]. Mi sono bloccato perché la storia che vado scrivendo non è altro che la mia storia. [Ho fatto questo sogno : Io sono Benito Zanni tre ragazzi ammazzano il loro amico Poi il x, l’oggetto che non so come si chiama Aspetterò venerdì alle 15. Adesso sono le due. È martedì]. Ho l’immagine dell’x ben chiara in testa e non so come si chiama. [ho bisogno d’un sistema per collegare le mie immagini mentali a google. Fare una ricerca dei termini, una serch semantica delle mia immagini mentali. Non parlo di emozioni indefinite. Parlo di oggetti di cui abbiamo a volte il nome sulla punta della lingua. Parlo di oggetti di cui non conosciamo assolutamente il nome. Sono regredito. Che fine ha fatto il romanzo di Leopoldo Bloom in cui io sono il protagonista? Dov’è la mia storia. Chi è questo Leopoldo Bloom che dovrebbe raccontarvi la mia storia?]

Guido annuisce. Si porta la mano davanti alla bocca. Si poggia allo schienale della girevole. Continua a scuotere il mento. Annuisce, ma non come all’inizio della sua frase fatta di gesti e metaforico paraverbale. Guido apre l’agenda. È il segnale che il tempo è scaduto. Perché e cosa significa che il tempo scade? Il tempo non si mangia. Oppure il tempo si respira.

[E allora? Che dovrei fare?] Guido sorride e mi suggerisce la risposta che mi aspetto. Deviando la domanda, rivoltandomela contro, con atroce delicatezza. Davanti la pila di libri&giornali&cartelle, alla mia destra e alla sua sinistra, c’è la sveglia quadrata nera con il quadrante rivolto alla pila di fogli. Noto le rotelline del meccanismo del tempo.

Quello è il tempo artificiale. La sveglia è forse lì apposta. So essere paranoico. So di essere. Quanto sono consapevole di essere?

È trascorsa un’ora. Penso che il mio tempo a pagamento s’intersechi con quello perso quando fumavo l’eroina. Interseca anche il tempo condiviso in cui illudo la mente con l’amore del corpo. Io non posso amare. Se amassi il mio corpo potrebbe esplodere.

Scriverò anche questo? Esploderà il mio tempo.

Guido mi fissa un nuovo appuntamento.

L’OGGETTO X

Moto perpetuo. Un oggetto con aste pesi contrappesi, delfini d’argento su bilancieri che oscillano in traiettorie e disegnano mezze lune. Falce. Ecco l’epicentro del mio narcisismo: oscillazione basculante affatto deprimente.

Sono in analisi. Non sopporto la deriva telegrafica della mia scrittura. È accaduto in un giorno preciso. La televisione, schermo piatto e tutto il resto. Tutto il resto non è altro che la paranoia d’aver qualcosa da dire a mia madre. Mio padre. Mio padre e mia madre sono i due delfini d’argento con il corpo ad arco, il fotogramma bloccato di un delfino che guizza sulla superficie dell’acqua prima di rituffarsi in mare. Non può essere così semplice. Muso contro muso. Bocca contro bocca su due orbite distanti. Ci penso, non tanto. Ho ragionato tantissimo per giungere al nome dell’oggetto x e finalmente, navigando in rete, trovo il nome: oggetto moto perpetuo. Scovo un forum dove una ragazza pone la mia stessa domanda: come si chiamano quegli oggetti con aste e pesi che oscillano o ruotano in continuazione come corpi in un sistema privo d’inerzia? (corsivo mio). Gli oggetti moto perpetuo sono l’espressione estetica della legge del pendolo di Newton. Rifletto. E sorrido della pochezza di questo luogo in comune che abbiamo io e l’Altro, lo psicanalista.

Guido mi osserva divertito, mentre abbandono l’Io nei soldi. Non c’è altro modo di intendere l’io. L’io è lì. Immaginario. Virtuale. E già in debito di coscienza prima ancora d’iniziare a sfiorarne i contorni confusi di suono e immagine di carne.

Augusto saltella nel prato bagnato, che era un bimbo ed era appena piovuto. Il cielo è grigio e la periferia della città senza nome è sconfinata, ché erano ancora gli anni sessanta e l’urbanistica dell’impegno civile e politico era alquanto lontana dal sistemare territori abusivi come spazi di spiaggia con castelli di sabbia per aria. La madre di Augusto è una norvegese alta e dai lunghi capelli turchini, tanto brillanti da decidere quasi di chiamarlo Pinocchio, se non fosse stato per il marito di lei, probabilmente non è detto sia il padre del bimbo che corre nel prato bagnato e ha stivaletti gialli antipioggia.

Ha smesso da poco. È un pomeriggio di fine dicembre. Dopo la scuola. I compiti fatti a metà. Prima media. Il marito della fata turchina si chiama Giuseppe, colui che si è aggiunto, questo significa Giuseppe. E Giuseppe è arrivato dopo, nella vita della madre-turchina di Augusto. Perché lo avesse chiamato Augusto poi, era difficile da comprendere se i nomi sono la causa del proprio destino, visto che Augusto non si rivelò affatto un fulgido esempio di condotta proba e solare. E si suicidò giovane. Giovane omicida. Il proprio nome può portarti sfiga.

Augusto ora sta guidando e ci porta a fare colazione. Ha gli occhi azzurri della madre: se li scambiano, perversamente. Endoprotesi oculari. Augusto ci ha lasciato il suo filmato.

Ecco cosa ci aveva scagionati. Il suo bulbo che aveva registrato la scena. “Sentiva sua moglie in cucina, sapeva che la bambina era accanto a lui, e questa per lui era la felicità.” Philip K. ***, In terra Ostile. 2/5/2009

stasera Morgan è arrivato tardi. Eravamo un gruppo di sette. Abbiamo atteso un bel po’ prima di entrare e occupare un posto decente. Lo becchiamo, però è per quattro. Poi uno per otto. Migliore. Con le sedie più basse. Ma ora non mi va di raccontarvi questa storia del cazzo. Gli occhi mi si storcono. E vedo l’immagine del manga che mi è seduto a di fronte a destra e parla di Deleuze & Foucault & CB & qualcun Altro

[Inizierò domani la nuova pagina. E nell’attimo raccoglierò sostanza per deformare l’io nell’uno socializzato e bruto. Nel transire di questo momento di cui non conosco né capo né coda. Nel deformare il chackra del coccige dove passa appena appena sotto il cazzo a maniglia di un fantomatico Marco. Giovane notevolmente stupito del mio cazzo. Non me lo sarei aspettato che anche lui il_cazzo_veramente_lungo e lui_veramente_bello potesse ripetermi che ho un bellissimo cazzo e un bellissimo corpo. Ma davvero c’ho un coso così grosso? farò dei provini per filmini porno-popolari] All’altro tavolo ci sono Il Genio. E lei fa partire il juke-box e canta.

Morgan spiega la trama inesistente del suo romanzo *E insomma sarà un romanzo porno popolare, un romanzo che trasfigura in pornografia la corruzione di cui i giovani corrotti dall’alcool e dalla droga e dal sesso sono la cartina al tornasole. Io sostengo la ragionevolezza di tutti gli eccessi che conducono dolcemente e serenamente alla morte. Vuoi il delirium tremens, vuoi l’overdose da eroina, vuoi l’aids. Le prime due possibilità le ho scampate perché il sesso è la più reale delle 3. DT OE A. delirium tremens overdose sieropositività e\o aids. Morte trangugiata da paginate e pagine di euro per una dolce morte lungi dall’essere eutanasia. Morte propria per il proprio corpo che si spoglia e torna a quel poco di natura che tampona ferita tra un disorganico di cemento e l’altro, come asciugamani verdi sul naso epistassico di un malato terminale*.

[La scena della conferenza digitale Le miserie del 2.0 non è andata in onda perché dopo i primi 15 minuti, tempo impiegato per discorrere la farragine di cui appena sopra, eravamo esausti e il tizio del locale ha messo su della musica che non riguardava per niente il genere di Morgan e gli ha dato i mille euro per la serata e l’ha mandato via a drogarsi sotto i ponti di quella Parigi mentale]

e Leopold si sentiva in pace con se stesso finché non commetteva l’involontario errore, per così dire, di Flashback (da questo punto copio_incollo parafrasando la celeberrima enciclopedia digitale) : un vissuto intrusivo dell’evento che si propone alla coscienza, ripetendo il ricordo dell’evento.

Numbing: uno stato di coscienza simile allo stordimento ed alla confusione.

Evitamento: la tendenza ad evitare tutto ciò che ricordi in qualche modo, o che sia riconducibile, all’esperienza traumatica (anche indirettamente o solo simbolicamente).

Incubi: che possono far rivivere l’esperienza traumatica durante il sonno, in maniera molto vivida.

Hyperarousal: caratterizzato da insonnia, irritabilità, ansia, aggressività e tensione generalizzate.

E Leopold rimuginava impossibili vendette e improbabili rivalse

nemici dentro di noi proprio lì fuori

uno psicotico, c’era arrivato prima e per vie laterali e certo

noi siamo tanti tu sei da solo

rabbia è generata la realtà non va come speravamo e allora ieri Leo era arrabbiato – rabbia covata in stile depressivo perché ha provato un flashback e gli succede ogni volta che riprova ad attirare l’attenzione di queste persone qui ritorna su luoghi

persone reali che hanno delegato all’avatar i loro veri sentimenti e che espongono in vetrina le loro relazioni umane ed è come in un acquario, avete presente un acquario di squali, piranha ecc. che a vederlo da fuori sembra bello e… provate a starci! e stare ci potete anche stare, ma solo con tubo maschera pinne e muta solo così, a meno che non siate anche voi dei pesci come loro e si sa: il pesce grande mangia quello piccolo e certe volte i pesci piccoli si mangiano tra loro – di una rabbia depressa e inconcludente.

Leopold, alcuni giorni dopo, i tg annunciavano la morte annunciata di Farah Faucett e la morte improvvisa di Michael Jackson

nel gorgo depressivo che è come dire : l’appetito vien mangiando

del gorgo depressivo, si lascia andare fatale e pensa *liberatorio disfarsene per sempre* un cielo sereno che da est comincia a coprirsi di nuvoloni dall’orizzonte tettuccio di una decapottabile un temporale E succede questo: Leopold non può reagire perché non solo non scorge alcun appiglio d’afferrare per staccarsi dalla carta moschicida del sè-insetto le sabbie mobili delle cinque percezioni sensoriali, tirato giù da una forza una falla squarcia la cabina d’un aereo risucchia in dietro, nel passato e allora eccolo a rimuginare, a voce alta preghiera laica ultra_coscienziale, e parlottare vibrando le labbra scaricare colpe in sé giustificando le sue mancanze fallimenti sulle labbra di momenti remotissimi e forse mai avvenuti. Leopold è compulsato dal passato, da episodi non risolti e all’improvviso vengono tirati in ballo

Dall’esterno non poteva definirsi un ragazzo affidabile e questo giudizio era bilanciato, se non azzerato, dall’estrema creatività verbale che lo coglieva durante la fase non depressiva, in quei momenti non solo non aveva il minino senso di colpa o di frustrazione riguardo al suo passato, ma guardava oltre e vedeva chiaro e preciso il volto del futuro prossimo e così si metteva all’opera in maniera quasi compulsiva perché doveva approfittarne: lui diceva sempre che non bisognava preoccuparsi del dolore perché il dolore non è eterno ma non dovevi illuderti nemmeno per un momento della felicità perché anche la felicità, allo stesso modo, cioè, non dura poi tanto. Leopold era un bastardo di bipolare

Leopold non capiva questa cosa: la tua vita cosa può insegnarmi? Nulla, la tua vita è diversa dalla mia – da quel momento in poi solo domande\risposte. Leopold era una fontanella elettrica a getto continuo che funzionava spesso anche col motorino interno fuso, per inerzia, come un corpo nel vuoto galattico.

Ma se sei morto dentro dovresti invitarti a non immortalare l’attimo di sgomenta quiete eterna in palinsesti funebri e in cliché spiccatamente divi.

Via meno autodistruttiva e autolesionista e fatta di continui auto-rimproveri

lo stipendio fisso la gastrite e l’amore fisso la tassa della fognatura

e questo fatto glielo facevano pesare. Un mattone,

– che se fossero morti, per qualche oscura ragione sarebbe stata solo colpa sua e al riguardo Leopold mi ha raccontato che fin dalla più tenera età

e se la tele non va, non è perché lui l’ha manomessa e alla fine Leopold ci fece il callo e anzi cominciò a immaginare di avere dei superpoteri strani che lo facevano capace di telecinesi e di spostare oggetti e mandare in tilt televisioni.

Leopold, la capacità di sentire gli altri e di leggerne quasi il pensiero, questo sì era da riconoscerglielo, ma era qualità che alla sua età spiccava troppo per non diventare una specie di vizio con tutti gli annessi della sensibilità, dolcezza, intuito che fanno di un maschietto solo un ‘ricchione’ agli occhi degli altri bambini. Ora: che sia un bambino stronzetto e cattivo come tutti i bambini sinceri a farti sprezzantemente notare che sei un ‘ricchione’ è il lato positivo della strada che ti fa crescere e maturare,

ma

con disgusto e orrore e una sottile vena di pietosa violenza, è questa la cosa che ti fa decrescere fino al punto di fare un libro illudendosi di potersi liberare del trauma scrivendolo e gustando un piacevole senso di vendetta del sopravvissuto nei confronti del carnefice mentre scrivi che scriverai un libro che ti permetta di dimostrare a tutti che non sei un ‘ricchione’ ma un omosessuale (ammesso che tu lo sia davvero e non per reazione). E l’Italia ti concede di essere omosessuale solo se puoi sbandierare lustrini e miliardi, altrimenti… resti un povero ricchione.

Leopold, con il fatto di non stare bene e di starsene inchiodato al letto, non mi dà l’agio di proseguire con la mia storia e non è più come nel ventunesimo secolo, ora lo psicotico depresso può tradurre il suo pensiero verbale direttamente in parole, cervello in wireless, pensiero sotteso al numbing, e, se è per questo, nelle fasi d’eccitazione può continuare a farmi scrivere le sue cazzate anche durante la sua fase rem. Leopold è un bel pasticcio di mente e corpo e amore e sogno.

_________________________________

E se poi mettiamo che la sua vita non è che la protesi della mia non vita, beh allora stiamo freschi!

Ed ecco la novità: Leopold non è più un malato, non ha cali d’umori, non è depresso sei mesi e sei mesi iperattivo (e inconcludente). Leopold è diventato una persona piatta, banale, normale. Mio compito è stuzzicare la sua anormalità, il suo disappunto, il suo schifo nei confronti della vita (che poi questo disgusto per l’esistenza sia relativo e non assoluto, è un altro paio di maniche. Mi spiego: il ribrezzo che Leopold prova nei confronti della vita è solo una diretta conseguenza del suo vivere in questo paese arretrato e stupido che si chiama Italia. Ma parlare di stupidità non renderebbe merito ai secoli di storia della cultura e dell’arte, al Rinascimento a Carmelo Bene a Pasolini), o meglio ‘sotto-vita’ che l’italiano non pecorone, a torto, deve subire, e nel caso di Leopold c’è anche un’intera famiglia che caldeggia un suo adeguamento al ‘così fan tutti’. Leopold sa bene che morirà suicida (molto probabilmente per overdose da eroina) o di stenti o di qualche malattia venerea, forse Aids: Leopold opterebbe per l’overdose, ché di stenti o di malattia presupporrebbe l’inclusione nella propria sofferenza di altri esseri umani, siano familiari, siano amici, siano infermieri (molto più probabilmente infermieri tirocinanti o volontari, perché nel momento della sua morte, Leopold sarà già sicuramente orfano totale e comunque lontanissimo da casa: non vi ho detto che Leopold desidera morire in Francia, sotto un ponte, quasi un ottocentesco poeta maledetto, come un anti-italiano che, se non ha potuto scegliere dove nascere, almeno il luogo della morte pensa debba essere una sua prerogativa). Leopold non crede che Dio, ammesso che esista, sia così bacchettone come certi cattolici vogliono far credere e nemmeno così virile come certo omofobi lasciano a intendere. Leopold stava scrivendo un altro romanzo quando decise che bisognava farmi esistere, e che era necessario il mio scrivere di lui che non si dà una mossa a scrivere di me, Benito Zanni, protagonista e psicopompo di Leopold, nel romanzo intitolato ‘Italia 2070’.

***

11.10.2009

Leopold s’interroga sul perché si debba scrivere e sul senso di scrivere un romanzo che (lui lo chiama romanzo, noi lo definiamo in ogni altro modo o non lo definiamo affatto, visto che Leopold non è uno scrittore)

ed è seduto sulla tazza del water. La giornata è fresca e soleggiata e l’idea di uscire ad ubriacarsi lo alletta se non fosse che il sottoscritto, Benito Zanni, ha da finire la propria vita in un modo degno.

Leopold era seduto al banco di un pub mentre

attraverso il lato destro riusciva a traguardare una ragazza vestita di nero e con i capelli biondi e lunghi fino al culo che mixava musica con CD e vinile da un trono di superba luce vintage e segni telepatici di pornografia galante.

Leopold era già ubriaco

non so cosa scatti nella mente di un uomo quando al limite del vomito

quando chiede altro gin o qualcosa che lo aiuti a riprendersi prima di riprendere a bere e allora chiede un amaro, non lo avesse mai chiesto.

Leopold in questo pomeriggio di sole

è quasi un caldo autunno quando le stagioni avevano un senso, o più di uno, ma comunque esistevano, Leopold, dicevo, ha superato in maniera egregia i postumi della sbornia di due sere fa (per la cronaca: ha iniziato con l’aperitivo e poi ha proseguito con gin-lemon sambuca amaro tra una bevuta e l’altra un paio di canne)

Leopold, allora, decide che nemmeno oggi ha senso questo mettersi a scrivere e allora scende a bere.

Leopold s’accende una canna. Leopold resta nella semioscurità della stanza mentre pensa che le telecamere a circuito chiuso negli angoli del paesino stiano seguendo le sue traiettorie e sa con certezza che se a Barcellona hanno fatto quella specie di retata la colpa è soltanto sua. Leopold non l’ha ancora dimostrato, ma noi sappiamo per certo che anche in questo momento qualcuno sta scrivendo di lui, lo sta osservando e lui pensa che la retata al Raval sia stata colpa sua ché lui ci è andato per fumare l’eroina e fare sesso con bisessuali del posto.

Leopold è apparentemente guarito, solo perché ora gli schematismi della scienza gli calzano a pennello e predispongono veloci e convenienti compromessi che mascherano ogni vera intenzione, egli insomma non ha più una vera e propria personalità (non solo lui, un po’ tutti, ma Leopold vorrebbe pretendere di essere l’unico malato perché fa comodo che se tutti gli altri sono sani allora può esserci il rimedio a questa malattia dell’unico malato.)

Il sottoscritto, Benito Zanni, avrebbe qualcosa da aggiungere solo se questo stronzo di Leopold, mettesse da parte le sue fisime e vivesse con coraggio la sua diversità, e diverso in realtà non lo è perché c’è un fondo di falsità nei suoi atteggiamenti mentali (non ultimo, il gesto di scrivere direttamente al computer e non a mano, ciò presuppone lo schematismo) che lo rende simile a tutti gli altri.

Ieri avrei scritto chissà che cosa per sputtanare Leopold, lo farei anche oggi se avesse un senso. Piove.

« Poiché è donando che si riceve. »

Arrivo a questo inciso mentre navigo ascoltando la musica di Stardust. Amo ascoltare l’insilenzioso, la specularità del nulla.

Leopold, 2009, ha una visione di quello che accade ora, 2070: per conoscerci meglio, ci tastiamo le parti intime. In tutti in pub ci si tocca, ma è ovvio, solo per le stesse ragioni per cui voi altri, nel medioevo elettrico che vi governa, vi scambiate al massimo uno sguardo che spesso degenera in rissa, sesso o grammi di droga. Sbaglio? Oppure lo sguardo cade nel nulla nelle nevrosi finto-psicotico delle albe di birra e droga. Le parti intime sono bioni, organismi che intercedono per noi nella conoscenza genuina del mondo. L’eccitazione potrà aversi da entrambi le parti o da una parte sola, oppure nessuna delle parti manifesterà la loro reazione pre-orgasmica. E quando accade, ed entrambi, o il gruppo, ci si ritira ad amarsi, invece che farsi di droga o bere o faticare nella finzione di un ruolo-calcinaccio delle vostre case perennemente allagate, quando accade è segno che l’umanità sta perdendo un’altra volta la sua bestialità.

Leopold descrive la mia famiglia: madre sfondata di soldi, padre che si sfonda di cazzi, un cazzo lo piglia per 500-1000 euro ma anche, e soprattutto, a gratis dal primo marocchino dotato che gli capita a tiro. Mia madre e mio padre hanno costruito questa società qui, per così dire, e io me ne sarei accorto troppo presto per starci a questo giochetto e l’odio verso di loro lo scaravento sull’Altro: froci negri e femmine (anche maschi, se è per questo, se non sono perfettamente allineati al pensiero dell’Uno&Tutto). Mio fratello (in realtà non è mio fratello per davvero) ha perpetuato la tradizione. In più, organizza incontri scuola-famiglia in cui adulti con adulti e bambini con bambini s’intrattengono in orge colossali all’interno dell’edificio scolastico. Edificio che ordinano di chiudere per inagibilità, finanziandolo, in qualche modo, per ricostruire una struttura più ampia e accogliente. Io, dicevo, me ne sono accorto presto. Strano a dirsi, anche a mio padre piace il cazzo, diciamo che i miei genitori, mio padre e mia madre, si sono innamorati perché a entrambi piaceva il cazzo; ecco perché: mio fratello non è mio fratello per davvero, è diverso da me perché se questa persona è diventata mio fratello, è accaduto solo per delle circostanze e per certe coincidenze che ci hanno resi simili, inquadrati dentro una stessa cornice familiare, come se già si sapesse tutto l’uno dell’altro, a priori, senza sapere come, come quando dici: Non so, è una sensazione extracorporea, è un’immediata condivisione di una stessa atmosfera, un po’ come essere immersi in una nebbia che rende tutto di uno stesso casuale colore, d’altronde se fossimo davvero diversi l’uno dall’altro, ecco, saremmo davvero più umani, saremmo tutti fratelli sul serio, ma grazie a Dio questo non succede più, o non è mai successo davvero.

Questa dovrebbe essere la storia di Leo, sempre che riesca a iniziare senza perdersi in dettagli umani.

Non siamo umani, non lo siamo mai stati, ecco e

non so, di nuovo il buio

26.6.2009

(FINE)