Va bene dire a mamma, mamma ho fame

ma si può dire anche ma' c'ho fame.

e aggiungere per gli altri: c'hanno sete

e ricordare: anch'io c'avevo sete.

Adesso tutti scrivono così,

scrittori giornalisti e poetastri

gentaglia da strapazzo, scrittorastri

che non sanno le regole...

C'hanno solo le fregole

di mostrarsi istruiti e intelligenti.

Ma sono poco più che dilettanti

della scrittura, quella letteraria.

La loro è una scrittura secondaria

che deve andare al rogo.

Ancora un poco

e andrem tutti a ramengo,

lo affermo e lo sostengo,

se non torniamo presto alla cultura,

alla cultura vera.

A legger certe cose

scritte in modo incosciente

mi vien da rigettare.

Ravvediamoci in tempo!

Torniamo a compitare

in un modo decente!

Riprendiamo immanente la lettura

dei classici, dei grandi...

E tornerà così la primavera

della letteratura.

Ho scritto questi pochi versi "balzani", prendendo a prestito un aggettivo che Dino Campana - il poeta folle di Marradi, autore della più grande opera innovativa del novecento ,"I canti orfici"- usava per definire le poesie bislacche dei futuristi. Ho scritto questi pochi versi mettendo volontariamente nelle prime righe degli "errori/orrori" di ortografia, di grammatica, di sintassi, o come volete chiamarli. Direi piuttosto orrori, ché definirli errori è un eufemismo. Purtroppo è invalso oggigiorno questo malsano modo di usare la particella "ci" apostrofata; quando le regole della letteratura seria non lo permettono.

Veniamo al dunque. Scrivere, ad esempio, come ho fatto io c'ho fame, vuol dire di conseguenza leggere: cò fame; e così c'hanno sete, si legge "canno sete", e c'avevo sete: "cavevo sete".

Purtroppo gli scrittori di oggi, e anche qualche poeta (ma in poesia, debbo dire, ne ho riscontrati pochi di simili sgorbi) sono soliti comportarsi in tale maniera. E quello che è più grave, è il fatto che le case editrici ammettono che si compiano tali "reati letterari".

Un giorno lessi sulla terza pagina di un quotidiano - sapete, la pagina che ogni giornale dedicava alla cultura (recensioni, presentazioni di libri, critiche) - un titolo a otto colonne che dettava così: Il nuovo vocabolario della lingua italiana: che c'azzecca! Con chiaro riferimento a un'esclamazione usata dall'allora nuovo entrato in politica.

Ma quell'illustre giornalista, di cui non faccio il nome ma che posso assicurare andava e va per la maggiore, pensava erroneamente che tutti avrebbero letto come pronunciava il politico: che ciazzecca! non rendendosi conto, ahi lui meschino, che la lettura esatta di quell'obbrobrio letterario è: CHE CAZZECCA! Ma è possibile non rendersi conto dell'errore/orrore in cui scrivendo in tal modo si incorre?

Leggo purtroppo così anche in romanzi di autori stranieri; quindi anche i nostri traduttori (che debbo riconoscere sono molto bravi, invero) si adagiano alla bisogna e alla consuetudine invalsa.

Bene, ho scritto (e scrivo, quando mi capita) a diverse case editrici, indicando la pagina o le pagine del libro in cui ho riscontrato o riscontro l'errore/orrore; nessuna si è degnata e si degna di rispondere (almeno per cortesia, o magari solo per giustificare questa nuova (assurda!) forma di scrittura); e tanto meno alcuni autori e traduttori cui ho inviato le mie rimostranze.

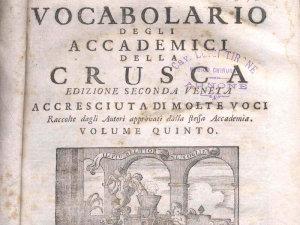

Allora mi sono rivolto all'Accademia della Crusca, la famosa istituzione con sede in Firenze, che riunisce studiosi ed esperti di linguistica e filologia italiana per esporre il problema.

Cercando in rete ho trovato la risposta, riferendo la suddetta accademia ciò che Luca Serianni, insegnante di storia della lingua italiana nell'università di Roma La Sapienza, accademico della "crusca" e direttore degli studi linguistici italiani e degli studi di lessicografia italiana, ha scritto in proposito ne La crusca per voi.

Voglio illustrare brevemente cos'è La crusca per voi. Si tratta di un foglio che l'accademia fiorentina pubblica ogni sei mesi ed è indirizzato alle scuole e a tutti quelli che amano in qualche modo la lingua del nostro paese. Io ho ricevuto il foglio per diversi anni, poi, per gravi difficoltà economiche dell'istituto, l'invio venne sospeso, e non ho più provveduto a richiederlo. Il foglio suddetto offre consulenze a chi ne fa richiesta e fornisce risposte a quesiti di carattere grammaticale e sintattico; e più in generale linguistico.

Veniamo al punto che ci interessa: ci con il verbo avere.

" Col verbo avere si è sempre più diffusa nell'italiano parlato di ogni regione l'inclusione dell'elemento ci, dando quasi luogo a un paradigma diverso: non ho, hai, ha, ma ciò, ciai, cià. Quando forme del genere, tipiche dell'oralità, devono ricevere rappresentazione scritta sorgono problemi. Naturalmente non è possibile adottare Iscrizioni come *c'ho..." (Luca Serianni)

Avete capito bene: non è possibile usare c'ho.

Sono andato ancora a cercare tra i miei circa quattromila libri, perché ricordavo di avere qualcosa sull'argomento, e ho rinvenuto (a fatica) un volumetto dal Serianni curato, dal titolo Eig - italiano, grammatica, sintassi, dubbi" (dove Eig sta per enciclopedia italiana Garzanti, una garzantina del 1997 molto attuale e per me, ma ritengo per tutti, utilissima).

Ecco quanto l'illustre accademico riporta.

" In molti usi idiomatici il verbo Avere si presenta combinato con l'elemento ci.

Si tratta di modi esclusivi della lingua parlata, che sarebbe difficile trasferire nello scritto non solo per ragioni stilistiche, ma anche per difficoltà grafiche.

Come rendere l'elisione della vocale e i ci davanti al verbo Avere?

Non si può scrivere c'ho, c'hai, c'ha, c'abbiamo, c'avete, c'hanno, che corrisponderebbero a una pronuncia cho, chai, cha e via di seguito, e mantenendo intatta la particella si suggerirebbe una pronuncia inesistente."

Io ho fatto tantissimi anni fa il liceo classico, negli anni in cui fare il classico voleva dire uscire maturi nel vero senso della parola e con quell'insieme di informazioni che, una volta dimenticate, sarebbero diventate cultura. Bene, a noi hanno insegnato che ci non si può mai elidere davanti a vocali che non siano i ed e. Esempi: "c'invitano", "c'eravamo".

Mi pongo una domanda: oggi, che cosa insegnano ai licei in generale?

Quando scrivo le mie modeste cose, poesie e racconti nel mio durissimo dialetto tiburtino, scrivo tutt'attaccato, ad esempio: presente indicativo: io ciàgghio, tu cia', issu cià, nui ciavémo, vui ciavéte, issi ciànnu, (io ho, tu hai, ecc.). E all'imperfetto: io ciavéa, tu ciavì, issu ciavéa, nui ciavèmmio, vui ciavèvvio, issi ciavéanu (io avevo, tu avevi, e così di seguito).

E non ci penso minimamente ad elidere (c'agghio, c'avì, c'avéa, c'avèmmio, c'avèvvio, c'avéanu, perché leggerei caggio, cavì, cavéa, etcc...).

Però scrivo c'èmmio iti (ci eravamo andati), c'èvvio iti (ci eravate andati), etcc. proprio perché conscio di una corretta forma.

Debbo concludere però riportando ancora alcune righe di Luca Serianni, importanti:

" D'altra parte, anche la grafia ci ho, ci hai - che è quella a cui ricorse un grande scrittore sensibile alla rappresentazione del parlato, il Verga - non è soddisfacente, perché suggerisce una pronuncia della vocale [i] che in realtà non esiste."

Quindi intende, anche se non lo dice, che sarebbe meglio eliminare anche questo modo di scrivere.

Mi chiedo ancora e chiedo: perché si continua, in romanzi, racconti, articoli di giornali, saggi e quant'altro, a incorrere in tale bruttura? Non viene mai in mente a nessuno dei cosiddetti scrittori, giornalisti e traduttori (quasi tutti, purtroppo, come se si fossero passati parola) di stare commettendo uno scempio della lingua? O a costoro lo impone qualcuno? (Sia pure una tradizione letteraria "errata"?)

E che dire degli editori che pure hanno dei revisori ante-pubblicazione istruiti anch'essi, essendo a loro volta scrittori e letterati?

E' un peccato. Un vero peccato.

marcello de santis