di Michele Marsonet. Il linguaggio è un prodotto eminentemente sociale e tale è per l’appunto il suo ruolo. Ciò significa che, per parlare delle basi della comunicazione umana, dobbiamo innanzitutto rammentare che, per comunicare, c’è sempre bisogno dell’altro, o degli altri. Su questo tema risultano più che mai attuali le riflessioni del filosofo americano Donald Davidson (1917-2003), tuttora punto di riferimento nei campi dell’epistemologia, della filosofia della mente e della filosofia del linguaggio.

La nostra conoscenza si può dunque dividere in: 1) “soggettiva” (la conoscenza della nostra stessa mente); 2) “oggettiva” (la conoscenza della natura, del mondo che ci circonda); e 3) “intersoggettiva” (la conoscenza delle altre menti). Ciò che interessa soprattutto è giungere all’esplicitazione dei rapporti tra 1), 2) e 3), poiché è ipotizzabile che questi tre tipi di conoscenza costituiscano aspetti “interdipendenti” della situazione cognitiva in cui ciascun essere umano si trova inserito.

Conosciamo in modo abbastanza completo (a) ciò che vogliamo, pensiamo e intendiamo, nonché le nostre sensazioni; in aggiunta, (b) conosciamo molte cose circa il mondo che ci circonda, e in particolare le collocazioni, le dimensioni e le proprietà causali degli oggetti che ne fanno parte; abbiamo invece una conoscenza assai meno precisa di (c) ciò che accade nelle menti degli altri individui. Inoltre, ognuno dei tre tipi di conoscenza possiede delle caratteristiche distintive.

In genere conosciamo i contenuti della nostra stessa mente in modo immediato, cioè senza ricorrere all’evidenza o alla ricerca. Occorre riconoscere che vi sono controesempi, ma il primato dell’auto-conoscenza immediata è attestato dal fatto che tendiamo a non fidarci delle eccezioni, almeno fino al momento in cui esse possono essere riconciliate con i dati non sottoposti a mediazione. La conoscenza del cosiddetto mondo esterno, d’altro canto, dipende dal funzionamento dei nostri organi sensoriali; tale dipendenza causale dai sensi rende le nostre credenze circa il mondo naturale molto più incerte di quelle che riguardano gli stati mentali. Le credenze percettive sono direttamente causate da eventi e oggetti del mondo circostante. La nostra conoscenza dei contenuti delle altre menti, tuttavia, non è mai immediata; in altre parole, non avremmo accesso a ciò che gli altri pensano se non potessimo notare il loro “comportamento” manifesto.

I tre generi di conoscenza appena presi in considerazione hanno a che fare con aspetti diversi della stessa realtà; essi si differenziano però per quanto concerne il modo di accesso al reale. Molti filosofi del passato, inclusi alcuni classici come Descartes, si sono troppo preoccupati di stabilire quale dei tre generi di conoscenza sia primario rispetto agli altri, precludendosi così la possibilità di vederne l’effettiva – ed ineliminabile – interdipendenza.

In effetti si è spesso assunta l’auto-conoscenza della propria mente (soggettività) come primaria, probabilmente a causa della sua immediatezza e (relativa) certezza, tentando poi di derivare da essa la conoscenza del mondo esterno (oggettività) e basando infine la conoscenza delle altre menti (inter-soggettività) sull’osservazione diretta del comportamento manifesto. Ma vi sono naturalmente altri approcci, tra i quali mette conto menzionare quello – anch’esso classico nella storia della filosofia – che parte dalla conoscenza oggettiva del mondo esterno intesa come primaria, e tenta in seguito di ridurre a essa gli altri due tipi di conoscenza (soggettiva e inter-soggettiva). Marx è un esempio.

Vi sono ottimi motivi per negare ogni tesi riduzionista, vale a dire la possibilità che si possano ridurre i tre generi di conoscenza a un solo. Occorre insomma riconoscere che i sostenitori dello scetticismo hanno ragione quando negano che si possano unificare le tre varietà di conoscenza. Com’è noto, una versione dello scetticismo nasce dall’insormontabile difficoltà di spiegare la conoscenza del mondo esterno in base alla conoscenza della nostra mente, mentre un’altra versione sottolinea che la nostra conoscenza delle altre menti non può consistere soltanto in ciò che si può osservare dall’esterno. Risulta pertanto molto difficile fornire una spiegazione plausibile della vera e propria “asimmetria” esistente tra la conoscenza indiretta che abbiamo delle altre menti e quella diretta che ciascuno di noi possiede della propria mente. E, se nessuna spiegazione è disponibile, dobbiamo giungere alla conclusione paradossale che vi sono due tipi distinti di concetti: i primi si applicano unicamente alla mente degli altri e i secondi alla nostra. In altri termini: se gli stati mentali degli altri possono essere conosciuti soltanto tramite il loro comportamento esterno, mentre ciò non è vero dei nostri stessi stati mentali, perché mai dovremmo supporre che questi ultimi sono simili agli stati mentali degli altri individui?

Dobbiamo a questo punto fronteggiare un fatto reale per quanto a prima vista strano, vale a dire la presenza di tre distinti tipi di conoscenza empirica, ognuno dei quali sembra in ultima analisi “irriducibile” agli altri due. Ciò di cui abbiamo bisogno, pertanto, è un quadro complessivo in cui collocarli e nel quale possano trovare spiegazione i loro rapporti reciproci, poiché in assenza di tale quadro non possiamo dare un senso al fatto, di per sé evidente, che lo stesso mondo viene da noi conosciuto in tre modi così diversi.

I problemi da affrontare, tra loro interrelati, sono ancora una volta tre: (1) come può la mente di un individuo conoscere il mondo naturale; (2) come può la mente di un individuo conoscere la mente degli altri; e (3) com’è possibile che la conoscenza di un elemento empirico-naturale come il comportamento manifesto possa condurre alla conoscenza della mente di altri individui. Secondo Davidson è un grave errore supporre che questi tre problemi possano essere ridotti a due o, addirittura, a uno soltanto, né è lecito prenderli in considerazione isolatamente.

Occorre allora chiedersi: potremmo vivere senza la conoscenza di un qualche tipo di mente, sia essa la nostra o quella degli altri? La risposta non può che essere negativa; non possiamo fare a meno di esprimere, e quindi di “comunicare”, i nostri pensieri circa il mondo circostante, poiché la presenza delle credenze è una condizione indispensabile della conoscenza. Ma, per avere una credenza, non è sufficiente discriminare tra i vari aspetti del mondo e comportarsi in modo diverso con il mutare delle circostanze, poiché anche un’ameba o un fiore possono farlo. Per avere una credenza bisogna essere in grado di cogliere il contrasto fra credenze vere e false, fra apparenza e realtà, tra l’essere e il mero sembrare. Possiamo certamente dire che un fiore ha fatto un errore se si volge verso una luce artificiale scambiandola per quella del sole, ma non possiamo per questo supporre (almeno allo stato attuale della nostra conoscenza) che il fiore possa “pensare” di aver commesso un errore. Dal che consegue che non attribuiamo una credenza al fiore. Chiunque intrattenga una credenza circa il mondo dev’essere in grado di afferrare il concetto di verità oggettiva, ossia di ciò che vale indipendentemente da quanto egli pensa a livello soggettivo.

Qual è, tuttavia, la fonte del concetto di “verità oggettiva”? Essa nasce dalla comunicazione interpersonale: il pensiero dipende in modo essenziale dalla comunicazione. Qui occorre anche notare che Wittgenstein ha ragione nel negare che vi possa essere un linguaggio totalmente “privato”. L’argomento centrale contro il linguaggio privato è che, se un linguaggio non è “condiviso”, non esiste alcun modo per distinguere l’uso linguistico corretto da quello scorretto; soltanto la comunicazione con (almeno un) altro individuo può fornire un riscontro oggettivo circa verità ed errore, correttezza e scorrettezza. D’altro canto, se soltanto la comunicazione inter-personale può fornire un riscontro a proposito dell’uso corretto delle parole, è evidente che solo essa è in grado di determinare un criterio di “oggettività” in ogni altro dominio. Non possiamo attribuire a un qualsiasi individuo la capacità di distinguere tra “essere” e mero “sembrare”, se egli non possiede un criterio stabilito da un linguaggio condiviso; e, senza una simile distinzione, non v’è nulla che si possa definire come “pensiero”.

Nella comunicazione, dunque, ciò che un parlante e colui che lo interpreta debbono condividere è la comprensione di quanto il parlante “intende” dire pronunciando le sue parole. Occorre allora cercare di capire come un simile processo sia possibile. Ciò che bisogna fare è comprendere come un interprete competente (dotato, cioè, di risorse concettuali adeguate e di un linguaggio proprio) possa arrivare a capire le parole di colui che parla una lingua che gli è sconosciuta. Occorre quindi avviare un processo che punti a separare il significato dalla mera opinione e, per far questo, risultano necessari due principi: (a) il “principio di coerenza” e (b) il “principio di corrispondenza”. (a) spinge l’interprete a scoprire un certo livello di coerenza logica nel pensiero del parlante; (b) spinge l’interprete a supporre che il parlante stia rispondendo alle stesse caratteristiche del mondo naturale cui egli (l’interprete) risponderebbe in circostanze analoghe. (a) e (b) formano a loro volta un principio ancora più vasto, il “principio di carità”: in altri termini l’interpretazione, se ha successo, attribuisce necessariamente alla persona le cui parole devono essere interpretate un certo livello di razionalità. Ne consegue che un criterio interpersonale di coerenza e di corrispondenza ai fatti si applica sia al parlante che all’interprete, e sia ai loro enunciati che alle loro credenze. Restano, tuttavia, alcune domande che esigono risposta. La prima è la seguente: perché mai un criterio interpersonale dovrebbe essere anche oggettivo, vale a dire, perché la gente dovrebbe concordare sulla sua verità? La seconda è: anche ammettendo che la comunicazione sia basata su un criterio oggettivo di verità, perché dovremmo assumere che questo è il solo modo per stabilire un criterio di verità?

La risposta si sviluppa nel modo seguente. Ogni essere umano trova rilevanti alcuni aspetti del mondo circostante: reagiamo in modi sostanzialmente simili alle impressioni sensoriali che provengono dalla realtà naturale. Ma cosa ci spinge a dire che le varie reazioni sono simili? Ciò richiede un concetto, un raggruppamento cosciente. Si sviluppa allora una sorta di “triangolo” che connette due individui tra loro, e ciascuno di essi con caratteristiche condivise del mondo naturale. Finché tale triangolo non viene completato, e senza la condivisione delle reazioni a stimoli comuni, pensiero e linguaggio non avrebbero alcun contenuto particolare – il che significa “nessun” contenuto.

Sono pertanto necessari (almeno) due punti di vista per attribuire una collocazione alla causa di un pensiero, e quindi per definire il suo contenuto. Possiamo pensare a questo processo come a una forma di “triangolazione”: ognuno dei due individui reagisce in modi che non possono essere totalmente differenti agli stimoli sensoriali che provengono dalla realtà naturale seguendo una certa direzione. All’intersezione delle linee si colloca ciò che si definisce “la causa comune”, ossia l’oggetto o l’evento appartenente al mondo naturale. Se ciascuno dei due individui nota le reazioni dell’altro allo stimolo, essi possono correlare le reazioni osservate con gli stimoli (corrispondenti a oggetti o eventi) provenienti dal mondo, e la causa comune è pertanto identificata portando al completamento del triangolo che fornisce il contenuto al pensiero e al linguaggio. Ma è essenziale rammentare che devono esserci almeno due persone per triangolare: l’operazione non può essere condotta da un individuo isolato. Ecco dunque alcuni punti chiave:

(A) Finché un individuo non stabilisce una linea di comunicazione con (almeno) un altro, non ha senso affermare che i suoi pensieri o le sue parole sono dotati di contenuto.

(B) Se è così, allora è chiaro che la conoscenza di un’altra mente è indispensabile al pensiero e alla stessa conoscenza.

(C) La conoscenza di un’altra mente è possibile, tuttavia, soltanto se si ha conoscenza del mondo, poiché la triangolazione che è essenziale per la presenza del pensiero richiede che coloro che comunicano riconoscano di occupare delle posizioni in un mondo condiviso.

(D) Pertanto la conoscenza delle altre menti e la conoscenza del mondo sono reciprocamente dipendenti, dal momento che nessuna di esse è possibile senza l’altra.

Da quanto si è finora detto può essere derivato un altro fatto importante. La conoscenza della nostra stessa mente non sarebbe possibile in assenza degli altri due tipi di conoscenza, e anch’essa si basa in ultima istanza sulla comunicazione. D’altro canto non possiamo attribuire dei pensieri agli altri a meno di averne noi stessi e di sapere cosa sono; attribuire un pensiero a un altro individuo significa trovare delle corrispondenze tra il suo comportamento linguistico e gli enunciati che noi pronunciamo. Non vi sono dunque “barriere” fra i tre diversi tipi di conoscenza, mentre la loro reciproca dipendenza esclude la possibilità di eliminare – o di ridurre – l’una alle altre. E’ il processo comunicativo, unitamente alla conoscenza delle altre menti che essa presuppone, a costituire la fonte del nostro concetto di “oggettività” e a fornirci la capacità di distinguere tra verità e falsità. Ciò significa, inoltre, che non possiamo appellarci a criteri esterni al processo comunicativo per ottenere un concetto di oggettività “più forte”.

Una “comunità di menti” è la base di tutta la conoscenza, nel senso che essa fornisce la misura di tutte le cose. Non ha senso mettere in dubbio l’adeguatezza di questa misura, né cercare un criterio più fondamentale. Il mondo esterno – mette conto rammentarlo – non viene affatto eliminato, poiché l’oggettività si manifesta all’intersezione dei due (o più) punti di vista ma, per essere identificata, l’oggettività ha bisogno della presenza di oggetti ed eventi che appartengono alla realtà (e “non” alle menti). Anche i pensieri riguardanti i nostri stessi stati mentali sono collocati in una sorta di mappa che ha carattere pubblico. Non esiste alcuna priorità di uno dei tre generi di conoscenza rispetto agli altri, come hanno erroneamente sostenuto molti filosofi del passato:

(A) Se non conoscessimo ciò che pensano gli altri, non avremmo noi stessi dei pensieri e non conosceremmo ciò che noi pensiamo.

(B) Se non conoscessimo ciò che noi pensiamo, ci mancherebbe la capacità di comprendere i pensieri degli altri.

(C) Comprendere i pensieri degli altri implica vivere nello stesso mondo con loro, condividendone le reazioni agli stimoli che giungono dalla realtà.

Dunque oggettività e intersoggettività sono essenziali per definire la dimensione del soggettivo, e costituiscono il contesto in cui essa può prendere forma. Quando un bambino scopre se stesso come persona, scopre al contempo se stesso come membro di una comunità di persone; comprende, cioè, che può parlare, essere compreso e ascoltare. In altri termini la scoperta di se stesso corrisponde alla scoperta che gli altri possono comunicare con lui. I tre tipi di conoscenza formano insomma una sorta di “tripode”: se eliminiamo uno dei tre sostegni, crollano automaticamente anche gli altri due.

Il quadro tracciato presuppone che la distinzione soggetto/oggetto venga rinvenuta nella nostra esperienza del mondo, e tale esperienza l’otteniamo confrontandoci con gli altri nel contesto del mondo linguistico-sociale. E’ appunto nel processo dell’interpretazione (e cioè “triangolando”), che possiamo determinare cos’è che induce i nostri interlocutori a usare le parole in un certo modo. La nozione di “verità oggettiva” e quella correlata di “errore” si manifestano dunque soltanto nel contesto dell’interpretazione, vale a dire nel mondo linguistico-sociale che noi creiamo. Ne consegue che è solo sullo sfondo di norme inter-soggettive che emergono tanto l’oggettività quanto la soggettività: esse si manifestano, per così dire, simultaneamente (nel senso di non poter essere scisse con una cesura netta). Queste considerazioni ci fanno capire che il “modello alla Robinson Crusoe”, secondo il quale il mondo genera direttamente il pensiero concettuale nell’individuo, non è plausibile. E’ con Hegel che il ruolo essenziale del gruppo inteso come “fattore di mediazione” entra in scena, e che l’influenza degli schemi concettuali sull’individuo è percepita come un fattore tipicamente sociale.

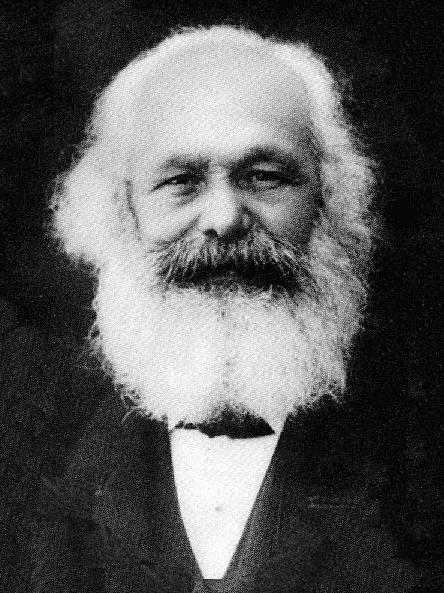

Featured image, Marx in 1882

di Michele Marsonet. Il linguaggio è un prodotto eminentemente sociale e tale è per l’appunto il suo ruolo. Ciò significa che, per parlare delle basi della comunicazione umana, dobbiamo innanzitutto rammentare che, per comunicare, c’è sempre bisogno dell’altro, o degli altri. Su questo tema risultano più che mai attuali le riflessioni del filosofo americano Donald Davidson (1917-2003), tuttora punto di riferimento nei campi dell’epistemologia, della filosofia della mente e della filosofia del linguaggio.

di Michele Marsonet. Il linguaggio è un prodotto eminentemente sociale e tale è per l’appunto il suo ruolo. Ciò significa che, per parlare delle basi della comunicazione umana, dobbiamo innanzitutto rammentare che, per comunicare, c’è sempre bisogno dell’altro, o degli altri. Su questo tema risultano più che mai attuali le riflessioni del filosofo americano Donald Davidson (1917-2003), tuttora punto di riferimento nei campi dell’epistemologia, della filosofia della mente e della filosofia del linguaggio.