Una d’arme, di lingua, d’altare,

di memorie, di sangue e di cor.

(A.Manzoni, Marzo 1821)

Quando si parla di Risorgimento si allude ad una rinascita. In effetti, il lungo processo che porta all’unificazione italiana è un tortuoso cammino di riscatto e di redenzione. Rispetto ai quattro secoli di dominazione straniera che l’hanno preceduto. Fin dalla fine del XV° secolo, l’Italia, divisa in stati regionali equivalenti e conflittuali, appare debole e vulnerabile agli occhi dei potenti stati nazionali europei e perciò appetibile, terra da conquistare e colonizzare. Con i suoi tesori di paesaggio, arte e cultura. Così subiamo la dominazione francese, spagnola e austriaca, che si dipana nei secoli col suo fardello di umiliazioni, angherie, soprusi.

F.Hayez La Meditazione (L’Italia nel 1848)

Fino a Napoleone, che unifica l’Italia nel nome di un Regno destinato a durare quanto le sue alterne fortune, sebbene proprio lui, l’imbronciato Corso, avesse ceduto Venezia agli Austriaci, facendo perdere alla Serenissima Repubblica l’indipendenza di cui godeva da undici secoli: offesa incancellabile per Ugo Foscolo, che farà dipendere proprio dall’onta del trattato di Campoformio, oltre che dalla delusione amorosa, la drammatica scelta del suicidio da parte della sua creatura letteraria –e alter ego- Jacopo Ortis.

Dopo la burrasca napoleonica, il Congresso di Vienna ridisegnerà i confini territoriali e politici d’Europa, riservando all’Italia una suddivisione in una diecina di stati, tutti più o meno legati a doppio filo all’Austria. Metternich spargerà sale sulle ferite, definendo il Belpaese una semplice espressione geografica.

Il regime poliziesco imposto dalla Restaurazione e dalla Santa Alleanza riesce per cinque anni a far tacere ogni dissenso. Poi, come i semi di grano che germogliano sotto la neve, fino a bucare il suolo gelato e miracolosamente uscire, così, timidamente spuntano in Italia le prime piantine del dissenso e della ricerca di maggiore libertà. Sono le società segrete: la Carboneria prima, la Giovine Italia poi.. I moti che organizzano falliscono tutti provocando la morte per fucilazione e impiccagione di molti patrioti; altri finiscono nelle famigerate carceri austriache o sono costretti all’esilio o alla fuga. Così accade a Silvio Pellico e Federico Confalonieri che trascorrono i migliori anni della loro vita nel carcere dello Spielberg; a Ciro Menotti che viene giustiziato; a Giuseppe Mazzini che ripara in Francia e Svizzera, a Giuseppe Garibaldi che attraversa l’Atlantico e combatte a fianco dei patrioti sudamericani. Poi ci saranno i trecento giovani e forti della tragica spedizione di Sapri, nel salernitano, guidata da Carlo Pisacane, trucidati da quei contadini che si erano illusi di far sollevare contro i Borboni.

Almeno due generazioni di italiani diventano carne da macello per gli ideali di libertà e indipendenza. Li nutre il Romanticismo imperante che sublima l’amor di patria e il sacrificio estremo come in Marzo 1821, nell’Adelchi o nel Conte di Carmagnola, tragedie che, pure ambientate in epoche anteriori, alludono chiaramente al presente. Nel Giuramento di Pontida di Giovanni Berchet il patto contro il Barbarossa diventa metafora di un’unità italiana capace di superare qualsiasi particolarismo. Echi patriottici suscitano naturalmente le Ultime lettere di Jacopo Ortis, i Sepolcri di Ugo Foscolo e la Francesca da Rimini di Silvio Pellico mentre, tra i romanzi storici, oltre ai Promessi Sposi, in cui la condanna della dominazione spagnola secentesca è letta come allusione implicita di quella austriaca di due secoli dopo, grande successo riscuotono Ettore Fieramosca e Niccolò de’ Lapi di Massimo d’Azeglio.

Anche il melodramma accende fuochi libertari: a infiammare gli animi sono soprattutto il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini e il celeberrimo Nabucco di Giuseppe Verdi, dove il lamento degli ebrei esuli a Babilonia, che piangono la patria perduta, diventa il pianto degli Italiani oppressi:

Va, pensiero, sull’ali dorate;

va, ti posa sui clivi, sui colli,

ove olezzano tepide e molli

l’aure dolci del suolo natal!

Del resto W V.E.R.D.I non è forse gridato pure come acronimo di W Vittorio Emanuele Re d’Italia?

Nella pittura, sono soprattutto i quadri di Francesco Hayez a riverberare amor di patria: in Pietro l’Eremita la crociata per liberare i luoghi santi dagli infedeli rimanda direttamente alla lotta per liberare il sacro suolo della patria dagli oppressori; nei Vespri siciliani, l’episodio della violenza alla donna dell’isola, da parte dei dominatori francesi, diventa emblema della terra madre violata; nel famoso Il bacio, l’appassionato saluto alla donna amata, al di là delle intenzioni dell’autore, assurge a simbolo dell’ addio del volontario che parte per la liberazione del suolo della patria tradita.

I giovani patrioti italiani sono dunque sostenuti da una cieca fiducia nella possibilità di forgiare un futuro diverso per loro e per chi verrà dopo. Mettono in conto la morte, fascinoso mito romantico, la bella morte per una giusta causa. Sono giovani, talvolta giovanissimi: l’età media è molto più bassa di oggi e il sogno pare a portata di mano. Il 1848 incendia l’Europa intera e spazza via il vecchio. Da noi, il 17 marzo (un altro 17 marzo!) Venezia insorge e, a furor di popolo, caccia gli Austriaci; il giorno successivo è la volta di Milano: tutti partecipano, nelle Cinque giornate, alla sollevazione della città, anche le donne, anche i ragazzini: si costruiscono barricate, si combatte con quel che capita. La guarnigione cittadina comandata da Radetzky è costretta a ritirarsi nelle fortezze del Quadrilatero. E’ un momento complesso ma di grande entusiasmo collettivo. A Torino, Carlo Alberto, il Re Tentenna, pensa sia giunto il momento di varcare il Ticino e portare guerra all’Austria: è la prima guerra d’Indipendenza. Dallo Stato della Chiesa, dal Granducato di Toscana, dal Regno delle Due Sicilie, la pressione della popolazione obbliga i rispettivi sovrani a mandare rinforzi al Re di Sardegna. Da Pisa partono gli studenti universitari che combatteranno a Curtatone e Montanara, con eroismo, dopo aver tagliato la punta del loro cappello, che è d’intralcio nelle operazioni belliche. Le prime battaglie vanno bene, poi l’inizio della fine: i rinforzi sono ritirati, Carlo Alberto perde a Custoza e definitivamente a Novara. Abdica a favore del figlio Vittorio Emanuele II. Il sacrificio della prima guerra d’Indipendenza italiana non porta alcun risultato.

Il movimento democratico ne riceve un duro contraccolpo. La Repubblica Romana, nel febbraio del ’49, proclama la fine del potere temporale del papa; vive soltanto qualche mese ma si regala un’Assemblea costituente eletta a suffragio universale, che scrive una Costituzione, rimasta in vigore un giorno, talmente avanzata per i tempi, da divenire molto dopo ispiratrice dell’attuale. Nella disperata difesa della Repubblica contro il corpo di spedizione francese inviato a sostegno dei papalini, cadono moltissimi volontari guidati da Garibaldi tra i quli il ventunenne Goffredo Mameli, per una infezione da ferita di baionetta a una gamba, e anche una giovane patriota, Colomba Antonietti.

Giuseppe e Anita tentano di raggiungere Venezia, che ancora resiste ma la fuga, a piedi e a cavallo, è un vero calvario per la giovane, incinta di cinque mesi, tanto che nelle valli di Comacchio si consuma la tragedia: Anita perde conoscenza. Pur braccati dai nemici, Garibaldi e il fido Leggero la caricano su una barca e poi, sopra un vecchio materasso, la trasportano nella fattoria del patriota Guiccioli, presso Ravenna, dove un medico, accorso al suo capezzale, non può che constatarne la morte. E’ il 4 agosto 1849, Anita ha ventotto anni.

L’ora della sconfitta è già suonata anche per Brescia, che si è ribellata nella speranza di un’imminente liberazione della Lombardia, per Firenze, ripresa dagli Austriaci, per la Sicilia, dove l’esercito borbonico dopo aspri combattimenti, riconquista l’isola, abbattendo il governo provvisorio che chiedeva la secessione dal Regno e la costituzione del 1812.

Ultima a cadere, stremata dalla fame e da un’epidemia di colera, dopo il lungo assedio austriaco, è Venezia. L’esperienza delle repubbliche democratiche si conclude dunque drammaticamente.

Ora è il momento dei moderati: Camillo Benso Conte di Cavour, finissimo diplomatico e politico, intuisce che il suo Regno di Sardegna non potrà mai vincere l’Impero austro-ungarico senza un aiuto esterno. E comincia a tessere la complessa tela diplomatica che lo porterà all’alleanza con Napoleone III, l’ambizioso sovrano francese, nipote del grande Corso. Per far parlare dell’Italia in un consesso europeo, il Ministro savoiardo qualche anno prima, nel 1855, aveva spedito in Crimea diciottomila bersaglieri del suo piccolo regno, un apporto straordinario, che aveva contribuito alla vittoria dell’inedita alleanza di Francia, Inghilterra e Turchia contro la Russia, da sempre interessata all’area mediterranea. Il frutto di tale incredibile sacrificio consiste per Cavour nel potersi sedere al tavolo dei vincitori e offrire alla riflessione di quei navigati uomini di stato la condizione pietosa in cui versa il nostro Paese. Napoleone III non si allea ovviamente per compassione, ma, come sempre nella grande storia, per tornaconto politico e territoriale. Cavour accetta di accollarsi l’onerosissimo costo delle spese militari e promette la cessione di Nizza (quanto si arrabbierà Garibaldi che vi era nato nel 1807!) e della Savoia. Gli accordi di Plombières prevedono la nascita di quattro stati: un Regno dell’Alta Italia, comprendente il Piemonte, il Lombardo-Veneto, i ducati di Parma e Modena e le Legazioni pontificie, sotto i Savoia; lo Stato Pontificio, con Roma e il Lazio, affidato al papa e alla protezione francese; un Regno dell’Italia centrale, composto da Toscana, Marche e Umbria ed infine il Regno delle Due Sicilie. In queste due ultime compagini statali, Napoleone conta di insediare sovrani a lui imparentati. In pratica, l’accordo prevede una pesante ipoteca francese sul territorio italiano.

Quanto basta perché l’imperatore d’oltralpe, fatto anche opportunamente abbagliare dalle mitiche grazie della Contessa di Castiglione, cugina di Camillo Benso, si decida ad intervenire a fianco dei Piemontesi contro l’Austria. Purché sia l’Impero di Francesco Giuseppe a dichiarare guerra al Regno di Sardegna. Questo è l’accordo. Come fare? Cavour non si perde d’animo: alla frontiera col Lombardo-Veneto stuzzica il nemico, sconfina con le esercitazioni, insomma spinge l’Austria a inviare un ultimatum al piccolo Piemonte, più noioso di un nugolo di zanzare in piena estate. L’ultimatum è naturalmente respinto ed è guerra. Centoventimila soldati francesi insieme a sessantamila piemontesi oltrepassano il Ticino e cominciano a scontrarsi con centosessantamila militari austriaci. Uno scarto di ventimila uomini non è un bruscolino e i risultati si vedono subito: Montebello, Palestro, Magenta sono i nomi di altrettante meritate vittorie per i Franco-Piemontesi. Francesco Giuseppe si allarma, interviene personalmente. Alla battaglia di Solferino e San Martino assistono tre teste coronate: l’Imperatore austriaco, quello francese e Vittorio Emanuele.

E’ un’autentica carneficina più cruenta della stessa Waterloo, che si protrae per quattordici ore, con un bilancio tragico di ottantamila morti. Un’ecatombe. Per non parlare dello strazio dei feriti e degli agonizzanti abbandonati a se stessi.

Lo svizzero Henry Dunant, testimone della battaglia, rimane sconvolto dallo scenario di morte e di sofferenza e dall’inefficienza dei soccorsi: si attiva allora personalmente, fa portare i feriti nel duomo di Castiglione delle Stiviere, senza badare alla divisa che indossano e là, aiutato dalla popolazione, offre assistenza al motto di Tutti fratelli.

Qualche tempo dopo racconterà la tragica esperienza nel libro Un souvenir de Solforino e fonderà la Croce Rossa Internazionale, che gli varrà il Premio Nobel per la pace nel 1901.

Di fronte alle cifre spaventose della guerra, Napoleone III arretra: l’opinione pubblica francese gli è sempre più ostile e teme un appoggio della Prussia al nemico: il 12 luglio, tenendo all’oscuro l’alleato della sua decisione, a Villafranca, firma l’armistizio con l’Austria, rinunciando a Nizza e Savoia. Per Cavour è un colpo durissimo: il risultato di tante battaglie, di tanto sangue sparso, è soltanto la Lombardia. Il suo furore è alle stelle e si dimette. Per i patrioti italiani la delusione è immensa. Ma in quella situazione di stallo, variabili storiche imprevedibili depongono inaspettatamente a favore del progetto unitario: in Toscana, a Parma, a Modena e nelle Legazioni pontificie, dove i regnanti, dopo la battaglia di Magenta, avevano lasciato in fretta e in furia trono e paese, nel marzo del 1860, col consenso inglese e francese, si svolgono i plebisciti: il 97% della popolazione vota a favore dell’annessione al Regno di Sardegna, che ora si estende dunque all’Italia centrale. In cambio del consenso Napoleone III ottiene Nizza e Savoia.

Intanto, sul trono delle Due Sicilie, in seguito alla morte del padre, è salito l’appena ventenne Francesco II, detto Franceschiello, sia per la giovane età che per la scarsa attitudine al governo: altri sono i suoi sogni e i suoi interessi. E’ proprio tale inettitudine ad accendere le speranze dei democratici verso un’estensione dell’unità alle regioni meridionali. Una prospettiva assolutamente impensabile soltanto un anno prima.

In Sicilia, due mazziniani, Francesco Crispi e Rosolino Pilo, giudicano maturi i tempi per una spedizione antiborbonica. Le speranze si appuntano su Garibaldi, che ha dato il suo contributo alla recente guerra d’Indipendenza guidando i Cacciatori delle Alpi; ma il generale esita: ancora bruciante è il ricordo della tragica spedizione di Sapri con il massacro di trecento patrioti. Poi si decide: il 5 maggio, da Quarto, vicino Genova, si imbarcano sul Piemonte e Lombardo, requisiti alla società di navigazione Rubattino un migliaio di volontari. Provengono dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Toscana, dalla Sicilia e dalla Liguria. Sono intellettuali, professionisti, artigiani e operai.

Nell’isola li aspettano con entusiasmo: le fila garibaldine si ingrossano ed è possibile la vittoria di Calatafimi e la conquista di Palermo. Pare incredibile: uno stato di sette milioni di abitanti con un esercito ben organizzato, anche se probabilmente poco motivato, si lascia conquistare da truppe di straccioni. Garibaldi è un mito, suscita speranze e attese che egli stesso imprudentemente alimenta, assumendo la dittatura della Sicilia “in nome di Vittorio Emanuele II Re d’Italia”. Seguono sgravi fiscali e assegnazione di terre ai combattenti per guadagnarsi il consenso della popolazione. Ma il decreto d’arruolamento nell’esercito garibaldino non ottiene grandi risultati. Garibaldi non risolve, né forse può, il secolare conflitto che oppone contadini e proprietari terrieri. Le ribellioni che in suo nome s’accendono contro i notabili, con assalti ai municipi e ai palazzi, sono represse nel sangue. Né lui né Crispi si vogliono alienare le simpatie dei moderati e dei proprietari e riportano con durezza l’ordine nell’isola. Tristemente famosa resta la repressione della rivolta popolare a Bronte, nel catanese, ad opera del generale garibaldino Nino Bixio.

Ne parlerà Giovanni Verga nella sua novella Libertà.

Sbarcate in Calabria in agosto, le camicie rosse proseguono la conquista del regno; l’ultima debole resistenza borbonica è sul Volturno.

A Teano, il 26 ottobre 1860, Garibaldi, mazziniano e repubblicano, saluta Vittorio Emanuele II Re d’Italia: celeberrimo il dipinto che li rappresenta, uno di fronte all’altro in sella ai loro cavalli, scuro quello del generale, bianco l’altro. Chissà che sospiro di sollievo avrà tirato il Piemontese a questo saluto: il diavolo rosso gli offre l’ex Regno delle Due Sicilie su un piatto d’argento!

Intanto l’Umbria e le Marche sono già passate al regno d’Italia durante la discesa verso sud del sovrano, che ha sconfitto a Castelfidardo le truppe pontificie. Il puzzle italiano è a buon punto: manca ancora il Veneto, che passerà all’Italia solo con la Terza guerra d’Indipendenza, nel 1866; Roma, che dovrà aspettare il 20 settembre 1870; il Trentino e il Friuli che saranno italiane nel 1918.

Ma il 17 marzo 1861, a Torino, si insedia il parlamento nazionale e Vittorio Emanuele II è proclamato ufficialmente Re d’Italia.

“L’Italia è fatta, bisogna fare gli Italiani”! esclama nel suo discorso.

Ma questa è un’altra storia.

MGC

***

Donne e Risorgimento

di Silvana Sonno

Negli anni tormentati del nostro Risorgimento molte sono le figure di donne che hanno lavorato al raggiungimento dell’indipendenza italiana, al fianco di ben più noti illustri personaggi della nostra storia. L’oscurità e il silenzio che sono calati su tante donne che hanno messo la propria vita a disposizione della lotta risorgimentale rappresentano uno di quei buchi neri che continuano a inghiottire le presenze femminili della nostra cultura, passata e contemporanea.

La stessa corrente dicitura “padri della patria” attribuita ai personaggi che “hanno fatto” l’Italia, a partire dalle vicende risorgimentali fino alla resistenza antifascista e alla nascita della Costituzione Repubblicana, esclude in via di proprietà grammaticale e semantica le donne, che pure sono state numerose e importanti in tutto il corso degli avvenimenti che hanno reso possibili i migliori anni- i meno bui, quanto meno – della nostra storia nazionale.

È giunto il momento di restituire visibilità almeno ad alcune di queste – necessariamente poche e scelte in modo del tutto arbitrario dentro il numero alto e significativo che le contiene – in vista delle celebrazioni dei 150 anni dalla proclamazione dell’Unità d’Italia.

In questa rubrica intendo delineare alcuni sommari “profili”, presentati in ordine alfabetico, proprio per non stabilire graduatorie di importanza e non cadere nella trappola del “dentro o fuori”, del “più e meno”, che è la tentazione ricorrente di chi non sa vedere i soggetti nelle proprie specifiche individualità, fatte di corpi ed emozioni, prima che di idee, ma per riconoscerli ha bisogno di una tassonomia predefinita, fatta di categorie sociali, storiche, antropologiche, politiche, che riducono la meraviglia della scoperta e la possibilità di una narrazione liberata da pregiudizi e stereotipi.

Colomba Antonietti

Giuseppe Garibaldi nelle sue Memorie così racconta la morte di Colomba Antonietti caduta durante la difesa di Roma dove la Repubblica Romana, il 26 aprile 1849, aveva dichiarato la resistenza a oltranza contro i francesi del generale Oudinot. Della brigata agli ordini di Garibaldi facevano parte, fra gli altri, quattrocento studenti universitari, trecento doganieri, trecento emigrati, fino a formare un tutto di duemilacinquecento uomini, tra i quali c’erano (nonostante l’apparente contraddizione del genere grammaticale) molte donne, che la numerazione ufficiale non rileva.

“La palla di cannone era andata a battere contro il muro e ricacciata indietro aveva spezzato le reni di un giovane soldato. Il giovane soldato posto nella barella aveva incrociato le mani, alzato gli occhi al cielo e reso l’ultimo respiro. Stavano per recarlo all’ambulanza quando un ufficiale si era gettato sul cadavere e l’aveva coperto di baci. Quell’ufficiale era Porzi. Il giovane soldato era Colomba Antonietti, sua moglie, che lo aveva seguito a Velletri e combattuto al suo fianco.”

Nata a Bastia in provincia di Perugia nell’ottobre del 1826, Colomba visse gli anni della sua “prima” giovinezza a Foligno, insieme alla sua numerosa famiglia occupata presso il forno municipale nella panificazione e nella produzione dolciaria. Accanto al forno era stanziato il Corpo di Guardia della guarnigione pontificia (all’epoca l’Umbria apparteneva allo Stato Pontificio), dove prestava servizio il cadetto conte Luigi Porzi di Imola. I due giovani ebbero così modo di incontrarsi e innamorarsi. Lei appena diciottenne (alta, snella, occhi e capelli nerissimi, ce la descrivono le cronache), lui di poco più grande, dovettero affrontare le resistenze di entrambe le famiglie che, per motivi al tempo stesso simili e opposti, non vedevano di buon occhio la relazione tra due giovani di classi sociali così distanti.

I due però non si diedero per vinti e riuscirono a sposarsi con un matrimonio che doveva rimanere segreto. Per questo Porzi non aveva chiesto l’autorizzazione a contrarlo alle superiori autorità militari, come da regolamento, sperando che la notizia non trapelasse, ma invece venne presto arrestato e recluso a Roma in Castel Sant’Angelo, a scontare un periodo di carcere. Fortunatamente ai due sposi non fu impedito di vedersi, anzi fu loro concesso di stare insieme dall’alba al tramonto e questo rese meno dura la punizione. La prigionia sviluppò nel giovane ufficiale e in Colomba l’odio per l’oppressione e sentimenti che li avvicinarono poco alla volta alla causa dell’indipendenza nazionale, di cui danno testimonianza le lettere scritte dalla giovane alla famiglia. Allo scoppio della prima guerra d’indipendenza, Porzi corse volontario al Nord con le truppe guidate dal generale Durando, e la moglie, tagliati i bellissimi capelli neri, si vestì da soldato per combattere in Lombardia e in Veneto a fianco del marito. Per gli esiti infausti della guerra nel 1849 la Legione Lombarda in cui militavano il tenente Porzi e Colomba Antonietti, dopo l’armistizio Salasco, divenne una formazione regolare dell’esercito Sardo-Piemontese, assumendo la numerazione di VI battaglione Bersaglieri che fu lasciato partire alla volta di Roma, dalla Liguria dove si trovava, al comando di Luciano Manara, per contribuire alla sua difesa. Il 19 di maggio Luigi e la sua Colomba parteciparono con Garibaldi alla battaglia di Velletri, per fermare l’esercito borbonico guidato da Ferdinando II.

Nell’Assedio di Roma Francesco Domenico Guerrazzi rievoca quest’evento, con parole che ci restituiscono tutta intera la breve vita di Colomba che seppe scegliere in libertà, sia per la sua vita personale che per i destini d’Italia:

Aperte le brecce ferve l’opera per metterci riparo; un vero turbine di ferro e di fuoco mulinava su l’area avversa alle brecce francesi, ed una moltitudine di cannonate la solcava per seminarvi pur troppo la morte; tu vedevi i Romani brulicare come formiche portando sacca, sassi, e trainando carretti di terra, né i romani soli, bensì ancora le Romane, e fra queste Colomba Antonietti, che non potendo lasciare solo il marito esposto al pericolo volle ad ogni costo parteciparlo ed in cotesta vita ella aveva durato due anni, che lo sposo suo accompagnò in tutte le guerre d’Italia, e a Velletri fu vista, precorrendo, incorare i soldati: in quel giorno la supplicarono di là si rimovesse, ed ella sorridendo, “Ma se ci lascio il marito morirei di affanno”.

Poi, il 13 giugno, alla disperata difesa del quartiere Porta S. Pancrazio di Roma, dove i francesi avevano aperto una breccia, avvenne ciò che Garibaldi ci racconta. Colomba morì compianta nei giornali dell’epoca e dalle parole di storici e politici, ma la manifestazione più alta l’ebbe dal popolo romano, che accompagnò il feretro coprendolo di rose bianche e seguendolo lungo le vie di Roma fino alla cappella di Santa Cecilia dell’Accademia Musicale, dove la salma fu tumulata. Il suo nome risulta accanto a quello del marito scolpito in molte lapidi che ricordano i caduti delle guerre risorgimentali e naturalmente due epigrafi la ricordano a Bastia e Foligno.

Nel suo libro Donne e Risorgimento Italiano, Renata Pescanti Botti segnala che sulla lapide collocata nel prospetto principale del Senato in Roma il nome di Colomba Antonietti compare nella seguente versione: Pozzi-Antonelli Colombo. Errata e al maschile.

(Graphomania novembre 2010)

***

Giuditta Bellerio

“Sorridimi sempre! È il solo sorriso che mi venga dalla vita”.

Così Giuseppe Mazzini si rivolge a Giuditta Bellerio (Milano 1804 – Torino 1871), in una delle lettere più intime del loro lungo epistolario, e con queste parole le offre, come un innamorato “qualsiasi”, il tributo di un amore pienamente accolto e condiviso. E qualche anno dopo, ancora le scrive:

“è impossibile che io faccia un romanzo su di te. V’è troppa storia per me nell’amore che ti ho portato e in tutto quanto ho sentito per te”.

Ma della tanta “troppa storia” che Mazzini riconosce alla intensa relazione che lo ha legato a Giuditta, oggi resta soprattutto l’aurea d’un amore romantico che, se da una parte “scalda” la figura del patriota Mazzini, altrimenti interamente dedito alla causa risorgimentale, dall’altra vela e riconduce lei al ruolo di donna amata da un “grand’uomo” e per questo illuminata di una luce non propria. Ma Giuditta Bellerio non può in nessun modo essere ridotta a una figura di contorno dell’epopea mazziniana; l’affascinante, colta e bellissima – stando alle cronache – figlia del barone Andrea Bellerio, è una delle protagoniste dei momenti più accesi della storia dell’indipendenza italiana, avendone attraversato le fasi più significative insieme a personaggi che trovano sicuro rilievo nei libri di storia: Mazzini, appunto, e Maria Drago, sua madre, ma anche Ciro e Celeste Menotti, Jacopo Ruffini, Giulia e Gustavo Modena, Luigi Amedeo Melegari, Anna, Attilio e Emilio Bandiera, Francesco Crispi, Lajos Kossuth, il protagonista del ‘48 ungherese, Gino Capponi e i molti patrioti mazziniani con cui venne a contatto, a partire dal gruppo di giovani carbonari che frequentò a Reggio Emilia, dove aveva sposato, appena sedicenne, uno di essi: Giovanni Sidoli, con il quale condivise da subito la lotta per l’indipendenza e la libertà dell’Italia.

Il naufragio dei moti costituzionali del 1821, la condanna a morte di Giovanni da parte del Duca di Modena, costrinsero la coppia a fuggire, con una bimba in fasce (Maria), in Svizzera e successivamente in Francia, a Montpellier, dove Giovanni morì, per una grave malattia ai polmoni, nel 1828. Durante l’esilio, i coniugi misero al mondo altri tre figli: Elvira, Corinna e Achille. Alla morte del padre, le tre figlie e il figlio furono tolti a Giuditta dal suocero che, fedele a Francesco IV, rifiutò di far allevare la sua discendenza da una “ribelle” all’autorità legittima. Nonostante i periodici tentativi, la madre non riuscì a rivederli per otto lunghi anni. Da quel momento la vita di Giuditta fu scandita da altre fughe e da nuove cospirazioni, dopo il fallimento dei moti di Reggio Emilia, a cui partecipò in prima linea nella sollevazione del febbraio 1831: fu lei a consegnare alla neo costituita “Guardia Civica” la bandiera tricolore, poi esposta sul palazzo del municipio e oggi conservata al cittadino Museo del Tricolore.

Dopo il fallimento dell’insurrezione, per sfuggire alla repressione austriaca prese nuovamente la via dell’esilio: prima a Lugano e poi a Marsiglia dove, nella sua casa, al n. 57 di rue de Féréol, ospitò molti esuli italiani e, tra questi, Giuseppe Mazzini, con cui iniziò una storia d’amore appassionata e travagliata, e – accanto a questa – una intensa collaborazione politica. Insieme, nel 1832, fondarono il giornale politico La Giovine Italia, di cui Giuditta assunse il ruolo di responsabile e amministratrice. Saputo dell’imminente arresto di Mazzini, a quel tempo gravemente malato, da parte delle autorità francesi, lo seguì nell’esilio di Ginevra per aiutarlo nel lavoro politico e curarlo, e restò al suo fianco finché Mazzini si trasferì a Londra. Anche dopo aver concluso la loro relazione sentimentale, Mazzini e Bellerio restarono lungamente in contatto epistolare, mentre Giuditta trascorreva la sua vita in un continuo peregrinare per gli Stati d’Italia e d’Europa, nella ricerca del/le figlio/e e nelle partecipazioni ai vari moti rivoluzionari e cospirazioni – a Livorno, Firenze, Roma, Modena, Bologna, Milano –, dove incontrò segretamente e ospitò nei suoi salotti i profughi e i patrioti in fermento di tutta Italia, ma non esitò a accorrere per assistere e curare i feriti nei momenti più tragici e cruenti delle insurrezioni. Spiata, perseguitata, incarcerata dalla polizia borbonica e austriaca, come pericolosa emissaria della Giovine Italia, e in sospetto di non essere una buona cristiana – si legge nei verbali conservati della polizia segreta che “non osserva i precetti della chiesa e durante i giorni di quaresima mangia carne”, Giuditta concluse la sua esistenza a Torino, dove si trasferì dal ducato di Parma, definitivamente, nel 1852, dopo essere riparata in Svizzera, a seguito della repressione scatenata tre anni prima da Carlo III – succeduto ai governi più tolleranti del padre Carlo II e di Maria Luisa –, che le costò un mese di prigione a Modena e il trasferimento coatto a Milano, nel carcere di Santa Margherita.

A Torino, nel 1853, poté riabbracciare per l’ultima volta Giuseppe Mazzini, che vi era giunto clandestinamente, dato che su di lui pendeva una condanna a morte, firmata dalle autorità dello Stato sabaudo. Quando, nel 1861, venne proclamata l’unità d’Italia, Giuditta si recò a Reggio Emilia, dove fu accolta da manifestazioni di stima e riconoscenza dalla popolazione e – finalmente in piena libertà – poté ritrovare tante/i compagne/i di speranze e lotte.

Nel 1868 Giuditta Bellerio si ammalò gravemente di tubercolosi e, il 28 marzo 1871, si spense, stroncata da una polmonite, dopo aver rifiutati i sacramenti religiosi, coerentemente con la sua dichiarazione di “credere liberamente nel Dio degli esuli e dei vinti, non in quello imposto dalla Chiesa”. Torino la ricorda con una targa posta al numero 20 della via che l’ospitò – oggi via Mazzini – e con l’intitolazione di una strada tra via Passo Buole e corso Traiano.

È da precisare che via Bellerio a Milano, più nota perché spesso ricordata in quanto sede “storica” della Lega Nord, si riferisce a Carlo Bellerio, fratello di Giuditta, anch’esso patriota, morto – ironia del destino e dei riflussi della Storia – in nome dell’Italia unita.

La vita di Giuditta Bellerio Sidoli, contraddistinta dall’impegno patriottico, dal coraggio di sfidare le convenzioni sociali – il suo legame “irregolare” con Giuseppe Mazzini fu largamente osteggiato anche negli ambienti risorgimentali –, dalla volontà di conciliare vita politica, sentimenti e doveri familiari, è testimone esemplare di un problema antico, ma quantomai attuale: la fatica, le contraddizioni, gli ostacoli che una donna deve affrontare, per mediare le diverse sfere della propria esistenza, senza rinunciare alla sua intima libertà, senza tirarsi indietro davanti alle emergenze della Storia, ma accettando di “gettare la propria vita sulla bilancia del destino, quando è necessario”, come ebbe a dire (e a fare) un’altra grande donna, in anni di poco successivi: Rosa Luxemburg, che al suo impegno sacrificò la vita.Giuditta invece ebbe la soddisfazione di vedere le sue idee coltivate anche dai figli con cui in ultimo si era riunita (le ragazze come protettrici dei cospiratori, mentre l’unico maschio Achille partecipò agli ultimi moti mazziniani e alla difesa della Repubblica Romana), di poter mantenere contatti e legami profondi sia con gli uomini che aveva amato, sia con le persone che aveva incontrato nel corso della sua intensa esistenza, e di assistere serenamente al compimento dell’unità nazionale, sia pure su presupposti diversi dalle sue intenzioni e dal suo impegno libertario e repubblicano.

(Ghraphomnia febbraio 2011)

***

Giulia Calame

Piccola Italia, non avevi corone turrite

né matronali gramaglie.

Eri una ragazza scalza,

coi capelli sul viso

e piangevi

e sparavi.

Questi versi di Elena Bono ben si addicono a evocare le figure di tante giovani donne che generosamente accorsero al richiamo di un’idea di patria, in cui desideravano avere un ruolo e vedere accolti i propri bisogni di emancipazione e protagonismo; bisogni diversi, partendo esse da posizioni lontane, quanto a situazione economica, sociale e culturale, ma simili, per l’aver condiviso un momento storico di grande fermento e vitalità intellettuale. Le languide signore morbidamente sdraiate sui sofà dei salotti ottocenteschi che la pittura, ma anche il cinema e la letteratura ci hanno insegnato a riconoscere, non esauriscono – anzi a volte avviliscono – il panorama femminile che si agitava in quella lontana stagione, in cui si gettarono le basi del movimento per l’emancipazione e la liberazione delle donne italiane, che non si è fermato fino a oggi.

Giulia Calame (1818-1869), che sceglie di entrare nella storia del nostro Risorgimento giovanissima, e affronta ogni difficoltà e pericolo con abnegazione ed entusiasmo, è una delle molte “ragazze” di cui restano pochissime informazioni e per alcune, forse, nessuna.

Giulia Calame, di origine ginevrina, è una giovane collegiale sedicenne quando incontra Gustavo Modena, celebre attore veneto e fervente mazziniano, profugo in Svizzera dopo il fallimento dei moti risorgimentali del 1830/31. La famiglia l’ha destinata a sposare un ricco possidente svizzero, sessantenne, col quale il padre di Giulia intendeva stringere importanti rapporti commerciali. Le donne – come si sa – erano ancora – spesso – merce di scambio nelle famiglie della borghesia e dell’aristocrazia ottocentesche, che finalizzavano l’istruzione femminile a formare “buone” spose e madri a sostegno di una società patriarcale, che non riconosceva loro diritti né politici né civili, anche all’interno di situazioni di agiatezza e privilegio sociale. Giulia Calame però, pur giovanissima e nonostante la rigida educazione ricevuta in un collegio di suore, ha le idee chiare: non ubbidirà al padre, non accetterà di diventare una pedina delle sue ambizioni, ma seguirà il “proprio” vento che la porterà a diventare una dei personaggi più significativi del Risorgimento italiano. Strumento di questo destino l’attore Modena, che si innamorerà di lei – ricambiato – e la sposerà appena Giulia avrà compiuto i diciotto anni, nel 1836, per condurla a condividere la sua vita d’esule – ben lontana dagli agi a cui era stata abituata – in cui la giovane mise alla prova le proprie risorse, mostrando fin da subito capacità di sacrificio, lavoro e fatica. Quando, due anni dopo, per un’ordinanza del governo elvetico il marito fu costretto a lasciare la Svizzera, i due sposi si diressero a piedi verso la Francia, attraverso i valichi alpini, dove Giulia si rivelò il vero sostegno della coppia, soccorrendo Gustavo ammalato, vendendo ciò che le restava dei propri oggetti, svolgendo lavori di servizio presso ogni tipo di persone. Tra queste, un fortunato incontro si rivelò un nostromo, per il quale Giulia rammendava la biancheria, conosciuto a Zeebrugge – una località portuale delle Fiandre, dove si erano sistemati in attesa di potersi imbarcare per l’Inghilterra –, che propose ai due di traghettarli gratuitamente.

A Londra, dove si riunirono a Giuseppe Mazzini e ad altri patrioti italiani esiliati, si fermarono diverso tempo; poi, quando la situazione politica si fece più favorevole, Giulia e Gustavo decisero di rientrare in Italia, dove l’attore poté riprendere con successo l’attività teatrale in molte città. Ma nella primavera del 1848, quando scoppiarono i moti insurrezionali a Venezia, città d’origine di Gustavo, la coppia si unì agli insorti, combattendo sulle barricate, dove una pallottola ferì Giulia alla spalla. Dopo una breve prigionia Gustavo, espulso dal restaurato Regno lombardo-veneto, riprese la sua carriera teatrale a Torino, ma nel 1849 Mazzini e la Repubblica Romana li chiamarono a nuove prove. Qui Giulia si unì ad altre donne che hanno lasciato una traccia luminosissima nella nostra storia, dedicando anima e corpo ad assistere e curare i feriti in uno degli ospedali militari, che Cristina di Belgiojoso aveva finanziato e organizzato, insieme a Enrichetta di Lorenzo Pisacane e a Giulia Bovio Paulucci.

L’iniziativa della principessa Belgiojoso è rivoluzionaria: nel maggio 1849 crea l’assistenza infermieristica femminile laica, cioè le infermiere, prima che Florence Nigthingale organizzi un “corpo” simile, durante la guerra di Crimea. Le infermiere volontarie che rispondono all’appello lanciato alle donne romane, in primis, ma anche di tutta Italia, sono numerosissime e “solo” trecento verranno scelte. La selezione è infatti durissima, ma libera da pregiudizi sociali e morali. Insieme a ragazze della nobiltà e della borghesia, molte popolane e anche prostitute si adopereranno al capezzale dei feriti, dando la possibilità ai polemisti reazionari di attaccare l’operato di queste giovani, che Cristina, forte del suo prestigio, difende strenuamente anche sui giornali. Giulia, nominata responsabile dell’ospedale di Santo Spirito, accanto a queste donne maturò sempre di più le sue scelte di vita e quando, alla caduta della Repubblica Romana, le verrà chiesto di allontanarsi dalla città, se non voleva essere arrestata, si rifiutò di lasciare il “suo” ospedale, opponendo un fermo rifiuto agli ordini del generale francese Lamoricière, che alla fine le concesse di rimanere ancora accanto ai feriti che stava soccorrendo. Solo quando l’ospedale fu sgomberato Giulia raggiunse il marito a Torino e rimase al suo fianco – aiutandolo nell’allestimento delle sue rappresentazioni, nella scelta del repertorio e nello studio delle parti – fino al momento della sua morte, avvenuta nel 1861, anno della formazione del Regno d’Italia.

Giulia sopravvisse al marito per otto anni in cui si dedicò a mettere ordine tra i suoi scritti, sia quelli dedicati al teatro, sia all’epistolario e ad altri testi di importanza storiografica. Morì nel 1869, all’età di cinquantuno anni.

(Graphomania dicembre 2010)

***

Anita Garibaldi. Dieci anni d’amore e guerra

di Augusto Benemeglio

1. La più perfetta delle creature

C’era stato il polverone, il grido e la caduta, la liberazione, la conquista, poi Anita dalla pelle cupa, una creola dotata di vera dignità spagnola, che aveva antenati indiani e portoghesi.

C’era stato il vento teso che si fa tempesta, il naufragio, la morte dei fratelli italiani, la luce fresca che segue sempre una tempesta, infine lo strazio dei ricordi, la solitudine, la disperazione… poi Anita, con il suo volto velato che si posava sull’oceano e andava alla deriva nel pizzo del suo strascico nuziale. Anita: una donna forte, coraggiosa, un’amazzone, ma anche una vera compagna, che gli avrebbe dato quattro figli e l’avrebbe amato come nessun’altra, per tutto il corso della sua breve vita, come lui aveva desiderato.

“Avevo bisogno d’una donna che mi amasse subito!… sì, una donna!, e trovai Anita, la più perfetta delle creature… Da quel giorno non ho desiderato più niente. Il mio viso , come il viso del sole, era sfiorato dal suo sguardo, che era come una pioggia leggera, calma, sul mare”

2.Era agile come una gazzella scura

Le pietre sono il tempo, e Anita ora è pietra, alabastro risorgimentale. Le sue spoglie sono là, racchiuse nel marmo del suo mausoleo, a Roma, sul colle del Gianicolo, nel suo monumento a cavallo, con il figlio in braccio e la pistola in pugno, icona della pura amazzone, con i capelli lunghi e nerissimi raccolti nella crocchia, e il vento del sud sopra di lei , due secoli di vento, che si avvolge su se stesso e si sotterra nel giorno della pietra, come il villaggio sperduto in cui era nata, Morrinhas, nel Brasile meridionale, il 30 agosto del 1821, un villaggio di farrapos, straccioni, della provincia di Santa Caterina. Garibaldi l’aveva sognata nelle foreste del Rio Grande, tra raffiche turchesi di pappagalli in fuga, alberi ribollenti di corvi, e le raccoglitrice di manghi. La vide bella e quieta, colla blusa rossa e un fiume di capelli neri, tra gli alti girasoli. Era una pausa della luce, un sorso di acqua di fonte, e i suoi seni ampi e sodi maturavano sotto i suoi occhi. Il corsaro la vide forte e ambrata, agile come una gazzella scura, leggera come una brezza marina, fiammeggiante nella veemenza di un tramonto tropicale. “Tutte le donne riograndesi sono belle di forme, e generose nel donarsi, ma Anita era il mio ideale, il mio sogno pensiero che si fa donna, il mondo vero, la mia vita , e la mia morte.”.

3. Devi essere mia

Poi la rivide, nella realtà, questa figura sognata, vagheggiata e fu a Laguna, il piccolo porto di Santa Caterina, diventato repubblica indipendente con il nome di “Giuliana” (perché si era in luglio), imbandierato delle nuove insegne verde bianco e giallo oro; la rivide sul molo, con il cannocchiale, dalla sua nave in rada, ed era lei, in tutto, nell’alta statura, nella fierezza, nel seno prepotente, nel passo sicuro. Scese a terra, e la incontrò nella casa dove viveva. Era il 27 luglio 1839 e le cose intorno a loro ardevano. Andarono entrambi in estasi.

“Restammo entrambi a guardarci reciprocamente come due persone che non si vedono la prima volta, e che cercano nei lineamenti l’una dell’altra qualche cosa che agevoli una reminescenza, che appartenga al sogno”.

Tu devi essere mia, le dice in italiano. E poi , in portoghese, le chiede qual è il suo nome. Aninhas , dice la ragazza. Nel mio paese si dice Anita. Per me sarai per sempre Anita. Io vivo sull’acqua, solo. Senza moglie e senza figli. Ho circumnavigato ogni mare, ogni possibilità umana, per arrivare a te, Anita, e finalmente ti ho trovata. Staremo sempre insieme.

4. Non gli disse che era sposata

E Ana Maria Ribeiro Da Silva, detta Aninhas, mezza portoghese e mezza indiana, rispose: sì, sarò tua, e ci faremo una piccola casa sull’ acqua grigia del porto , con le finestre sempre spalancate al sole , e anche alla pioggia e al vento. E se vuoi metteremo anche la bella bandiera della repubblica verde bianco e giallo oro, che mi ha donato mio zio Antonio, quando è entrato a Laguna, anche lui rivoluzionario, come te, Josè (Anita sapeva benissimo chi era lui, l’aveva visto in chiesa, tra i comandanti, e gli era parso meraviglioso, con la barba bionda e gli occhi azzurri). Ma non gli disse che era da quattro anni sposata con un calzolaio, Manoel Duarte Aguiar, Manoel dei cani, come lo chiamavano a Laguna, perché era contornato dai cani, a cui la madre, Maria Antonia de Jesus, vedova con tre figlie a carico, l’aveva promessa e data, a soli quattordici anni d’età, affinché la ragazza potesse sfamarsi. Aninhas non voleva mentire allo straniero, al bel corsaro dai capelli biondi come il sole, da cui era fortemente attratta ( “Io dico Josè Garibaudi , ed è un nome che mi fa sognare una vita in paesi misteriosi, bellissimi, lontani . Viene da un paese chiamato Italia, l’hai mai sentito nominare ?“ chiede alla sorella). Anita non disse che era sposata perché si sentiva una donna libera, e non tanto perché il suo matrimonio era stato uno sfacelo, e il marito, arruolatosi con gli imperialisti di don Pedro II, all’arrivo dei farrapos, i rivoluzionari a cui apparteneva Garibaldi, se ne era scappato da Laguna senza più dare notizie di sé ( poteva già essere morto, come ipotizza qualche biografo), ma perché Manoel dei cani si era rivelato fin dall’inizio un vero e proprio “omme ‘e merda”, per dirla alla napoletana. La maltrattava e la teneva segregata in casa, era costantemente ubriaco, e quando era sobrio era un vero pusillanime, sempre dalla parte del più forte, meschino, vile e codardo. Insomma non degno di lei, non dico del suo amore, – che non c’era mai stato – ma della sua stima e del suo rispetto. E questo per una sorta di codice d’onore non scritto delle donne sudamericane do quel tempo, che erano forti e coraggiose, e spesso si dovevano difendere da sole dalla brutalità degli uomini e dalla natura esuberante, ma allo stesso tempo erano donne capaci di estrema fedeltà e dedizione, pronte a qualsiasi sacrificio e alla totale sottomissione ai loro uomini, che seguivano anche nelle imprese guerresche, purchè questi si dimostrassero uomini veri, con le palle, dotati di coraggio, cuore, lealtà, con vivo senso della libertà, dell’ amicizia, spirito di sacrificio e solidarietà umana, valori che valevano più di qualsiasi legge scritta, e che Anita aveva trovato nel suo Josè. Una come lei, fiera e selvaggia come una cavalla di purissima razza, non si sarebbe mai adattata a vivere con un uomo che non amava e stimava, anche se le carte dicevano che era il marito. A dirla tutta, c’è chi, come Silvia Alberti de Mazzeri, una delle sue tante biografe , sostiene che il matrimonio tra Anita e Duarte non fu neppure consumato, ma forse questo è eccessivo. Quel che è certo e che tra i due l’amore non c’era mai stato, e che quando venne Josè Garibaudi, come lo pronunciava lei, la diciottenne Anita non esitò a lasciare tutto e tutti, familiari e amici, casa e patria, e a seguirlo dovunque, come un’ombra, stargli accanto per tutta la sua breve vita, dieci anni intensi, pieni di avvenimenti , di speranze, di promesse, ma anche anni di durissime privazioni, fortemente drammatici, che solo una donna come lei avrebbe potuto sopportare.

5. I miei occhi ti scoprono nuda.

Anita era alta, scura di pelle, robusta, dal corpo muscoloso e il petto sviluppato, viso ovale un po’ lentigginoso, capelli nerissimi, lunghi fino alla vita e sciolti, fiera e brusca nei movimenti, tanto risoluta nelle azioni di guerra da stupire lo stesso Garibaldi. Aveva gli occhi a mandorla, immensi, che gettavano una luce che poteva essere fiamma di sdegno (a soli quattordici anni aveva spiaccicato il sigaro sul viso di un carrettiere dallo sguardo troppo insistente e molesto), o torrenti languidi di una calda pioggia di sguardi, come lo furono per il suo Josè, a cui, (“a prima vista si riconosceva l’amazzone in lei”, dirà Gustav Hoffstetter, uno dei tanti ufficiali stranieri di Garibaldi), probabilmente insegnò a cavalcare (o quantomeno a perfezionare la sua tecnica), in quei primi giorni di intenso innamoramento. Cavalcavano insieme sulla spiaggia , dove rimanevano per ore e ore, spesso ci dormivano pure e ci facevano l’amore, sulla sabbia. Anita vi era abituata, fin da ragazzina, quando scappava di casa e restava via , col suo cavallo, per giorni e giorni ,e alla sera dormiva su quella stessa spiaggia.

“ Anita , splendida amazzone, i miei occhi ti scoprono nuda e ti ricoprono di una calda pioggia d’amore. In te canta il vento di prima mattina, e i tuoi seni si fanno arpe profumate. In piena notte il tuo riso è come il fogliame fragoroso dei grandi alberi, e quando scendi dal letto la tua camicia di luna è un lungo strascico azzurro.”

Fu un’estate indimenticabile, giorni e notti di piena e pura sensualità, che proseguirono a bordo del Rio Pardo, la nave su cui Garibaldi aveva issato le proprie insegne di comandante della flotta della Repubblica di Santa Caterina. Ma intanto le truppe e la flotta imperialiste tornavano alla carica, e bisognava difendere la città.

6. L’amazzone brasiliana è degna di lui.

E Anita non si tira indietro. E’ al fianco del suo Josè, partecipa attivamente a varie azioni di guerra in cui rischiano entrambi di perdere la vita, come nello scontro con le navi dell’armata imperiale, nella baia di Imbituba, il 3 novembre 1839, durante la disperata difesa di Laguna. E’ lei stessa che spara la prima cannonata contro la flotta nemica preponderante, è lei che anima colla voce le ciurme sbigottite, è lei che soccorre i feriti, incurante della pioggia di pallottole e di una cannonata che la travolge fra i cadaveri. Ma Anita si rialza e in mezzo a membra e corpi mutilati, vesti e bandiere in fiamme che le intorno nell’aria, imbraccia un fucile e con il suo coraggio e il suo vigore restituisce fiducia ai marinai nascosti sottocoperta, gridando e agitando la sciabola: “Mais fogo, mais fogo!” E quegli uomini, sentendosi umiliare da una donna, reagiscono, riprendono a combattere, superano le difficoltà del momento. Ma la potenza della flotta imperiale è schiacciante, non c’è possibilità di difesa. Garibaldi la invia a chiedere rinforzi al generale Canabarro, ordinandole di far pervenire la risposta per mezzo di un portaordini. Ma l’amazzone brasiliana è degna di lui, e se ne va, passando sulla laguna alta sulla baia, sprezzante del pericolo, e porta personalmente la risposta, negativa, che convince il corsaro ad affondare le navi, mettendo però in salvo le munizioni, che vengono affidate sempre a lei, sposa-guerriera , la “fanciulla dinamitarda, che nel petto azzurro e nero del ferro esplode come sole ardente, che s’apre come ferita, che parla come un guerriero; a lei, figlia del fuoco, che ha dentro di se lo spirito del fuoco, e l’addensamento del sangue, il vapore rosso, e la preghiera retta che libera e sublima”

Dopo alterne peripezie, Anita, partecipa eroicamente all’ultima battaglia navale della Barra, il 15 novembre 1939, trasportando in salvo per dodici volte le munizioni di bordo con una piccola barca, da sola, sotto il fuoco nemico, prima che Garibaldi incendi le sue navi.

7. La fanno prigioniera

La guerra prosegue via terra, con Anita sempre indomita, a cavallo, con la spada sguainata, sottoposta a prove incredibili di resistenza alla fatica, alla sete, alla fame, nutrendosi di sole bacche e radici per giorni e giorni , spronando i compagni di lotta ad andare avanti, a combattere, stanando gli imboscati e i vigliacchi a suon di fucilate. Anita, fiamma e fumo, grano di energia forgiata nel granito dormiente, salamandra, stella caduta nelle foreste del Rio Grande du Sol, è tra i protagonisti della battaglia di Santa Vittoria, del 15 dicembre 1839, in cui 500 repubblicani sconfiggono 2000 imperiali, ma nella battaglia successiva, di Curitibanos, del 18 gennaio 1840, viene fatta prigioniera, ma riesce a fuggire per tornare dal suo Josè, e quando le dicono che è morto, torna sul campo di battaglia, lo cerca tra i cadaveri a lume di una torcia, aggirandosi tutta la notte come una disperata. Lo piange morto, ma Josè è vivo, l’hanno visto combattere a pochi chilometri da lì, e allora lei accorre, è al suo fianco, galoppano ancora insieme e riescono incredibilmente a trovare il tempo anche per l’amore.

“Io marciavo a cavallo con accanto la donna del mio cuore, degna dell’universale ammirazione… E che m’importava il non aver altre vesti che quelle che mi coprivano il corpo, e di servire una povera Repubblica che a nessuno poteva dare un soldo? Io avevo una sciabola e una carabina, che portavo attraversata sul davanti alla sella… La mia Anita era il mio tesoro, non meno fervida di me per la sacrosanta causa dei popoli e per un vita avventurosa… comunque andasse l’avvenire ci sorrideva fortunato, e più selvaggi si presentavano gli spaziosi americani deserti, più dilettevoli e più belli ci parevano”

8. Nasce Menotti

Non si fermano neppure quando Anita rimane incinta, anzi l’eroina prosegue a cavalcare, lotta, grida, cade, si rialza, torna in sella e vi rimane fino all’ultimo mese di gravidanza. E’ il 6 settembre 1840 quando nel piccolo villaggio di Mostazas, in una casa di campagna, nasce il loro primogenito, Menotti Domingo, con un’ammaccatura sulla testa, ricordo della caduta da cavallo. Josè e Anita ora hanno un figlio, ma mancano di tutto, perfino dei pannolini del piccolo, che avvolgono nel fazzoletto che il padre abitualmente porta al collo. Garibaldi va a procurarsi viveri e indumenti adatti al piccolo, ma il primo centro abitato è Settembrina, una località distante qualche centinaio di chilometri. Va sotto la pioggia torrenziale, attraverso campagne inondate, con la volontà disperata di un padre che deve far campare il proprio figlioletto. Anita rimane sola. La casa viene circondata dagli imperiali, ma ella riesce a eludere l’accerchiamento lanciandosi a cavallo, montando a pelo, seminuda e col neonato di soli dodici giorni in braccio appena avvolto nel fazzoletto dell’eroe, rimanendo nascosta nel bosco per quattro giorni al freddo e alla pioggia, alimentandosi con radici e frutti silvestri, mentre lo allatta; finché Garibaldi riesce a rintracciarla. Sono sfiniti. E intorno a loro è uno sfacelo, i soldati sono allo sbando più completo, ubriachi, incapaci di battersi, disertano, rimangono una quarantina di fedelissimi privi di tutto, col morale sotto i tacchi.

9. Vanno a Montevideo

Ormai non c’è più scopo di continuare la guerra, dice Anita, guardando il bambino. E lui, che aveva pensato di combattere per il popolo contro la tirannia e il malgoverno, ora s’accorgeva che il popolo non stava sempre dalla sua parte, e che non erano solo i suoi avversari a conoscere il malgoverno e la tirannia, lui che aveva sperato che questa fosse una guerra nazionale, secondo il desiderio di Mazzini, ma ora vedeva la nazionalità sperdersi nelle pampas, e che ne era venuta fuori la solita guerra civile dove ci si scanna tra fratelli, e perfino gli italiani si trovavano in entrambi i campi e s’ammazzavano fra di loro, doveva ammettere che sì, Anita aveva ragione. No, non era così facile continuare a pensare a se stesso come a un cavaliere errante, con l’inebriante sensazione di stare dalla parte del giusto, del futuro, del progresso. Garibaldi, pur essendo un sentimentale, un romantico, un don Chisciotte, non poteva ingannasi per lungo tempo. Alla fine , come tutti gli idealisti, restava ferito anche lui dalle lame affilate della dura realtà dei fatti e doveva ammettere che anche questa era una sporca guerra. Nell’aprile del 1841 chiede ed ottiene dal Generale Bento Gonçalves di lasciare l’esercito repubblicano In cambio dei servigi resi alla rivoluzione gli vengono dati 900 capi di bestiame, che lo trasformano in gaucho. Con Anita e il piccolo Menotti, si dirige verso l’Uruguay, dove c’è una forte comunità italiana, e dopo cinquanta giorni avventurosi, con ruberie dei gauchos da lui ingaggiati, le piene del Rio Negro, e le malattie delle bestie, percorrendo più di 600 chilometri, arriva a Montevideo, con le sole pelli di circa duecento animali da cui ricava appena cento scudi necessari per comprare un vestito per Anita e per sè. “Nessun comandante rivoluzionario sudamericano – annota Montanelli – fu pagato così poco”.

10. Era morbosamente gelosa

A Montevideo, Anita e Josè, regolarizzano la loro posizione, si sposano nella chiesa di San Francesco d’Assisi il 26 marzo 1842, alla morte (presunta) del precedente marito di Anita, il calzolaio Duarte. Intanto avevano affittato una modesta casetta: una cucina dal soffitto basso e annerito dal fumo, due camerette, un terrazzino da cui si vedeva il porto, e un cortile con un pozzo. Era tutto ciò che desiderava Anita, indifferente agli agi e alle ricchezze, abituata ad adattarsi a una vita povera e difficile, ma felice di un’esistenza che le permette di ritrovare ogni giorno l’uomo a cui ha dedicato la vita. Ma lo tiene d’occhio, lo conosce bene, sa che è volubile, seduttore, e soprattutto sempre pronto a lasciarsi sedurre.

Anita ora è solo madre e moglie perduta nel tunnel dell’onice, ma il fuoco della famiglia rimane la sua passione, la sua certosina pazienza, il suo tormento, mentre il corsaro Josè si è trasformato prima in venditore ambulante di casalinghi, con scarso successo, poi in professore di matematica e di storia e geografia nel collegio diretto da un sacerdote d’origine còrsa, padre Paolo Semidei, ma i guadagni continuano ad essere miseri, tant’è che in casa Garibaldi, allietata dalla nascita di un’altra bambina, Rosita, nata nel 1843 (successivamente nasceranno, il 22 febbraio 1845, Teresita e, il 28 marzo 1847, Ricciotti) non ci sono sedie sufficienti e mancano perfino le candele.

Anita e Josè hanno un solo vestito, e i bambini si coprono alla meno peggio. Ma Anita, nonostante la povertà e l’isolamento dovuto alla sua rozzezza d’estrazione contadina, all’analfabetismo e al fatto che era una brasiliana di lingua portoghese, è ugualmente felice, e si fa in quattro: fa la madre, la moglie, ma fa anche la sarta, per contribuire al magro bilancio economico.

“Josè, Josè, ora io sono sposa e madre. Non più guerrillera. Nel letto ora siamo in quattro , ma siamo una sola cosa, amore, spiga e fuoco. Un solo sangue ci scorre nelle vene , ed è come un fiume. “.

L’importante è che il suo Josè sia vicino a lei. “Affettuosissima, e con l’ amore devoto di una schiava – scrive di lei Jesse White Mario – pronta a qualsiasi sacrificio per l’uomo adorato, Anita diventa selvaggia, allorché presa dall’incubo della gelosia. Ella non tollerava rivali e quando sospettava di averne una, si presentava al marito con due pistole in mano, una da scaricare contro di lui, l’altra contro il rivale”.

Ora è gelosa di Mary Ausley, la moglie del rappresentante inglese a Montevideo e costringe Josè a tagliarsi barba e capelli, nel tentativo di renderlo meno attraente.

11. Un’altra guerra

Ma il timore suo più grande è di vederlo di nuovo “sposato” alla guerra, e lei, con tre figli piccoli da allevare, non potrà essergli vicino. E la cosa puntualmente, fatalmente si verifica. Tra Uruguay e Argentina, scoppia la guerra dei fiumi, perché si combatterà prevalentemente sul Rio della Plata e sul Parana. E il Capo di Stato uruguaiano, generale Rivera, non dimentica che tra gli oltre cinquemila italiani che sono a Montevideo (un sesto della popolazione), nel suo paese c’è anche il famoso corsaro Giuseppe Garibaldi che ha combattuto per la repubblica riograndese. Gli offre il grado di colonnello e il comando della flotta, o meglio di quel che rimane della flotta, che è stata sbaragliata da quella argentina, comandata dal famoso ammiraglio Brown, un irlandese che era stato allievo di Nelson. E il guerriero italiano non può sottrarsi, in nome dei loro comuni ideali, per l’Italia, per l’umanità (il dittatore argentino Rosas è un bieco tiranno, spalleggiato dal traditore uruguaiano, generale Oribe). In realtà, il Nizzardo non vede l’ora di tornare combattere dopo quei mesi di vita mediocre, dopo quel pantano di monotonia in cui speranza, passione, consapevolezza di sé si spezzettano in umili tentavi di sbarcare il lunario, o vengono soffocate dai piagnistei di un bambino, o di una donna, sia pure la sua moglie ex guerriera. …E poi Montevideo, la città in cui vivre, è sotto assedio, un assedio che durerà oltre otto anni, e che farà parlare Alexander Dumas di “Nuova Troia”, “una lotta che servirà d’esempio alle generazioni venture di tutti i popoli che non vorranno soggiacere alle prepotenze”, e farà assurgere l’eroe biondo italiano a emblema, mito del coraggio e della libertà dei popoli, difensore dei deboli e degli oppressi. Grazie anche all’abile penna del romanziere francese, il personaggio Garibaldi diventerà presto famoso in tutta l’Europa.

In effetti, i resti della flotta uruguaiana fatta a pezzi da Brown sono formati da quattro navi malmesse, e l’impresa appare subito disperata, impossibile, ma sono queste le situazioni che Garibaldi predilige, e ne darà ampia dimostrazione ottenendo l’ammirazione e il rispetto dello stesso ammiraglio Brown e di un giovane ufficiale, Bartolomeo Mitre, che combatteva in campo avverso, e che diverrà prima generale e poi presidente della Repubblica Argentina: “Lo vidi la prima volta al ritorno dal Rio Grande, dove aveva lasciato una fama romanzesca per il suo coraggio e per la sua elevazione morale. Lo sentii cantare l’inno della Giovine Italia con voce dolce e vibrante. Poi lo rividi in piedi sulla poppa della sua navicella armata, tranquillo , dominatore come il genio della battaglia, e mi sembrò che gli uomini e le imbarcazioni obbedissero all’impulso della sua volontà. E compresi il suo potere d’attrazione in mezzo al pericolo… Garibaldi sotto un’apparenza modesta e pacifica celava un genio ardente e una mente popolata di sogni grandiosi… L’impressione che ne ricevetti fu di una mente e di un cuore non equilibrati fra di loro, di un’anima infiammata da un fuoco sacro, votata alla grandezza e al sacrificio . Ne trassi la persuasione che era un vero eroe in carne e ossa, con un ideale sublime, con teorie di libertà esagerate e mal digerite, in possesso tuttavia di elementi per eseguire grandi cose…”

12. La morte di Rosita

Ci aveva visto giusto. Ma la sorte di Montevideo non è in gioco sul mare, o sui fiumi. La lotta essenziale ha luogo a terra e anche in questo campo Garibaldi, diventerà – anche grazie alla stampa europea e degli Stati Uniti, – una figura eroica. In quel tempo, tutti gli abitanti di Montevideo, assediata, si erano impegnati nella lotta, avevano patito la fame, la sete, la carestia, erano stati colpiti da malattie infettive e soprattutto i più deboli, gli anziani e i bambini erano morti. Tra questi, anche la piccola Rosita. Aveva a poco più di due anni d’età ed era morta a seguito di un’epidemia di scarlattina. Anita era impazzita di dolore, aveva delirato per giorni e giorni, fino al punto in cui Josè aveva dovuto portarla con sé, in guerra, per starle vicino in qualche modo. Anita ora fa l’infermiera di campo, curai e assiste i feriti, ma continua ad essere in preda a una grande depressione per la scomparsa della piccola Rosita.

Partecipa alla famosa battaglia di San Antonio del Salto dove Garibaldi, con soli 190 uomini, sconfigge 1.500 avversari del generale Oribe. Ma è l’ultima volta. Torna ben presto a occuparsi dei suoi figli nell’umile casetta di Montevideo, oggi divenuta museo, soffrendo privazioni di ogni genere. Nel giugno del 1847 Garibaldi è addirittura nominato comandante generale di tutte le forze di difesa di Montevideo, ma si dimette quasi subito dalla carica e – spinto dalle notizie incoraggianti che arrivano dalla penisola- decide di tornare in Italia, dopo aver rifiutato una grande estensione di terra, con relative case e bestiame, che il Presidente Fruttuoso Rivera gli aveva offerto in dono per i rilevanti servizi prestati a favore della Repubblica d’Uruguay.

13. Anita scopre l’Italia

Anita si imbarca qualche mese prima di lui, il 27 dicembre 1847, insieme ai suoi figli Menotti, Teresita e Ricciotti, accompagnata da un giovane ufficiale della Legione Italiana di Montevideo, Medici, e sbarca a Genova. Poi raggiunge Nizza, e va a vivere con la madre di Garibaldi, con cui non avrà un buon rapporto. Donna Rosa è una fervente cattolica praticante, la guarda con sospetto, perché sa del precedente matrimonio della “brasiliana”, e non è del tutto convinta che lei sia vedova. Anita per diversi mesi convive malissimo con quella suocera diffidente e ostile e se non fosse per i bambini se ne tornerebbe in Brasile. Ma aspetta con ansia il suo Josè, che è partito in aprile del 1848 con la nave “Speranza” insieme a 61 legionari italiani. Garibaldi, dopo varie peripezie in un’ Europa infiammata dalle rivoluzioni ( il 1848 è l’anno delle barricate. Si spara a Parigi, Vienna, Berlino, Amsterdam, Budapest, Bruxelles, Milano, Napoli, Palermo, ovunque si chiede, e si pretende con ogni mezzo la libertà e l’indipendenza), accolto trionfalmente, approda a Nizza il 21 giugno 1848 e ricomincia subito a combattere, inevitabilmente, irrevocabilmente “sposato” alla guerra. Va a Firenze, Bologna, Ravenna, poi sul lago Maggiore, infine viene chiamato a Roma, dove è caduto il Papa e si è instaurata la Repubblica con il triumvirato Mazzini-Saffi- Armellini.

14. I garibaldini sono una massa di briganti

Siamo alla fine del quarantotto, e Garibaldi entra a Roma con la sua pittoresca legione fatta di “uomini – scrive lo scultore inglese Gibson – abbronzati dal sole, coi capelli lunghi e arruffati, e i cappelli conici ornati da piume nere e ondeggianti, coi visi allampanati bianchi di polvere e incorniciati da barba incolta, con le gambe nude, che si accalcano intorno al loro capo, che, montato su un cavallo bianco, era perfettamente statuario nella sua bellezza virile”. I garibaldini , dirà Pisacane, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, “sono una massa di briganti“. In effetti nella legione regnano confusione, indisciplina e rissosità, ma quando si tratta di battersi nessuno degli altri contingenti ( i bersaglieri di Luciano Manara, i “borboni” di Pisacane, i “pontifici” di Roselli) lo sa fare meglio delle “camice rosse”.

Garibaldi, afflitto da reumatismi, che lo tormenteranno per tutta la vita, portato a spalla dal suo attendente, il gigantesco negro Aguilar, che va in giro con una lancia dipinta di rosso, viene raggiunto dalla moglie, il 15 marzo 1949 subito dopo la proclamazione ufficiale ndella Repubblica Romana. Anita rimane qualche settimana con il suo Josè, lo assiste, lo cura, lo rianima, ci fa l’amore, e concepisce il quinto figlio, ma quando il generale si riprende le intima di tornare a Nizza, dai figli. E lei stavolta obbedisce. Intanto il corpo dei garibaldini si è allargato, gli uomini, studenti, borghesi, ragazzi giovanissimi provenienti da ogni parte d’Italia, sono arrivati ad essere circa un migliaio.

Ma le cose, a Roma, si complicano. Dopo l’appello di Pio IX alle potenze cattoliche per il ricupero del potere temporale, tutti, Austria, Francia, Spagna, Napoli, il Granducato di Toscana, inviano uomini e armi a Roma. Alla fine se ne conteranno ottantaseimila, ordinati e ben equipaggiati, contro i complesivi circa 20mila volontari degli eserciti della Repubblica, sparsi nel vasto territorio dello Stato Pontificio, per lo più raccogliticci e senza nessuna esperienza di guerra, tranne i veterani di Garibaldi. A Roma ce ne sono circa la metà, compresi i bersaglieri lombardi di Luciano Manara. Siamo uno a otto, o uno a nove, situazioni in cui Garibaldi si è venuto a trovare nel passato, ma ora è diverso. Roma non è Montevideo, e le possibili entrate in città sono infinite, impossibili da presidiare. I primi ad intervenire sono i francesi comandati dal generale Oudinot, che il 30 aprile 1849 sferrano l’attacco verso il Granicolo e Villa Sciarra. Sono più di 30mila uomini muniti di numerose batterie d’artiglieria, un parco d’assedio vasto, e validi reparti del genio. La lotta è dura, feroce, spietata, impari. Ma il solito Garibaldi non molla di un centimetro, ed è l’unico, con le sue leggendarie camice rosse di Montevideo, che riesce a battere i francesi, che nel frattempo si sono impadroniti di Villa Pamphili.

15. La fuga

La situazione precipita rapidamente, Mazzini lo chiama, gli chiede un’opinione confidenziale sul da farsi, lui risponde: “ Giacchè mi chiedete ciò che io voglio, ve lo dirò: qui io non posso esistere per il bene della Repubblica che in due modi: o dittatore il limitatissimo, o milite semplice. Scegliete”. E’ evidente che ci sono stati dei contrasti con il Comandante in capo dell’esercito, il generale Roselli, un romano, ex ufficiale del genio dell’esercito pontificio, che non ha nessuna esperienza di questo tipo di guerra, ma anche con Carlo Pisacane, ex ufficiale borbonico, che non fa mistero del suo disprezzo per gli uomini comandati da Garibaldi.

Il dilemma rimane irrisolto. Garibaldi continua a battersi come un leone, con episodi di grande eroismo, ma non gli viene concesso di adottare i suoi metodi da guerrillero sudamericano, ( come ad esempio inseguire l’esercito francese in rotta, dopo la prima battaglia sul Gianicolo: “Noi avremmo potuto, profittando della sua debolezza e della sua paura, ricacciarlo in mare”), che lo hanno portato nel passato a combattere e vincere anche in situazioni più disperate di queste. Ma ormai non c’è più nulla da fare, i capisaldi della resistenza, il Vascello, San Pancrazio, Villa Spada, sono caduti, schiacciato da forze infinitamente superiori non ha più scampo, l’unica via che gli rimane è la fuga.

16. Riecco Anita la guerrillera

E’ in questa situazione di estremo caos, con i francesi che bombardano Villa Spada, che viene di nuovo raggiunto da Anita. E’ il 26 gugno 1849 e Anita ha viaggiato per mare fino a Livorno, proseguendo per Roma in carrozza, nonostante sia incinta di quattro mesi. Dentro di sé ha deciso che non avrebbe mai più lasciato il marito, unica sua ragione di vita. E a nulla valgono le insistenze di Josè affinché si metta in salvo, perché Roma sta per essere presa dai francesi. Ma lei non lo fa neppure finire di parlare che eccola già vestita da uomo, con in capelli tagliati, in uniforme da ufficiale dei legionari , pronta a partire , insieme a lui, coi volontari garibaldini. Eccola, come ai bei tempi, cavalcare nell’avanguardia, al fianco del suo Josè. Eccola, con l’abituale fierezza di amazzone, gridare il suo disprezzo ai codardi che sbandano per l’attacco di pattuglie austriache alle porte di San Marino. Ma in realtà Anita soffre terribilmente gli infiniti disagi di questa affannosa fuga. Viene colpita da una forte febbre, deperisce, s’indebolisce rapidamente. Ma Garibaldi rifiuta di arrendersi agli austriaci, vuole raggiungere a tutti i costi Venezia, che ancora resiste ( capitolerà il 22 agosto 1849), e supplica Anita di rimanere in quella ospitale terra di rifugio. Tornerà a prenderla quanto prima. Ma Anita non ne vuole sapere: “ Tu vuoi lasciarmi”, gli dice. E’ sola, in terra straniera, di cui parla a mala pena la lingua, non ha più nemmeno il conforto degli amici venuti con lei dall’Uruguay, tutti morti, o in marcia con Garibaldi.

I fuggiaschi proseguono la marcia attraverso sentieri poco battuti, qualcuno si ritira, altri si sperdono. Anita è consumata, divorata dalla febbre, soffre la sete, si ristora con un melone, frutto di stagione. A Musano, nella casa parrocchiale, riposa col marito. (faranno riconsacrare la chiesa, contaminata dal nemico numero uno del papato), arrivano a Cesenatico, porto di pescatori, dove Garibaldi, con Anita, sempre più grave, s’imbarca su un bragozzo per raggiungere Venezia, seguito dagli altri fuggiaschi. Navigano tutta la giornata, seguendo da lontano la costa. Ma a Goro, a ottanta chilometri da Venezia, la flottiglia dei bragozzi viene avvistata da un brigantino austriaco, che spara due cannonate intimorendo i pescatori. Che si arrendono. Ma prima fanno in tempo a sbarcare i passeggeri non graditi. Garibaldi prende tra le braccia Anita, scende nell’acqua fino all’altezza del petto, e raggiunge la spiaggia percorrendo 400 metri a guado, saluta i compagni, don Bassi, il cappellano dei garibaldini, Giovanni Livraghi, tornato in Italia con lui sulla “Speranza” da Montevideo, Angelo Brunetti, capopopolo romano detto Ciceruacchio, coi figli Luigi e Lorenzo rispettivamente di sedici e tredici anni. Saranno tutti fucilati dagli austriaci.

17. Anita non vuole rimanere sola

Rimane con il solo Leggero, al secolo il maddalenino Giovan Battista Coliolo, uno dei reduci di Montevideo, che si mette in contatto con il colonnello Nino Bonnet, i cui fratelli hanno combattuto e sono caduti nella difesa di Roma. Bonnet gli fornisce abiti e lo aiuta nella fuga, una penosa marcia di ore su un terreno difficile. Gli dice che lo può mettere in salvo verso la Toscana e gli impone di separarsi da Anita, che ,adagiata su un carro trainato da buoi, sembra ormai agli estremi. Bonnet dà a Garibaldi un suo abito, è sera, viene una barca a prelevarlo, per condurlo attraverso la laguna. Ma Anita si attacca al marito. Non vuole rimanere sola. Garibaldi guarda Bonnet: “Voi non potete neppure lontanamente immaginare quanti e quali servigi mi abbia reso questa donna… quale e quanta tenerezza ella nutra per me! Io ho verso di lei un immenso debito di riconoscenza e d’amore… Lasciate che mi segua!”

Ma ormai si è troppo ritardati l’imbarco e tutto si complica. I barcaioli, insospettiti e timorosi della rappresaglia austriaca lasciano i passeggeri a metà strada, ma non li denunziano. Bonnet ottiene la cooperazione dei barcaioli più coraggiosi, si rimettono in moto, dopo cinque ore raggiungono la Chiavica di Mezzo, sull’argine sinistro del Po. E’ mezzogiorno del 4 agosto 1849, e Anita è ormai in agonia. E’ impossibile continuare a trasportarla. Avvisato, accorre, con un biroccio, Battista Manelli, un patriota conosciuto da Garibaldi. Anita viene adagiata su un materasso e dei cuscini. E’ morente. Il biroccino procede lentamente, come un carro funebre, sotto il sole cocente del pomeriggio di agosto. Garibaldi segue Anita a piedi e terge con un fazzoletto una spuma bianca che esce dalle labbra della moglie agonizzante. A sera, alle Mandriole, poco distante da Ravenna, alla fattoria Ravaglia, li attende un medico. In quattro prendono il materasso dagli angoli, trasportano Anita nella camera da letto dei Ravaglia.

“Nel posare la mia donna in letto, scoprii sul suo volto la fisionomia della morte. Le presi il polso… più non batteva! Avevo davanti a me la madre dei miei figli ch’iom tanto amavo ! Cadavere!”

18. La morte di Anita

E’ una morte misera, quella di Anita, come misera è stata la sua vita. Muore su un carretto, o su un letto altrui, vestita di panni regalati per carità, muore lontano dalla patria e dalla famiglia. Ha lasciato tutto e tutti, anche i figli, (li ha raccomandandoti al padre negli ultimi momenti di lucidità) per stare fino alla fine vicino al suo uomo, sua sola ragione di vita e l’ unico conforto è stato quello di averlo avuto accanto nei momenti estremi.

Ora il suo Josè piange la sua fanciulla dinamitarda, ed è un pianto senza fine. Anita non si sveglierà più, non aprirà più gli occhi, non si aggirerà più come un sole insonne nella notte nera e bianca in cerca del suo Josè; ora la memoria.

Brucia, è fatta di lacrime salate, è nube, pioggia, neve ardente, ormai i fiumi del suo corpo sono essiccati, i paesaggi nei suoi occhi dissolti, l’acqua e l’aria dei suoi pensieri dissolti. Tutte le cose d’intorno soffrono, anche l’erba e gli insetti ostinati si fermano. E già s’innalzano muri di pietra nella memoria. .

Ma deve andare, è braccato, non può sostare.

“Poveraccio – diranno i fratelli Ravaglia – era già uscito, quanto rientra , va verso la fredda salma , vi sin getta sopra con tutta l’anima, e si scioglie nuovamente in amarissimo pianto. Le toglie la sopravveste , i sandali, un fazzoletto e un anello e me li porge. No, teneteli voi, generale, è giusto così, diciamo mio fratello ed io. E poi che non può aspettare oltre. Deve andare . E’ sfinito. Mi chiede un tozzo di pane. E mi dice di dare sepoltura cristiana alla salma , che sia portata a Ravenna e le si facciano solenni funerali. Si è scordato che è massone, ed ateo, e che non ha in tasca neppure una moneta per pagare il biroccio che ha portato Anita…. La sera stessa di quel giorno, 4 agosto 1849, avvolgemmo la salma in un lenzuolo, scavammo di fretta una fossa poco profonda in un terreno incolto, a circa un chilometro dalla fattoria , e vi deponemmo il cadavere, coprendolo con un po’ di terra.”

19. Non era Giovanna D’Arco, ma solo una donna innamorata.

Sei giorni dopo una ragazza giocando nei paraggi di quella tomba, vede sporgere dalla sabbia una mano e un avambraccio rosicchiati dalle bestie. Vengono avvertiti i gendarmi, il cadavere è dissotterrato, esaminato e sezionato dal medico legale. Viene riconosciuto per quello della “donna che accompagnava Garibaldi” e sepolto di nuovo in un vero cimitero, grazie alla pietà di un povero parroco locale, don Francesco Bozzacchi, che ricompone i resti di Anita, in avanzata decomposizione, e celebra un funerale religioso.

Nel 1859 le spoglie di Anita sono per volontà di Garibaldi trasportate a Nizza; oggi riposano tumulate nel monumento innalzatole sul Gianicolo il 30 maggio del 1932 e inaugurato da Benito Mussolini con queste parole: “Anita, Madonna laica del nostro Risorgimento, simbolo del coraggio femminile che nessun altra donna italiana seppe eguagliare, conciliò sempre durante la rapida avventurosa sua vita i doveri della madre e della combattente intrepida al fianco di Garibaldi”.

Certamente Ana Maria de Jesus Ribeiro, possedeva un fascino ed un carattere davvero eccezionali per la sua epoca, e forse per ogni epoca. Ma Anita – dice Montanelli – non era Giovanna d’Arco, e non capi mai gli ideali del marito , tuttavia li condivise sempre fino in fondo, fino a morirne , ritenendoli sacrosanti perché tali lui li riteneva . “Anita si sacrificò e morì per suo marito , – scrive Mino Milani , uno dei garibaldinologi più noti – e il suo unico ideale fu la famiglia, o più precisamente l’amore coniugale, e va riconosciuto che si tratta di valori oggi desueti.”

20. Il dono più prezioso.

Tu gridi come ad un uomo cui sia morta la moglie, come un dio che ha perduto la sua razza, – dice don Giovanni Verità a Garibaldi, mentre lo accompagna lungo la strada di Modigliana per l’attraversamento degli Appennini – ma già domani griderei di meno. Perché sarai libero e rivedrai il mare che è stato il tuo primo amico , e sarà anche l’ultimo.

Fu profetico in tutto, questo prete carbonaro. E l’eroe gli donò la cosa più preziosa che avesse: l’anello nuziale di Anita.

(Lib(e)rolibro)

***

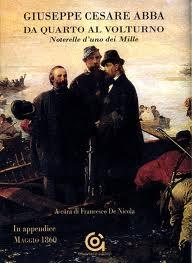

Giuseppe Cesare Abba

Da Quarto al Volturno

Noterelle di uno dei Mille

[ALLA VIGILIA DELLA «GRANDE IMPRESA»]

Parma, 3 maggio 1860. Notte.

Le ciance saranno finite. Se ne intesero tante che parevano persino accuse.

- Tutta Sicilia è in armi; il Piemonte non si può muovere; ma Garibaldi?

- Trentamila insorti accerchiano Palermo: non aspettano che un capo, Lui! Ed egli se ne sta chiuso in Caprera?

- No, è in Genova.

- E allora perché non parte?

- Ma Nizza ceduta? dicevano alcuni. E altri più generosi: – Che Nizza? Partirà col cuore afflitto, ma Garibaldi non lascerà la Sicilia senza aiuto. I più generosi hanno indovinato. Garibaldi partirà, ed io sarò nel numero dei fortunati che lo seguiranno. Poco fa, parlavo di quest’impresa coll’avvocato Petitbon. Egli che l’anno scorso, nella caserma dei cavalleggieri d’Aosta, pregava con noi che nascesse la rivoluzione nel Pontificio o nel Napoletano, dacché Villafranca aveva troncata la guerra in Lombardia, non potrà venire con noi, e si affligge. Ha la madre ammalata. Ci lasciammo colla promessa di rivederci domani, e se ne andò lento e scorato, per via dei Genovesi. Mentre io stavo a guardarlo, mi venivano di lontano, per la notte, rumori d’asce e di martelli. E li odo ancora. Ma i cittadini non si lagneranno della molestia,

perché la fretta è molta. Si lavora anche di notte a piantare abetelle, a formar palchi, a curvar archi trionfali, per la venuta di re Vittorio. Verrà dunque il Re desiderato fra questo popolo, che, ora sei anni, vide cadere Carlo terzo duca, pugnalato in mezzo alla via. Io era allora scolaro di quattordici anni, e ricordo il racconto che dell’orribile caso ci fece il padre maestro Scolopio. Frate raro, biasimava l’uccisore ma non lodava l’ucciso.