Esattamente quattro anni fa moriva Aldino De Vittorio, scultore, pittore, poeta, maestro della cartapesta e del restauro, incisore; artista poliedrico, autentico, intenso e raro, tra i maggiori di Gallipoli, anzi forse l’ultimo vero artista di quella cellula di miele, di muffa e salnitro dalla fragili architetture ch’era un tempo Gallipoli, città sognata e mai veramente esistita.

Esattamente quattro anni fa moriva Aldino De Vittorio, scultore, pittore, poeta, maestro della cartapesta e del restauro, incisore; artista poliedrico, autentico, intenso e raro, tra i maggiori di Gallipoli, anzi forse l’ultimo vero artista di quella cellula di miele, di muffa e salnitro dalla fragili architetture ch’era un tempo Gallipoli, città sognata e mai veramente esistita.

Era il mese del libeccio sanguinario, il mese dei pesci, in cui era nato e aveva appena compiuto l’ottantatreesimo compleanno, quel febbraio che un tempo strappava vite di pescatori, e foglie dagli alberi, foglie recise, sferzate prostrate, urlanti, e che per la sua morte si era fatto improvvisamente mite, e si era disteso, come un carezza di luce, su quelle povere foglie impolverate dei lecci guerrieri di Corso Roma.

E Aldino tale era divenuto, un vecchio leccio immobile con le sue radici nell’ombra, nell’oscurità, dentro una memoria lontanissima, e dentro la fatica di un dio che va consumandosi, disfacendosi, sfinito dalla creazione; era ormai una povera foglia malinconica, triste, abbandonata, che soffriva terribilmente la solitudine. L’ultima volta che l’avevo visto (nel maggio 2006) era ormai ridotto ad un naso triste e una faccia abbandonata sui vetri, che non guardava più da nessuna parte, una faccia un po’ rigirata da una parte, come di chi non ce la fa più a combattere, una faccia che non avrebbe mai più sorriso, la faccia di chi è rassegnato alla volontà della morte, quando vivere diventa fatica, pena e dolore insopportabile. “Fra una sistole e una diastole del cuore /c’è un momento in cui siamo della morte,/ ma è troppo breve perché lo percepiamo”.

In quasi trent’anni di conoscenza, abbiamo trascorso diversi momenti magici insieme, ma ormai erano anni che praticamente non usciva più di casa (arrivare – accompagnato dalla badante – all’edicola di Piccolo per l’ultimo numero di Espresso Sud, era un’impresa che richiedeva una mezza mattinata). Era difficile aiutarlo. Del resto noi tutti generalmente “siamo pronti ad aiutare, purchè la cosa non duri molto”. E allora ci sentivamo per telefono. A dire il vero era lui che mi telefonava spesso (almeno due volte la settimana), e rievocava – sempre – quel passato dal fondo luminoso. Si emozionava, si commuoveva. Aveva facilmente il pianto in gola, come tutti i vecchi:. “Ah, che gioia sentire la tua voce!, ma vorrei vederti ancora”. Era ancora lucidissimo. S’interrogava, credeva ancora, con tutte le sue deboli forze rimastegli, nella poesia come valore ultimo, come a ciò che dà sostanza all’esperienza, e quindi al mondo. Gli dissi, mentendo, che sarei stato a Gallipoli per la prossima primavera. E che, forse, l’avrei portato di nuovo sui bastioni di Gallipoli, come facevo un tempo, quando poteva ancora muovere le sue povere martoriate gambe, gonfiate dall’idropisia. “Ma per la primavera non ci sarò più” rispose. E’ stato di parola.

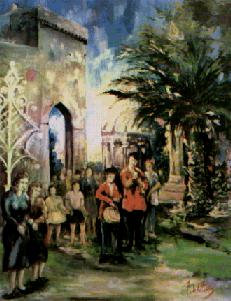

Entro la chiarità lieta del pieno giorno, o le luci rosa del mattino, cercava la compagna della sua vita, quando c’era tanta miseria e tanta speranza, e quel senso di cielo e di libertà, di mattine vive alle darsene lungo i cantieri delle Fontanelle. E quella promessa, a sera, di un mare d’argento e di una vita serena e felice. Come in un caleidoscopio rivedo l’acquarulu che attingeva alla fontana greca, lu critì che gridava bandi e ordinanze nelle vie e nelle corti della città storica, e poi le focareddhe te Sant’Antoni, lu titoru, la caremma, lu maccaturu allu sole, la prucissione te l’urnia, lu monaceddhu, la festa te san Frangiscu te Paula, li cambarini, la cuccagna a mare, la festa te Santa Cristina, lu Mmalatrone, la viscilia te la Mmaculata, li scapaciari, la santa monaca, la nfilata. Tutta una serie di tradizioni e folklore che fanno la storia e la cultura di un popolo, tradizioni che lui ha conservato intatte e le ha racchiuse in quello scrigno che sono gli acquerelli e le poesie dialettali.

Ma sul declino della sua esistenza, Aldino ha scoperto le mancate promesse, le disillusioni, le amarezze, la solitudine senza fondo. Giorno dopo giorno, ha scoperto il male di ridestarsi e conoscere la verità nuda, amara e fredda : in più di ottanta anni vissuti nella sua città natìa, egli non aveva un solo amico a Gallipoli. Ha scoperto il suo pallore di lemure, di uomo ormai alla deriva, lontano da ogni consapevole attendere, e se ne è andato, si è sperso nella luce verde chiara di una marina d’alba, con “Nnu sospiru”, una della sue più belle poesie dialettali, che è stata musicata dal maestro Coppola.

Io guardo una delle piccole sculture in legno d’olivo, che mi ha voluto donare, (è sempre davanti a me, sulla mia scrivania ), dove nel volto di una donna, una sorta di Gioconda contadina del Salento, che sorride in modo misterioso e ineffabile, pur con tutta la fatica dell’operare e del vivere quotidiano, da donna di un “popolo di formiche” che si deve conquistare ancora oggi terreno e spazi per la sopravvivenza. Ecco, mi dico, qui c’è il segreto della sua arte e della sua anima barocca, che è poi l’anima del popolo salentino, che ha profondamente amato, senza essere stato del tutto compreso, come capita spesso agli artisti di tutte le latitudini.

“Una tentazione – scrive Giorgio Barba – è l’arte di Aldino De Vittorio e il fascino che da essa promana, un fascino misto di gusto primitivo e popolare, di cristianesimo e di orfismo, di idillico e di tormentoso”, di Madonna di Viklau e insieme Madonna di Jacopone da Todi, aggiungo io, nella sua universalità poetica e artistica, con quello spirito medievale che rende tutto sacro, anche il respiro, anche il sospiro.La sua capacità creativa e trasformatrice, a metà tra geometria e natura, tra figura e struttura, rifà il cammino della storia, perché De Vittorio possedeva dentro di sé lo spirito del passato e quello del futuro. Ed è per questo che dalle sue opere più significative nasce sempre una storia nuova, con tracce di arcaico, che rimangono impresse nella pietra e nel legno, in un gioco fantastico ed emozionale, nelle maschere di pietra, da Gilgamesh a Omero, dagli impalpabili abitanti del desiderio alle fogne sonnambule dello Spirito. Tanto, tantissimo c’è ancora da dire sulla sua arte, ma – forse – ci penseranno altri studiosi e critici salentini. Io voglio sperare che il suo nome non sia infranto, né disperso, ma degnamente onorato come merita.

A me rimangono il suo calore, la sua umanità, i momenti magici scintillanti e illusori del suo passaggio terreno, ma anche quel suo destino amaro da pozzo solitario, quell’ultimo suo letto di specchi e rasoi, di prigioniero nella propria casa, e tutto, tutto mi tengo ben stretto nel cuore. Ciao, Aldino, prima o poi ci rincontreremo da qualche parte. E sarà ancora “Nnu suspiru”.

Roma, 24 febbraio 2012