Vivere da sonnambuli, in uno spazio vuoto. No, non vuoto: deserto e silenzioso, in un mondo fatto per accogliere, per incontrarsi e poi infestato da esseri umani in balia del loro dolore. Un mondo di criceti senza un solo bambino a illudersi che si divertano. Tante sedie lugubri, nere, senza nessuna speranza di venir serviti, perché la luce è spenta - o bassa - giusto quella di servizio o quella che filtra attraverso una vetrina dopo la chiusura del locale, quando è ancora giorno (un locale chiuso anzitempo, che non sembra disposto a ospitare ancora persone). E non c'è un bar visibile, non c'è niente che metta in contatto gli avventori con il luogo in cui si prepara ciò che li allieterà o almeno li riscalderà. Solo porte chiuse ai lati, décor.

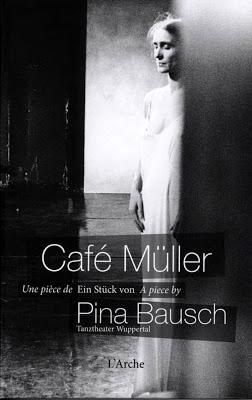

Vivere da sonnambuli, in uno spazio vuoto. No, non vuoto: deserto e silenzioso, in un mondo fatto per accogliere, per incontrarsi e poi infestato da esseri umani in balia del loro dolore. Un mondo di criceti senza un solo bambino a illudersi che si divertano. Tante sedie lugubri, nere, senza nessuna speranza di venir serviti, perché la luce è spenta - o bassa - giusto quella di servizio o quella che filtra attraverso una vetrina dopo la chiusura del locale, quando è ancora giorno (un locale chiuso anzitempo, che non sembra disposto a ospitare ancora persone). E non c'è un bar visibile, non c'è niente che metta in contatto gli avventori con il luogo in cui si prepara ciò che li allieterà o almeno li riscalderà. Solo porte chiuse ai lati, décor.Un fondale dove non c'è requie, fatto di sedie da scansare, di legno che, con il suo tonfo lugubre, intensifica e insieme rende inattuali i canti di abbandono di Purcell: un abbandono della vita, non un lasciarsi andare dolcemente al tamburello lieto della propria requie. Non c'è sonno possibile, in Café Müller ravviso (o ricordo) solo un'impossibilità di svegliarci, uno stato comatoso o un inesausto vegliare, stare al gioco e cadere e abbandonarsi a paure o a bisogni compulsivi d'affetto e di tenerezza. E lei che danza, Pina Bausch, elegantissima, con la sua severa magrezza, quasi che davvero sentisse la musica. Composto volteggiare di respiro e di muscoli, non un carillon, ma una piccola creatura stravolta degli abissi che nuota, visibile appena nell'acqua increspata di un bassofondo in cui ci si voleva specchiare.

E poi quel pesciolino rosso che accelera insensato, come se si annoiasse, tranquillo nella sua vaschetta.