"C'è un punto di inizio in cui è difficile, dovendo parlare di una delle sorelle Brontë, tenere separate Charlotte, Emily e Anne. Il gruppo all'inizio si presenta insieme, e volendo incontrarne una pare impossibile non accogliere anche le altre. Soprattutto Charlotte e Emily paiono così convenire l'una con l'altra nella loro opera, che inevitabilmente compaiono accanto, all'incontro. E' anche difficile dimenticare, per chi l'abbia vista, la loro casa, e quel cimitero: il freddo, e l'umido della brughiera, quella solitudine, che più propriamente si dovrebbe chiamare clausura, quel paesaggio da giorno finale, o forse è l'inizio, l'aurora del mondo”.

Così inizia il saggio che Nadia Fusini ha dedicato alla figura e all'opera di Charlotte Brontë e contenuto nel volume Nomi. Dieci scritture femminili (Donzelli, 1996), un libro che le sue appassionate lettrici – so bene che sono legione- certamente conoscono. Vorrei soltanto sottolineare quelli che mi sembrano essere alcuni passaggi molto interessanti della sua lettura, scegliendo uno dei motivi conduttori di tutto il libro: la necessità di scrivere e l'impossibilità di salvezza che lo scrittore riconosce come suo destino. Mi sembra che il capitolo su Charlotte sia più chiaro di altri su questo punto delicato: “C'è qualcosa comunque nello scrivere, le due sorelle lo sanno, che salva e perde nello stesso tempo”, scrive Nadia Fusini, e aggiunge: “forse lo scrittore non è altri che questo, un essere che non può parlare di sé, che di sé non può dire nulla – che non ha nulla da dire. E allora scrive”.

Estrema reticenza di Charlotte che ammette, nelle sue lettere, di non poter pensare a sé stessa scrivendo e di non avere affatto un'esperienza significativa da raccontare. L'impulso a scrivere non si traduce in qualcosa di concreto, si potrebbe dire, grazie a una deriva narcisistica – pensiamo a quanto letteratura confessionale si produce ancora oggi-, ma a partire da un sentimento vitale che trascende l'essere che scrive, nel caso di Charlotte è il bisogno di una comunione impossibile.

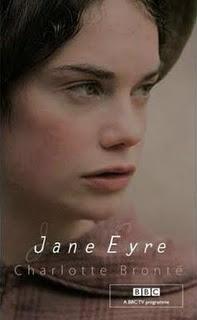

Se il dolore accomuna le tre sorelle, il dolore e la solitudine che le spinge a fantasticare e a scrivere, nella sostanza del romanzo le divergenze tra Charlotte ed Emily si manifestano in un progetto di riscatto sociale di cui Jane Eyre è soltanto un brano, il frammento più conosciuto di qualcosa di più grande:

“Jane Eyre cancella in realtà tutti gli altri romanzi, insieme con Villette che è il colpo di coda, e di grazia – l'ultima opera scritta da Charlotte, straordinario testamento di una impossibilità a vivere. The professor, il primo a essere pubblicato, lo si ricorda solo perché, per via del suo insuccesso, indusse Charlotte a scrivere Jane Eyre. Shirley, il terzo romanzo, lo si ricorda invece per l'ambizione: quel progetto alto, etico, che spinse Charlotte a scrivere. Doveva essere questo il suo romanzo storico-sociale: il romanzo della coscienza, politico; l'atto di accusa contro un mondo ingiusto della cui ingiustizia facevano fede le donne e gli operai”.

Scrivere muovendo dal vuoto dell'esperienza e nonostante ciò innalzare il romanzo fino alle soglie della necessità storica. E non genuflettersi di fronte all'interiorità che divora il mondo e che, si dice a quel tempo, sia la vocazione autentica delle donne. Vocazione patetica, secondo l'indole di Charlotte. Destino impervio, ad ogni modo, al quale la società nega il suo favore. Un'impossibile comunione di spiriti, alla quale Emily risponde con il sogno e i demoni (Cime tempestose) mentre Charlotte – lo ricorda Fusini nel suo commento- dell'immaginazione diffida e, nello stesso tempo, non può evitare di farvi ricorso. Da qui quella “immaginazione feroce, testarda e vendicativa” che ne anima le pagine.

Destino analogo ad altri scrittori raramente accostati alle narratrici di cui ci occupiamo brevemente qui, penso a Kafka per esempio (quanti propositi di salvezza, quante false redenzioni, quante righe sparse nei diari...). Mentre leggevo il commento di Nadia Fusini mi veniva in mente un'altra opera dimenticata che con l'autore de La metamorfosi ha molto a che vedere: Lo spazio letterario di Maurice Blanchot. Specialmente dove il grande scrittore francese affronta quella che chiama la solitudine essenziale: “Chi vive nella dipendenza dell'opera, sia per scriverla sia per leggerla, appartiene alla solitudine di ciò che soltanto la parola «essere» esprime: parola che il linguaggio accoglie dissimulandola o che fa apparire scomparendo nel vuoto silenzioso dell'opera”.

Pubblicato da Remy71