Pensiamo sia giusto e doveroso ricordare alcuni film importanti e decisivi per la nostra cinematografia, non sempre analizzata e studiata nella sua importanza. L’idea è quella di porre la nostra attenzione su un fenomeno interessante che va, a nostro avviso, sotto il nome di commedia “politica” all’italiana, come diretta evoluzione della classica commedia all’italiana.

Negli anni ’70 ci fu una commistione, solo apparentemente caotica, tra cinema “d’impegno”, politico in senso stretto (denunciando malcostume e le contraddizioni stridenti di una società che stava radicalmente cambiando, passando dall’immobilismo contadino-feudale al dinamismo sfrenato della civiltà industriale) e tradizionale canovaccio tipico della commedia dell’arte.

Una fusione curiosa ancora oggi oscura per certi versi, relegata in seconda divisione dai grandi autori del cinema d’inchiesta come Rosi, Montaldo, Lizzani, Vancini, De Bosio, ecc, ma che in realtà rappresenta, nonostante la damnatio memoriae, un crogiuolo prezioso di professionalità ed impegno, di lavoro registico e di scrittura, che non va assolutamente sottovalutato, ma anzi ripreso e ristudiato nella sua complessità, nella sua oggettiva attualità.

Tre straordinari esempi di cinema come trade union tra i decenni, tra una fase storica ed un’altra, attraverso cui assistiamo allo scorrere e alla dilatazione/rielaborazione filmica di una realtà che è sicuramente cambiata nella forma ma non nella sostanza.

DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO

Mai come in questo ultimo periodo il tema spinoso del carcere e della carcerazione “preventiva” è quanto mai attuale. Un piccolo (rispetto alle grandi produzioni dell’epoca) film del 1971, diretto da Nanni Loy e candidato all’Oscar, affronta con cinica spietatezza un vero e proprio rimosso della storia politica italiana.

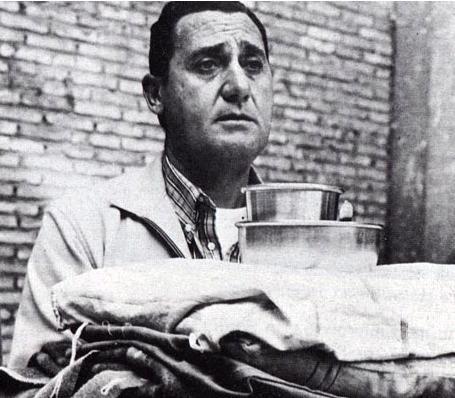

Giuseppe di Noi, interpretato da uno straordinario Alberto Sordi (che vinse anche il David di Donatello come migliore interpretazione di quell’anno, riconoscimento che bisserà per Un borghese piccolo piccolo nel 1977), vive in Svezia da sette anni dove ha messo su un’impresa edile di successo. Sposato con due figli piccoli, torna in Italia in vacanza per far vedere il bel Paese alla sua famiglia nordica. L’atmosfera è leggera, frizzante; nulla sembra presagire ciò che a breve trasformerà la vita di Giuseppe e della sua allegra famigliola. Alla frontiera italo-francese viene convocato all’ufficio doganale per accertamenti e subito dopo viene tratto in arresto. L’accusa? Omicidio colposo di uno sconosciuto turista tedesco. Altro non gli viene detto. Vane le insistenti richieste di Giuseppe di poter parlare con il Giudice per la convalida del fermo, di contattare la sua famiglia (che non aveva più visto dalla dogana) e il suo avvocato. Niente da fare. Il suo corpo viene sequestrato ed impacchettato, spedito per le galere di mezz’Italia. Tra rivolte, perquisizioni, soprusi di ogni genere. Parlando finalmente col giudice, dopo settimane di via crucis, si chiarirà che è stato un equivoco (di un eccesso di zelo misto a negligenza nel cancellare un nome da uno schedario) e che l’onesto Giuseppe di Noi potrà ritornare in Svezia, dopo però aver perso il suo lavoro e la certezza dell’inviolabilità di ogni cittadino, di ogni essere umano da parte di una legge, di uno stato di diritto che dovrebbe proteggere e non sequestrare, trattenere, gestire come un pacco anonimo, squalificato e senza importanza. Tale l’identificazione con un crimine non commesso, ma che tutti ritengono effettivamente compiuto (lo dice “la legge” e come si può non credere nella verità della legge se si è onesti), tale il terrore di essere di nuovo arrestato e rigettato nella macchina infernale, “trita tutto” della giustizia, che Giuseppe opterà istintivamente per una fuga che per sua fortuna si rivelerà del tutto immaginaria.

La forza di questo film non si basa solo sul fattore emotivo, sul pathos attraverso cui lo spettatore si identifica gioco forza con il destino incerto e le prove crudeli e disumane a cui Giuseppe è sottoposto, ma sul coraggio (ricordiamo siamo nel ’71) di squarciare il velo di ipocrisia e perbenismo che tendeva a rimuovere contesti ed umanità (come poi avverrà con il mondo manicomiale, ottimamente descritto da Marco Tullio Giordana ne La meglio gioventù) che non bisognava vedere, a cui non bisognava assistere.

In questo senso, il cinema come disvelamento, come processo incessante ed “autonomo” di rendere visibile l’invisibile, rappresentabile l’irrappresentabile, riesce laddove la sociologia, i trattati di economia politica o di storia non arrivano. Riesce cioè a dare concretezza, ad imprigionare in un fotogramma un processo reale, uomini e donne in carne ed ossa, situazioni a limite dell’umano, muri incrostati, secondini violenti e a personaggi “umorali”, quanto più veri quanto più finti, costruiti e pensati per le esigenze di scena.

Ed è precisamente nell’eterna dialettica circolare (da cui non si esce mai) tra realtà ed immaginazione che questo film mantiene e custodisce la sua vena politica più autentica. Nel fatto che è si finzione, appunto “messa in scena”, ma proprio per questo possibilità, opzione concreta, interattività dialogica con un reale quanto mai omogeneo alle più estreme proiezioni della fantasia.

Ancora una volta è la malleabilità della cosiddetta “commedia all’italiana” che permette (cosa che molto cinema d’autore non riuscì neanche a scalfire, se non tangenzialmente, impegnato com’era ad “autocelebrare” le invettive e le idiosincrasie dell’Autore) di indagare a fondo e senza pregiudizi (come fece il grande Dino Risi in capolavori assoluti come I mostri e Il sorpasso , o il Comencini di Tutti a casa, tanto per citarne i più noti) i mali oscuri e le aberrazioni di un quotidiano che all’apparenza non si danno all’occhio umano. Ci vuole uno sguardo speciale, una lente alterata – anch’essa probabilmente distorta dalla stessa realtà che pretende di rappresentare -, ma forse proprio per questo più onesta, meno boriosa e saccente dei soliti “professionisti” della morale.

Il cinema è sì finzione ma una finzione che dice la verità. Una finzione che ci permette di guardare gli occhi spiritati e la paura che mozza il fiato di Giuseppe Di Noi, mentre viene prelevato senza sapere il perché. Che vuole telefonare alla moglie, tranquillizzare i figli senza poterlo fare. Umiliato, malmenato, insultato, giudicato solo perché su un pezzo di carta c’è scritto il suo nome. Un nome che doveva esser cancellato dal casellario giudiziario anni prima, ma che per pigrizia o indolenza, per la bulimia kafkiana di una burocrazia elefantiaca efficiente solo nella sua inefficienza, non fu rimosso. Una finzione che ci permette di entrare in quelle celle, di due metri per tre, senza servizi igienici, spesso, troppe volte, sovraffollate; in quelle carceri fredde e umide d’inverno, roventi ed asfissianti d’estate, in cui davvero si impara solo l’arte del delinquere e dell’abiezione, in cui l’uomo si riduce ad un’ombra, ad un sospiro, ad un lamento intermittente, ad una cosa comprabile e vendibile, senza speranza di un futuro. Una finzione che ci permette di entrare in quella che Pasolini chiamava “l’anarchica essenza del potere”, e cioè la sua cecità, la sua irrazionalità (quanto mai razionale) nel colpire nel mucchio, nel fare ciò che vuole senza appello, di elevarsi al di sopra della stessa legge e dello stesso diritto che lo pongono in essere come garanzia del rispetto di tutti i cittadini, nel non voler vedere ciò che deve vedere, nel non sapere ciò che deve sapere, nell’eseguire ordini oscuri e spesso incomprensibili solo per il suo necessario perpetuarsi. Poco importa se qualche innocente finisce nella sua rete. Sono gli incerti del codice, gli incerti del mestiere.

E’ impossibile, parlando di questo film, non riandare con la memoria a ciò che accadde a Enzo Tortora. Al di là del giudizio personale e delle decisioni della magistratura, è un esempio straordinario, emblematico del potere del potere, della sua capacità di espropriare non solo la dignità, ma l’intima umanità di un uomo fino a poco prima rispettato ed ammirato da tutti come raro caso di virtù civica. Uomo modello. Padre modello. Famiglia modello. Lavoratore instancabile e grandissimo professionista. Basta una parola, il vento gira (e c’è chi lo fa girare) e tutto in un attimo può finire, alle volte per sempre, e non basta una vita per recuperare una cattiva nomea. Tutto ciò che si è fatto prima non conta nulla. Conta solo il giudizio severo ed inappellabile della “giustizia”. Il senso comune e quel gusto anonimo delle apparenze, su cui si può costruire una pacifica esistenza, ci si possono rivoltare contro con conseguenze immaginabili. Tanto basta per far crollare, anche nel cittadino più integerrimo, la fiducia nelle istituzioni che sembrava incrollabile, fino addirittura ad immedesimarsi in una colpa mai commessa, ad immaginarsi ribelle e fuggiasco. Dove lo stato di diritto abdica alla legge della giungla e del più forte, la fuga (o il sovvertimento dell’ordine) è l’unica via d’uscita. Il paradosso è che il potere, che dovrebbe per sua “natura” annichilire la ribellione, placare e gestire gli istinti di rivolta e d’illegalità, con il suo totalitarismo anarchico favorisce questa stessa ribellione, il vivere disumano ai margini della legalità, il non credere più alla sua opera di prevenzione e tutela degli onesti. Anche perché i furbi e i navigati sanno sempre come cavarsela. Gli onesti no. Gli onesti sono le vittime ideali, “sacrificabili” del sistema. Allora vinca il migliore!!

Ed è pateticamente questa la cifra narrativa, potremmo dire la morale di tutto il film e di alcuni altri di cui parleremo trattando del Sordi “politico” degli anni ’70. Il dato di fondo inconfutabile che il mondo, la sua crudeltà, la sua brutalità, le sue contraddizioni non possono essere tenute lontano. Non possiamo sbarrargli la porta. Esistono e quando meno ce l’aspettiamo piombano su di noi come un macigno, senza sapere alle volte neanche da dove arrivano. L’individualismo, il qualunquismo, il populismo, l’egoismo non pagano mai. Non basta voltare la faccia dall’altra parte e dire «non mi riguarda», «che se la sbrighino tra loro», «i delinquenti devono marcire in carcere», «se stanno dentro si sarà un buon motivo», ecc., perché un giorno, quando meno te l’aspetti può succedere anche a te e fuori da quelle mura, quando urlerai «sono innocente!», non ci sarà nessuno a lottare per te, per difendere i tuoi diritti, la tua libertà. Parafrasando Brecht:

«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari,

e fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei,

e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali,

e fui sollevato, perché erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere i comunisti,

e io non dissi niente, perché non ero comunista.

Un giorno vennero a prendere me,

e non c’era rimasto nessuno a protestare».

Non dimentichiamocelo mai.

Claudio Vettraino