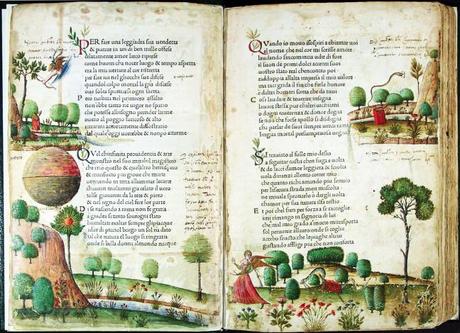

La cultura umanistica, con i suoi ideali, si colloca nella prospettiva delle biblioteche, delle raccolte di codici, delle edizioni di classici e delle monumentali opere di traduzione e trascrizione germinate nell’ambito delle più diverse facultates del sapere. Del resto, tale attitudine era presente anche fra gli antichi. Il tema è vasto e non è questa, purtroppo, la sede per scandagliarne approfonditamente le pieghe; ci limiteremo a indicare alcuni scorci caratteristici che possano fornire al lettore lo stimolo per rivalutare il proprio rapporto con i libri e per ritrovare negli autori che via via citeremo (ma non solo), quei comites latentes, quegli amici invisibili, con cui empatizzare al di là di ogni vincolo spazio-temporale.

Derivato dagli autori antichi e sviluppato dal Petrarca, il topos della conversazione con gli antichi ha un immediato effetto in Boccaccio; si affaccia durante il primo Quattrocento nei Ricordi di Giovanni Morelli e nelle prediche di San Bernardino da Siena, ritornando nel Teogenio di Leon Battista Alberti.

Il 10 dicembre 1513, con la famosissima lettera di Machiavelli a Francesco Vettori, il vecchio topos del dialogo con i testi acquista un’indiscussa notorietà.

Dopo mezzo millennio e un anno, vogliamo oggi celebrare il valore di tali testimonianze.

Nel periodo in cui la Repubblica romana iniziava il suo declino, possedere una biblioteca era un’aspettativa impossibile da realizzare per chi non godesse delle risorse finanziarie necessarie; Cicerone, che non aveva mai disposto di ingenti fortune, fu spesso impossibilitato ad acquistare in blocco i manoscritti delle opere letterarie che avrebbe voluto nella sua collezione. Dovette, perciò, ricorrere necessariamente all’ assistenza di Attico, un editore e che fu suo caro amico, amato da Tullio di un amore profondissimo e superiore a quello che il retore nutrì per suo fratello.

Ne è testimonianza il carteggio che compone i 16 libri delle Epistole ad Attico.

Attico riuscì, probabilmente, ad acquistare in blocco in Grecia una pregevolissima biblioteca per Cicerone; ma questi stentava a mettere insieme il denaro necessario per il suo acquisto e molte sono le lettere in cui prega l’amico di pazientare e di non vendere il prezioso tesoro:

La biblioteca di cui mi parli, bada bene di non prometterla a nessuno, neanche se trovassi un collezionista arrabbiato (Att.1,10,4)

Non sappiamo per quanto tempo l’editore assecondò la sua richiesta e se alla fine Cicerone riuscì a riscattare i tanto desiderati libri; ma quasi commuove il poter constatare a distanza di secoli come analoghe esigenze trovino riscontro nelle parole di Petrarca, figlio spirituale dello scrittore latino, anch’egli impegnato in diversi carteggi nel tentativo di soddisfare una insaziabile librorum inquisitio:

nella Senile XV, ricorda la sua consuetudine di richiedere agli amici che partivano per dei viaggi in Francia, Germania, Spagna e Bretagna di ricercare per lui libri, e soprattutto testi di Cicerone.

Nella stessa Senile, l’entusiastica testimonianza del rinvenimento di due orazioni di Cicerone: la Pro Archia, scoperta a Liegi mentre faceva ritorno da Colonia, e di un’altra orazione spuria, di difficile identificazione.

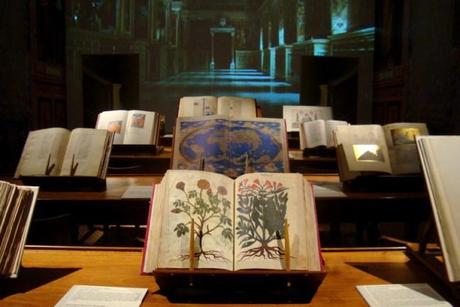

Nella Familiare XIII si parla, invece, della diffusione che Petrarca diede della Pro Archia nella cerchia degli amici fiorentini: la generosità e la volontà di condivisione sono infatti primarie virtù per coloro che intendano approntarsi agli Studia Humanitatis, di cui la biblioteca rappresenta una sorta di luogo consacrato a riti collettivi di reciproco scambio, confronto e divulgazione, all’interno del quale il libro stesso diventa persona viva e addirittura superiore ai viventi.

Ho amato Cicerone, lo confesso, ho amato Virgilio, e del loro stile e del loro ingegno mi son compiaciuto più che d’orgi altra cosa; altri molti della schiera dei grandi ho prediletto, ma questi due mi furono, quello padre e questo fratello. A tanto amore mi spinse l’ammirazione e la familiarità contratta per lungo studio coi loro ingegni, così grande che appena avrei potuto contrarla con persone vive. (1)

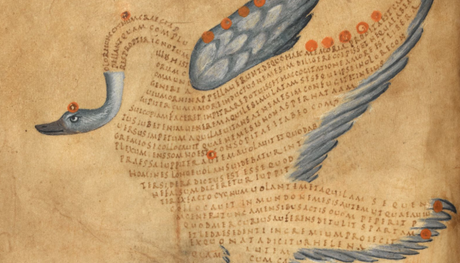

Con l’invenzione della stampa assistiamo in un breve volgere di anni a mutamenti radicali della produzione, diffusione, raccolta e conservazione del libro.

Attraverso le tecniche più innovatrici e raffinate si risponde alle richieste di una nuova cultura, interessata non solo a nuovi testi, ma che ne rinnova la produzione e la circolazione e, prima ancora, l’immagine.

Già con Petrarca, l’umanesimo si presentò come una sorta di incontro corale di tutti gli uomini attraverso i libri, i quali, arricchendosi di sempre nuove suggestioni, divengono, nelle parole di Decembrio, memoria dell’umanità nel suo insieme:

La memoria degli uomini e quello che si trasmette di bocca in bocca, a poco a poco va in fumo, e a mala pena dura quanto l’età di un uomo solo. Quanto, invece, è stato registrato nei libri, perpetuamente rimane, insieme a quel poco di più che per avventura viene tramandato a noi dalla pittura e dai monumenti scolpiti nel marmo o fusi nel bronzo. Ma questi non riescono a indicarci con precisione il tempo, né facilmente ci dicono la varietà dei motivi e delle cause da cui le azioni dipendono. […]

Che bella suppellettile, i libri! che dolce famiglia, come la chiama Cicerone, frugale e ben costumata: […] i libri al nostro cenno parlano, a un altro tacciono, sempre pronti ai nostri comandi: tu li puoi stare a sentire quanto vuoi, e farli parlare di quello che vuoi. E siccome la nostra memoria tutto non può ritenere, anzi ritiene molto poco, penso che i libri debbano essere gelosamente custoditi da noi, quasi una seconda memoria, poiché essi, insieme alle lettere, sono il forziere comune che racchiude tutto quanto noi possiamo sapere e ricordare (2)

Ma torniamo a Machiavelli e alla lettera di cui in apertura si accennava, di cui riportiamo un passo:

Venuta la sera, mi ritorno in casa, et entro nel mio scrittoio; et in su l’uscio mi spoglio di quella veste cotidiana, piena di fango et di loto, et mi metto panni reali et curiali; et rivistito condecentemente entro nelle antique corti degli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, che solum è mio, et che io naqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro, et domandarli della ragione delle loro actioni; et quelli per loro humanità mi rispondono; et non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimenticho ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tucto mi transferisco in loro. (3)

Questo brano, il più noto dell’epistolario machiavelliano, evoca con luminosa efficacia il connubio rituale e conviviale dell’intellettuale che si immerge nella lettura/conversazione/ragionamento coi testi.

Costretto all’esilio da Firenze e desideroso di tornare ad immergersi nella vita politica attiva, l’ex segretario non indugia sui meriti morali della lettura solitaria e non dimostra la benché minima tentazione ascetica. Mentre in Petrarca, in Boccaccio e successivamente in coloro che ne raccoglieranno l’eredità ideale, l’ Otium Letterario acquista la dimensione elitaria e discosta di una critica spinta fino al rifiuto della contemporaneità e del suo degrado; Machiavelli (coi suoi amici degli Orti Oricellari), il marcante Morelli e Bernardino da Siena raccomandano il dialogo con gli antichi nella prospettiva dell’operosità e del Negotium.

Morelli, ad esempio, vede nel dialogo coi libri un divertimento e un rifugio contro i colpi del destino, raccomandando l’abitudine della lettura come propedeutica alla vita politica e alla direzione dello stato: la frequentazione degli auctores è un tutt’uno con l’esperienza; ambedue sono compartecipi del perfezionamento personale. Il libro indossa fra le altre, nella sede dei Ricordi, una delle sue vesti più importanti: quella pedagogica. San Bernardino ne esalterà il ricamo finissimo dell’alacrità spirituale.

Diversi comportamenti culturali e mentali, insomma, molteplici le finalità.

Un minimo comun denominatore.

- Petrarca, Fam. XXII 10

- A. Decembrio, De Politia literaria libri septem, Basileae, per Johannem Hevagium, 1562, pp. 99-100

- Machiavelli, Lettere

Bibliografia:

C. Bec, Cultura e società a Firenze nell’età della Rinascenza, Roma, Salerno Ed. , 1981

Maria Accame, Librorum Inquisitio. Petrarca e le Biblioteche Antiche

E. Garin, Umanisti a colloquio con i codici: il libro come memoria storica degli uomini, “Accademie e biblioteche” L (1982)