C’è una sequenza, in Dallas Buyers Club, che racchiude l’essenza del film, dell’operazione, e della vita: mentre il protagonista, Ron Woodroof, ricerca in biblioteca tentando d’approfondire la sua conoscenza superficiale dell’AIDS, ricorda un incontro sessuale avuto anni prima, fugace, nel retro di qualche magazzino, con una sconosciuta, che non viene mai ripresa in viso in modo chiaro, quasi a sottolineare la futilità dell’episodio. Eppure, capisce Woodroof, quei minuti trascorsi con quella donna, sotto quel pallido e tremolante neon, hanno segnato il suo destino.

Non credo assisteremo mai più, per molti anni almeno, a una raffigurazione così essenziale e efficace della vita e della morte.

Scevra di retorica.

Certe cose accadono e basta. Inutile fingere che l’evento sia utile o bello, o che abbia qualche valore per il malcapitato, inutile mentire: è la morte che s’è affacciata nel sangue, per un piacere durato pochi minuti.

E la morte fa schifo. Sempre.

A quel punto, si sceglie come vivere il tempo che resta. Contro tutti.

Perché, secondo aspetto, meraviglioso dal punto di vista narrativo, ma assolutamente tragico, Ron Woodroof è quasi sempre solo, nella sua guerra contro la malattia e contro le persone. Solo nel momento della disperazione assoluta, quando si dirige verso il Messico, verso una cura che forse non esiste, non esisterà mai.

Aggrapparsi a ogni singolo istante. Fino alla fine inevitabile.

Terribile.

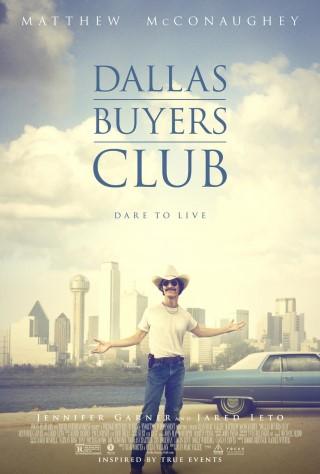

Il 2014 è l’anno di Matthew McConaughey. Non spenderò altre parole per descrivere la sorpresa che rappresenta questo attore fino a oggi sottovalutato, anche da me. Guardatelo nei panni di Woodroof, l’elettricista omofobo appassionato di rodei che si scopre ammalato di AIDS e muta la propria esistenza, la propria percezione, spogliandosi della meschinità e della gretta ignoranza e convivendo, perché di convivenza si tratta, col terrore di morire, e tuttavia non rinunciando a esistere ogni giorno, autodeterminandosi.

McConaughey ha perso circa venti chili, per questo ruolo, riducendosi pelle e ossa. Solo una piccola testimonianza della dedizione al film, alla causa, forse. Parliamo di un professionista.

Il suo collega, co-protagonista, Jared Leto, ne ha dovuti perdere solo 13; partivano, lui e McConaughey, da forme fisiche diverse. E tutti sul set erano un po’ preoccupati di vederli collassare da un momento all’altro. Le riprese sono durate solo 25 giorni, costrette, oltre che dallo stato fisico degli attori, anche da un budget ridicolo, al lavoro dietro la regia di Jean Marc-Vallée.

La potenza di Dallas Buyers Club, il cui titolo deriva dall’attività messa su da Woodroof, un centro per la vendita di farmaci anti-AIDS non ancora approvati dal Governo degli Stati Uniti, è l’assoluta mancanza di retorica dei sentimenti.

In un mondo colmo di diversità, l’odio è materia comune. Sconfitto però dall’intelligenza, come sempre dovrebbe essere e cosa che, invece, non accade quasi mai.

Combattere per una vita di cui non si ha la certezza (una vita che non è una vita, probabilmente; o che le assomiglia davvero poco) è forse l’impresa più eroica e disperata e astratta che ciascuno di noi può provare a compiere. La semplice idea atterrisce. E di sicuro è impossibile evocarla in una semplice recensione.

La malattia è una merda, ti priva di tutto, in primo luogo dei sogni. Ti priva del futuro, prende possesso del tuo presente e lo butta nel cesso. L’AIDS lo fa in maniera ancora più subdola, colpendo mentre alle prese con un gesto d’amore, nella maggioranza dei casi.

Tema delicato, trattato in maniera ammiccante e complice, almeno fino a ora, fino a questo film, che emoziona soprattutto nel culmine, a mio avviso, quando si palesa l’assoluta impossibilità, per il protagonista, di una esistenza normale. C’è solo un abbraccio: dietro, il sentimento impossibile. Una consapevolezza che devasta.

Ed è inutile persino provare a immaginare: certe abissi non si possono neppure intuire.

Jared Leto è Rayon, un transessuale, anche lui affetto da AIDS, che per le circostanze diventa amico e socio di Woodroof. Anche la sua prova d’attore è straordinaria, non fosse il caso di ribadire che il limite dell’ignoranza è, a tutt’oggi, l’unico ostacolo a una vita felice.

Ho letto da qualche parte che non è esistito nessun Rayon, nella vita di Woodroof: il personaggio non è quindi ispirato, contrariamente all’altro protagonista, a una persona che è esistita realmente; è, al contrario, un simbolo. Rappresenta l’altra faccia della seconda parte della vita di Ron Woodroof, dopo la diagnosi, incarna il superamento dei pregiudizi da parte di quest’ultimo, l’amicizia pura, quella che è stata la lezione forse più importante appresa da quest’uomo. Poco male, è un personaggio meraviglioso.

Le restanti parti del film sono invece aderenti a quelli che furono i veri eventi che, dal 1985 al ’92, anno della morte, caratterizzarono la vita di Woodroof, cui vennero predetti 30 giorni di vita, che invece durarono sette anni.

La sovrastruttura narrativa, ché sempre di narrazione si tratta, avendo aspirazioni artistiche e non essendo mero documentario, non è accessoria; la cinepresa è raffinata, priva di pudore, complessa nella costruzione delle scene, quasi dolorosa quando accompagna le scene con sibili, che rappresentano le fasi in cui la malattia invade il quotidiano, riportando tutto sotto la sua luce brutale, ma che sono anche il dubbio, la paura, l’angoscia. La paura dell’ignoto.

Superbo, insomma. E doloroso.

Indice dei film QUI