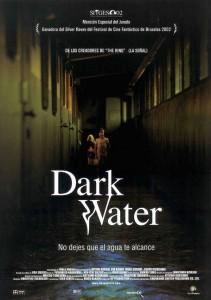

In un certo senso, Dark Water di Hideo Nakata riprende il discorso che Ring aveva lasciato in sospeso.

Tratto anch’esso da un romanzo di Suzuki Koji, narrativamente e stilisticamente prosegue e approfondisce le tematiche e il linguaggio contenuti nel film del 1998, ponendosi, per certi aspetti, un passo oltre.

Tratto anch’esso da un romanzo di Suzuki Koji, narrativamente e stilisticamente prosegue e approfondisce le tematiche e il linguaggio contenuti nel film del 1998, ponendosi, per certi aspetti, un passo oltre.

Dark Water, infatti, non è un film gore, non ci sono elementi di violenza esplicita e, pur contando sulla presenza di un fantasma, si configura quasi come un horror psicologico e sicuramente dalle atmosfere cupe e sonnolente. Lo stesso fantasma è ormai inconciliabile con i concetti di bene e male.

Se, infatti, Ring terminava alle porte di un futuro minaccioso, in cui l’espiazione della colpa si risolveva nella creazione di altro male distruttivo e autodistruttivo in senso quasi specialistico, Dark Water ci racconta di un (eterno?) presente in cui ristagnala sensazione che quel futuro terribile sia già drammaticamente accadutio e che non vi sia alcun rimedio ad esso.

Lo stesso elemento acquatico, eretto qui a nucleo portante della narrazione, non ha nulla a che vedere con una dimensione salvifica, di purificazione e rinascita. Piuttosto, è portatore di morte.

Dark Water è un’opera al nero, malinconica, in cui la speranza è (definitivamente?) morta e le protagoniste del film si trovano già oltre il punto di non ritorno. Un film in cui aleggia un persistente e raggelante senso di perdita e di abbandono, ineluttabile e incastonato in ambientazioni agghiaccianti, spesso bluastre quando non putrescenti, desolate e prive di qualsiasi forma di consolazione.

Un dramma familiare profondamente umano, in cui la lotta di una madre e una figlia con entità sovrannaturali che cercano la pace si configura come specchio di un’umanità sfinita che cerca di ricomporre qualche brandello di certezza nella propria esistenza, abbracciandosi in una disperazione che affoga in un’acqua torbida ed inarrestabile.

Un dramma familiare profondamente umano, in cui la lotta di una madre e una figlia con entità sovrannaturali che cercano la pace si configura come specchio di un’umanità sfinita che cerca di ricomporre qualche brandello di certezza nella propria esistenza, abbracciandosi in una disperazione che affoga in un’acqua torbida ed inarrestabile.

È un’opera profondamente dolente, fredda, umida, spaventosa, cupa, attraversata da suoni non invasivi ritmati con una pioggia eterna che sbatte incessantemente sui tetti, con l’acqua che sgorga dai lavandini, che ristagna in una macchia sul soffitto e che allaga lentamente ma progressivamente gli occhi dello spettatore.

In Dark Water i fantasmi non si sconfiggono, è piuttosto necessario trovare il modo di convivere con loro, perché fanno definitivamente parte della nostra esistenza e bisogna com-prenderli per renderli ancora più simili a noi, poiché i nostri dolori ed i loro dolori si mescolino e le differenze si annullino, e la ricerca disperata di una madre – unico elemento non di salvezza ma di sollievo, quasi di tregua, laddove i padri non esistono e le famiglia è disgregata – porti un po’ di calore.

In questo senso l’opera di Nakata si configura anche come un film molto intimo, estremamente femminino (quanto e più di  Ring), un’opera che oltrepassa i pudori del dramma familiare di una madre alle prese con una vita ridotta a brandelli dalla realtà, le cui ferite non si rimarginano ma, anzi, si proiettano sul senso (incomprensibile) di una macchia d’acqua che si allarga su un soffitto.

Ring), un’opera che oltrepassa i pudori del dramma familiare di una madre alle prese con una vita ridotta a brandelli dalla realtà, le cui ferite non si rimarginano ma, anzi, si proiettano sul senso (incomprensibile) di una macchia d’acqua che si allarga su un soffitto.

Dove risiede una considerevole parte della devastante potenza e del crudele potere di Dark Water?

Ogni cosa, la più sicura come la più ordinaria, è imbevuta di un male quasi immanente, che impregna anche i luoghi in cui ci si dovrebbe sentire più sicuri, suggerendo che a volte è l’orrore della realtà stessa ad essere intollerabile.

Dark Water fa indubbiamente paura, ma ciò che permane alla fine della visione è un senso molto più profondo e complesso di dolore misto a tristezza, una sensazione di rimpianto, un disagio non pienamente spiegabile che proviene da una percezione di perenne insicurezza e di irrimediabile sconfitta.

Written by Alberto Rossignoli

Fonte

M Lolletti – M. Pasini, “Storie di fantasmi. Il nuovo cinema horror orientale”, Foschi Editore, Forlì 2011.

![[Rubrica: Italian Writers Wanted #12]](https://m22.paperblog.com/i/289/2897898/rubrica-italian-writers-wanted-12-L-cIVqIF-175x130.png)