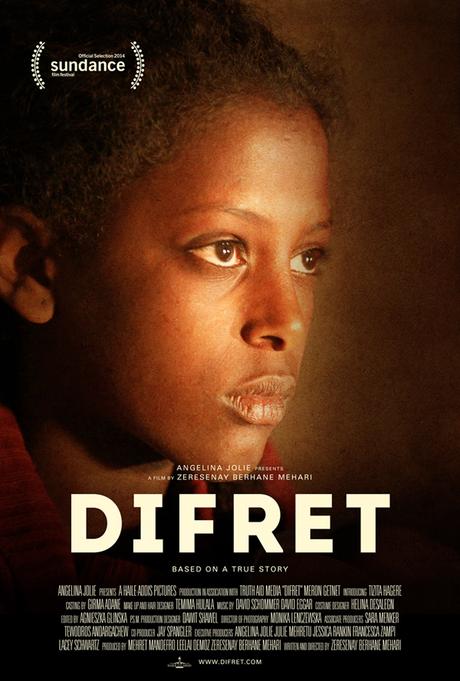

Telefa / Una pratica consuetudinaria dura a morire anche nell’Etiopia dei nostri giorni/Ne tratta il regista Mehari con il film “Difret”

Partiamo da un dato numerico che ci fornisce lo stesso regista Mehari, che ha diretto “Difret”, un film pluripremiato, in questi giorni in uscita nelle nostre sale cinematografiche, su di una pratica consuetudinaria ancestrale, parte integrante di un certo tipo di cultura, quella etiopica, e che vede vittima di una storiaccia, nel non troppo lontano 1996, una giovane donna di appena quattordici anni, di nome Hirut Assefa.

Hirut, la protagonista, abita come tante altre sue coetanee con la famiglia in un villaggio rurale poco distante dalla capitale Addis Abeba. E trascorre un’esistenza serena com’è normale che sia alla sua età.

Il dato numerico che, per la comprensione degli accadimenti è importante è che, nonostante la modernizzazione del Paese (l’Etiopia), un certo benessere arrivato ad alcuni più fortunati di altri e pure una parziale emancipazione della donna nelle città, l’82% della popolazione femminile etiopica risiede ancora nelle campagne con tutte le immaginabili conseguenze di un tale stato.

Col cominciare, ad esempio, dal poter fruire di una modestissima se non quasi nulla scolarizzazione in quanto il ruolo femminile assegnato alle bambine, e poi ragazze in età da marito, sarà da subito quello di moglie e di madre, dedite ad accudire la nuova famiglia. Una famiglia , com’è in Africa, allargata e, pertanto, piuttosto numerosa.

Con tanta prole, genitori, nonni e zii. Dove si sfacchina dalla mattina alla sera tra mille disagi. E non c’è altro. Proprio null’altro.

Spesso neanche la tenerezza dello sposo.

Per arrivare a ricoprire codesto ruolo femminile le ragazze etiopiche, secondo antiche usanze, che non turbano affatto i sogni né delle madri e neanche dei padri, anche perché è sempre stato così,un malcapitato giorno vengono rapite dall’eventuale futuro sposo e stuprate. Il seguito è scontato.

Quella giovane donna dovrà , che lo voglia o meno, sposare poi il suo rapitore.

Pena l’emarginazione dall’intero contesto di provenienza.

Quando questo rito, ossia la cosiddetta “telefa” accade a Hirut, la giovane è una di quelle che invece non ci sta.

Non accetta cioè di sottostare a una tradizione culturale, che non riesce a comprendere e che perciò rifiuta.

E, per sottrarsi al suo stupratore, arriva addirittura a ucciderlo con un colpo di fucile.

“Difret” in amarico significa coraggio ed è appunto il titolo del film di Mehari.

Coraggio cioè di osare l’inimmaginabile per quel contesto, che non è certo l’omicidio in sé, il quale resta comunque un atto delittuoso , ma l’aver avuto la caparbia volontà di rompere con una tradizione assurda e disumana, che fa della donna non una persona, come dovrebbe essere, ma un oggetto.

Un oggetto di piacere e , se vogliamo, temporaneo.

Quella ragazza, poi donna, non appena dopo qualche anno, è solo un animale da soma, gravato da mille incombenze (familiari e no) e con un corpo sfatto dalle ripetute gravidanze.

Hirut avrebbe dovuto essere quasi certamente condannata a morte dopo regolare processo, come la legge ufficiale prevede, se non si fosse imbattuta casualmente in Meaza Ashenafi, un’avvocatessa fondatrice di un’associazione di donne- avvocato, il cui scopo è proprio quello di difendere i più deboli dai soprusi della giustizia istituzionale. E non solo.

E il “ non solo” significa che esistono anche i comitati di villaggio, le cosiddette “corti di giustizia”, le cui udienze e sentenze date hanno luogo, all’aperto, sotto un albero e il loro giudizio pesa molto più di quello espresso dal magistrato istituzionale. E questo in quanto nel villaggio, in Africa, ci si nasce e ci si cresce tutti.

Comunque, alla fine, dopo alterne vicende e parecchie angosce vissute sulla propria persona, Hirut, al processo, la spunta e vince. E assieme a lei c’è, in contemporanea, il meritato successo professionale di Meaza, l’avvocatessa che l’ha difesa.

Successo che equivale ormai a poter parlare e dibattere apertamente sul tema in società. E spianare, soprattutto, in questo modo la strada a tante altre Hirut, che di “telefa” non vogliono affatto saperne.

E che, magari, a un precoce e forzoso matrimonio, preferiscono l’istruzione, l’andare in città e acquisire lì un mestiere, una certa professionalità, che significa lavoro e ad un tempo riscatto e libertà di scelta.

Il film ,a questo punto, induce di necessità a un confronto tra tradizione da rispettare e modernità da poter vivere nella scontata contemporaneità, in un percorso storico, quello dell’Etiopia, che ha saltato (e non certo per colpa sua) alcuni passaggi importanti, restando ancora troppo ancorato al passato.

Un passato di coloritura feudale con certe consuetudini che,ai nostri giorni, non hanno più ragione d’essere. Lo è importante il passato, semmai, solo per alcuni valori. Quelli che meritano giusta attenzione in quanto patrimonio e testimonianza di una civiltà millenaria considerevole e da non dimenticare.

L’impegno del regista, Mehari, etiope anch’egli, ma trasferitosi anni addietro in California per affinare le sue tecniche di regia, in definitiva è proprio quello di dare una spinta in avanti con le sue proposte e favorire una graduale corretta modernizzazione nel suo Paese. In questo caso, e con questo lavoro, a partire dal rispetto dovuto alla donna.

Marianna Micheluzzi (Ukundimana)