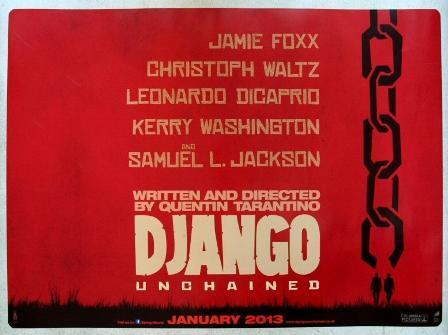

E ci siamo, con Django Unchained Tarantino dichiara amore al nostro cinema, quello italiano, non solo allo spaghetti-western, tanto citato dai recensori della rete a proposito del Django di Corbucci, quanto subito messo in un cantuccio, come fosse un parente scomodo.

Perché il cinema italiano è stato questo, non è quello che si ostinano a propinarci come opera figa di registi monomaniaci e depressi, ma il cinema d’intrattenimento, fighissimo, quello che se gli domandi se è un dio risponde sì.

Una volta eravamo dei. Poi abbiamo abbassato la cresta. Lodevole intenzione, ma pessime conseguenze.

E comunque Tarantino parte dalla stessa musica di Django di Corbucci, stessa ambientazione, stessi titoli di testa rossi, a rappresentare sangue e valori cromatici alterati. In questa storia ci si sporca.

La particolarità di questa operazione è che il regista si chiama Quentin Tarantino, che posso apprezzare o non, com’è successo e come succederà altre volte, ma al quale riconosco un valore unico: se ne fotte delle critiche e fa il cinema che vuole lui.

Risultato, i suoi film segnano un percorso di maturazione che è impossibile non vedere nella padronanza tecnica, nell’insistere su certi temi, la pioggia di sangue, e nell’integrarla al dramma vero e proprio, alla commedia e alla comicità, mai di grana grossa.

Tarantino è anarchico quando si permette il lusso, nel mezzo di una scena d’azione, di piazzare un flashback immediato sulla preparazione della stessa, mi riferisco al meeting degli incappucciati prima della scorreria ai danni di Django, con discussioni umane, troppo umane, che strappano risate.

***

Intenzione ben precisa, d’altronde, quella di mitigare dramma e epica col filtro del pulp, della commedia. Ne parlavo ieri in fase di commenti al Django di Corbucci, Tarantino riveste intenzioni da autore impegnato, dramma, razzismo, vendetta, violenza, amore, con una patina dissacrante. L’ha sempre fatto, fin dall’inizio, con risultati ambivalenti, dall’idolatria al rigetto. E lui, come già detto, se ne frega.

Io stesso lo detesto per certe prese di posizione, ma non posso non rispettarlo e pensare che, al suo posto, farei esattamente come fa lui: l’unico modo, poi, per sopravvivere in questo mondo.

Tornando al film, mi fa ridere pensare che c’è chi lo considera un film storico sullo schiavismo americano. Django Unchained è un film storico sullo schiavismo esattamente come Django di Corbucci lo era sul dopoguerra secessionista americano. Corbucci non se ne fregava niente dei dilemmi tra Nordisti e Sudisti negli Stati Uniti, prima di tutto perché è impossibile per un italiano capirli fino in fondo, pur avendoli studiati, e in secondo luogo perché a Corbucci interessava più la divisa nordista, blu e gialla, e un personaggio che non fosse antipatico come potevano essere i Sudisti, sostenitori della schiavitù.

Tarantino, è bene ricordarlo fino alla nausea, è dal Django di Corbucci che prende le mosse, quindi da uno spaghetti-western, ovvero dalla visione italiana del mito del West, non dalla storia americana in senso stretto.

È vero, c’è stata una grossa documentazione storica, in Django Unchained, è evidente dai costumi e dai set ricostruiti, ma lo schiavismo è il tocco originale di Tarantino che cambia la prospettiva, rende Django un nero in schiavitù e taglia la storia, che poi è originale rispetto al film ispiratore, nell’ottica del fenomeno degli schiavi, visto attraverso gli occhi di uno schiavo (Jamie Foxx) che non è Spartaco, un novello rivoluzionario, ma un indipendente, un uomo che vuole essere libero e, soprattutto, un personaggio da spaghetti-western.

***

In sostanza, ci troviamo di fronte a un’operazione cinefila di proporzioni incredibili, così come lo spaghetti western era idealizzazione della frontiera americana, Tarantino, a cui piace fare le cose complicate, reinterpreta lo spaghetti-western, già reinterpretazione, e lo contamina con vera storia americana, possibilmente scomoda: la schiavitù.

Il risultato è un nuovo modo di intendere il cinema, via già mostrata con Inglorious Basterds, cinema che non pretende, né finge di essere reale o veritiero, perché è evidente che trattasi di messinscena, seppur curata nei minimi dettagli, ma che è, una volta per tutte, opera di fantasia che nulla ha a che vedere con la realtà, pur imitandone i contenuti, e rispettandoli, come in questo caso.

Django possiede sfumature da fumetto, il dramma della schiavitù che pure, credetemi, nonostante le futili proteste di Spike Lee, è trattato con sensibilità, è filtrato attraverso la realtà della finzione, secondo la precisa volontà del regista.

Allora, la conseguenza è che può piacere o non piacere, ma laddove c’è intenzione e scelta ben precisa, ragionamento ponderato unito a tecnica sopraffina e mestiere, non si può fare altro che ammirare.

***

Il film è una storia di vendetta e libertà, come detto. Oltre a Jamie Foxx, splendido Django, Christoph Waltz, nei panni del Dott. Schulz, personaggio e già icona. Tedesco, pensate un po’, che libera Django e lo adotta, quasi, indottrinandolo alla libertà e al cinismo, all’uguaglianza, magari, e che, attraverso il racconto del mito di Brunilde (personaggio della mitologia celtica, nonché nome della moglie di Django) salvata da Sigfrido lo trasforma in eroe, seguendo quegli antichi dettami che indicavano, nella conoscenza del nome delle cose, il potere su di esse. Django scopre la sua essenza eroica nel mito antico, caso mai, per qualche istante, da spettatori disattenti, ci fossimo persuasi che la sua natura fosse reale: Django è personaggio di fantasia, eroico e mitologico. Una mitologia moderna, riveduta e corretta.

Leonardo di Caprio, negriero e schiavista che disserta di frenologia e sottomissione “naturale” dei neri ai padroni bianchi. e ancora Samuel Jackson, che interpreta Stephen, vecchio maggiordomo asservito a Di Caprio, complice.

Un cameo spetta a Franco Nero, il Django originale, con gli occhi di ghiaccio, in una delle sequenze più dure di tutto il film. È uno spettatore, insieme a Di Caprio, di un combattimento fra schiavi. Combattimento duro, selvaggio e che, nella brutalità, trasmette tutta l’abiezione e la follia della schiavitù. Quando parlavo di serietà di temi, è soprattutto a questo, che mi riferivo.

Amore per il nostro cinema, quello di Quentin Tarantino e davvero nostalgia quando, in chiusura, scorrono queste note, quelle di Lo chiamavano Trinità. Sì, proprio quelle. Perché lui il cinema lo guarda, lo vive e lo ricorda.

Indice delle recensioni QUI