di Michele Marsonet. A sei anni di distanza dalla sua scomparsa Richard Rorty continua a far discutere. Ne è prova il fatto che le principali opere da lui scritte sono tuttora disponibili presso le case editrici e possono essere inserite nelle bibliografie dei corsi universitari senza problemi, destino non condiviso da altri pensatori contemporanei (inclusi alcuni ancora viventi). Quali i motivi?

di Michele Marsonet. A sei anni di distanza dalla sua scomparsa Richard Rorty continua a far discutere. Ne è prova il fatto che le principali opere da lui scritte sono tuttora disponibili presso le case editrici e possono essere inserite nelle bibliografie dei corsi universitari senza problemi, destino non condiviso da altri pensatori contemporanei (inclusi alcuni ancora viventi). Quali i motivi?

Dopo l’abbandono della filosofia analitica e il suo avvicinamento al pragmatismo – e in particolare a quello di William James – Rorty è diventato il principale fautore del dialogo tra la tradizione analitica e quella continentale. Fece inoltre scalpore negli ultimi decenni del secolo scorso la tesi che la letteratura è più utile alla filosofia di quanto non siano la scienza e la logica, rovesciamento completo di un paradigma di pensiero a lungo dominante nelle nazioni anglofone. A ciò va aggiunta la “scoperta” del pensiero di Heidegger e dell’ermeneutica in genere, per tanti anni quasi ignorati in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

Senza dubbio lo “stile” rortyano è accattivante. I suoi libri si leggono con piacere e offrono una serie ininterrotta di rimandi a letteratura, teatro, fantascienza e poesia. Ma la persistente popolarità del filosofo americano è dovuta, a mio avviso, alla sua capacità di esprimere al meglio una visione relativistica del mondo, della storia e della società, incarnando così lo “spirito” prevalente nel nostro tempo.

Innanzitutto le radici delle credenze umane non vanno ricercate in modelli di tipo platonico o cartesiano. Rorty li considera, per l’appunto, astorici e atemporali e, quindi, irrealistici. Tali radici risiedono piuttosto nella conversazione, elemento fluido, dinamico e in perenne divenire. La conversazione non cerca di “fuggire dalla storia” inventando modelli eterni e fissando una “fine” arbitraria delle pratiche umane. Egli osserva a questo proposito che, nella visione gnoseologica di Quine e Sellars, dire che la verità e la conoscenza non possono esser giudicate se non secondo i parametri di chi giudica non è dire che la conoscenza è meno nobile, o meno importante, o più “staccata dal mondo”, di quanto pensassimo. Significa semplicemente ribadire che nulla può valere come giustificazione se non in rapporto a tutto ciò che già è accettato, e che non esiste modo di porsi al di fuori dei nostri giudizi e del nostro linguaggio per trovare verifiche diverse da un test di coerenza.

Rorty ricorre, come Quine e Sellars prima di lui, alla metafora della nave concettuale formulata da Otto Neurath, neopositivista anomalo che aderiva alla visione di Pierre Duhem secondo cui ogni proposizione è imbevuta di ipotesi di ogni tipo, ipotesi che si rivelano a loro volta sempre relative a un particolare schema concettuale. Secondo Neurath, infatti, noi siamo come marinai che devono ricostruire la loro nave in mare aperto, senza poter iniziare da capo da cima a fondo. Se una trave viene tolta, deve essere subito sostituita da una nuova, e intanto tutto il resto della nave viene usato come supporto. Così, grazie alle vecchie travi e ai pezzi di legno alla deriva, la nave può essere interamente rifatta – ma solo per mezzo di una ricostruzione graduale.

Dunque siamo marinai su un’imbarcazione che viene ricostruita poco per volta nel corso della navigazione, costantemente impegnati a creare nuove immagini di noi stessi e nuovi vocabolari. Credenze e valori – anche se, a differenza di Rorty, non è facile per tutti ammetterlo a cuor leggero – non hanno fondamenti filosofici certi né giustificazioni che possano trascendere il corso della storia. Quando la nostra visione del mondo – che è poi quella dell’Occidente progredito e industrializzato – viene contestata, tutto ciò che possiamo fare è sottolineare i motivi “pratici e sentimentali” che ci inducono ad adottarla, senza d’altro canto essere in grado di avanzare una difesa filosofica che la renda inattaccabile. Il liberalismo di Rorty è secondo la sua stessa definizione borghese e post-moderno, ma anche ripiegato su se stesso, in quanto non si propone affatto di convincere i suoi contestatori ricorrendo ad argomenti “forti” giudicati impossibili.

Si noti che Dewey, invece, si proponeva esplicitamente di fornire dei fondamenti filosofici solidi e sicuri al liberalismo, magari sottolineandone l’afflato sociale. Ma questa secondo Rorty è una strategia votata al fallimento, dal momento che la “forma di vita” dell’Occidente industrializzato non possiede dei fondamenti metafisici ed epistemologici che ne garantiscano, oltre al successo pratico e temporaneo, la sopravvivenza nei secoli a venire. Si tratta del nostro progetto, che proprio in quanto nostro deve essere proposto – ma non imposto – agli altri. Il punto di partenza del liberalismo occidentale è insomma puramente contingente, e ciò significa che il pragmatista non può rispondere alla domanda “che cos’ha l’Europa di tanto speciale?” se non dicendo “hai qualcosa di non europeo da proporre che renda più facilmente realizzabili i nostri scopi europei?”.

Se ci collochiamo dal punto di vista politico, pertanto, non è difficile constatare che il neopragmatismo rortyano non implica affatto conseguenze rivoluzionarie. Il liberalismo è sostenibile sul piano individuale e volontaristico, ma non difendibile su quello filosofico, e ciò significa che non si possono fornire agli antiliberali dimostrazioni “oggettive” della sua – presunta – superiorità. Sono le pratiche – e non gli ideali – che debbono essere promosse, e va da sé che le pratiche vanno accettate più che difese. Il modello di vita occidentale (ma soprattutto americano), che negli scritti di Dewey acquistava una valenza universale qualora emendato dai suoi difetti più evidenti, in Rorty è semplicemente un modello tra gli altri, accettabile soprattutto perché dà vita a una società in cui, tutto sommato, risulta piacevole vivere.

Dobbiamo allora chiederci se – e fino a che punto – le tesi di Rorty possano essere contestate e rifiutate facendo appello al concetto di “razionalità”. Dico questo perché è evidente che se accettiamo l’idea rortyana di una razionalità non solo debole e limitata, ma anche cangiante con il mutare delle condizioni storiche e sociali e con il passaggio da una cultura a un’altra, diventa impossibile qualsiasi appello a valori assoluti perché transculturali. Si revoca insomma in dubbio il presupposto fondamentale dell’Illuminismo, e non caso, una volta compiuto questo passo, Rorty si sente in una sorta di botte di ferro. A partire dal 1972, anno di pubblicazione del suo celebre saggio “Il mondo finalmente perduto”, il filosofo americano si collocò compiutamente in una prospettiva post-filosofica e post-moderna.

Nel lavoro del ’72 egli sostiene che l’intreccio continuo e inestricabile tra osservazione e teoria relativizza la nozione di “realtà” invocata dai realisti, dal che segue l’impossibilità di trovare un tribunale di tipo kantiano che ci consenta di determinare che cosa è vero e che cosa non lo è. Se così stanno le cose, è evidente che non possiamo mai separare con una cesura netta la realtà da un lato e le nostre teorie sulla realtà dall’altro. Come afferma anche Putnam – per quanto in forma meno radicale – ci è precluso qualsiasi punto di vista neutrale e assoluto, un punto di vista che ci consentirebbe di confrontare una realtà non-teorizzata con le teorie che noi costruiamo su di essa. In altri termini, il confronto è possibile soltanto fra una teoria e un’altra teoria, e mai fra una teoria e il mondo in quanto tale.

La nozione de “il mondo” correlativa a quella di “schema concettuale” non è altro che la nozione kantiana della cosa in sé, e la dissoluzione attuata da Dewey delle distinzioni kantiane fra ricettività e spontaneità e fra necessità e contingenza porta quindi, del tutto naturalmente, alla dissoluzione de “il mondo” del realista convinto. Il fatto che gli idealisti abbiano conservato questo quadro generale e si siano dedicati alla ridefinizione dell’“oggetto della conoscenza”, ha avuto l’effetto di procurare una cattiva fama all’idealismo e alla “teoria della coerenza”, e una buona fama al realismo e alla “teoria della corrispondenza”. Ma – prosegue Rorty – “se potremo giungere a considerare sia la teoria della coerenza sia quella della corrispondenza delle banalità non antagonistiche, allora forse potremo andare finalmente oltre il realismo e l’idealismo. Potremo raggiungere un punto in cui, per dirla con Wittgenstein, saremo in grado di cessare di fare filosofia come e quando vogliamo”.

Mi corre l’obbligo, a questo proposito, di sottolineare quanto forte sia l’influenza quineana su Rorty. Quine parla di ontologie in competizione tra loro, e della contrapposizione fra ontologie nominaliste e realiste. Ma il nominalismo di Quine non è poi così assoluto, dal momento che a suo parere il contrasto nominalismo/realismo è legato in modo addirittura essenziale al tipo di matematica che la scienza richiede. Tutto viene insomma visto secondo l’ottica di una prospettiva scientifica: infatti egli afferma di essere un platonista (per quanto riluttante) a causa della matematica necessaria alle nostre migliori teorie scientifiche. A differenza di Nelson Goodman, assieme al quale aveva pubblicato un famoso saggio sul nominalismo negli anni ’40 del secolo scorso, Quine afferma che i programmi nominalisti sono falliti. Si guarda bene, dunque, dall’affermare che il nominalismo fornisce l’ontologia corretta, limitandosi a dire che lo preferisce perché gli sembra fornisca l’ontologia più vicina alle esigenze della scienza. Il filosofo di Harvard difendeva, insomma, un punto di vista essenzialmente pragmatico.

Fondamentale è in questo senso la negazione quineana dell’esistenza di una “filosofia prima”, capace di collocarsi da una prospettiva che trascenda tutti i punti di vista naturali, e proprio in questa direzione va individuata la direttrice principale della sua influenza su Rorty. Quine insiste sul fatto che i giudizi di verità possono essere formulati soltanto dopo l’adozione di una teoria. Simili giudizi possono essere espressi soltanto all’interno di uno schema concettuale, e sono quindi espressione di tale schema; in questo senso risulta evidente l’influenza di Peirce e del suo invito a partire “da dove siamo”. Poiché la verità è immanente a una teoria, e vive soltanto al suo interno, non è possibile parlare di “realtà” se non attraverso la mediazione di uno schema concettuale; c’è un mondo reale, ma può essere descritto unicamente nei termini del nostro schema. Abbiamo accesso alla realtà attraverso la teoria, e quindi tutti gli oggetti – inclusi quelli del senso comune – sono soltanto dei postulati che acquistano senso nel contesto di una particolare teoria.

Ne segue che non possiamo parlare della realtà se non adottando uno schema concettuale, e ciò che ci è consentito fare è reinterpretarne uno nei termini di un altro. Differenti teorie sono in grado di identificare differenti oggetti, ma non v’è mai modo di uscire da tutte le teorie per confrontarci direttamente con la realtà. Tutto ciò che possiamo fare è rintracciare le connessioni tra le teorie e tradurle – per quanto possibile – l’una nell’altra. Fatto salvo, ovviamente, che la traduzione sarà sempre indeterminata, e mai completa e perfetta. Una volta compreso questo quadro generale non risultano allora casuali le seguenti considerazioni di Cornel West: “Da buon pragmatista, Rorty non afferma che il mondo ‘non sta lì fuori’, ma solo che il mondo non parla il nostro linguaggio descrittivo del mondo. Il mondo, invero, può indurci ad avere certe credenze, ma queste credenze sono elementi dei linguaggi umani, e i linguaggi umani sono nostre creazioni – creazioni che mutano nel tempo e nello spazio”.

Ecco perché, in termini rortyani, la concezione della filosofia non è più quella di un tribunale della ragion pura che difende o ridimensiona le pretese della conoscenza avanzate dalla scienza, dalla moralità, dall’arte o dalla religione. La voce del filosofo, invece, non è che una voce tra le altre – quella del dilettante istruito o del pensatore socratico, polipragmatico – in una grande Conversazione. La demitologizzazione della filosofia come disciplina, come Fach, come campo di indagine professionale operata da Rorty porta a uniformare la voce del filosofo (o a privarla dei suoi privilegi) in questa grande conversazione.

La filosofia, insomma, da regina delle scienze e ricerca del fondamento diventa qualcosa di assai indistinto ma, nell’ottica rortyana, molto più affascinante: si tratta di un “genere culturale”, una “voce nella conversazione dell’umanità”. E a questo destino non sfugge nemmeno la scienza, così cara al neopositivismo e a gran parte della tradizione analitica.

Quali le conseguenze per la filosofia politica, posto che Rorty sia disposto ad ammettere l’esistenza di qualcosa di questo tipo? Giustamente West rileva che anche in questo caso gioca un ruolo primario la metafora neurathiana della nave concettuale già ampiamente sfruttata da Quine e citata in precedenza, dal momento che secondo tale ottica siamo creature che si generano da sé e vivono sullo sfondo di credenze sempre e comunque precarie. Siamo dunque “etnocentristi nordatlantici che intrattengono un rapporto di solidarietà con una civiltà (o con un insieme di pratiche tribali contemporanee) – probabilmente in uno stato di decadenza e di declino – priva di una difesa di carattere filosofico”. Il neopragmatismo di Rorty è una forma di post-umanesimo etnocentrico.

In questo contesto gioca un ruolo chiave la nozione di “etnocentrismo” poiché il liberalismo debole e ironico propugnato da Rorty è, oltre che borghese e post-moderno, anche etnocentrico per definizione. Sbaglierebbe tuttavia chi cercasse di rinvenire negli scritti del nostro autore una definizione precisa di “ethnos”, ritenendo – e con ragione – una tale definizione essenziale al fine di meglio comprendere le basi su cui si regge il liberalismo ironico. Questa parola, infatti, non ha una connotazione precisa, né si propone di denotare una particolare organizzazione politico-istituzionale o un certo modello di vita sociale.

Al liberale ironico, che ha definitivamente abbandonato il progetto di cercare o di costruire dei fondamenti, altro non resta quale punto di riferimento che la specifica comunità in cui è cresciuto e nella quale è stato educato seguendo norme e modelli localmente condivisi. E’ soltanto in quella comunità che egli può a tutti gli effetti riconoscersi e collocare il suo Io. Ma, se ciò è vero, come può il liberale ironico impedire a coloro che sono cresciuti e sono stati educati in comunità molto diverse da quella europea – o, meglio, nordatlantica – di riconoscersi nelle loro rispettive comunità? Egli non può certamente farlo se segue la strada tracciata sopra poiché, in caso contrario, proclamerebbe implicitamente la superiorità della propria forma di vita rispetto alle altre.

Affermare come molti fanno che Rorty non prende il liberalismo sul serio – ammesso che egli possa davvero essere definito un liberale – significa dunque non comprendere la sua ispirazione di fondo che, come già detto, è antifondazionalista fino in fondo. Dobbiamo certamente difendere le pratiche che sottendono la forma di vita proprie delle società borghesi e capitalistiche, senza però illuderci che a esse si possa fornire un fondamento sicuro.

Rorty afferma che esistono tre modi in cui una nuova credenza può aggiungersi alle precedenti, obbligandoci quindi a “ritessere” la trama delle nostre credenze e dei nostri desideri: si tratta della percezione, dell’inferenza e della metafora. La prima cambia la trama complessiva inserendo una credenza nuova nella rete delle precedenti, mentre la seconda modifica le nostre credenze facendoci capire che quelle prima sostenute ci impegnano verso qualcosa di nuovo, costringendoci così a decidere se vogliamo alterare le credenze precedenti oppure verificare le conseguenze di quella nuova. Secondo Rorty, tanto la percezione quanto l’inferenza lasciano inalterato il nostro linguaggio e il modo in cui distribuiamo il dominio delle possibilità. In altre parole, esse sono in grado di modificare il valore di verità delle proposizioni, ma non l’insieme di proposizioni a nostra disposizione.

Dando per scontato tale quadro sorge un problema assai grave. Se infatti riteniamo che le percezione e l’inferenza siano gli unici modi mediante i quali le credenze dovrebbero essere modificate, allora assumiamo – almeno a livello implicito – che il nostro attuale linguaggio sia, come è sempre stato, “tutto il linguaggio esistente”, vale a dire tutto il linguaggio di cui abbiamo bisogno ora e di cui potremo aver bisogno in futuro. Per fortuna, aggiunge Rorty, esiste un terzo modo tramite cui le credenze possono essere modificate: la metafora.

Ecco le sue parole: “Considerare la metafora come una terza fonte di credenze, e quindi una terza ragione per ritessere la trama di credenze e desideri, equivale a considerare il linguaggio, lo spazio logico e il dominio del possibile senza limiti predeterminati. Equivale ad abbandonare l’idea per cui lo scopo del pensiero è il raggiungimento della visione dell’occhio di Dio. Una metafora è, per così dire, una voce che proviene dall’esterno dello spazio logico, piuttosto che un materiale empirico di riempimento di una porzione di questo spazio, oppure una chiarificazione logico-filosofica della struttura di questo spazio. E’ un appello alla trasformazione del proprio linguaggio e della propria vita, piuttosto che una proposta di come sistematizzare l’uno o l’altra.

Scopo praticamente unico della filosofia diventa dunque quello di aiutare gli esseri umani a liberarsi dal linguaggio che attualmente usano quando esso si mostra obsoleto, e di creare linguaggi nuovi che li pongano in un rinnovato senso di sintonia con ciò che li circonda. Ecco perché non è possibile parlare di principi eterni o di valori assoluti. Le rivoluzioni scientifiche che hanno modificato la storia, le rivelazioni che fondano le grandi religioni diventano, allora, null’altro che episodi di una conversazione fluida, magmatica, inarrestabile e in perpetuo divenire. Le loro origini sono in ogni caso umane, e ciò consente a Rorty di dar vita ad una riscrittura totale della nostra storia. Storia che, d’altro canto, si identifica in maniera pressoché completa con la realtà: i confini tra l’umano e il non-umano vengono – anzi: debbono – essere annullati, mentre il concetto di “razionalità” viene investito da una sorta di mutazione genetica.

La metafora è, dunque, “una voce che viene da lontano” e “una parola che proviene dall’oscurità”. In quanto tale essa fuoriesce dagli schemi del razionalismo e spezza ogni barriera grazie al suo enorme potere di suggestione. Non a caso, a Dewey, Heidegger e al secondo Wittgenstein si aggiunge, nell’Olimpo filosofico rortyano, anche Friedrich Nietzsche, il sovvertitore dei cardini del pensiero occidentale e il grande nemico del concetto di verità intesa come “corrispondenza” tra pensiero e realtà. Infatti la Verità è “un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che sono state trasferite e abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche e vincolanti”.

Lo spirito pragmatico riprende vigore quando si è costretti ad ammettere, ovviamente dopo aver accettato le premesse rortyane, che l’unica difesa plausibile della democrazia liberale consiste nell’affermare – con Winston Churchill e Karl Popper – che essa è un forma di governo piena di difetti, e pur tuttavia migliore di tutte le forme di governo in competizione o precedentemente escogitate nella storia del genere umano. Non v’è modo di sfuggire alla circolarità, in quanto i termini di encomio utilizzati per descrivere le società liberali sono ricavati dal vocabolario delle società liberali stesse.

Della liberaldemocrazia si può dare soltanto una giustificazione a posteriori, basata sulle conseguenze pratiche, e mai a priori, poiché quest’ultima ha ovviamente bisogno di rifarsi a fondamenti in grado di sfuggire al flusso contingente degli avvenimenti storici. E’, insomma, una mera questione di vocabolari. Come possiamo, per esempio, essere sicuri che fra cent’anni il giudizio su Stalin sarà lo stesso, quando già oggi alcuni ne sottolineano gli aspetti positivi? Tutto dipende da come evolverà la storia.

Considerata la situazione, l’unica opzione disponibile diventa una sorta di “relativismo democratico” in cui ci si limita a prendere atto dell’esistenza di tradizioni differenti, senza che alla diversità della culture si renda necessario abbinare aggettivi quali “buono” o “cattivo”. Pertanto non la ricerca del fondamento, ma il confronto pratico è il metodo che ci consente di formulare dei giudizi sulle tradizioni che si discostano da quella occidentale.

Rorty ritiene – a differenza di molti altri autori – che gli utopisti come Thomas More non forniscano indicazioni concrete, ma soltanto linee di tendenza. E proprio questo egli si propone di fare, il che significa che le sue tesi non sono automaticamente applicabili sul piano socio-politico. Perché, ad esempio, scegliere il modello di Jefferson e Adams e non quello di Lenin e Stalin? Perché, tutto sommato, funziona con costi inferiori ai benefici, nel senso che si adatta meglio all’ambiente.

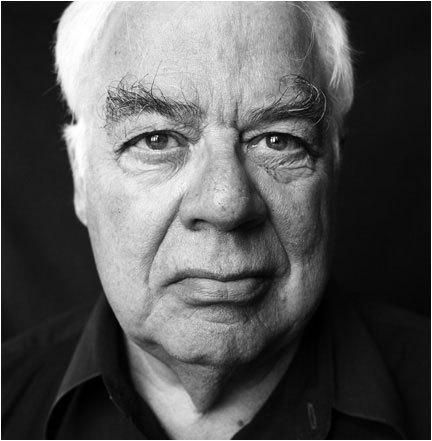

Featured image, Richard Rorty, source Wikipedia.

Tagged as: Cultura, filosofia, Giornalismo online, michele marsonet, opinioni online, Rosebud - Giornalismo online

Categorised in: 875, Filosofia, Tutti gli articoli