I PAESI DELL’ETNA

di Leonardo Sciascia

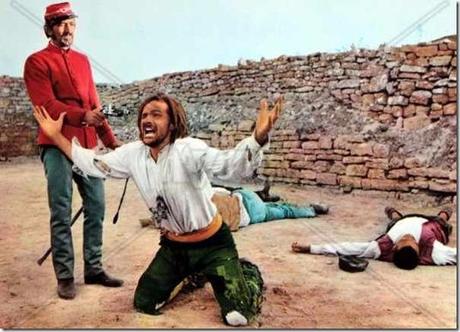

Il maggiore inglese Hugh Pond, vivace narratore degli sbarchi alleati in Sicilia e a Salerno, nel libro dedicato allo sbarco e ai quaranta giorni di guerra nell’Isola non risparmia feroci critiche alla disorganizzazione delle forze anglo-americane e al loro modo di fare la guerra, in controparte esaltando la perfetta efficienza delle poche forze tedesche che si trovarono a contendere agli alleati, duramente, sanguinosamente, il suolo siciliano. E non solo il maggiore inglese si entusiasma in senso, per così dire, astrattamente professionale, da militare per la macchina militare tedesca così precisa e scattante dovunque e in qualsiasi condizione; ma nel suo giudizio sull’efficienza tecnica finisce con l’implicare un giudizio umano e morale, quasi perdendo di vista quei «valori» per cui le disorganizzate armate di Montgomery e Patton combattevano contro quella sparuta ma perfetta di Kesselring, e per conseguenza indulgendo ad un ritratto del combattente tedesco sul cui sfondo si accampano, oltre alla massiccia superiorità di numero e di mezzi del nemico, il «tradimento» dei soldati italiani che disarmano le fortezze e si squagliano ancor prima dell’urto e l’ostilità della popolazione siciliana; un ritratto cioè di tragica solitudine e di eroismo disperato. Forse per dare maggiore suggestione a questo ritratto, il maggiore Pond, che sulla guerra di Sicilia sa tutto, che ha interrogato generali e soldati semplici, che ha letto memorie, diari ed articoli (persino il diario di Felicita Alliata di Villafranca), passa sotto silenzio qualche significante episodio. Per esempio: dopo aver raccontato lo svolgimento della battaglia di Troina, dal maggiore generale tedesco Eberhard Rodt, comandante della IVa Divisione Granatieri, raccoglie questa dichiarazione: «Salvo qualche difficoltà e poche perdite causate da incursioni a bassa quota, la ritirata si svolse quasi senza incidenti…»; e a questo punto sarebbe stato il caso di chiedere al generale Rodt se considerava incidenti l’eccidio compiuto dalle sue truppe a Castiglione di Sicilia e l’insurrezione armata della popolazione di Mascalucia. Ma il maggiore Pond forse non ha voluto turbare il maggiore generale Rodt. Il 12 agosto 1943 un reparto tedesco, preceduto da un carro armato, entrava a Castiglione di Sicilia tra le sette e le otto del mattino (i testimoni sono discordi sull’ora precisa). Veniva su dallo stradale di Randazzo, ma pare non fosse un reparto proveniente dal fronte. La gente stava affacciata ai balconi: in pigiama, in canottiera, in vestaglia; qualcuno era già in strada, per aprire bottega o per comprare quelle pochissime cose che in quei giorni Si potevano comprare. Nessun gesto di ostilità o di irrisione verso quel reparto in ritirata. E di colpo i tedeschi si aprirono a ventaglio intorno al carro armato e cominciarono a sparare. Prima che gli abitanti di Castiglione si rendessero conto di quel che stava accadendo, sedici persone erano già morte, altre ferite. I tedeschi entrarono nelle case, ne portarono via gli uomini, così come si trovavano. Una donna, che aveva avuto il marito ammazzato dai colpi tirati dalla strada, fu buttata giù dal balcone: restò sul selciato con una gamba spezzata. Gli uomini furono chiusi in uno stabbio fuori del paese, come pecore: vi restarono per tutta la giornata, mentre (a parere di alcuni testimoni) tra i tedeschi, che erano granatieri e SS, e quindi di diverso intendimento (ma qui crediamo siano intervenuti restauri di natura giornalistica nella memoria dei protagonisti), nasceva discussione sul destino dei prigionieri: se farne strage o se lasciarli chiusi nello stabbio. Intanto era venuto fuori, a parlamentare, l’arciprete; e i tedeschi persino consentirono che venissero medicati i feriti. Come Dio volle, se ne andarono: ma verso sera. E così il paese poté piangere i morti.

I cittadini di Castiglione tendono a dare di quel terribile avvenimento un sereno giudizio; dicono che i tedeschi una loro ragione, ingiusta e feroce quanto si vuole, l’avevano: i cesarotani, gli abitanti del vicino paese di Cesarò, davano loro fastidio; e pare che nella notte precedente l’eccidio, nel luogo dove erano accampati, i tedeschi avessero subito non si sa se qualche furto o un piccolo attacco di armati, per cui al mattino erano saliti a farne vendetta su quel piccolo paese che non c’entrava per niente. I cesarotani sono, a giudizio di quelli dei paesi vicini, estravaganti, irrequieti, arrisicati. Francesco Lanza scrisse su di loro alcuni mimi; nei paesi etnei se ne raccontano tanti altri, e qualcuno relativo a quei giorni della guerra di Sicilia in cui i cesarotani più del solito si scatenarono. Come quello del cesarotano che trova un cannone abbandonato, e accanto le casse dei proiettili; e poiché aveva fatto il soldato in artiglieria, ecco che gli viene l’uzzolo di caricare il cannone e di spararlo: alla cieca, a chi tocca tocca; e quasi faceva scoppiare una nuova guerra, con gli americani che ad ogni piccolo allarme si mettevano a sparare per giornate intere. O come quest’altro, che ha già una sua forza letteraria degna della penna di Lanza; e non resta che trascriverlo così come ci viene raccontato: «Un cesarotano andava, nei giorni in cui i tedeschi tenevano il fronte a Troina, per una strada di campagna: a cavallo del mulo, e un bel fucile mitragliatore attaccato al basto. Gli si imbatte uno di altro paese, e l’occhio gli cade sul fucile mitragliatore.

- Come l’avete avuto? – si informa.

- Se volete, ce n’è un altro, – risponde il cesarotano.

- Un altro fucile come questo? E dov’è? E come l’avete avuto?

- Io me ne andavo col mulo, – dice il cesarotano: e fa punto fermo, come avesse concluso un discorso.

- Ve ne andavate col mulo, va bene… E che è successo? – successo che c’erano due tedeschi.

- E questi due tedeschi?

- Volevano il mulo.

- E allora?

- Io ho solo questo mulo. E avevo l’accetta.

- L’accetta?

- L’accetta… Erano due: volevano prendermi il mulo. – Ho capito… E voi?

- Io ho solo questo mulo: se me lo levano sono morto. Ma avevo l’accetta.

- E dunque?

- Ad uno ho dato di cozzo; e all’altro di taglio».

Un tentativo di requisizione o di razzia fu causa dell’insorgere di un altro paese etneo, Mascalucia, contro i tedeschi. Uccisero, nel tentativo, un uomo: per loro sfortuna era lo zio di uno che aveva bottega d’armi, e le distribuì alla popolazione. Il primo episodio di resistenza ai tedeschi, così come il primo eccidio tedesco in terra italiana, si registrano dunque nella zona etnea, mentre ancora i tedeschi erano alleati, anche se Mussolini era già caduto. Le cause dell’eccidio, se davvero ebbe carattere punitivo o non fu invece una di quelle gratuite esplosioni della ferocia nazista («la belva nazista», dice la lapide apposta sulla facciata del municipio di Castiglione), non le conosciamo (il maggiore generale Rodt potrebbe illuminarci); ma quelle della resistenza di Mascalucia, come dell’impassibile dar di cozzo e di taglio del cesarotano, sono evidenti: la difesa della proprietà.

Il senso della proprietà, della «roba», è acuto, ansioso, ossessivo in tutti i siciliani (il maggiore Pond racconta come nella civilissima provincia di Siracusa, che per tanti versi non corrisponde né all’idea corrente né alla effettuale realtà della Sicilia, un contadino, per difendere la propria vigna, si fosse gettato in una specie di guerra personale contro l’armata di Montgomery): ma particolarmente nei siciliani della zona etnea. L’insicurezza, grande motivo della vita siciliana nei secoli, qui è un fatto di natura oltre che di storia. Non dorme l’Etna il suo mitico tempo, ma continuamente minaccia e quasi regolarmente, per ogni generazione umana, scandisce rovina. La terra, strappata palmo a palmo al vulcano, dissodata, sbriciolata, macinata con indicibile pazienza e fatica, restituita dal sudore dell’uomo alla sua forza generatrice, terrazzata, coltivata, rinverdita, da un nuovo sussulto dell’Etna può tornare a coprirsi della coltre incandescente del magma che si spegne poi in nera e dura pietra. E così i paesi: come Annunziata e Màscali in quella eruzione del 1928 di cui abbiamo favolosa e paurosa memoria.

L’Etna ha avuto, in epoca storica, circa centoquaranta eruzioni: in media, cinque eruzioni ogni secolo; una ogni vent’anni. Famose quelle del 475 e del 396 a. C., cantata da Pindaro e da Eschilo la prima, e da Diodoro proposta come causa della migrazione dei sicani verso l’occidente dell’Isola; e la seconda perché, colando fino al mare, pare abbia impedito al cartaginese Imilcone di spingersi da Naxos a Catania. E al mare di Aci e di Catania rispettivamente giunsero le eruzioni del 1329 e del 1381; e nel 1408 Andria d’Anfusu, giudice a Lentini, si trova a dar testimonianza in versi di altra fierissima eruzione. Il fiume di loco xindendu versu Boscu Inclusu, la ecclesia santa di alta Regina tucta copersi di un munti pitrusu, poy, siolvendu, n iusu puru mina di stu gran focu sí forti fiumara comu per forza tira una gran plina; cum celer ursu vinni a la Pidara, dundi gran dampni fichi et multi nali, kí casi et vigni cupersi di xara. E non bastò: ché tra bocca si aprí a minacciare Randazzo, come la prima minacciava Catania e Aci: Ancor prochessi un altru grandi eu fiumi di focu di l’altra gran calcara, lu qual mi criu c’à mossu Tipheu; ixiu ad Randazu, comu si declara da cui lu vidi si forti currenti ki era a lluy pena et morti di mannara. E la terra tremava, e il vento portava pioggia di cenere fino a Messina. In mezzo a questo pauroso ribollire degli elementi, descritto con preciso realismo, il giudice Andria esalta una nobili donna di splenduri finu, inclita regina tam graciusa: la giusta e gloriosa regina Bianca che, dice il poeta, come fosse stato un diamante, vedendo fuggire tutta la città non si mosse (non sappiamo se da Catania o da Randazzo): o gloria di lu regnu di Siciilia. In onore di lei il giudice si fece poeta: cum grandi vigilia e cum menti piatusa scrivendo i centocinquantaquattro versi che restano come uno dei piú importanti testi della poesia siciliana, oltre che come la testimonianza piú vivida ed immediata di una eruzione dell’Etna. E davvero il centro poetico del componimento è nell’immagine della regina Bianca, fragile e sola (il marito a guerreggiare in Sardegna) di fronte all’immane disastro e pure splendida di fermezza e coraggio, questa regina destinata a combattere da sola le insidie e le rivolte dei baroni, a percorrere la Sicilia guerreggiando (e più sicuro il suo regno sempre sarà nei paesi etnei). Dice Andria d’Anfusu che il vescovo di Catania, Mauro, per consumari quillu ardenti tauru, I duxi reliqui di sta Sancta pura: cioè di sant’Agata (e si noti la forza dell’immagine – l’ardente toro – come anche la particolarità del verbo – consumare – che in siciliano vale rovinare, mandare in rovina; e sempre riferito a persone: e dunque conferisce alla lava una volontà, un malvolere). Non dice però se la lava, di fronte alle reliquie della santa portate in solenne processione, si sia fermata. Il testimone ferma la sua penna prima del miracolo: dirà poi la leggenda che il miracolo è avvenuto, che si è ripetuto, che si ripeterà. Sempre il patronato de,la santa sulla città ha fatto vittoriosa prova durante le eruzioni dell’Etna, ne siamo certi anche noi: ché facilmente, in caso contrario, sarebbe stata destituita e sostituita da altra santa e da altro santo di più sicura efficienza. Nelle pestilenze, nelle carestie, nei terremoti, nelle eruzioni dell’Etna si rivela l’efficacia del patronato celeste sui paesi siciliani: e tra il Cinquecento e il Settecento, in cui queste calamità particolarmente abbondarono, le popolazioni andavano per le spicce nei riguardi dei patroni. Scrive il Pitrè: «Codesti patroni non sono stati sempre gli stessi. Una occasione qualunque, un infortunio, una pubblica calamità, bastarono per soppiantare con un nuovo il vecchio patrono; e i devoti, con armi e bagaglio, passarono sotto la protezione di esso. Così vediamo come in un caleidoscopio santa Rosalia sostituire tra noi (cioè a Palermo) santa Cristina, ed alla sua volta esser sostituita in Vittoria da san Giovanni Battista, protettore di molti comuni della regione siracusana, messo da parte in Gioiosa per san Nicolò di Bari e in Butera per san Rocco, che in Pietraperzia vien dimenticato per la Madonna della Cava. San Nicolò vince in Nicosia san Luca Casale, però perde in Noto quando si apre la cassa del corpo di Corrado Confalonieri, che i notigiani avevano assunto a patrono senza essere ancora santo. Santa Caterina, nel comune omonimo in provincia di Caltanissetta, scalza san Giulio, ma cede alla Madonna delle Grazie, come la Madonna della Lettera alla Madonna del Bosco in Niscemi, e la Madonna d’Odigitria a san Paolo apostolo in Palazzolo Acreide, quella del Rosario al Crocifisso in Montelepre, san Giorgio a san Vitale in Castronovo, san Lorenzo a san Vito in Chiaramonte Gulfi guadagnando il posto del papa san Leone II in Aidone. Se guardiamo alle date di questi scambi le troveremo durante o poco dopo la pestilenza del 1624 (Palermo, Monreale, Gangi, Naro, Caltanissetta ecc.) o dopo quella del 1743 (prov. di Messina), ovvero in seguito a qualche improvviso disastro (eruzione dell’Etna, tremuoto)…».

Queste vicende trovavano immediata causa nella visione che qualche popolano aveva, o diceva di avere, del nuovo santo destinato a sostituire nel patronato l’antico: così nel 1556 in un’altra grande eruzione dell’Etna che direttamente minacciava l’abitato di Linguaglossa, mentre i buoni si davano alla fuga e i cattivi al saccheggio, una povera vecchia storpia ed inferma, dimenticata, sola, riuscì a trascinarsi fino alla chiesa e ad implorare salvezza di Sant’Egidio abate (che non era il protettore del paese, e Sant’Egidio le apparve dicendo: «Alzati, getta via le grucce; eccoti il mio bastone, che andrai piantare davanti alla lava che avanza, ed il pericolo sarà scongiurato; d’oggi in avanti io assumo la protezione di questo paese». La vecchia eseguì l’ordine del santo, la lava si arrestò, il paese fu salvo. E non solo allora. Il signor Egidio Reganati, corrispondente del Pitrè, conclude che «la devozione e la fiducia del popolino verso questo santo sono smisurate, considerando che da quel memorabile anno 1556 il terribile Etna non ha più menomamente molestato il nostro paese ed aggiungendo che per sola ed esclusiva protezione di lui il colera, quantunque abbia infierito in tutti i paesi circonvicini, da noi non ha mai fatto una vittima».

Vicini all’Etna ricco di miti, esso stesso mito col suo fuoco implacabile, col suo atroce capriccio, i siciliani dono il paradiso dei santi non diverso dall’Olimpo degli dei, una corte in cui dalle rivalità, dalle bizze, dalle distrazioni dipende il destino degli umani. Ma quanti e quali sono i paesi dell’Etna? Già ne abbiamo nominati alcuni: Castiglione, Mascalucia, Cesarò, Randazzo, Linguaglossa. E Catania. Aggiungiamo, nell’ordine di un giro che le strade consentono partendo da Catania e appunto concludendolo a Catania questi altri paesi: Piedimonte Etneo, Moio Alcàntar Bronte, Adrano, Biancavilla, Paternò, Belpasso, Misterbianco, Motta… Ma ne restano fuori tanti altri.

Siamo, insomma, in una zona relativamente vasta e particolarmente fitta di centri abitati. Come un’isola nell’isola: in cui certe qualità dell’uomo siciliano si esasperano certe altre si addolciscono. Si esaspera la fame di terra, addolcisce la sofistica solitudine, il feroce individualismo. La fame di terra, di queste sciare aride e nere che con indicibile pazienza e travaglio l’uomo sa mutare in giardini, qui ha generato sanguinose rivolte contadine: come quella che nell’agosto del 1860 ciecamente fu repressa da Nino Bixio a Biancavilla, Randazzo, Cesarò, Maletto, Bronte; e a Bronte con particolare rigore, poiché della fame dei contadini era oggetto anche il feudo che il re Borbone aveva donato nel 1799 all’ammiraglio Nelson, la famosa ducea di Bronte che solo ora è stata, come si dice con termine legale, «scorporata» dall’antica usurpazione (prima che dal re Borbone era stata usurpata, nel 1491, dal papa: e per secoli i cittadini di Bronte hanno lottato per i diritti del Comune sul feudo, giudiziariamente e con tragiche rivolte).

A Bronte la parola «comunisti» suona da secoli, ad indicare il partito, la fazione popolare, che invocava e perseguiva il ritorno al Comune delle terre usurpate e la divisione di esse; in contrapposizione al partito «ducale», in cui la classe degli abbienti, sostenendo la grande usurpazione, rappresentata dalla ducea, faceva schermo alle piccole usurpazioni proprie. una storia municipale quanto mai interessante: e per i fatti dell’agosto 1860 attinge a caso di coscienza dello Stato italiano, della nazione; dice quel che il Risorgimento non è stato, idea non realizzata, speranza dolorosamente delusa; e ancora ne portiamo pena e remora.

Le sciare «scorporate» dalla ducea (restano al duca erede di Nelson ancora qualche centinaio di ettari) ora sono abbandonate come dovunque in Sicilia sono abbandonate le terre. Allo stesso contadino di Bronte che in paese torna dal nord d’Italia, dalla Germania, dal Belgio per trascorrervi le ferie, sembrerà inverosimile e assurdo che gente della sua condizione, se non addirittura del suo sangue, abbia ucciso e si sia fatta uccidere per un pezzo di sciara. «Vogliamo le sciarelle», il grido dell’affocata rivolta, è lontano e irreale, quasi ridicolo. Il feudo è come un deserto paesaggio lunare. Ma è sorprendente trovarsi d’improvviso, nel cuore di esso, di fronte al castello di Maniace circondato da alberi alti, circonfuso da un suono d’acqua. E gli alberi e l’acqua sembrano evocare nebbia: e si ha l’illusione di stare dentro un pezzo di campagna inglese. Ché dovunque l’uomo porta l’immagine della propria patria: e gli amministratori inglesi della ducea, forse anche senza averne coscienza, qui hanno ricreato gli elementi della loro terra lontana. E ad entrare nel castello, che è poi l’antica abbazia di Santa Maria di Maniace, la suggestione si fa più profonda: nel cortile è una croce di pietra lavica, ma di forma da noi inconsueta, borchiata, in memoria di Nelson; nella chiesa sono sepolti gli amministratori inglesi del feudo e i loro familiari: e chi sappia qualcosa dei fatti del 1860 è colpito dal nome Thovez, ché Guglielmo e Franco Thovez erano allora gli amministratori. E si può dire che come essi, e i loro predecessori e successori nell’amministrazione del feudo, sono riusciti a ricreare un paesaggio inglese intorno al castello, la realtà siciliana è riuscita a fare di loro dei siciliani della peggiore estrazione: gretti, furbi, tortuosi, abilissimi nel gioco delle parti. Qui dove il greco Giorgio Maniace sconfisse nel 1040 i saraceni, nel feudo chiamato appunto della Saracina, la gloria di Orazio Nelson e di Nino Bixio scende nel sangue e nell’ingiustizia: Nelson ha accettato questa terra come compenso di un tradimento e di un massacro, Bixio si è fatto apostolo del terrore invece che della giustizia. A venti chilometri da Bronte, Randazzo. (E a questo punto, da una crepa della memoria più remota, cioè della memoria scolastica, il nostro viaggio comincia ad esser scandito dalla ritmica enumerazione del trovatore Rambaldo di Vaqueiras: E quam prezes Randaz e Paternò, Rochel e Termen e Lentine e Aidò, Plas e Palerma Caltagirò, ma confessiamo che non ci riesce di ricordare chi mai prese, al tempo di Rambaldo, questi paesi). E appena fuori dal paese, per la strada che porta a Cesarò, ci troviamo di fronte ad un altro, più recente e più misterioso, caso di coscienza della storia italiana. Una lapide ricorda che qui sono caduti, «per la patria», nel 1946, gli indipendentisti Canepa, Rosano e Giudice. Per la patria siciliana: ché la patria italiana, sotto specie di carabinieri, qui mortalmente li colse.

Antonio Canepa, libero docente, incaricato della cattedra di storia delle dottrine politiche nell’Università di Catania, col nome di battaglia di Mario Turri era il teorico dell’indipendentismo siciliano e l’organizzatore militare. Aveva suggestiva personalità, coraggio, sufficiente gusto per la cospirazione e l’avventura: per cui era riuscito accogliere intorno a sé molti giovani. Fondamentalmente era un anarchico. Nel 1933, insieme ad altri giovani, aveva tentato un colpo di mano a San Marino: per richiamare l’attenzione del mondo sulla condizione dell’Italia oppressa dal fascismo (e in questo poteva anche riuscire) e per muovere poi, dalla piccola repubblica, una guerriglia contro il fascismo (e questa era astratta velleità, sogno di lettore dei libri di Salgari, quale effettivamente era e si professava anche da docente). Ma il complotto fu scoperto e i giovani suoi complici che si trovavano già a San Marino ebbero dura condanna, mentre piú mite si mostrò fascismo con quelli che furono presi in Italia, tra i quali lo stesso Canepa. Più tardi, mostrando un fittizio ravvedimento, e pubblicando una Dottrina del fascismo in tre volumi, brillantemente intraprese la carriera universitaria, ma militava, a quanto pare, nei gruppi di «Giustizia e Libertà» e, allo scoppio della guerra, molto probabilmente si trovò ad operare in diretto contatto con i servizi inglesi (da fonti attendibili è a lui attribuito l’incendio dell’aeroporto di Gerbini, presso Catania, nel 1942). Misteriosamente lo ritroviamo poi in Toscana, durante la guerra partigiana; e nell’immediato dopoguerra di nuovo in Sicilia, tra gli indipendentisti. Sotto il nome di Mario Turri pubblica un opuscolo che si può considerare il manifesto dell’indipendentismo giovane, comunisteggiante, rivoluzionario; dà vita a un giornale; comincia ad organizzare l’Esercito Volontario Indipendenza Siciliana, l’Evis che poi tristemente, dopo la sua morte, si sarebbe dissolto nelle torbide alleanze con le bande brigantesche allora in attività, e con la stessa banda Giuliano.

Ma dentro il movimento indipendentista, ad evidenza caratterizzato dalla presenza dell’aristocrazia feudale, strenuamente attaccata alla conservazione del latifondo e delle antiche strutture economiche, appunto fautrice della separazione della Sicilia per impedire che il rivoluzionario «vento del nord» venisse a soffiare sul feudo e sulla zolfara, la posizione di Canepa non poteva essere a lungo tollerata. Perciò tra lo Stato italiano e la destra separatista si stabilì, fortuitamente o meno, e comunque come piccola sperimentazione di un futuro riavvicinamento, una momentanea alleanza ai danni di Canepa: a livello della stazione dei carabinieri di Randazzo, cui pervenne una certa informazione, non sappiamo da chi e in quali termini. Per cui il furgoncino che portava Canepa e cinque giovani dell’Evis trovò i carabinieri in attesa nei pressi di Randazzo e in una veloce sequenza, difficile da ricostruire anche attraverso le testimonianze dei protagonisti, trovarono la morte Canepa, Rosano e Giudice; un altro giovane, Romano, restò ferito in mano ai carabinieri; altri due, Amato e Velis, riuscirono a fuggire.

A Catania e nei paesi etnei la lotta per l’indipendenza della Sicilia fu sentita in modo diverso che a Palermo e nel resto della Sicilia e non fosse altro, per il fatto che a Palermo il movimento non aveva potuto evitare implicazioni e ipoteche mafiose (né, ad eccezione di Varvaro e di qualche altro, avrebbe in effetti voluto evitarle); mentre a Catania ne era naturalmente immune. Ancora non si può fare storia, ma l’impressione è che a Catania l’idea della nazione siciliana, della libertà e indipendenza della Sicilia, abbia più profonde radici.

Intanto, per banale che sia, trascinato com’è nelle macchiette televisive, cinematografiche e di avanspettacolo, il fatto che, fuori della Sicilia, il siciliano tipico venga individuato nel catanese, non è senza significato. C’è poi da dire che quella di Catania è la zona più dialettale dell’Isola, quella dove il dialetto non s’appartiene a quel complesso d’inferiorità, insorto dopo il 1860, per cui il «parlare italiano» veniva ad essere una specie di segno di distinzione dei dominatori dai dominati, e comunque di una classe che aveva (o mostrava di avere) accesso all’istruzione e ai relativi privilegi di essa. E non solo il «parlare italiano», ma anche il vivere alla maniera «continentale» si costituiva come modello, aspirazione, anelito. (Cose come queste dicono fino a che punto, anche senza averne precisa coscienza, la Sicilia si sia sentita, nel regno d’Italia, una specie di colonia). Ed è per fantasia di Nino Martoglio, nato a Belpasso, nel cuore della zona etnea, che questo complesso si fa ridente commedia: L’aria del continente appunto, che Musco impareggiabilmente portò sulle scene. E a questo punto va detto che l’uomo, qui, sa specchiarsi nel teatro: nel teatro che è teatro, non nel teatro che è vita, o nella vita che è teatro, come nella Sicilia occidentale scoprirà Luigi Pirandello.

In forza di quel complesso di inferiorità post-unitario, in cui son venuti stratificandosi gli apporti del cinema, della radio, della televisione, in Sicilia l’uso del dialetto va facendosi raro: l’infima borghesia impiegatizia trova anzi scandaloso l’impiego di esso nella scuola primaria, dove il rapporto dialetto-lingua è in qualche modo contemplato dai programmi, così com’è prescritto lo studio di poesie in dialetto. Ma non nella zona catanese, tenacemente attaccata alla dialettalità, sia in senso strumentale che spirituale (per usare termini da programma didattico). E mentre il poetare in dialetto va sfiorendo in altre parti della Sicilia, o attinge a forme non dialettali, qui ha una rigogliosa sua scuola.

Credo che nessuno, prima di Tocqueville, e forse nemmeno dopo, abbia visto l’Etna come protagonista delle differenze, della diversità sotto certi aspetti profonda, tra la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale.

Tocqueville venne in Sicilia, col fratello Edouard, nel marzo del 1827. Del viaggio annotò fatti, impressioni e considerazioni in un grosso quaderno – 350 pagine, formato in quarto – da cui Beaumont e de Kergorlay trascrissero poche pagine. Poiché il quaderno non fu più ritrovato, soltanto le poche pagine trascritte furono raccolte nelle Opere complete e si trovano nel tomo V (pp. 127-59). Perdita per noi gravissima, quella del manoscritto originale: considerando l’acutezza di cui già Tocqueville dà prova nelle poche note che di quest’opera giovanile (aveva ventidue anni) ci sono rimaste. Ed ecco quella, che giudichiamo fondamentale, relativa alla proprietà fondiaria nella Sicilia orientale: «Lasciamo ben presto le lave, e ci troviamo allora senza soluzione di continuità in mezzo a un paesaggio incantato che vi sorprenderebbe dovunque, ma ancora di più in Sicilia. Non è che un susseguirsi di frutteti frammischiati a capanne e graziosi villaggi; non c’è spazio sprecato: ovunque un’aria di prosperità e di abbondanza. Osservai nella maggior parte dei campi di grano la vite e gli alberi da frutta che crescevano rigogliosamente assieme. Camminando, mi chiedevo da dove poteva provenire questa grande prosperità locale. Non si può attribuirla solo alla ricchezza del suolo, poiché tutta la Sicilia è un paese molto fertile che anzi richiede meno cura della maggior parte di altri paesi. La prima ragione che mi diedi di un tale fenomeno, fu questa: poiché la zona etnea è situata tra due delle maggiori città della Sicilia, Catania e Messina, trova da queste due parti uno smercio di prodotti che non esiste nel centro né sulle coste meridionali. La seconda ragione, che ammisi con più difficoltà, finì ben presto col sembrarmi più convincente. Poiché le terre che circondano l’Etna sono soggette a spaventose devastazioni, i signori e i monaci se ne sono disgustati e il popolo ne è diventato proprietario. Ora la divisione dei beni vi è quasi senza limiti. Ognuno ha un sia pur minimo interesse nella terra.» È l’unica parte della Sicilia dove il contadino è possidente.

C’è da chiedersi ora perché questo estremo frazionamento della proprietà, che molte persone sensate considerano in Francia un male, debba essere vissuto come un bene, e un gran bene, in Sicilia. facile darsene spiegazione, e si potrà aggiungere questo esempio ai molti altri che provano non esserci sotto il sole principi assoluti.

Capisco bene, infatti, che in un paese molto illuminato, dove il clima incita all’attività, dove tutte le classi hanno voglia di arricchirsi, come in Francia e soprattutto in Inghilterra, l’estremo frazionamento della proprietà possa nuocere all’agricoltura, e quindi alla prosperità interna, poiché impedisce l’impiego di grandi mezzi di miglioramento e di persone che abbiano la volontà e la capacità di utilizzarli, ma quando si tratta di risvegliare e stimolare un popolo infelice, semiparalizzato, per il quale il riposo è un piacere, in cui le classi elevate sono intorpidite nella loro pigrizia ereditaria o nei loro vizi, non conosco mezzo più efficace del frazionamento delle terre. Se dunque io fossi re d’Inghilterra, favorirei la grande proprietà, se fossi padrone della Sicilia, incoraggerei con tutti i mezzi a mia disposizione la piccola. Non essendo né l’uno né l’altro, torno rapidamente al mio diario.

Bisogna dire che giorni prima, andando per la Sicilia occidentale, Tocqueville aveva creduto che tutta la Sicilia fosse fatta di grandi feudi e che nobili, monasteri e mense vescovili ne fossero proprietari: «I soli grandi proprietari della Sicilia sono i nobili e soprattutto le comunità; e queste due classi di proprietari sono molto lontane da qualsiasi idea di miglioramento e da molto tempo abituate soltanto a ricevere le rendite. I nobili le sperperano a Palermo o a Napoli, senza pensare ai beni che hanno in Sicilia se non con le ricevute che mandano. Ce ne sono molti, ci hanno detto, che non hanno mai visitato le loro terre. In quanto ai monaci, razza per natura prevalentemente abitudinaria, altro non fanno che divorare le rendite senza preoccuparsi di aumentarle. Nel frattempo, il popolo che ha poco o nessun interesse alla terra, e i cui raccolti sono senza sbocco, va abbandonando la campagna.».

Da questa visione e riflessione, si capisce la sua sorpresa nello scoprire ben coltivata e ridente la zona etnea e come, al confronto, gli sia venuta quella considerazione sulle ragioni della diversità e sui vantaggi del frazionamento della proprietà fondiaria; ragioni e vantaggi su cui si può anche fondare un discorso sulla presenza della mafia nella Sicilia occidentale e sulla sua assenza nell’orientale: almeno fino al momento in cui restò fenomeno rurale, legato al mantenimento del reddito e della sicurezza nel feudo L’Etna con le sue eruzioni, giustamente dunque Tocqueville la vede come promotrice di una specie di riforma agraria; la più razionale che si potesse avere in Sicilia, la più proficua. Da ciò, forse, il fatto che quelle che Tocqueville vede come «spaventose devastazioni», e cioè lo scendere della lava a bruciare, ora da un versante ora dall’altro, le pazienti coltivazioni di orti, frutteti e vigne, le popolazioni etnee le hanno temute e viste si direbbe con minor spavento di quanto Tocqueville potesse immaginare o di quanto può immaginare chi in quella zona non vive. Nel sentimento di coloro che abitano i 38 paesi etnei (tanti ne contò De Amicis, deliziandosi del «paradiso terrestre, interrotto qua e là da zone dell’inferno» attraversato dalla ferrovia Circumetnea), il vulcano ha un che di domestico, di familiare: caduti i miti («non per Tifeo, ma per nascente solfo»), l’Etna sta come un immenso gatto di casa che quietamente ronfa e ogni tanto si sveglia, sbadiglia, con pigra lentezza si stiracchia e, d’una distratta zampata, copre ora una valle ora un’altra, cancellando paesi, vigne, giardini. E appunto come i gatti di Eliot ha tre nomi diversi: Etna, Mongibello; e il terzo segreto.

Immenso. Così – «Salve, Etna immenso!» – lo salutava un giovanissimo poeta di Giarre, Giuseppe Macherione, in un’ode d’occasione ma in cui mitologia e storia, sentimenti umani e civili, trovano una forma poetica insidiata dall’eloquenza senza però cedervi. Il Macherione, che fu coetaneo ed amico del Capuana (ma morì ventenne nel 1861), la scrisse a tredici anni; e l’occasione fu quella dell’inaugurazione di un acquedotto che dalle pendici dell’Etna portava «l’onda vitale» ad Aci Catena: nell’ultimo decennio del regno borbonico. E viene da considerare come da allora pochissimo sia stato sfruttato, ad addolcire l’arsura della Sicilia, quel serbatoio d’acque che è l’Etna e che davvero si potrebbe dire immenso.

L’ode del Macherione, che del monte di fuoco elogia «le mille incantatrici scene» di cui l’acqua che dal monte scende è creatrice, ci porta a un inevitabile richiamo: La ginestra del Leopardi. Non ad un confronto, sia chiaro, ma a un richiamo. Anche le lave dell’Etna sono, come quelle del Vesuvio, popolate di ginestre: ma a nessuno – da Pinaro a Spallanzani – hanno suggerito i sentimenti e i pensieri che Leopardi esprime nell’altissimo canto; e si può azzardare che non li avrebbe suggeriti allo stesso Leopardi. La ginestra erompe dalle lave dell’Etna come una promessa, non come un monito. Sta lí a disgregare primamente la durissima e compatta crosta della lava, preparandola alla disgregazione del piccone e della zappa, al lavoro tenace e paziente dell’uomo, alla coltivazione, alla «cultura». Non contenta dei «deserti», l’odorosa e lenta ginestra, ma del serto nemica. Alleata dell’uomo, amica della fatica umana, della fecondità e della bellezza che l’uomo sa ricrea. Fragile come una canna, l’uomo, ma sempre più nobile. tutto ciò che lo uccide. E questo dicono le ginestre delle sciare, i giardini, le vigne, i ridenti paesi dell’Etna.

- Leonardo Sciascia -