[L'articolo per HydroPunk Archives di oggi è un guest post di Davide Mana, il padrone di casa dell'ottimo Strategie Evolutive: si parla di colonie sottomarine e vita in fondo al mar. Fantascienza? Mica tanto... Non mi resta che augurarvi buona lettura!]

Provate mai il desiderio di andare a vivere sotto alla superficie dell'oceano? L'impulso è antico.

Atlantide, certo, ma anche le campane di Lyonesse che si sentono dalla costa del Golfo del Leone durante le tempeste.

Il nostro passato è zeppo di città sommerse e civiltà sommerse. Il passato, a dire il vero, forse più del futuro, e certamente più del presente. Perché la letteratura è una gran cosa, ed anch'io mi riguardo qualche replica di Voyage to the Bottom of the Sea di quando in quando.

Ma la realtà...

Ah, la realtà è sempre meglio. Cominciò durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu proprio in quel periodo che Jacques Cousteau cominciò a fare esperimenti con quell’aggeggio che sarebbe poi diventato l’Aqualung – l’apparato per la respirazione subacquea, non il disco dei Jethro Tull. E tuttavia, da quei tempi gloriosi, meno persone hanno vissuto sotto la superficie del mare in insediamenti stabili, di quante abbiano visitato lo spazio oltre l’atmosfera del nostro pianeta. Abbiamo avuto più astronauti che acquanauti.

Non che le occasioni siano mancate -a partire dagli anni ’70, una serie di progetti si sono susseguiti, nelle profondità dell’oceano, per valutare la possibilità di stabilire insediamenti stabili. Vediamo... tre spedizioni Conshelf, tre Sealab, due Tektite, un Hydroland, un Helgoland, un Aquarius, un MarineLab, il La chalupa, che ora è diventato un locale notturno subacqueo... Ammettetelo, non pensavate ce ne fossero stati tanti. Ma non ne è venuto fuori nulla. E se ormai abbiamo apparentemente voltato le spalle all’esplorazione ed alla colonizzazione spaziale, beh, pare che lo stesso valga per l’esplorazione e la colonizzazione subacquea. Oh, abbiamo una gran voglia di trivellare, di raccattare i noduli di manganese, di sfruttare i giacimenti attorno ai fumatori neri del Medio Atlantico. Ci scarichiamo molto molto volentieri i nostri rifiuti. Ma andare a viverci? Naaa… Ma non è scritto da nessuna parte che debba essere per forza così.

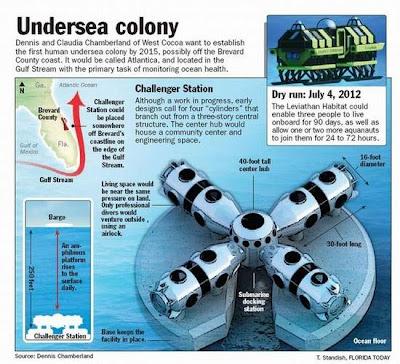

Dennis Chamberland è uno scienziato che ha lavorato, fra l’altro, per la NASA, e che ha da tempo immemore una fissa per la colonizzazione dei fondali oceanici.

Fin da quand’era studente ha avviato progetti di ricerca in questa direzione, e da alcuni anni sta lavorando al progetto di Atlantica Expeditions.

Ha fatto un sacco di propaganda al progetto, ed è riuscito a convincere parecchia gente – non solo la NASA e il NOAA, ma anche Jim Cameron, che come è ben noto è un altro con la fissa delle profondità oceaniche, e una bella fetta del settore privato.

La prima spedizione del progetto dovrebbe prendere il via nell’estate del 2013.

Le motivazioni, i piani, la visione e i progetti di Chamberland sono sintetizzati nel bel volume Undersea Colonies, The Future of Permanent Undersea Settlements. Un bel libro, di solida divulgazione, con un sacco di idee.

Lo scopo del testo di Chamberland è, dichiaratamente, convincere gli incerti – divulgare presso un pubblico non tecnico la visione di una futura civiltà sottomarina autosufficiente, per dimostrare non solo che si può fare, ma che è necessario farlo, e che sarebbe nell’interesse di tutti se lo si facesse. Anche di quelli che dicono che loro non ci andrebbero mai, là sotto. Il volume illustra il progetto in termini molto chiari, discutendo dei problemi e delle soluzioni, delle sfide e delle opportunità. Chamberland non esita ad usare anche la narrativa, introducendo le vicende di una futura famiglia di coloni. Ma ci sono anche interviste con “gente comune” per misurarne le reazioni all’idea di trasferirsi qualche centinaio di metri sott’acqua, e un sacco di materiale sul percorso da seguire.

Chiaramente l’opera di un entusiasta che ci vuole convincere – senza rinunciare alla coerenza scientifica, ma senza neanche risparmiarsi ogni possibile forma espressiva del proprio sogno – il libro di Chamberland mi ricorda un altro testo, uscito trentuno anni or sono, quel 2081, A Hopeful View of the Human Future nel quale il profeta delle colonie spaziali Gerard K. O’Neill riassumeva brevemente la propria visione del futuro, e lasciava un autentico testamento ideale per la generazione che aveva creduto nel sogno dell’esplorazione spaziale. Come O’Neill, Chamberland mescola hard science e fiction. Come O’Neill, Chamberland è un sognatore ma anche uno scienziato. A differenza di O’Neill, Chamberland crede nell’impresa privata come motore del cambiamento (notoriamente, la fiducia di O’Neill nella NASA e nell’azione dei governi venne ampiamente tradita). Ed è interessante, questo parallelo fra spazio e profondità oceaniche, perché l'esplorazione di entrambe le frontiere è andata a sbattere contro le stesse obiezioni, gli stessi problemi, la stessa indifferenza, cercando soluzioni affini. Si tratta solo di balle?

Di sogni impossibili, di scemenze, tutt’al più di una buona risorsa per HydroPunk?

Vuota utopia?

Chissà.

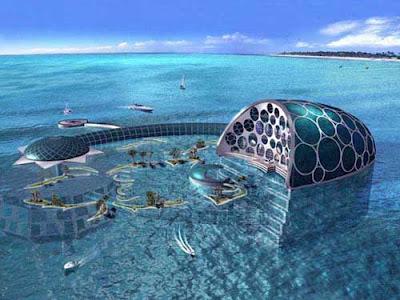

Di sicuro, Chamberland la sua impresa commerciale l'ha lanciata, ed ha un habitat sottomarino in via di sviluppo – ed i dati sono disponibili in Internet, The Atlantica Expeditions.

E poi, utopia... Di sicuro, gli eventi degli ultimi dieci anni non è che stimolino molto la mia fiducia nei confronti dei profeti del realismo e dei piedi per terra. Sarebbe bello poter dare ai quasi sette miliardi di esseri umani sul nostro pianeta una sfida che non sia semplicemente arrivare vivi alla pensione, lasciando poi spazio ad una generazione che spenderà la propria vita guadagnandosi da vivere, in un orrendo circolo vizioso. Viene quasi il dubbio che la nostra civiltà sia così stracca e malandata proprio perché abbiamo dato retta a quei pavidi imbecilli che ci consigliavano di non andare a vedere cosa c’è oltre la collina, di non allontanarci dal fuoco durante la notte, e che avrebbero preferito che non fossimo mai scesi dagli alberi, mai strisciati sulla terraferma dalle paludi. Eppure, un progetto a lungo termine come l’insediamento di una colonia stabile sulla piattaforma continentale (per cominciare), stimolerebbe la ricerca e lo sviluppo, richiederebbe una evoluzione nel campo dell’ingegneria, delle scienze biomediche e delle scienze ambientali tale da avere ricadute colossali – a partire dall’industria e dall’economia. Avrebbe un enorme potenziale economico, ma anche sociale, psicologico.

Evolutivamente, gli esseri umani – come tutti i grandi primati- sono risolutori di problemi. L'evoluzione ha premiato coloro che ricavano piacere dal risolvere problemi. L'esplorazione degli oceani sarebbe uno sviluppo necessario ed indispensabile. Sarebbe bello. Sarebbe un’avventura – per generazioni dei nostri discendenti. Ci darebbe nuovamente uno scopo che vada al di là della Guida TV della settimana prossima. Sarebbe sexy. Sarebbe anche pericoloso? Probabile. Ma da qualche parte abbiamo creato un sistema iperprotettivo che vuole risparmiare ai nostri ragazzi l’orrore traumatico del telegiornale, dei cartoni animati giapponesi e dei supereroi gay, ma che considera ok per loro l’occasionale coma etilico, e per i sopravvissuti, preventiva alcuni decenni di annientamento morale ed intellettuale a svolgere lavori squalificanti che una macchina farebbe comunque meglio. Non sarebbe meglio allora rischiare, con giudizio, per qualcosa che vale la pena?

E d’altra parte, visti i disastri che siamo riusciti a combinare nei mari del mondo avendo accesso diretto solo al primo centinaio di metri, limitando il grosso della nostra attività alla superficie…

Colonizzare le piattaforme continentali avrebbe contribuito a compromettere ancora di più gli oceani, o ci avrebbe costretti ad una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni?

Perché in fondo, l’acquanauta che si vede cascare in testa il pattume scaricato dalle navi da crociera, potrebbe essere più sensibile del cittadino medio ai rischi dell’inquinamento oceanico.

Ma anche qui, è mancata la volontà, sono mancati i quattrini.

Se Cousteau ha dimostrato che i costi dell’esplorazione oceanica sono infinitamente più bassi di quelli dell’esplorazione spaziale, Chamberland sta attivamente dimostrando che i soldi, se si vuole, si trovano.

Resta il problema culturale.

Abbiamo voltato le spalle all'oceano?

Il paesaggio più alieno che possiamo immaginare rimane fuori dalla portata della maggioranza.

Inviamo sonde, operiamo in remoto.

Pochi hanno accesso alle immagini, ai filmati.

I documentari sugli oceani e la loro esplorazione sono considerati inutili e privi di interesse quanto quelli sull’esplorazione spaziale – le nostre trasmissioni di divulgazione sono zeppe di ruderi romani e savane assolate.

E considerando che i picchi dell’esplorazione spaziale ed oceanografica sono stati contemporanei, c’è da domandarsi cosa sia preso alla nostra specie con il 1980.

Bastano Reagan e la Thatcher per spiegare questa spossante perdita di ogni spirito avventuroso?

Il crollo del Muro di Berlino?

Il trionfo del modello capitalista occidentale... che a guardare come vanno le cose, trionfo, poi...

O è stato qualcosa di più, ehm... profondo?

Come per la ricerca spaziale, anche per l’esplorazione oceanica esistono associazioni di sognatori – la OceanFutures del figlio di Cousteau, ad esempio. Si organizzano seminari e corsi, si fa pressione per tematiche ambientali. Ci si prepara nell'eventualità che un futuro come quello che immaginiamo si concretizzi. Lavoriamo per renderlo concreto. (Sì, lo ammetto, sono uno dei membri dell'associazione) Perché il primo passo per realizzare un certo tipo di futuro è riuscire ad immaginarlo. Riuscire ad immaginare noi stessi in quel futuro. Io penso a queste cose, ed il desiderio di prendere una seconda laurea in Oceanografia diventa fortissimo. E perché no, poi? Lasciatemi fare il mio lavoro di avvocato delle profondità. Il bello è che questo è il ventunesimo secolo, e per approfondire (!!) l'argomento oceanografia, bastano due cose:

- Una connessione al web

- La costanza di dedicare due ore la settimana a questa nostra passione

Ed è questo secondo punto, probabilmente, quello difficile.

Per farci un'idea, facciamo un salto sul sito Open Culture, e diamo una scorsa alla loro aggiornata lista di corsi universitari gratuiti disponibili attraverso il web.

Lista ghiotta.

Il pro, naturalmente, è che si tratta di corsi assolutamente gratuiti forniti da università di alto livello – UCLA, MIT, Stanford.

Il contro è che non essendoci esame alla fine, non c’è accredito.

Ma in fondo, l’Università Popolare di Torino o l’Università della Terza Età (sì, ho i requisiti per iscrivermi) non mi garantiscono altro che la cultura, e il tempo speso sui banchi da loro, come quello speso virtualmente all’UCLA o a Berkley, non lascia traccia per le nostre istituzioni nazionali.

Ma forse a me basta mantenere attivo il cervello e migliorare me stesso, non avere un trofeo da appendere ad una parete.

Quindi, Open Culture, sezione corsi gratuiti, una occhiata al menù, e un’idea di massima.

Cominciamo con Introduction to Oceanography, all’UCLA, passando per YouTube.

Decisamente di base, proprio quello che serve per partire.

Visto che il mare brulica di vita, ci aggiungiamo Fundamentals of Biology.

Portiamo le stimmate di una educazione umanistica? Ci pensa la UCLA, a metterci in riga, con Life, Concepts and Issues: Introduction to Life Sciences for Non-Science Majors.

Bello liscio.

Se poi la cosa dovesse funzionare, ci agganciamo Evolution, Ecology and Behavior, a Yale, come video scaricati direttamente sul desktop (mi sa che metterci anche un corso di Biologia Evolutiva potrebbe aiutare, ma ci pensiamo poi).

E The Atmosphere, the Ocean, and Environmental Change, a Stanford, per dare un taglio sistemico all'intera faccenda.

E per completare il nostro primo anno accademico “fai da te”, ci aggiungiamo The Ancient Mediterranean World, a Berkley, per dare al tutto un taglio un po’ eccentrico.

Spesa totale – zero, salvo l’elettricità per far girare il computer, e l’abbonamento a internet.

Investimento di tempo – un paio d'ora alla settimana, per un anno. Unico requisito – a parte la connessione web – conoscere l’inglese.

Se ci sentiamo in vena, ci metto vicino un quaderno comperato al supermercato, per prendere qualche appunto (ma potremmo prendere appunti direttamente su desktop, usando ad esempio RedNoteBook).

E già che parliamo di software, non scordiamoci che esiste un sistema operativo Linux-based e gratuito, sviluppato appositamente per l'oceanografia, e che si chiama Poseidon Linux.

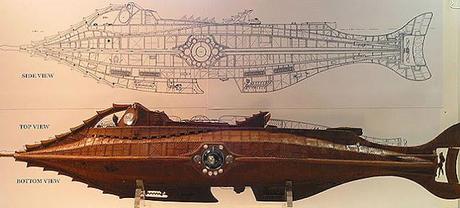

Riusciamo a immaginare nulla di più cool, a parte forse il Nautilus?

E poi ci restano i libri. Abbiamo citato il lavoro di Chamberland (che si acquista come ebook per il prezzo di una pizza), ma gli scaffali sono carichi di libri per sognare l’oceano. A carrettate. Ne segnalo solo un paio. Cominciando con due libri di Rachel Carson, popolarissima per il suo fondamentale Primavera Silenziosa (che è consigliatissimo, pur non essendo a tema strettamente oceanografico – pubblica Feltrinelli). The Sea Around Us è datato, ma rappresenta il primo libro di divulgazione a segnalare con forza il legame fra vita sulla terra e oceani. Ma il mio preferito, fra i libri della Carson, è The Edge of the Sea, una analisi approfondita e molto “user friendly” degi ambienti costieri; impossibile fare una passeggiata sulla spiaggia con gli stessi occhi dopo averlo letto.

Ci fu un tempo in cui i libri di Jacques Cousteau erano la classica strenna natalizia per ragazzi alle scuole medie. Oggi tocca batere le bancarelle. Di Cousteau la National Geographic ha pubblicato The Silent World (che si dovrebbe trovare anche in italiano a prezzo abbordabilissimo per i tipi della White Star). Anche se naturalmente di Cousteau bisognerebbe reperire i documentari degli anni ’50 e ’60, un tempo spina dorsale delle programmazioni parrocchiali, prima che la scienza divenisse invisa alle istituzioni cattoliche.

E parlando di bancarelle e documentari perduti, naturalmente, non possiamo scordarci Folco Quilici. I Miei Mari, pubblicato da Mondadori, proprio in questi giorni viaggia a 9 euro anziché 20 su Amazon. E c'è anche un DVD incluso. Così, tipo pubblicità progresso.

Ma tutto il catalogo di Quilici si trova su Amazon.it, e probabilmente anche dal nostro libraio di fiducia.

Mapping the Deep, di Robert Kunzig, è una buona introduzione all’incontro fra scienza e oceani. Esiste anche in italiano, ma non ne ricordo il titolo.

In alternativa, Il Mondo d’Acqua, di Schatzig, pubblicato da TEA, è il libro più logico da avere in borsa andando in spiaggia.

E poi naturalmente qualsiasi cosa di Sylvia Earle, cominciando magari con The World is Blue.

Sottotitolo, Come il nostro destino e quello dell’oceano sono una cosa sola.

Gran bel volume. Che per una volta non si sbrodola a raccontarci dall’inizio come gli oceani si siano formati (per quello c'è The Sea Around Us della Carson), ma ci si tuffa dentro fin da pagina uno, descrivendo con cura e con precisione il legame forte che esiste fra la vita sulla terra e l’oceano. C’è tutto – il plancton, i molluschi e i crostacei, i pescecani e le balene. Le ostriche. La scienza. L’economia. La politica. Ci sono i rischi, gli abusi, le sciocchezze e le conseguenze nefaste di azioni spesso motivate dalle migliori intenzioni. È un gran bel libro, insomma, ed un libro importante. Io Sylvia Earle la idolatro – si sarà capito – da quando si installò sul fondale oceanico con un gruppo di acquanauti e un habitat sperimentale, una trentina d’anni or sono (sì, ho sempre avuto un debole per le donne in muta da sub… psicanalizzatemi fin che vi pare). Ora la Earle ha messo in piedi il progetto Mission Blue, che è il genere di cosa che mi fa urlare per il fatto che io sto qua nel paese del pallone e della velina, mentre là fuori succedono cose… E se volete farvi un’idea (ok, è in inglese, ma vi serve, fare un po’ d’esercizio…) guardatevi questo video. Quindi, no, non ci siamo andati, in massa, a vivere sul fondale oceanico. Nonostante le ottime premesse. Ma continuiamo a pensarci. E intanto ci prepariamo, e cerchiamo di fare proseliti.