Sto cercando di scrivere il capitolo più arduo della mia tesi. Ci ho lavorato un po' nella mattinata e poi, prima di tornarvi nel pomeriggio, ho guardato un documentario della BBC sul canto degli uccelli.

Il documentario, Why Birds Sing, è incentrato su alcune domande poste da David Rothenberg, un filosofo e musicista jazz, che da anni si dedica allo studio del canto degli uccelli. Secondo Rothenberg, la comunità scientifica ha da sempre tentato di comprendere il canto degli uccelli fermandosi sulle due cause primarie che ne sarebbero la scaturigine: la necessità di riprodursi e di difendersi. La tesi di Rothenberg è che questa visione sia limitante e che in realtà gli uccelli cantino anche per piacere. Le domande ch'egli solleva, dunque, sono rivolte agli scienziati che, da diversi ambiti di partenza, si occupano delle pratiche canore degli uccelli.

Durante l'intera durata del documentario ho continuato a sentirmi strattonata tra i due estremi di quello che di norma percepisco come un continuum: da una parte l'estremo rigore scientifico, dall'altro la libertà della produzione artistica. Non a caso, si tratta di una divisione e di un'ambiguità che sento da tempo viva nella mia persona e che non di rado si concretizza in frustrazione, sia che io voglia dedicarmi alla ricerca scientifica, sia che io mi abbandoni ai processi che talvolta danno risultati artistici.

Nel documentario Why Birds Sing viene illustrato direttamente ed indirettamente il problema dell'incomuncabilità tra due campi che hanno per oggetto la stessa cosa, ma che se occupano con linguaggi e procedure diverse. Gli scienziati e gli artisti che hanno tentato di comprendere il canto degli uccelli paiono mossi dalla medesima urgenza di scoprire e descrivere un fenomeno indubbiamente affascinante, che non cessa mai di ispirare e catturare l'attenzione. Le prime divergenze sono riscontrabili nel momento in cui una persona appartenente ad un campo muove delle critiche alle procedure e alle domande sollevate da una persona appartenente ad un altro. In questo caso, l'esempio lampante è Rothenberg che si rivolge agli scienziati dicendo che è presuntuoso credere che solo gli esseri umani possano avere cognizione del fenomeno che chiamiamo musica, e che solo chi appartiene a questa categoria possa cantare per piacere e non per una finalità strettamente funzionale come difendere il proprio territorio.

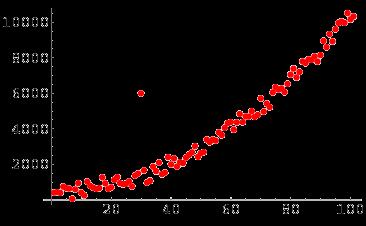

Parte di me si è trovata a condividere, almeno in parte, questa posizione, non tanto nella specificità del suo contenuto, ma nella frustrazione vissuta da chi coglie i limiti insiti in procedure d'analisi basate sulla quantificazione dei fenomeni osservati. Con questo non intendo dire che esse siano sbagliate, dato credo invece che siano fondamentali e valide. Vedo però, dalla mia posizione di scienziata sociale, i limiti di chi tratta i casi particolari da outlier, e produce teoria di conseguenza.

Il mio problema, che forse è a sua volta un problema da outlier, sta nel fatto che mi sento spaccata come un ghiacciaio sul punto di scomparire, perché mano a mano che passano gli anni, sento di star acquisendo la capacità di ascoltare con abbandono le mie voci interiori e quelle degli altri, e poter di creare di conseguenza, ma al contempo riesco a scorgere con chiarezza le cancellate che a volte paiono trasparenti a chi non conosce le finalità e le procedure della ricerca scientifica, e non di rado sono la prima a reagire con fastidio quando dei profani tentano delle invasioni di campo, cercando di spiegare a chi ha studiato un certo tema o fenomeno per molto tempo che sta sbagliando, e come dovrebbe fare altrimenti.

Ad esempio, mentre guardavo il documentario, ho pensato che l'insistenza di Rothenberg nel voler dimostrare la musicalità del canto degli uccelli non avesse molto senso, nel momento in cui assumiamo che l'idea stessa di musica sia un costrutto. Da un certo punto di vista è lo stesso problema che ho con molti miei colleghi che blaterano dandosi un tono senza sapere veramente di cosa stanno parlando, o quello che emerge quasi sempre quando mi trovo a discutere con studenti di filosofia convinti di potermi fare a pezzi solo perché il loro discorso suona logico e fila liscio, anche se non ha alcun tipo di ancoraggio empirico.

Mi viene da pensare che tutti vivremmo meglio se chi non ha gli strumenti per comunicare con gli scienziati stando sullo stesso piano mettesse da parte la pretesa di fare scienza, ma al contempo sono la prima a muovere continuamente critiche alle pratiche gerarchizzanti stabilite da chi ha il controllo sulla definizione di cosa è o non è scientifico, e di conseguenza di cosa è o non è rilevante in un dato ambito. E sono poi la prima a trovare presuntuoso l'atteggiamento di moltissimi accademici convinti che l'erudizione e l'accumulo di conoscenze li rendano migliori di chi non ha studiato tanto quanto loro.

Tornando a calare queste osservazioni su di me, mi rendo conto di essere portata a leggerle come l'ennesimo esempio di uno scarto senza nome che vivo sulla mia pelle da quando ho cominciato a sentirmi e ad essere trattata da outsider, diversi anni fa.

Non accetto l'idea che la capacità di produrre arte sia semplicemente una dote innata, ma al contempo non so spiegare perché mi sento in certi modi e perché tendo a gravitare attorno alle persone che, come me, hanno bisogno di creare e spogliarsi delle proprie banalità e dire a gran voce qualcosa per poter sopravvivere. Mi dico che non sono speciale, perché so scrivere grazie all'esercizio che compio di continuo da dieci anni e questa è una cosa che non richiede alcun dono, ma al contempo c'è dell'altro, qualcosa di impalpabile che è parte del suono della mia voce e del modo in cui mi commuovo all'idea che anche gli uccelli possano provare incondizionato piacere nel canto. La cosa alla quale non so attribuire un nome mi appare sempre più come il sigillo di appartenenza ad una società segreta, poiché crescendo ho scoperto che il mondo è pieno di persone come me, nella disfunzionalità, nella capacità e nell'urgenza di vedere oltre ciò che ci viene proposto come scontato e vero, e che queste persone usano talvolta parole che credevo solo mie, o me ne forniscono di nuove che mi calzano a pennello. Sono le persone i cui resoconti ricalcano quelli delle mie esperienze delle quali non ho ancora scritto, o delle quali ho scritto in un'altra lingua, su altri supporti, con altri intenti.

Il fatto che io non sappia individuare la fonte della quiete che provo quando riconosco in un'altra persona la cosa che, agli occhi della maggioranza, mi fa diventare così "strana", rende ancor più ardua la mia posizione.

A volte mi trovo ad invidiare la sicurezza con cui certi presunti artisti parlano di sé o del lavoro degli altri, facendolo passare per un dono calato dal cielo. Allo stesso modo mi scopro intenta a disprezzare e desiderare la mancanza di dubbio leggibile sui volti di chi vede l'arte solo in termini di risultato e non di processo, di chi si focalizza sull'artista ignorando il contesto in cui questa persona opera o ha operato, di chi crede che sia tutta una questione di Essenze e di Perfezione.

Io vedo le cose diversamente, perché sono portata ad analizzare il mio lavoro e quello degli altri anche per mezzo degli strumenti che ho acquisito studiando sociologia e metodologia della ricerca sociale. Non vedo essenze, non vedo artisti solitari e ispirazione divina. Vedo l'arte come un ambito accessibile, molto più accessibile dell'accademia, ma forse questo dipende dal fatto che ho vissuto sulla mia pelle la chiusura e le procedure di selezione di quest'ultimo ambito, che spesso, almeno in Italia, sono influenzate soprattutto dalla disponibilità di una persona a piegarsi e farsi violenza pur di entrare nel sistema, e da altri fattori che non hanno nulla a che fare con il merito. Dall'altro lato, non ho mai avuto la pretesa di essere riconosciuta come artista, anche se ho avuto modo, di tanto in tanto, di mettere piede in ambienti nei quali, sulla carta, mi sarei dovuta sentire a mio agio in quanto scrittrice, ma nei quali, invece, ho provato solo alienazione e desiderio di tornare a casa, dalla mia società segreta più o meno tangibile, e nella quiete della mia stanza.

Mi aspetto rigore da chi si dichiara esperto. Esperto di qualsiasi cosa. E mi aspetto riflessività intensa da chiunque produca rappresentazioni, indipendentemente che esse abbiano pretese artistiche o scientifiche. Quando parliamo di cose importanti, non mi va di prenderle alla leggera. Non mi va di prendermi meriti che non ho, di dire che ciò che di bello scaturisce da me è tale perché io ho un dono. So di non avere un dono. Faccio un sacco di fatica, ma la faccio volentieri, e so che spiegare il processo in questi termini lo rende più accessibile a chi crede di non avere talento, di non poter aspirare alla creazione di qualcosa di degno e significativo.

Persino l'immagine di un continuum ai cui poli ci sono scienza e arte mi pare limitante, perché credo che molti scienziati vedano bellezza nel proprio lavoro di ricerca, nelle minuzie che alla maggioranza appaiono irrilevanti. In sociologia si dice spesso che i sociologi tendono a studiare se stessi, collocandosi più o meno consapevolmente in ambiti di ricerca che li toccano in prima persona o in qualche altro modo, perché sono questi ad appassionarli di più, e non c'è niente di male in questo. Mi viene da pensare che anche nelle scienze dure avvenga qualcosa di simile, anche se in modo più sottile. Così come nel mio campo ci sono sociologi emotivamente coinvolti dal proprio lavoro di ricerca, sono certa che anche altrove vi siano scienziati che provano immenso piacere indagando la realtà, in modo non del tutto dissimile da chi prova soddisfazione descrivendo un'immagine in forma poetica e sentendo di aver fatto un buon lavoro, di aver detto la propria verità con tutta l'onestà possibile.

Il mio scarto, il mio status di outsider deriva dal fatto che queste similarità che sento e vedo, e che credo possano costituire un appiglio per chiunque voglia frantumare il muro dell'incomunicabilità che esiste tra scienza e arte, e spesso anche tra diversi modi di fare ricerca, sono per l'appunto un discorso da outsider, da outlier. Pensarci richiede sforzo e messa in discussione dei propri privilegi e delle certezze date dal permanere con insistenza nel proprio campo, senza mai uscirne. Parlarsi addosso è molto più facile di parlare con chi pratica altri linguaggi. Infinitamente più facile, per quanto faticoso possa sembrarci. Costruire ponti è arduo. Arduo per chi conosce il privilegio e arduo per chi è stato schiacciato dal privilegio degli arti.

Sul finire del documentario Why Birds Sing, parrebbe quasi che sia la squadra degli artisti ad aver guadagnato l'esclusiva sul diritto di parlare con profondità del canto degli uccelli, mentre gli scienziati sembrano passare invece per rigidi bacchettoni dediti alla quantificazione e a nient'altro. Ciò che ho notato io, invece, è la somiglianza riscontrabile nello sguardo di Rothenberg e di uno degli scienziati intervistati, nell'atto di parlare degli uccelli che hanno studiato. Rothenberg appare più articolato nell'esprimere le sue opinioni circa l'emotività di queste creature. Lo scienziato, invece, comunica il suo amore per gli animali ai quali ha dedicato decenni del proprio lavoro in modo prevalentemente non verbale, dicendo che le tesi di Rothenberg risulterebbero offensive nei confronti delle femmine destinatarie dei canti che entrambi gli uomini studiano da anni, come se il fatto che i maschi cantino per loro oltre il minimo indispensabile per attirarne l'attenzione fosse di per sé incredibile.

Penso che l'appiglio stia in quello sguardo, che è lo sguardo della passione e lo sguardo di chi si sente sotto attacco, con il rischio di essere privato del diritto di sentirsi e vedersi riconosciuto come competente in un ambito importante per la propria vita.

Penso che sia anche il mio appiglio, nel momento in cui non c'è ambito nel quale io riesca a sentirmi del tutto accolta e sicura, e non c'è ambito che non mi stimoli a tenere i piedi in diversi punti del ghiacciaio che sento frantumarsi sotto di me, e non c'è ambito che non mi spinga a scrivere con maggiore foga e ad accumulare nuovi spunti di ricerca. Ma questo è il modo di procedere dell'outsider, perché non è così che ci si costruisce una reputazione, e non è così che si accumula materiale che giustifichi la fatica agli occhi di chi vuole le prove, e non è così che si diventa parte di una comunità con tutti i crismi, e non è così che si diventa abili a fare aproblematici discorsi di circostanza e ad annuire con convinzione di fronte a chi blatera a vuoto.

È così che si procede per tentativi ed è così che vedo bellezza e descrivo bellezza e vedo un senso o una molteplicità di sensi nelle cose, ed è così che mi pare di avvicinarmi alla verità e di muovermi in una direzione che si armonizzi con la mia voce e con le voci della mia società segreta.