La società dello spettacolo e la fine delle illusioni

Il video, ossessivamente presente nel cinema di Hisayasu Sato, è il maggiore apparato della società dello spettacolo. Negli anni settanta, Pier Paolo Pasolini scrive: “La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto “mezzo tecnico”, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. É il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. É attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere”[1].

La genesi di questo processo è stata descritta da Guy Debord, quando, nel saggio La società dello spettacolo[2] del 1967, scrive dell’irreparabile nella deriva consumistica dei lavoratori: il capitale non opprime più l’operaio solo all’interno della fabbrica, ma lo converte in consumatore.

Baudrillard ha egregiamente sintetizzato questo concetto nella frase: “Il consumatore è un lavoratore che non sa di lavorare”. Non va peraltro dimenticato che l’analisi debordiana rivela che lo strumento principale di influenza politico-sociale è ludico e non tanto religioso o politico. Ancora, Debord introduce il concetto di contemplazione, che riprende da Storia e coscienza di classe di Gyorgy Lukács, accostandolo all’elemento fondamentale del consumo. In un passo della sua opera il filosofo di Budapest afferma: “[…] più aumentano la razionalizzazione e la meccanizzazione del processo lavorativo, più l’atteggiamento del lavoratore perde il suo carattere di attività per trasformarsi in un atteggiamento contemplativo…”[3]. Nell’itinerario ascetico delle tendenze mistiche fuori del cristianesimo, soprattutto nello yoga e nel buddismo, la contemplazione muove all’annullamento del pensiero e dei desideri: una sorta di comportamento ipnotico che fa pensare alla chiesa catodica del film Videodrome di David Cronenberg in cui il culto nei confronti del video raggiunge livelli di affascinante catastroficità. Debord insiste sull’identificazione tra capitale e spettacolo giungendo a un’intuizione straordinaria: “Lo spettacolo è il capitale a un tal grado di accumulazione da divenire immagine (…) Il consumatore reale diviene consumatore di illusioni.

La merce è questa illusione effettivamente reale, e lo spettacolo la sua manifestazione generale”[4]. Questo pensiero esamina sostanzialmente i concetti di alienazione e reificazione, già esemplari nelle riflessioni di Marx, reinterpretandoli alla luce delle trasformazioni della società europea nel secondo dopoguerra: lo sviluppo dell’economia nell’età contemporanea avrebbe difatti segnato una nuova fase nella storia dell’oppressione della società capitalista. Scrive ancora Debord: “La prima fase del dominio dell’economia sulla vita sociale aveva determinato nella definizione di ogni realizzazione umana un’evidente degradazione dell’essere in avere. La fase presente dell’occupazione totale della vita sociale da parte dei risultati accumulati dell’economia conduce a uno slittamento generalizzato dell’avere nell’apparire, da cui ogni “avere” effettivo deve trarre il suo prestigio immediato e la sua funzione ultima”[5]. Ciò che aliena l’uomo e lo allontana dal libero sviluppo delle sue facoltà naturali non è più, come accadeva ai tempi di Marx, l’oppressione diretta del padrone, ma lo spettacolo, che Debord identifica come “un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini”[6]. Una forma di assoggettamento psicologico in cui ogni singolo individuo è isolato dagli altri in “un discorso ininterrotto che l’ordine presente tiene su se stesso, il suo monologo elogiativo”.

L’ossessione tecnologica e il limite del visibile nella rappresentazione

Scrive Andrè Bazin: “Il cinema può dire tutto ma non può mostrare tutto[7]”. Il critico francese “arriva a scorgere nella natura del dispositivo meccanico di riproduzione cinematografica al tempo stesso una risorsa e un pericolo, il luogo di una rivelazione ontologica che può anche accecare e annientare l’autonomia del soggetto spettatoriale, proprio in virtù del suo peccato orgininale di riproduzione: “Come la morte, l’amore si vive e non si rappresenta, o almeno non lo si rappresenta senza violazione della sua natura. Questa violazione si chiama oscenità. La rappresentazione della morte reale è anch’essa un’oscenità, non più morale come nell’amore ma metafisica[8]”. Dunque Bazin rifiuta al cinema il principio, accordato alla letteratura, di “evocare qualsiasi cosa[9]”: la morte e l’atto sessuale gli appaiono momenti limite della rappresentazione; registrandoli e replicandoli sullo schermo, il cinema viola la loro natura e sfocia nell’oscenità, non un’oscenità contingente, legata ad una determinata immagine o ai parametri di una data cultura, ma un’oscenità ontologica. Da una parte, quindi, la sua riflessione sui limiti della rappresentazione cinematografica conduce inevitabilmente a un’analisi delle condizioni di sopportabilità dello spettacolo cinematografico, riconoscendo nella disposizione estetica del pubblico (oscillante fra partecipazione immaginativa e coinvolgimento performativo, fra passione e distanza critica, sangue freddo e pathos) uno dei luoghi critici decisivi, uno dei nodi centrali per la definizione dello statuto artistico ed espressivo del cinema. Al centro di un’estetica dello spettatore non si pone soltanto il rispetto dell’oggettività del reale, ma la volontà di onestà drammatica, l’esigenza etica ed estetica di garantire il rapporto fra opera e spettatore, di conservare la lealtà del tacito patto fra pubblico e spettacolo istituito dal dispositivo.

D’altra parte, Bazin riconosce la natura mobile e incerta di questo sguardo, i confini arbitrari e sempre rinnovati di una disposizione spettatoriale che trapassa costantemente dal disinteresse alla partecipazione, oscillando fra una prossimità e una lontananza, fra immaginazione e percezione, e non intende consegnare la ricezione cinematografica solo allo spazio di un immaginario asettico, idealizzato ed esangue, incapace di un reale coinvolgimento. La “condanna” di Bazin nei confronti dell’oscenità ontologica di un cinema che mostra e riproduce spettacolarmente la morte o l’intimità sessuale, cuore di un’indagine sui limiti della rappresentazione cinematografica, non appare perciò giustificata soltanto dalla rottura del dispositivo estetico della finzione cinematografica, dalla volontà cioè di salvaguardare l’irrealtà e l’autonomia disinteressata della percezione filmica rispetto alla partecipazione empatica e pragmatica propria del commercio abituale dell’uomo con il reale. Non nasce quindi soltanto dalla volontà di salvaguardare lo statuto della rappresentazione e la natura propria dello sguardo spettatoriale, uno sguardo contemplativo, distante, consapevole, in fondo disincarnato. Bazin ha più volte espresso una concezione del cinema come arte funzionale, pragmatica, al pari dell’architettura, sottoposta a uno sguardo impuro, in cui lo spettatore sia capace di oscillare sempre fra la partecipazione interessata (come nel documentario o nel cinema di reportage) e la riflessione distanziata, propriamente estetica.

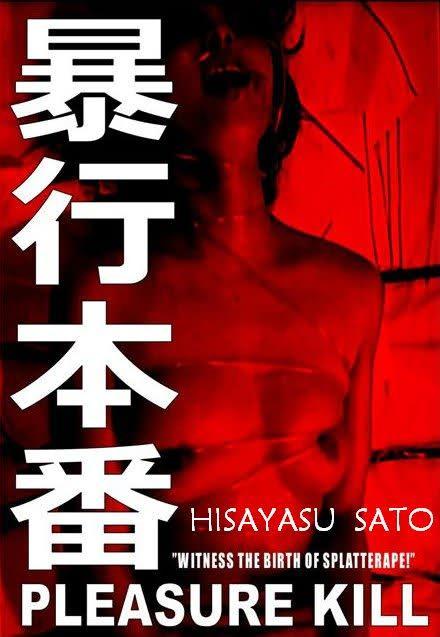

Se in Sato manca la raffinatezza concettuale del cinema di Cronenberg, egli tuttavia si pone sul terreno di una più autentica visceralità, con la bizzarria e lo sperimentalismo furioso propri del cinema di genere. Nel discorso su Bazin si parla dello sguardo spettatoriale come di uno sguardo contemplativo; ancora, il concetto di contemplazione debordiano – lo sguardo passivo del consumatore – che Sato intende aggredire compiendo quel vorticoso processo di decomposizione cinematografica che è l’esito fatale dell’assenza di ogni umano limite alla visione. Un simile processo si realizza, in Sato, come metaforizzazione per eccesso di realtà (di una realtà, certo, privata del suo senso): l’universo delle sue opere diviene così altamente simbolico, come nella pittura iperrealista, e ogni eccesso assurge ad allegoria di quel groviglio paranoico e disturbato che è il genere umano. E come l’uomo, il cinema dovrà pure morire.

Beniamino Biondi

[1] Pier Paolo Pasolini, Per il cinema, Volume II, Milano, 2001.

[2] Milano, 1997.

[3] Milano, 1991.

[4] Op. cit.

[5] Op. cit.

[6] Op. cit.

[7] Che cos’è il cinema, Milano, 1999.

[8] Op. cit.

[9] Op. cit.

[10] AA. VV. L’esperienza estetica. Percorso antologico e critico, Milano, 2008.