Pare proprio che il cinema italiano abbia, negli ultimi anni, preso a costruire un personaggio a partire dalla moltitudine delle altre voci che lo circondano: come per esclusione, il protagonista ultimamente emerge soltanto per opposizione alla massa che gli si agita intorno e finisce, quasi sempre, per esserne fatalmente fagocitato. Così è nella maggiore parte dei casi.

Ne “Il Giovane Favoloso” non si può fare a meno di notare la programmatica scelta registica di costruire la figura di Leopardi a partire dalla sua biografia e, perciò, a partire dalle figure che gli ruotano attorno.

Ne “Il Giovane Favoloso” non si può fare a meno di notare la programmatica scelta registica di costruire la figura di Leopardi a partire dalla sua biografia e, perciò, a partire dalle figure che gli ruotano attorno.

Certo, per comprendere il pensiero di un filosofo (ma dobbiamo partire dal presupposto che Leopardi sia filosofo) occorre studiare profondamente le ragioni storico-sociali e, specialmente, politiche che spesso sono alla base del suo sistema. Che ne sarebbe del super-uomo di Nietszche se lo si astraesse dal momento della crisi di inizio Novecento, e che ne sarebbe de “La Repubblica” di Platone se non si sapesse della situazione di Atene a lui contemporanea.

Per “Il Giovane Favoloso” Mario Martone, però, sembra essersi concentrato prevalentemente – nonostante proponga anche il rapporto con Pietro Giordani (Valerio Binasco) -, sulla costruzione di immagini immediatamente riconducibili, da parte dello spettatore, ai personaggi topici nella produzione leopardiana, mostrando però, rispetto alle trasfigurazioni poetiche che quei personaggi rappresentano, i soggetti reali, vale a dire le persone che – per il regista – dovrebbero essere state alla base dell’ispirazione del poeta.

Nitide e dirette immagini che, però, spesso risultano terribilmente edulcorate e fin troppo prevedibili, e che tradiscono la volontà di rendere immediato e “popolare” il poeta frettolosamente e superficialmente considerato “pessimista”, “depresso”, “sfigato”, per dirla come si direbbe oggi.

Filologicamente, però, l’operazione di tradurre in immagini i luoghi della poesia ricollegati inevitabilmente, quasi mimeticamente, alla vita del poeta risulta contraddire profondamente il pensiero del Leopardi-filosofo che, per altro, a giusta ragione, ad un certo punto del film inviterà i suoi detrattori napoletani a «non confondere il disagio del suo intelletto con lo stato del suo corpo»: Martone riesce tuttavia a confondere ancor di  più le torbide acque in cui naviga il Leopardi-personaggio perché, difatti, per tutto il resto del film il regista non fa che interpretare ogni verso facendo coincidere il poeta con l’uomo e viceversa.

più le torbide acque in cui naviga il Leopardi-personaggio perché, difatti, per tutto il resto del film il regista non fa che interpretare ogni verso facendo coincidere il poeta con l’uomo e viceversa.

Ed ecco che Silvia (Gloria Ghergo) è una bellissima fanciulla popolana dirimpettaia che, ormai cadavere, riapre gli occhi e fissa il giovane Giacomo affacciato sulla sua bara, ed ecco che il passero solitario è un uccellino in una gabbia del sarto napoletano che gli riammoderna il vestito secondo la moda (già, probabilmente Martone voleva ricordarci della Moda che dialoga con la Morte in una delle Operette Morali) o, ancora, la Natura del dialogo con l’Islandese è una statua di sabbia che prende le fattezze della bigotta madre (Raffaela Giordano) di Leopardi – e proprio in questo caso l’interpretazione di Martone risulta quanto meno avventata: non era certo un eventuale complesso edipico del Leopardi-uomo a spingere il Leopardi-poeta a scrivere quel dialogo delle Operette Morali -.

Da principio Giacomo appare intento a soddisfare le smanie del padre che disprezza e venera timoroso, un Monaldo (Massimo Popolizio) sfuggente e appena abbozzato – come la maggior parte dei personaggi che vorticosamente si inseriscono nella narrazione, il più delle volte scomparendo senza lasciare traccia di sé – un padre che desidera per il figlio la carriera monastica e lo costringe a studiare nella vastissima biblioteca di famiglia, nel selvaggio borgo natio di Recanati che emerge troppo gretto ed asfittico – per un giovane così geniale ed aperto – nei chiaroscuri della limpida fotografia di Renato Betta.

Ottima la ricostruzione degli ambienti, anche se a volte pare quasi sia tutto troppo pulito, tutto troppo lucido e ben stirato, un po’ come i costumi che gli attori sembrano vestire senza troppa convinzione, senza davvero riuscire a dare l’impressione di “abitarci”. Come estranei al  tempo che stanno raccontando, si muovono senza mai compiere davvero un gesto, ma cercando sempre di essere ciascuno il proprio personaggio nell’insieme di vari gesti e di varie espressioni. Considerando anche l’esasperata linearità della regia – che però compie anche qualche necessario salto temporale per portarci da Recanati a Firenze e poi a Napoli -, il risultato è un documentario frammentario e in alcuni momenti piuttosto disordinato e ripetitivo.

tempo che stanno raccontando, si muovono senza mai compiere davvero un gesto, ma cercando sempre di essere ciascuno il proprio personaggio nell’insieme di vari gesti e di varie espressioni. Considerando anche l’esasperata linearità della regia – che però compie anche qualche necessario salto temporale per portarci da Recanati a Firenze e poi a Napoli -, il risultato è un documentario frammentario e in alcuni momenti piuttosto disordinato e ripetitivo.

Quanto a Leopardi, Elio Germano non invecchia mai. I suoi occhi scuri sempre liquidi e vagamente spiritati rimangono incastrati in una pelle liscia, privata di quelle rughe fisiologiche e assolutamente necessarie per segnare lo scorrere del tempo. Solo il progressivo ingobbimento – decisamente grottesco in alcune scene – pare plasmare la fisicità di Leopardi. Per il resto, Martone ci mette davanti ad un volto pallido come il marmo delle statue che il giovane tocca nelle chiese, disarmante nella sua mono espressività assorbita dal disinteresse. Solo ogni tanto una risata o una smorfia di dolore spezzano la monotonia di quella fronte sempre distesa che ritorna immediatamente ad assomigliare a quella di un uomo ancora acerbo.

Un Leopardi profondamente statico e distaccato, vagamente esaltato (ma pronto a tonare entro il rigore monotono che gli hanno cucito addosso), un uomo che si è arreso, ma non si comprende bene se sia la consapevolezza dell’intellettuale o la sofferenza del gobbo rifiutato dalla dame che annusa grottescamente le strade di una Napoli infingarda e feroce a renderlo così apatico. Il Leopardi di Germano usa i pensieri di Leopardi per esprimersi, ma si racconta secondo l’interpretazione di Martone.

Ed è un Leopardi che non sembra davvero consapevole di sé e di ciò che rinnega e rifiuta, in quel scivolare da un’opera all’altra, da una lettera all’altra, da una solitudine all’altra, perché attorniato da amici che si curano di lui, ma fino ad un certo punto – così come l’amico Ranieri (Michele Riondino) -.

Ed è un Leopardi che non sembra davvero consapevole di sé e di ciò che rinnega e rifiuta, in quel scivolare da un’opera all’altra, da una lettera all’altra, da una solitudine all’altra, perché attorniato da amici che si curano di lui, ma fino ad un certo punto – così come l’amico Ranieri (Michele Riondino) -.

Leopardi non parla mai con sé, e fatica a parlare con gli altri. Si limita a scrivere e colpire ironico gli aristocratici e gli alti prelati che è costretto a frequentare a Roma come a Firenze. Non emerge quasi mai, quasi mai riesce a superare il confine di se stesso. La musica elettronica di Sascha Ring non fa che sottolineare le asperità e quell’inconcialibile intenzione di accostare il poeta più romantico dei classici e più classico dei romantici ai nostri giorni appare ancora più esasperante: Leopardi non può essere uno di noi. Leopardi non può essere un Pasolini di fine ottocento.

Purtroppo anche più scolastico e didascalico del previsto nelle soggettive e nelle riprese naturali, il film inciampa su se stesso e sulla convinzione che il vitalismo di Leopardi possa essere espresso in quel gustare un gelato nel caffè napoletano. Non è la vitalità dell’uomo l’unico aspetto che supporta la forza di Leopardi: quello che rimane, oltre lo sguardo umido di un Elio Germano che fissa il cielo stellato dalla terrazza di Torre del Greco dopo avere declamato la Ginestra, è un dubbio atroce: cosa Martone ha rappresentato, l’uomo o il poeta?

Forse solo il poeta intrappolato nella carne deformata dalla scoliosi dell’uomo. Perduto il senso, l’attesa, l’aspettativa di vedere un Leopardi teso a porre limite all’illimitato. Perduto il Leopardi che sul dubbio fonda la sua tragica consapevolezza. La tensione verso la meta ineffabile, verso la Luna, verso il ricordo che riporta ad un futuro inevitabile e necessario, questo è l’infinito della realtà del sublime. Il sublime, quello sforzo insopportabile, ma necessario, quella spinta mai bastevole all’immaginazione per toccare l’infinito è l’infinito, il limite dell’illimitato in un solo momento.

Martone ricostruisce, perciò, un personaggio-Leopardi che appartiene solo e soltanto alla sua lettura fatta di incastri e simmetrie personalissime delle opere del filosofo più romantico – nel senso più filologico possibile del “giovane favoloso”. Epistole, poesie, per cercare di scoprire  l’intimo tormento dell’uomo-Leopardi. «Un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale, nei nostri vizi» scriveva Proust nella critica al metodo di Saint-Beuve che invece riteneva «la letteratura non distinta o, per lo meno, separabile dal resto dell’uomo e della sua organizzazione».

l’intimo tormento dell’uomo-Leopardi. «Un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale, nei nostri vizi» scriveva Proust nella critica al metodo di Saint-Beuve che invece riteneva «la letteratura non distinta o, per lo meno, separabile dal resto dell’uomo e della sua organizzazione».

E difatti il risultato è la consapevolezza che non si possa davvero arrivare al Giacomo Leopardi “reale”, quello “poeticissimo” che si manifesta in ogni verso, ma che si tratti piuttosto di un Leopardi-uomo scritto, pensato e ricostruito esclusivamente da Martone. Perché quell’infinito stenta a mostrarsi tanto quanto il potere dell’immaginazione. Quel limite illimitato stenta ad essere vivo in questo film. Forse perché da spettatori, quando si parla di Giacomo Leopardi, non si può fare altro che “desiderare di desiderare” qualche cosa che scavi più nel profondo, che sia davvero feroce come lo slancio che genera insofferenza e disincanto e che in troppi preferiscono liquidare come “pessimismo” quando invece si tratta di titanismo, di slancio etico. Eppure, non c’è nulla di più “positivo” in un uomo che quel sentirsi insoddisfatto. Significa che la ragione per vivere è la lucida consapevolezza della fragilità della condizione umana. Consapevolezza disincantata, eroica.

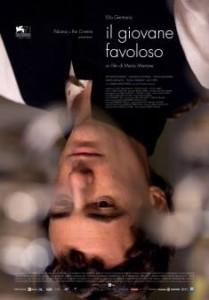

Il film, presentato alla 71ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è stato riconosciuto di interesse culturale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Written by Irene Gianeselli