Asia Argento e J.T. Leroy, grande accoppiata malsana, contorta e torbida, che, oltre a scuotere l’opinione comune, con le loro rispettive peripezie, sanno anche mettere insieme lavori notevoli, con uno spessore drammatico/artistico di tutto rispetto.

Asia Argento e J.T. Leroy, grande accoppiata malsana, contorta e torbida, che, oltre a scuotere l’opinione comune, con le loro rispettive peripezie, sanno anche mettere insieme lavori notevoli, con uno spessore drammatico/artistico di tutto rispetto.

In questo caso si tratta della trasposizione cinematografica, a cura di Asia, del romanzo proto-pseudo-autobiografico di Leroy, che racconta l’infanzia devastata e corrotta del piccolo Jeremiah, dalla bambagia di un’esistenza borghese in prestito d’uso, alla cruda realtà genetica di una madre puttana, tossica e psicolabile. Lo squallore e i sordidi episodi cui la mamma degenere sottopone il figlio, sono una sorta di educazione sentimentale al degrado, una storia di formazione alla rovescia, che condensano tutte le brutture della civiltà moderna, rendendola visivamente in un quadro aberrante e morboso, in cui il disagio dello spettatore è solo una piccolissima parte della nera miseria umana che viene rappresentata. Come se una madre prostituta, strafatta e mentalmente degenerata, non fosse abbastanza, al piccolo Jeremiah tocca anche subire le angherie dei nonni materni, ferventi credenti cattolici, che uniscono la Bibbia alla cinghia, strumento al quale comunque il piccolo è ben abituato. Non basta, si aggiunga anche un’apparentemente infinita sequela di partner sessuali più o meno occasionali della madre Sara, che quando non lo picchiano, magari lo violentano solamente.

Ma fortunatamente c’è sempre il salvifico, anestetico rifugio dell’alcool e della droga, rimedi ai quali la genitrice introduce prontamente il figlio, per il suo bene, s’intende. Unica valvola di sfogo per creare un fittizio mondo parallelo, onirico, psichedelico, in cui credere che tutto vada bene, che tutto sia ok.

Un road-movie tossico, duro, un pugno nello stomaco alle pallide norme e convenzioni sociali che si suppone servano a tenere sotto controllo i demoni interiori e aiutare i deboli a stare a galla. Niente di tutto questo, rimane solo la sconvolgente sensazione di verosimiglianza e di realismo, che rendono ancora più acido e amaro il sapore di questo intruglio filmico, invero ben girato, con vaghe suggestioni lynchiane, e una narrazione posata e non pornografica, in cui facili eccessi ed isterismi realizzativi sono banditi dalla scena, così come la sterile retorica sociale.

Non c’è salvezza, non c’è redenzione.

“- Che verso della Bibbia è questo, Jeremiah? – Sex pistols, signore!”.

Ma anche la prospettiva punk è solo l’ennesimo buco nell’acqua (e in vena), e non offre che un blando sarcasmo, per addolcire una pillola che proprio non va giù.

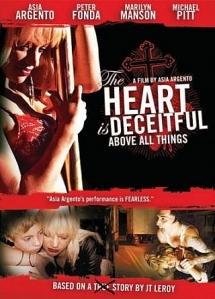

Grande prova registica e attoriale per Asia, e per i vari illustri camei che arricchiscono il cast: Marylin Manson, Peter Fonda, Winona Ryder, Ornella Muti, Michael Pitt e Kip Pardue. Bravissimi anche i tre bambini che interpretano Jeremiah, capaci di tenere in piedi un ruolo di certo non facile da gestire, così come la Argento, che interpreta un’antitesi di madre, in cui il rapporto amore-odio per il figlio e per la vita si risolve decisamente in favore del secondo.

Disagio massimo.