Il talento, la bellezza o “l’importanza storica”, per quanto paradossale, non sono necessariamente i fattori determinanti, o perlomeno non appartengono ad un ragionamento conscio, che ci inducono a legarci ad un attore, che infiammano la voglia di vedere e rivedere quel volto che ci ha stregato. Come gli incontri sorprendenti, come uno sguardo tra la folla, come l’amicizia inattesa. Anche in questo il cinema somiglia tanto alla vita. Scorgiamo nella selva di nomi, facce e luoghi una figura che ci cattura più delle altre e ci trasporta nel suo mondo e sul suo percorso. Sul perché proprio quel volto, quell’attore, è impossibile dare spiegazioni. Del resto le passioni sono difficili da decifrare e, se non lo fossero, forse, non sarebbero tali. Interpreti che si muovono sullo schermo con un magnetismo che ci ingloba e per cui le terminologie di rito mancano di efficacia. Charles Bronson rientra pienamente tra quegli attori capaci di catturarti e, perché no, di infonderti un’innocua forma di dipendenza.

Nel tentativo di decifrare il fascino di certi attori, chi scrive, ha più volte citato le parole di Vladimir Jankélévic riguardo alla difficoltà di delimitare epistemologicamente la musica, l’arte astratta e metafisica per eccellenza. Il carattere di realtà non-reale concerne l’elemento primario della musica: il suono è reale per il fatto che scompare nell’istante stesso in cui sorge. Esattamente questo: come per la magia o la chiaroveggenza, come lo stesso Jankélévic definisce i suoni e rimandi della musica, certi attori creano mosaici che trascendono i loro personaggi e donano a chi guarda qualcosa che somiglia più ad uno spartito musicale, pieno di misteriose “vibrazioni” e suggestioni inafferrabili. La sua è una filmografia complessa che somiglia molto ad una ricerca.

Nel caso di Charles Bronson è forse proprio questo il termine che più rappresenta lui e la fonte della lieve ossessione che sembra colpire tanti che lo scoprono: l’inafferrabilità. Tutto nella carriera e nella vita di Bronson sembra sfuggire a facili catalogazioni. Schivo, sensibile, imprescindibilmente legato ad una donna, che molto più che la sua carriera, ha dato un senso alla sua vita, che ha alleviato i ricordi di un’infanzia difficile. Molti registi a cui è stata chiesta, negli anni, una dichiarazione su Bronson, di descriverlo, si sono trovati in difficoltà: puntuale, professionale, silenzioso. Amato dagli autori europei eppure perfettamente rappresentativo della virilità a stelle e strisce. Spesso in conflitto con la violenza rappresentata nei suoi film. Amante della pittura. Prolifico come pochi, solo negli anni cinquanta recita in circa trenta titoli, rendendo la sua una delle gavette più lunghe della storia del cinema.

Quello che sembra legare tutti i film della sua ricca e variegata filmografia è che il racconto pare passare attraverso la sua fisicità: la sua presenza, i segni sul suo volto dalle mille etnie, le rughe, il fisico scolpito e infine il suo sguardo stanco, pieno di rabbia e malinconia. Bronson racconta con il viso, sempre e comunque.

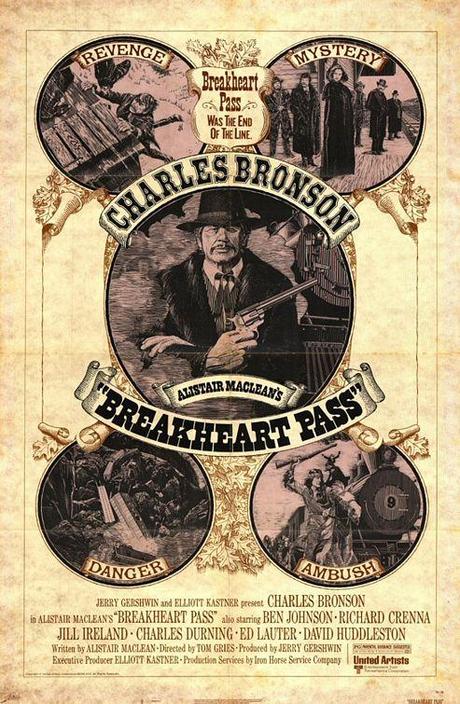

Nel 1873, i residenti dell’avamposto dell’esercito Fort Humboldt, centro di smistamento dell’oro e dell’argento estratti da una vicina miniera, sono stati decimati da un’epidemia proprio nell’imminenza di un assalto degli indiani di Mano Bianca. Un treno si dirige verso la fortezza portando con sè rinforzi e rifornimenti medici. A viaggiare, tra i civili a bordo, troviamo il governatore del Nevada Fairchild (Richard Crenna) e la sua amante Marica (Jill Ireland moglie e musa di Bronson), il reverendo Peabody (Bill McKinney), il dottor Molyneaux (David Huddleston) nonché una settantina di soldati, capeggiati dal maggiore Claremont (Ed Lauter). In una stazione intermedia sale sul convoglio, in stato di arresto, un presunto baro, John Deakin (Bronson), accompagnato da un uomo di legge locale, Pearce (Ben Johnson). Misteriosi incidenti funestano i vagoni del treno che si snoda tra le colline: morti e omicidi, un fuochista si sfracella in un burrone, sotto il legname della caldaia vengono trovati i cadaveri di due soldati. Deakin lentamente scoprirà cosa c’è in quelle casse per i medicinali e perché il suo reale contenuto è responsabile di tutto.

A firmare la sceneggiatura è lo stesso autore del romanzo da cui è tratto questo film del 1975, Alistair McLean. Vale la pena spendere due parole su questo autore, poco nominato, eppure così importante. Lo scozzese Stuart Alistair MacLean (21 aprile 1922 – Monaco di Baviera, 1987), la cui tomba è situata a pochi metri da quella di Richard Burton, nel cimitero di Celigny, in Svizzera, è stato un romanziere di thriller o storie avventurose, talvolta avvalendosi dello pseudonimo di Ian Stuart. Ha venduto con i suoi libri un totale stimato di 150 milioni di copie. Rispetto ad altri scrittori attivi nello stesso genere e nello stesso periodo, come, uno su tutti, Ian Fleming, i libri di MacLean hanno delle caratteristiche che lo differenziano non poco. In primis, la totale mancanza di innuendo sessuale, ma soprattutto di romanticismo. I protagonisti di McLean, che reputava tali elementi narrativi d’intralcio al ritmo, nella loro virilità e forza fisica, sono esseri quasi asessuati. Altra caratteristica che lo contraddistingue è il fatto che non sia stato minimamente toccato dall’avanzamento tecnologico di quegli anni. I suoi eroi si ritrovano a combattere contro gli ostacoli, apparentemente insuperabili, dettati dal contesto naturale che spesso li spinge ai limiti della loro resistenza fisica e mentale. Con un amore particolare per il mare e l’Artico del nord, è la natura a sorreggere e sfidare l’esistenza dei suoi protagonisti. Infatti, solo uno dei suoi romanzi, When eight bells toll, si svolge nella sua nativa Scozia. A parere di molti, i suoi migliori lavori sono spesso quelli in cui egli inserisce, o è in grado di descrivere, le sue esperienze e conoscenze della guerra e la vita sul mare, come nel caso di HMS Ulysses, che è ormai considerato un classico della narrativa navale. Sposato due volte, la vita di McLean è stata caratterizzata dalla lotta all’alcolismo, come nel caso di quello che si potrebbe considerare il suo ideale maestro, Ernest Hemingway. Dai suoi romanzi sono stati tratti, tra gli altri: I cannoni di Navarone (1961) di J Lee Thompson e Dove osano le aquile (1968) di Brian G Hutton. Non è un caso, dunque, considerando il suo amore per la natura selvaggia ed ostica e per eroi “larger than life”, che lo scrittore scozzese abbia incrociato il western.

Purtroppo, questa non era la direzione che più interessava al suo pubblico, che lo voleva, invece, di nuovo nei panni del giustiziere Paul Kersey. Bronson resistette finché poté, per poi cedere qualche anno più in là, quando raggiunse la consapevolezza che il personaggio di Kersey era ormai divenuto una gabbia, seppur dorata, per la sua immagine, dalla quale era inutile tentare di svincolarsi. Per Bronson, il periodo che avrà inizio alla fine degli anni settanta, e poi nel decennio successivo con il suo ingresso nella casa di produzione Cannon, è il momento della decadenza artistica e forse il periodo più frustrante della sua vita. Quando fu diagnosticato il cancro al seno a Jill Ireland, nell’84, l’atteggiamento dell’attore nei confronti del suo lavoro fu segnato in modo evidente. Ricadde nell’incubo vissuto da ragazzino quando vide il padre morire di cancro ai polmoni. Considerando egli stesso i film di quegli anni troppo violenti e discutibili, volle preservare l’immagine della moglie evitando di farla partecipare a quegli episodi della sua carriera che sempre più realizzava come un dovere, più che alimentare, di immagine nei confronti del pubblico. Da quel momento Bronson affrontò il lavoro quasi per inerzia.

Breakheart pass, pur anticipando questo periodo di qualche anno, sembra, in coppia con lo splendido L’eroe della strada, il canto del cigno, della miglior stagione cinematografica, di una leggenda…

Eugenio Ercolani

La prossima settimana: Bandolero!