di Michele Marsonet. Sulla guerra del Vietnam sono stati scritti tantissimi volumi, e la bibliografia è diventata col passare degli anni sterminata. Nella maggior parte dei casi il conflitto è visto attraverso gli occhi dei soldati americani, e non pochi sono i reduci che hanno narrato le loro esperienze, sempre drammatiche. Piuttosto cospicua anche la produzione di chi combatteva dall’altra parte e di simpatizzanti occidentali di Hanoi e dei vietcong.

Quasi assenti, invece, opere che si collocano – o, almeno, cercano di farlo – dal punto di vista dei civili vietnamiti inermi che, pur non parteggiando per alcuno degli schieramenti, si trovarono comunque presi tra due fuochi pagando un prezzo incredibilmente alto. I civili uccisi, secondo stime prudenti, furono infatti due milioni.

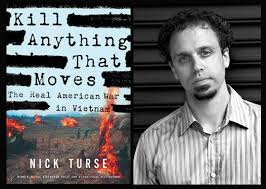

La pubblicazione di un bel libro di Nick Turse, “Così era il Vietnam. Spara a tutto ciò che si muove” (Edizioni Piemme) colma adesso tale lacuna. L’autore utilizza documenti delle forze armate USA che erano, almeno in gran parte, già noti. Ma, ponendoli in sequenza e verificando con attenzione la loro autenticità, fornisce un quadro globale che finora mancava. E il risultato è davvero sconvolgente.

Una premessa è necessaria. In Vietnam non era per nulla facile distinguere i veri combattenti vietcong, i semplici simpatizzanti disarmati, e i contadini inermi che cercavano soltanto di continuare a sopravvivere lavorando nei campi e nelle risaie. Ho Chi Minh e i nordvietnamiti lo capirono subito, sfruttando la situazione a loro vantaggio e applicando alla lettera un celebre detto di Mao Zedong: “i guerriglieri devono nuotare in mezzo al popolo come i pesci nell’acqua”.

Non lo capirono invece gli americani, sicuri che la loro enorme superiorità tecnologica li avrebbe infallibilmente condotti alla vittoria. Robert McNamara, economista con esperienze d’insegnamento a Yale e in seguito presidente della Ford, fu Segretario alla Difesa dal 1961 al 1968, prima con Kennedy e poi con Lyndon Johnson. Era un tecnocrate convinto che la guerra potesse essere resa razionale e comprensibile con l’uso delle statistiche. Elaborò quindi il concetto del raggiungimento di “un punto di passaggio critico: quello del momento in cui i soldati americani avrebbero ucciso più nemici di quelli che i nordvietnamiti potevano rimpiazzare. Di lì in avanti, il Pentagono si aspettava che le forze comuniste si sarebbero arrese, perché sarebbe stata l’unica scelta razionale da fare”.

Naturalmente non funzionò mai. Negli Stati Uniti ogni singolo caduto era una tragedia e, quando le perdite cominciarono ad aumentare sempre più, l’opinione pubblica manifestò una crescente ostilità alla guerra che infine sfociò in aperta ribellione. La leadership di Hanoi e i vietcong non avevano questo problema, poiché non c’era un’opinione pubblica indipendente dal partito e ai vietnamiti importava in primo luogo l’unificazione nazionale a prescindere dal numero dei morti.

Il suddetto concetto di McNamara causò aberrazioni a non finire. Le unità USA erano incentivate a eliminare il maggior numero possibile di vietnamiti ottenendo premi su questa base, anche se fu presto evidente che la maggior parte dei morti erano, in realtà, contadini e civili non coinvolti in attività belliche o politiche. Nessuna meraviglia, quindi, che in tale frangente la simpatia nei confronti dei vietcong aumentasse anche in strati della popolazione in precedenza neutrali.

Il dato più sconvolgente è questo. Tutti hanno in mente il celebre episodio di My Lai, il piccolo villaggio la cui popolazione civile fu quasi interamente sterminata il 16 marzo 1968. Quanto alle responsabilità volarono solo gli stracci, poiché tutta la colpa fu attribuita a un semplice tenente, William Calley, che comandava la compagnia coinvolta. In realtà – scrive Turse – di My Lai ce ne furono centinaia, se non migliaia, e l’autore fornisce una lista interminabile di luoghi in cui accaddero fatti analoghi. Ne ha visitato molti, raccogliendo le testimonianze dirette dei sopravvissuti.

Sempre per rispettare le statistiche, tutti i morti civili venivano classificati come vietcong, portando sul posto armi prelevate altrove e che le vittime non avevano. A tale proposito un marine intervistato spiegò che “quando si ammazzano dei civili non è un problema, basta cacciargli in mano una granata cinese o un fucile AK-47, e diventano vietcong”. Tutto ciò spinse i comandi americani a un comportamento sempre più folle. Famoso è l’episodio della conferenza stampa in cui il generale Westmoreland, comandante in capo, annunciò l’imminente vittoria americana e degli alleati sudvietnamiti, proprio nel momento in cui l’ambasciata USA a Saigon veniva assaltata durante l’offensiva del Tet.

A tanti anni di distanza è ancora difficile capire perché le amministrazioni e i comandi americani del tempo avessero deciso di perseverare in una strategia chiaramente perdente. In battaglie campali classiche la superiorità tecnologica avrebbe sicuramente fatto la differenza ma, tranne rarissime eccezioni, nordvietnamiti e vietcong si guardarono bene dall’ingaggiare battaglie di quel tipo, e la cosa era già evidente sin dalle prime fasi del conflitto.

Ovviamente anche il nemico era spietato. Quando dei soldati americani feriti restavano isolati erano puntualmente finiti con un colpo alla nuca. E dopo che marines e sudvietnamiti ripresero il controllo di Hue, la vecchia capitale imperiale occupata per molti giorni da vietcong e truppe di Hanoi, si trovarono fosse comuni con migliaia di cadaveri.

Tuttavia il dramma dell’incredibile numero di contadini e civili inermi uccisi senza ragione plausibile in ogni parte del Paese dalle forze armate americane resta – e questo l’autore lo sottolinea con forza – una macchia indelebile. Tant’è vero, conclude, che “i fantasmi del Vietnam continuano a infestare la nostra società, specie nel profondo, in modi non sempre visibili”.

Featured image, cover.

di Michele Marsonet. Sulla guerra del Vietnam sono stati scritti tantissimi volumi, e la bibliografia è diventata col passare degli anni sterminata. Nella maggior parte dei casi il conflitto è visto attraverso gli occhi dei soldati americani, e non pochi sono i reduci che hanno narrato le loro esperienze, sempre drammatiche. Piuttosto cospicua anche la produzione di chi combatteva dall’altra parte e di simpatizzanti occidentali di Hanoi e dei vietcong.

di Michele Marsonet. Sulla guerra del Vietnam sono stati scritti tantissimi volumi, e la bibliografia è diventata col passare degli anni sterminata. Nella maggior parte dei casi il conflitto è visto attraverso gli occhi dei soldati americani, e non pochi sono i reduci che hanno narrato le loro esperienze, sempre drammatiche. Piuttosto cospicua anche la produzione di chi combatteva dall’altra parte e di simpatizzanti occidentali di Hanoi e dei vietcong.