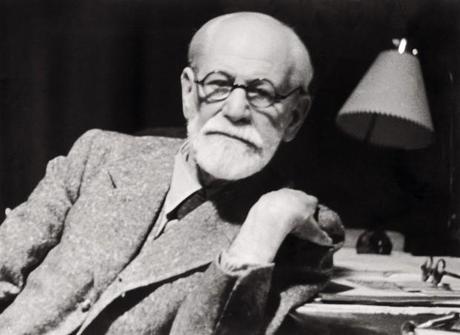

«Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica». Sa anche dove porre la mia assenza (che non sono stato certo io a volere, anzi!) ne La coscienza di Zeno. Al di là di una succinta Prefazione, Svevo infatti non crede degno farmi pervenire. La psicanalisi diretta, non mediata dallo scrittore triestino, resta allora in anticamera mentre nel salotto buono della letteratura non si fa che parlare di lei. D’altronde, il rifiuto del suo valore terapeutico era stato anzitutto rilevato dallo stesso giudizio di Svevo su Freud «grande uomo [...] ma più per i romanzieri che per gli ammalati». Eccolo qui, l’ennesimo insipiente modello delle feroci critiche a cui la nostra scienza è stata sottoposta. Ecco rinnovato anche nei cervelli che più si credono liberi dalle maglie della superstizione, il sostrato positivistico irriducibile, la negletta e ipocrita credenza che sia solo il mondo a girare su basi assolutamente fisiche. Non l’uomo, certamente non l’uomo, la cui cura dell’anima non può avere effetti sicuri come quelli della medicina tradizionale. Aveva ragione il collega Edoardo Weiss a non ravvisare elementi specifici della nostra scienza in questo libro, così come non erano distanti dal vero i critici che sottolineavano il carattere puramente narrativo, di espediente, che la psicanalisi vi veniva ad avere. Mi si ribatterà che una lunga tradizione di studi sveviani ha sviscerato le influenze e i prestiti desunti da Freud, e in particolare da La scienza dei sogni, tradotto autonomamente dallo stesso Svevo. Ciò che io contesto è però la romanzizzazione di tale innegabile contributo, lo spoglio sistematico della sua natura analitica e della sua completezza, a fronte di un suo utilizzo sostanzialmente funzionale al puntellamento di un pensiero disforico sull’insanabile malattia dell’individuo e della società: «La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure». La psicanalisi cioè come arma critica per palesare le finzioni e le maschere dell’individuo; arrivare oltre non si può.

È la funzione onnicomprensiva della letteratura, che sola ed unica, attraverso il suo puro dispiegarsi, crede di essere l’unico palliativo all’insensatezza della vita. E così la Prefazione ha un solo valore finale: invalidare, rendere dubbia l’autenticità della successiva testimonianza del paziente Zeno Cosini. Bellissima trovata narrativa, intuizione da avanguardia su cui nulla si può eccepire, almeno artisticamente. Ma se, come nota Jean Pouillon, ne La coscienza di Zeno, Svevo obbliga il lettore «ad occupare egli stesso il posto dell’analista», così facendo egli toglie autorità al mio responso perché è evidente che se tutti possono diagnosticare una cura, la mia scientificità vien meno. Io lo ammetto: ho da difendere la mia categoria, e lo farò soprattutto contro quegli attacchi che, solo agli occhi dei profani, possono sembrare interni. Poiché vedo la strada spianata da Svevo, comincerò invadendo una disciplina a me aliena: la grammatica italiana. Io mi compiaccio di scrivere secondo lo stile dello scrittore triestino, anche se appartengo alla ridda dei suoi tanti critici. Suddetta maniera di stendere le frasi non mi appartiene. Le forzature linguistiche che compio, gli arcaismi a cui costringo il lessico, l’uso disfonico di certe congiunzioni piuttosto che altre, li rimando perciò al mio maestro. È evidente, in larghe parti de La coscienza di Zeno, come alcune soluzioni puriste siano preferite in virtù del naturale rispetto che prova verso queste solo chi impari una lingua, e non sia nato in essa. “La sindrome neoclassicista”, a volerle dare una definizione proto-psicanalitica: più Greci degli abitanti della fu Magna Grecia, lo furono Winckelmann e soci. In questo modo la lettura del romanzo viene a volte a perdere in scioltezza. Non per acidità di lessico (questo, tutto sommato, tiene) quanto per una congenita difficoltà strutturale della frase che dimanda aiuto ai testi classici, dimenticando la modifica dell’abbrivio lento ma inesorabile dei secoli. Lungi da me voler gonfiare ancora di più il caso Svevo; piuttosto mi servirò di un altro filone di quell’inchiesta aperta dal mondo editoriale dopo il suo tardivo successo, per proseguire la mia analisi (poco psico finora, e perciò facilmente preda dell’ironia dissacrante del mio ex paziente, temo). Quando la critica si trova spiazzata dalla novità di uno scrittore cerca sempre di sterilizzarlo affibbiandogli “affinità elettive” straniere.

Fu naturalmente così anche per Svevo, la cui biografia inoltre si prestava particolarmente bene a questa operazione. Joyce e Proust, si disse da una parte, e la Trieste crocicchio di culture dall’altra. In realtà a me, disadorno di teoria e sociologia della letteratura, ma anche lontano da logiche di correnti idealiste e crociane, pare poter dire che Svevo abbia un posto molto ben radicato nella tradizione italiana. Egli è proprio come un cuneo: giace lì conficcato per bene ma chi vuole si può servire di lui per svellere il farraginoso apparato. Strutturalmente, infatti, il suo ultimo romanzo osa appena: io vengo liquidato dopo una pagina e Zeno diventa il classico narratore autodiegetico. È la bora di Trieste, non un ciclone. È in questo senso che io intendo l’affermazione di Giuseppe Petronio: «il personaggio si costruisce attraverso il suo rammemorare, e non esiste, in ultima analisi, che in questo prendere coscienza di sé, sicché Zeno non è che la [coscienza di Zeno]». Mi spiace dover smoccolare i sogni di gloria del signor Cosini, ma Svevo è rimasto così colpito dalla sua coscienza che oltre non ha voluto andare. Anche la suddivisione dei capitoli in temi e non cronologicamente come ci si attenderebbe da una raccolta di ricordi, è in realtà effettuata senza intenzione di rimescolamento di consolidati canoni. Infatti, i capitoli sono segmenti ben definiti e nessuno ha influenza sull’altro. I frequenti sogni in cui incorre Zeno, poi, soffrono dello stresso estremo simbolismo in cui incorse Freud nel tentativo febbrile di dare uno statuto epistemologico alla nuova scienza. A questo punto della mia analisi io voglio però far riaffiorare l’incipit concettuale che mi è servito da base per la stesura di queste idee. Lo spunto me lo diede un articolo di Eugenio Montale, in cui egli citava ciò che un ignoto gli aveva scritto dopo il suo necrologio su Svevo apparso su La Fiera Letteraria. Riporto lo stralcio di quell’anonimo: «Italo Svevo fu un uomo geniale e basta. Quanto al resto dedicò tutta la vita ai propri affari, fu abbastanza vanitoso, punto critico e cattivo conoscitore degli uomini. Non ebbe che del genio, e questo rende più affascinante la sua memoria. Lasciamo ad altri, mediocri, l’aureola del nobile spirito». A me non interessa l’ovvia difesa di Montale, che fu amico dello scrittore ebreo. Mi è piaciuto quell’intervento perché ha da subito orientato il mio sguardo.

È innegabile che Svevo sia stato un grande autore della letteratura italiana. La sua poetica è probabilmente servita anche come terreno di scontro tra la tradizione idealista e autarchica degli intellettuali italiani e la magmaticità dell’esperienza culturale europea che si stava verificando appena oltre il confine. In lui tutte le pulsioni dell’epoca confluiscono mirabilmente, specchiandosi in un’originalità artistica che ne migliora i tratti, anziché ridurli. Ne migliora e ne accresce anche i difetti, in ultima istanza. La coscienza di Zeno è allora un romanzo borghese sulla borghesia scritto da un borghese. Libro sorvegliatissimo, dove nulla è lasciato paradossalmente all’inconscio, dimostra la sua solidità a mano a mano che si avanza nella lettura. Due i macro-temi trattati, i pilastri fondamentali dell’esistenza borghese: l’amore e il commercio. Dietro a questi valori si nasconde l’unica, vera ideologia di quella classe ovverossia l’affermazione di sé, declinata l’una nella forma spuria dell’affetto, l’altra in quella più onesta della lotta mercantilistica. La demolizione della “coscienza” di Zeno e dello strato di società a cui egli appartiene si compie attraverso il finto distacco dalla materia trattata. Sembra, infatti, che non ci sia più bisogno del narratore che indirizzi il giudizio del lettore: a ciò basta mettere su carta la lunga sequela di avvenimenti tragici e farseschi che abbondano nella vita di un antieroe qualunque. I fatti insomma parlerebbero da sé. Ma quali fatti? Quelli rappresentati da Svevo hanno tutti, seppur piccoli, un sottofondo morale o lo vengono ad avere necessariamente dopo la fine. A differenza che in Joyce e Proust, sulla pagina sveviana non c’è nulla di insignificante. Azioni e parole hanno sempre un correlato, quasi oggettivo per la facilità con cui è possibile rintracciarlo. È il pegno che lo scrittore Svevo paga al commerciante Schmitz questa riduzione del mondo alla sua sensibilità numerica? In fondo anche l’apocalisse finale dell’ultima pagina è già desiderio di palingenesi. Il borghese ha incancrenito la sua epoca, ed allora distruggiamola! Qui Svevo rivela la natura della sua classe, non tanto nella fenomenologia della sua vita da mercante, quanto nell’implicita accettazione dell’identificazione tra sé e il mondo. Altro che complesso d’Edipo, questa sarebbe stata la mia diagnosi se mi fosse stata possibile esprimerla! Quanto alla cura, da modesto psicanalista quale credo di essere, mi sento soltanto di prescrivere un generico giro intorno alla Terra per comprendere come non ci sia bisogno necessariamente di rifondare un nuovo Mondo, basta solo spostarsi un po’ più in là.