Ogni Teatro ha il suo odore, i suoi rumori e i suoi silenzi. L’odore della polvere tra le trame del tessuto pesante del sipario, l’odore della carta, del legno: quell’odore cambia per ogni Teatro.

Pensate ai Teatri più antichi, a quelli che sono a due passi dai fiumi e sono coperti solo dal cielo e quando piove si sente il profumo dei ciuffi di erba e fiori selvatici cresciuti tra le fessure, nelle pietre che emanano calore e sembra debbano sciogliersi e sgretolarsi sotto l’acqua, ma poi il mattino dopo sono sempre lì, solo più chiare e umide.

Pensate ai Teatri più antichi, a quelli che sono a due passi dai fiumi e sono coperti solo dal cielo e quando piove si sente il profumo dei ciuffi di erba e fiori selvatici cresciuti tra le fessure, nelle pietre che emanano calore e sembra debbano sciogliersi e sgretolarsi sotto l’acqua, ma poi il mattino dopo sono sempre lì, solo più chiare e umide.

Pensate ai Teatri nelle città, quelli seminascosti nelle strade piene di traffico, quelli immersi tra i palazzi, quelli al centro delle piazze: ogni Teatro ha i suoi rumori e i suoi odori. Pensate ad un Teatro in cui gli attori se ne stanno chiusi nei camerini o chiacchierano un poco dietro le quinte, oppure ridono oppure pensano seduti tra le poltrone rosse o sulle sedie scure di metallo o sul bordo del palco con la fronte poggiata contro una mano. Ogni Teatro ha i suoi silenzi.

Al Teatro San Ferdinando di Napoli c’è un buon odore di caffè e un silenzio carico di promesse.

«Sta cercando qualcuno, signorina?» un tecnico deve avermi notata. Non c’è ancora nessuno, non deve essere stato difficile, scende dal palco e si avvicina fischiettando.

«Il Maestro Eduardo»

«E adesso lo andiamo a trovare!» mi sorride e mi fa strada.

L’odore del caffè si fa sempre più intenso, qualcuno si agita dietro le quinte, qualcuno ride, qualcuno dice di fare silenzio perché deve concentrarsi, ancora risa e poi non so, perché il corridoio mi porta lontano.

«Quello è il suo camerino» e mi indica una porta accostata.

«Dice che posso…?»

«Provi a bussare».

Busso.

«Avanti» la voce inconfondibile mi accoglie gentile.

«Avanti» la voce inconfondibile mi accoglie gentile.

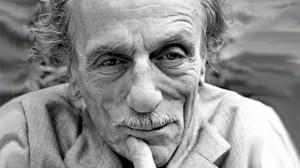

Eduardo De Filippo: Si sieda pure ho poco tempo, ma risponderò volentieri alle sue domande per la rubrica Life After Death. Del resto, è venuta proprio per ascoltarmi. Mi fa piacere. (Seduto di fronte ad uno specchio sta armeggiando con una caffettiera napoletana.)

I.G.: La ringrazio molto, per me è davvero molto importante, incontrarla è un’opportunità preziosa.

Eduardo De Filippo: Anche per me potere parlare di Teatro oggi è importante. A proposito, lo sa fare il caffè?

I.G.: No, purtroppo lo brucio sempre. Non so cosa sbaglio, mi piacerebbe tanto riuscire a prendermi questa soddisfazione. Un giorno riuscire a dire: ah, il caffè oggi l’ho fatto proprio bene! E invece non sono davvero capace, Maestro. Sa come di “scarrafone” (scarafaggio), insomma lei capisce: di primo mattino buttare giù un buon caffè fa la differenza!

Eduardo De Filippo: Ah, che rimane a noialtri napoletani se ci togliamo pure il caffè? Ma che rimane a tutti senza il caffè? Qui conviene che impari a farselo, signorina. Vede, la vostra generazione ha perso queste abitudini che, secondo me, sotto un certo punto di vista, sono la poesia della vita. Sono momenti che ti insegnano a prenderti il tuo tempo e poi ti danno pure una certa serenità di spirito. Sul becco, lo vede il becco? (Prende in mano la macchinetta e mi indica il becco della caffettiera) Sul becco io ci metto questo coppetiello di carta. Pare niente questo coppetiello, ma ha la sua funzione. E già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che poi è il più carico, non si sperde. Come pure, lo ricordi, prima di colare l’acqua bisogna che la faccia bollire per tre o quattro minuti. Ah, e poi nella parte interna della capsula bucherellata, bisogna cospargervi mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. Un piccolo segreto! Così nel momento della colata, l’acqua, in pieno bollore, già si aromatizza per conto suo.

I.G.: Eh, ma il mio problema è proprio la polvere!

Eduardo De Filippo: Sa come deve fare? Lo deve tostare da sé. Non è mica facile indovinare il punto di cottura giusto, ma deve badare al colore: a manto di monaco. Color manto di monaco. E così tutto dipende da te. Fare il caffè ti insegna a campare: se te lo fai da te e viene ‘na zoza (viene imbevibile) non puoi prendertela con nessuno. Così nella vita, se lo ricordi: tutto con i giusti tempi, i suoi, e con i giusti gesti. Assaggi.

I.G.: (Mi versa il caffè in una tazza più grande di quella che ha riservato per sé.) Eh, Maestro. Questo è caffè, è Ciucculata!

Eduardo De Filippo: (Sorride soddisfatto) Allora, queste domande?

I.G.: Che mi dice del bambino che osserva?

I.G.: Che mi dice del bambino che osserva?

Eduardo De Filippo: Io ero un bambino che osservava molto. Avevo sei, sette anni e passavo giornate intere a teatro. Una commedia, o dalle quinte, o da un angolo di platea, o con la testa infilata tra le sbarre della ringhiera del loggione, o da un palco, me la vedevo chissà quante volte. Ricordo con chiarezza che perfino gli attori che più ammiravo e che più mi entusiasmavano, come mio padre Eduardo Scarpetta, o Pantalena, o la splendida Magnetti, suscitavano in me pensieri critici. “Quando farò l’attore io, non parlerò così in fretta”, oppure “Qui si dovrebbe abbassare la voce”.

I.G.: Il momento del “guardare” che è fondamento del momento del “pensare” e quindi dell’”agire” è rimasto anche nei suoi personaggi. In questi giorni di incertezze e disvalori, di approssimazioni e superficialità, a me viene sempre in mente la figura di Gennaro quando nel terzo atto di “Napoli Milionaria!” si trova solo con la moglie Amalia che gli chiede “Pecché me guarde? ‘A stammatina tu me guarde e nun parle!” (Perché mi guardi? Da questa mattina tu mi guardi e non parli).

Eduardo De Filippo: Sono proprio i giorni dispari, quelli di “Napoli Milionaria!”. Il 25 marzo 1945 eravamo al San Carlo di Napoli. Arrivai al terzo atto con sgomento. Recitavo e sentivo attorno a me un silenzio assoluto, terribile. Quando dissi l’ultima battuta, la battuta finale “Deve passare la notte”, e scese il pesante velario, ci fu un silenzio ancora per otto, dieci secondi, poi scoppiò un applauso furioso e anche un pianto irrefrenabile. Bisogna guardare, bisogna capire. Bisogna davvero capire. E poi bisogna pensare per poter agire. Io credo che oggi manchi il momento del pensare e manchi il momento del guardare. Si agisce e basta, ma non si sa davvero cosa si vuole ottenere. Il silenzio dell’osservare serve, serve sempre perché significa consapevolezza. Oggi manca la consapevolezza.

I.G.: Ma la notte, la notte quando passa? Non basta più essere amari e pretendere che quell’amarezza rappresenti la ribellione, né è possibile dichiarasi sconfitti.

Eduardo De Filippo: Questo è vero, serve qualche cosa di più. Per questo il Teatro non deve mai morire. Perché il Teatro è quel qualcosa in più.

I.G.: Ma com’è che si fa il Teatro?

Eduardo De Filippo: Con onestà e con rispetto per quello che si fa, per il Teatro stesso. Personalmente avevo la natura di attore che portava in scena la realtà e la volevo approfondire. Fare il teatro sul serio significa sacrificare una vita. La mia è stata tutta una vita di sacrifici e di gelo! Così si fa il Teatro. Così ho sempre fatto. E questa è onesta. Sono sempre stato onesto. E non solo a Teatro. Lo sforzo disperato che compie l’uomo nel tentativo di dare alla vita un qualsiasi significato è teatro.

I.G.: Anche nel Cinema, tornando a “Napoli Milionaria!”, ci furono diverse polemiche quando ne uscì la versione cinematografica. Ma quello era un Cinema onesto.

Eduardo De Filippo: Certi giornali scrissero che denigravo Napoli. Ma io i “bassi” li ho ripuliti. Cosa deve fare un artista se non “denunciare” uno stato di cose? Questa è l’onesta dell’artista. Io non ho denigrato Napoli, la miseria c’era veramente ed io avevo il dovere di denunciarla. Napoli è “un teatro antico, sempre apierto. / Ce nasce gente ca, senza cuncierto, / scenne p’ ’e strate e sape recità”.

I.G.: Ma il suo Teatro non si limita a denunciare i problemi economici, è un momento di riflessione sulle piaghe nella società e nei singoli individui.

Eduardo De Filippo: Non si può fare teatro senza parlare, senza guardare l’uomo. Penso a “Le voci di dentro”, in quel caso si parla dell’uomo e del sogno che è la spia di una inquietudine che ci attanaglia. I personaggi di questa commedia portano in sé l’ansia di una guerra appena finita, di violenze non dimenticate.Oppure mi viene in mente “Gli esami non finiscono mai”: la commedia segue un ragazzo dal momento in cui festeggia il conseguimento della laurea fino alla morte che lo coglierà molti anni dopo. Tutta la sua vicenda è un esame: prima da parte dei futuri suoceri, poi della moglie, degli amici di casa, dei figli, dei conoscenti e infine del medico e del prete. A questo punto, con la morte sono finiti gli esami? No, perché il sacerdote rammenta al morituro quale altro rendiconto lo attende nell’al di là. Il soggetto era pericoloso.Vi si rappresentava una famiglia senza tanti complimenti, in modo negativo, e allora la morale era ancora chiusa, i gusti non erano evoluti come adesso. Rifare sempre gli esami agli altri è un vizio dell’uomo. Vede, un autore spera sempre che una sua commedia serva a qualche cosa.

Eduardo De Filippo: Non si può fare teatro senza parlare, senza guardare l’uomo. Penso a “Le voci di dentro”, in quel caso si parla dell’uomo e del sogno che è la spia di una inquietudine che ci attanaglia. I personaggi di questa commedia portano in sé l’ansia di una guerra appena finita, di violenze non dimenticate.Oppure mi viene in mente “Gli esami non finiscono mai”: la commedia segue un ragazzo dal momento in cui festeggia il conseguimento della laurea fino alla morte che lo coglierà molti anni dopo. Tutta la sua vicenda è un esame: prima da parte dei futuri suoceri, poi della moglie, degli amici di casa, dei figli, dei conoscenti e infine del medico e del prete. A questo punto, con la morte sono finiti gli esami? No, perché il sacerdote rammenta al morituro quale altro rendiconto lo attende nell’al di là. Il soggetto era pericoloso.Vi si rappresentava una famiglia senza tanti complimenti, in modo negativo, e allora la morale era ancora chiusa, i gusti non erano evoluti come adesso. Rifare sempre gli esami agli altri è un vizio dell’uomo. Vede, un autore spera sempre che una sua commedia serva a qualche cosa.

I.G.: Le sue commedie sono “servite” a molti attori e, soprattutto, hanno permesso al pubblico di incontrare un teatro vivo, tanto quanto quello di Shakespeare, giusto per fare un parallelo tra la forza espressiva del suo teatro e quella di un autore così lontano nel tempo come è proprio il Bardo (ed è il caso di ricordare la sua traduzione de “La tempesta” nella lingua napoletana). E a proposito delle sue regie, Andrea Camilleri scrive, cito testualmente, “Tutti i registi sono cattivi. Eduardo probabilmente lo era esplicitamente cattivo, ma, torno a dire che era una cattiveria mirata, per tirare fuori dall’attore i suoi personaggi; capiva perfettamente gli attori, sapeva quando era giornata e quando non lo era. Questo non significava per lui dare confidenza o meno, é stato sempre dentro la sua posizione ma aveva la capacità di proiettarsi all’interno degli altri, dell’altro attore non del personaggio, il personaggio veniva dopo.”

Eduardo De Filippo: Camilleri è stato produttore delle registrazioni per la Rai. Ha conosciuto quanto io sia stato insofferente nei confronti della censura, e sa come la penso sull’elettrodomestico – che profondamente allontana il pubblico – : la televisione è lo spettatore con il binocolo. Non è stato poi così difficile capire che modelli utilizzare per riproporre il modo in cui lo spettatore “guarda” quello che succede in scena. Movimento della macchina, soggettiva su un personaggio in particolare, sono tutte cose che ho pensato da spettatore. Quanto alla cattiveria, quando dovevamo girare “Filumena Marturano” dissi a Regina Bianchi: «Regì, guarda che poi questo Titina se lo guarda». Questo bastò perché la Bianchi “facesse” Filumena Marturano in maniera esemplare. Il Teatro è crudele, ma non si tratta di una crudeltà fine a se stessa, è la privazione: solo privato della forza l’attore può agire. Solo stanco, l’attore può recitare bene. Se l’attore non è stanco, meglio che non entri in scena.

I.G.: Riguardo alla lingua Toni Servillo ha riflettuto sull’ambiguità delle intenzioni nei rapporti umani che solo la lingua napoletana riesce a rendere e di lei scrive – preferisco citare ancora testualmente -: “… rispetto all’uso nelle sue commedie del dialetto napoletano, ricordo che Eduardo, ad un imprenditore inglese che gli chiedeva se fosse possibile tradurle in inglese, disse che era possibile tradurle in tutte le lingue tranne che in italiano. Il napoletano è una lingua che ha una capacità di risonanza tale su alcune parole che, a seconda dell’intonazione o dei tempi con cui vengono dette, assumono dei significati che possono essere di un’ambiguità feroce. Eduardo è un uomo che è riuscito a raccontare la capacità schizzogena della famiglia proprio attraverso l’ambiguità del linguaggio, un’ambiguità del linguaggio che esiste in tutte le lingue, ma nel napoletano è ancora più forte. Perché nel modo in cui vengono usate certe espressioni, anche certe espressioni convenzionali, risiede a volte la natura folle che crea quelle famose e terribili famiglie che ci racconta Eduardo. L’unicità della lingua napoletana risiede proprio nella sua capacità di avere l’intenzione di dire ti voglio bene e, invece, però nun me n’importa niente ‘e te”.

Eduardo De Filippo: La lingua è molto importante perché è espressione della realtà che volevo raccontare, ma, soprattutto, è memoria. Ero a Milano, un tassista mi disse che gli piacevo perché ero un napoletano non campanilista. Quel tassista aveva ragione. Se ricordo bene Toni Servillo ha anche detto che non sono consolatorio: la lingua napoletana è malinconica, amara, non consolatoria. Proprio ne “Le voci di dentro”, come Servillo stesso ha notato, c’è una battuta che credo rappresenti bene questo mio rapporto con la lingua. Cosa si può dire di più in quella commedia se non quelle parole, quel “me l’aggia sugnata”? E penso anche a “Napoli Milionaria!”, avrei voluto cambiare quel “Adda passà ‘a nuttata” con “Ve l’avevo detto, la guerra non è finita. E non è finito niente”. Credevo dicesse molto di più, ma in fondo si tratta sempre di continuare a guardare. Perché il personaggio di Gennaro ha capito tutto e guarda. Poi c’è stato Carlo Cecchi che ha ben sottolienato, nella messainscena di “Sik-Sik, l’Artefice magico”, il rapporto tra napoletano e italiano e di questo atto unico dice “come un film di Chaplin, è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo”. Cecchi continua a parlare dell’uso che io faccio della lingua napoletana e del rapporto tra il napoletano e l’italiano che, a suo dire, trova in “Sik-Sik, l’Artefice magico” l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro. Ora, a me non interessa autocelebrarmi. Quello che voglio è specificare e rendere le circostanze storiche e culturali che mi hanno spinto a scegliere la lingua e la storia che andavo a raccontare e rappresentare. Per me è stata una sorpresa vedere come Mariangela Melato ha recentemente interpretato Filumena Marturano, diretta da Massimo Ranieri per la televisione: non credevo che in italiano potesse dare un così forte impatto emotivo, potesse essere altrettanto immediata la figura di una donna che vive nel popolo, che è il popolo e che per forza di cose doveva, quando l’ho scritta, parlare la lingua del popolo. Però è stato un bel momento di teatro. Questo è ciò che più conta. Era già capitato alle prime rappresentazioni che proprio “Filumena Marturano” diventasse “di tutti” in un modo o nell’altro e quando il teatro continua a vivere è sempre un momento speciale, l’importante è che si continui a parlare con il pubblico.

Eduardo De Filippo: La lingua è molto importante perché è espressione della realtà che volevo raccontare, ma, soprattutto, è memoria. Ero a Milano, un tassista mi disse che gli piacevo perché ero un napoletano non campanilista. Quel tassista aveva ragione. Se ricordo bene Toni Servillo ha anche detto che non sono consolatorio: la lingua napoletana è malinconica, amara, non consolatoria. Proprio ne “Le voci di dentro”, come Servillo stesso ha notato, c’è una battuta che credo rappresenti bene questo mio rapporto con la lingua. Cosa si può dire di più in quella commedia se non quelle parole, quel “me l’aggia sugnata”? E penso anche a “Napoli Milionaria!”, avrei voluto cambiare quel “Adda passà ‘a nuttata” con “Ve l’avevo detto, la guerra non è finita. E non è finito niente”. Credevo dicesse molto di più, ma in fondo si tratta sempre di continuare a guardare. Perché il personaggio di Gennaro ha capito tutto e guarda. Poi c’è stato Carlo Cecchi che ha ben sottolienato, nella messainscena di “Sik-Sik, l’Artefice magico”, il rapporto tra napoletano e italiano e di questo atto unico dice “come un film di Chaplin, è un testo immediato, comprensibile da chiunque e nello stesso tempo raffinatissimo”. Cecchi continua a parlare dell’uso che io faccio della lingua napoletana e del rapporto tra il napoletano e l’italiano che, a suo dire, trova in “Sik-Sik, l’Artefice magico” l’equilibrio di una forma perfetta, quella, appunto, di un capolavoro. Ora, a me non interessa autocelebrarmi. Quello che voglio è specificare e rendere le circostanze storiche e culturali che mi hanno spinto a scegliere la lingua e la storia che andavo a raccontare e rappresentare. Per me è stata una sorpresa vedere come Mariangela Melato ha recentemente interpretato Filumena Marturano, diretta da Massimo Ranieri per la televisione: non credevo che in italiano potesse dare un così forte impatto emotivo, potesse essere altrettanto immediata la figura di una donna che vive nel popolo, che è il popolo e che per forza di cose doveva, quando l’ho scritta, parlare la lingua del popolo. Però è stato un bel momento di teatro. Questo è ciò che più conta. Era già capitato alle prime rappresentazioni che proprio “Filumena Marturano” diventasse “di tutti” in un modo o nell’altro e quando il teatro continua a vivere è sempre un momento speciale, l’importante è che si continui a parlare con il pubblico.

I.G.: Il suo è un Teatro che non si può dimenticare.

Eduardo De Filippo: Perché i miei personaggi, quelli che profondamente hanno il ruolo più delicato, sono proprio quelli che per primi vogliono continuare a ricordare.

I.G.: Nel rapporto con i giovani, oltre che con il pubblico, lei è sempre stato una figura di riferimento. Una “figura parentale” dice sempre Servillo. E Carlo Giuffrè ha ricordato di quanto, con poche semplici e schiette indicazioni, l’incontro con lei abbia avuto grande importanza nella sua formazione. Per i giovani è importante il Teatro.

Eduardo De Filippo: Direi che è vitale. Nel 1972 mi trovavo a Firenze e approfittai di quel momento per pensare di progettare con Alfonso Spadoni, che allora era direttore della Pergola, una scuola di teatro. Pensavamo di dare sede a questo complesso al Teatro Goldoni, ma poi il progetto non ebbe seguito. Ogni allievo avrebbe frequentato non solo lezioni propedeutiche alla specializzazione scelta, ma anche lezioni riguardanti altri settori del teatro, per potere raggiungere un alto livello di conoscenza delle arti teatrali nella loro totalità. Una scuola che desideravo assolutamente indipendente da influenze politiche e che doveva autosovvenzionarsi mediante le rette mensili degli allievi e con i guadagni delle rappresentazioni pubbliche. Un’utopia. Eppure io sono sempre convinto che i giovani siano capaci di mostrare il loro talento se solo hanno la possibilità di mettersi in gioco. Il mondo sarà salvato dai ragazzini. Tutti gli uomini prima di imparare ad essere uomini devono imparare ad essere ragazzini. Temo che il nostro tempo insieme sia finito.

I.G.: (Di colpo mi sento triste, come abbandonata. Guardo i muri ricoperti dalla carta da parati beige a piccoli fiori, guardo la poltrona di legno scuro scolpita su cui Eduardo è seduto. Passo la mano sul raso marrone che copre la dormeuse su cui sono seduta io e mi sento serena. E poi guardo lo specchio. Lo specchio che mi restituisce un uomo stanco che però deve andare in scena ed è impaziente e si sente battere il cuore fortissimo. Come se fosse la prima. E invece è una delle tante prime. Non ho davvero voglia di andare via, lontano da quello specchio e dall’odore del caffè.) Questo è un bel camerino. (Sospiro come assorta, assorbita da quella strenua tranquillità che accende gli occhi di Eduardo. Uno sguardo che affoga nella saggia dolcezza di chi ha costruito la propria vita con sensibilità e tenacia. Lo sguardo che brilla, lo sguardo di chi si affaccia al mondo per comunicare l’incomunicabilità, per incontrare la realtà che vuole conoscere con slancio.)

Eduardo De Filippo: Sembra di essere in un luogo sacro e magico, vero? Di solito vengo presto in camerino perché mi devo truccare con calma: ci vuole tempo per essere pronto, il trucco è importante. Certi attori pensano che basti uno sguardo, una mossa del volto o del sopracciglio, uno sbattere delle palpebre. Invece io credo che l’attore deve trasformarsi piano piano, truccandosi lentamente e da solo per diventare un altro e prendere l’aspetto in cui vuole trasformarsi. Cambiando l’aspetto viene naturale cambiare anche qualche tono della voce ed adeguare il gesto al personaggio. (Eduardo sorride.)

I.G.: Questo è un bel Teatro.

Eduardo De Filippo: È di Napoli. Mio figlio Luca lo ha donato al comune nel 1996. Mi avevano accusato di avere costruito un teatro in periferia, in una zona plebea, sporca, senza capire che il San Ferdinando sta lì da secoli, e che io speravo, ricostruendolo, di risvegliare nelle autorità un po’ di coscienza. Spero che adesso continui a vivere. Spero che gli attori continuino a recitare e il pubblico continui ad andare a Teatro. Ho amato questo Teatro. Resta per la rappresentazione?

I.G.: Certo, Maestro! Grazie.

Eduardo sorride. Prende in mano la caffettiera napoletana e la scuote un poco. Molto soddisfatto versa il caffè che è rimasto sul fondo nella tazza, lo beve con gusto.

Written by Irene Gianeselli