Testo scritto – e mai pubblicato – in occasione della presentazione – poi curata da altri – della monografia dell’artista Alessandro Giordani presso Arsprima a Milano, nel 2012.

Alessandro Giordani – Happy End

Non tutti siamo consapevoli di quanto accade sopra le nostre teste. Soprattutto non siamo consapevoli che tale ignoranza va a nostro detrimento. La nostra coscienza è anestetizzata da surrogati e diversivi – Marx avrebbe usato il termine “oppio” – che hanno progressivamente reso la gran parte di noi vittime inconsapevoli di una grande mistificazione. Pedine del gran sistema del mondo, tanto per usare un esempio del rivoluzionario Georges Sorel, siamo come quel lavoratore che, invocando il riformismo operaio, non fa altro che consegnarsi mani e piedi a uno sfruttamento padronale meno cruento.

In fin del conto, il succitato riferimento operaistico è casuale: se è vero – come è vero – che l’organizzazione capitalistica della produzione commerciale e industriale ha mandato all’ammasso i cervelli producendo individui totalmente alienati – e inconsapevoli di esserlo! -, non è d’altro canto men vero che il figlio niente affatto degenere di tale sistema, vale a dire il consumismo, ha ulteriormente depotenziato lo stato di cose. La cui gravità è massimizzata oggi, evo moderno della cialtroneria digitale e dell’occupazione salariata un tanto al chilo, universo dell’inutile in cui i rapporti interpersonali hanno la stessa intensità di un elastico e la diffusione di beni nè necessari nè utili è l’oppio che ha anestetizzato l’intensità delle categorie relazionali e la vita stessa dell’individuo, i cui desideri e aspirazioni vagolano nella soluzione liquida del sistema.

Se prima la lotta di classe prendeva la forma di una lotta fra i possessori dei mezzi di produzione e i possessori della sola forza lavoro (la propria), ora che le classi sono scomparse, da produttori siamo tutti diventati consumatori. A eccezione di chi diabolicamente inventa il bisogno di consumo: questi è il vero produttore, il produttore dell’urgenza coatta nel senso della coazione al consumo. Ancora una volta, si palesa il confronto fra possesseri e non possessori, con la differenza che ora il primo termine di tale relazione non è più rappresentato dai possessori dei mezzi di produzione, bensì dai possessori dei mezzi di consumo.

E’ stato proprio il pensatore polacco Zygmunt Bauman a utilizzare l’espressione società liquida per descrivere le condizioni della postmodernità – condizioni in cui noi siamo immersi fino al collo -, caratterizzata dall’omologazione globale dell’uomo-massa consumato e mercificato.

Una condizione in cui l’essere umano ha ridotto se stesso a replicante eterodiretto di schemi sociali posticci e standardizzati, giungendo a uno stadio di alienazione che, se possibile, è ancor più grave del processo involutivo tratteggiato da Marx. Il quale, nel secolo decimonono, denunziava la condition humaine di reificazione della persona come mera appendice di una macchina: se la società liquida ha oggi reso il lavoro più lieve – soprattutto nel senso della durata del rapporto lavorativo -, d’altro canto il benessere (malamente) distribuito dell’evo moderno, liberale, occidentale, progressista e tecnologico ha trasformato il sonno della ragione umana nella condizione letargica di automi replicanti, nuovi poveri che cercano di uniformarsi agli schemi comuni imposti da una vita frenetica e inconsistente.

Se non fosse pericoloso e politicamente scorrettissimo, sarebbe del tutto naturale riandare col pensiero alle denunce della postmodernità incarnate da quei non conformisti come Julius Evola, inguaribile neinsäger che cavalca la tigre contro il mondo moderno nel nome della tradizione, o Alain De Benoist, alfiere della Nouvelle Droit française

Ma forse non occorre scomodare questi pensatori per rendersi conto della lapalissiana evidenza dell’attuale temperie socio-culturale: basta alzare la testa e dare un colpo d’occhio preliminare sul mondo e su noi stessi. Vedremmo subito subito il brodo, anzi il liquido primordiale e perdurante di questa società vischiosa fatta di consumatori e diffusori del marketing, monadi pazze che galleggiano nella vita liquida le cui condizioni si modificano con celerità tale da impedire che abitudini e procedure della vita stessa si consolidino in qualcosa che abbia almeno la parvenza della durata.

Basta alzare la testa e guardarsi attorno. E si scorgerebbero gli allarmi della postmodernità anche fra le pieghe delle arti visive, specificamente fra certi artisti sensitivi che affidano al proprio linguaggio l’espressione della contemporaneità. Dire che l’arte è sempre contemporanea non equivale ad altro che a formulare un vuoto truismo – un po’ come dire “chi è infelice piange” -, ma sta di fatto che talune esperienze e sperimentazioni artistiche celano al proprio interno una fedeltà al presente la cui diretta espressione è “commisurata” allo stile dell’artista: materiale simbolico – quale che esso sia, scultura, pittura, video, esperienza performativa – scabro e violento oppure lieve e vagante.

Alessandro Giordani – Aliceleste

La recente produzione di Alessandro Giordani rientra in quest’ultima categoria e sarà compito delle righe che seguono dimostrare come l’opera dell’artista parmigiano sia anche e soprattutto emblematica della temperie socio-culturale testè tratteggiata e nella quale siamo immersi.

Innanzitutto la scelta di dipingere su vetro risponde per Alessandro Giordani a una ragione estetica precisa: si tratta di opere realizzate con acrilico acquerellato su un vetro posizionato a sufficiente distanza dalla tavola sottostante in modo dggerire un distacco sia visuale (le ombre dei soggetti raffigurati sul vetro si proiettano sull’immagine sottostante) che concettuale (la fisicità dei soggetti è instabile, essi galleggiano in un contesto liquido ). Occorre infatti approcciarsi a questi lavori come fossero scenografie esistenziali, in cui l’immagine dipinta si muove su un palcoscenico ideale. Il richiamo al mondo teatrale non è casuale: non solo perchè il teatro rappresenta il retroterra culturale di Alessandro Giordani, ma soprattutto perchè, mentre lo spazio nei suoi lavori si “teatralizza”, i soggetti raffigurati creano quadri umani in un vivo gioco di luci e ombre . A tutti gli effetti, ogni figura rappresenta la sagoma impersonale di un soggetto che “recita” una parte o copre un ruolo, esercitando le funzioni sociali che, pirandellianamente, tutti noi tendiamo a fare ogni giorno.

Siamo quindi al cospetto del rimando iconografico d’eccellenza alla società liquida di Zygmunt Bauman: una denuncia priva di punti esclamativi, perchè Alessandro Giordani non vuole gridarla bensì evocarla attraverso il potere simbolico delle immagini. E’ un mormorio che non sminuisce la gravità del messaggio ma anzi la massimizza: la grazia della composizione di ogni singola opera è forte di una sua maestosità, la forza tranquilla delle idee, dei sentimenti e delle passioni dell’anima, l’anima dell’artista Alessandro Giordani, che sembra sussurrarci lo sprone a ridestarci dal sonno cui siamo immersi, noi servi dei servi dei servi del consumismo galleggianti nel liquido amniotico in della società civilizzata a suon di marketing, generatrice di automi nati inerti e perennemente coatti agli acquisti.

I soggetti raffigurati da Alessandro Giordani non sono dunque, contrariamente a quanto potrebbe sembrare a uno sguardo fugace, monadi che gravitano in un mondo possibile, il mondo della verisimiglianza esemplificato dagli sfondi/fondali di queste opere: i soggetti di Giordani sono anzi vere e proprie categorie sociali - talora sole, talaltra in coppia-, sospese in una zona limbica di presenza/assenza e che solo in virtù di un’occasionale e apparente mimesi esercitano incursioni in un elemento che diremmo di primo acchito favolistico.

L’opera intitolata Aliceleste, per esempio, l’unica della serie che sia stata realizzata a colori, pur caratterizzata da una denotazione chiaramente fantastica, esercita un richiamo a quella situazione di “liquidità”, enfatizzata dal colore azzurrato del plexiglass e dalla pittura volutamente non definita, che abbiamo testè discusso e che dà complessivamente l’impronta di sè a questa produzione, facendo da trait d’union di tutte le opere della serie. La cui generale matrice favolistica si connota dunque come elemento di collegamento fra reale e irreale, diade di opposti che si accompagna al concetto di liquidità come condizione ideale fra stato gassoso e stato solido, enfatizzata plasticamente dall’uso del plexiglass, il cui effetto visuale liquido trasfigura l’opera in una specie di acquario in cui i soggetti galleggiano inerti. Soggetti “decadenti” e instabili, come i reali soggetti d’esperienza fra i quali si realizzano le relazioni della società liquida (del resto, la stessa creazione artistica nasce dall’instabilità e dalla sofferenza, condizioni dell’animo oltremodo “liquide”) e che sono esemplificati dalle categorie relazionali – una coppia di anziani, una famiglia – che, si deceva poc’anzi, sono presenti e al contempo non presenti, figure evanescenti di un limbo.

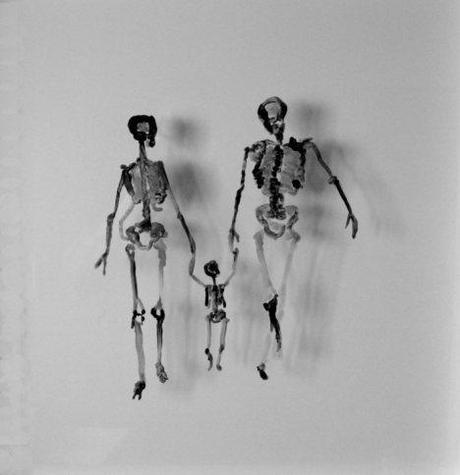

Due opere ben testimonia questo assunto: esse fanno parte della serie caratterizzata dall’azzeramento totale degli sfondi e dalla suggestione che i personaggi raffigurati anneghino nel bianco. La prima opera, Happy End, raffigura tre scheletri, radiografia della eplica isomorfica, on i cuquegli stessi soggetti sono invece persone incarnate.

La realtà è duplice: da un lato l’apparenza di quella che potremmo marxianamente chiamare ideologia, che nel ventunesimo secolo prende la forma del consumismo, dall’altro la “vera” realtà sempre presente, fatta da individui dotati di volontà e ragione e pensieri e sentimenti alienati.

Soggetti alienati, cioè isolati ed estraniati da se stessi, colti in una contingenza che visivamente ricorda la stanza di Van Gogh e che Alessandro Giordani raffigura icasticamente come solitari funamboli in equilibrio precario: la loro connessione con la realtà è soltanto parziale, stato esistenziale che l’artista esemplifica in questa serie di vetrofanie che imprigionano i soggetti in una sorta di terra di nessuno, staccati dalla realtà della pittura, fluttuanti nell’acquario da cui vorrebbero uscire sapendo tuttavia che l’impresa è destinata allo scacco, in ragione dell’impedimento opposto dal vetro dietro al quale sono raffigurati. Soggetti in perenne stand by, come gli immoti paesaggi urbani che si aprono alle loro spalle, o mollemente mossi dal vento come foglie vagolanti nell’aere. Fantocci inerti, inintenzionali e passivi come Il fantoccio di Francisco Goya.

Ma se l’arte serve a qualcosa, allora non ci è preclusa la via del riscatto dallo sciabordare nelle procelle della contemporaneità, da questa società priva di punti d’approdo. Perchè in fin del conto, saccheggiando ignobilmente dal Sommo Poeta, il naufragar non ci è dolce in questo mare.