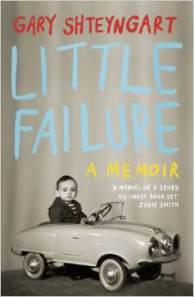

Titolo: Mi chiamavano piccolo fallimento

Titolo originale: Little Failure: a Memoir

Autore: Gary Shteyngart

Traduttore: Katia Bagnoli

Editore: Guanda

Data di uscita: 4 settembre 2014

Genere: Memoir

pagine: 388

prezzo: 18 €

I’m so happy

Cause today I found my friends

They’re in my head

I’m so ugly

But that’s ok, ’cause so are you

We’ve broke our mirrors

Sunday morning

Is everyday for all I care

And I’m not scared

Light my candles

In a daze ’cause I’ve found god

Yeah

I’m so lonely and

That’s ok…

Nel 1991 Kurt Kobain cantava queste Cose Disperate in Lithium (bel pezzo contenuto in Nevermind), riscattando un’intera generazione di piccoli fallimenti che viveva (forse)di troppa vita interiore, subiva bullismo solo perché aveva un’aria diversa dagli altri (Kurt Cobain ne fu oggetto per tutto il liceo), aveva un aspetto un po’ crepuscolare e i capelli arruffati. Finalmente, anche gli adolescenti introspettivi, fuori dal mucchio, avevano una categoria in cui riconoscersi.

Era nato il grunge.

E allora via con le camice a scacchi, bootleg dei Pearl Jam o degli Alice in Chains, film di Cameron Crowe e il mito della piovosa Seattle; e giù a suonare la chitarra tentando improbabili accordi e lamentose cantilene da rockstar unplugged a MTV. Certo, io che frequentavo la scuola in un quartiere della Roma Bene (recentemente noto per altri fatti [scabrosi]), ho vissuto una fase un po’ più ripulita, edulcorata, fighetta del grunge (mai visto gonnelline plissettate addosso a Courtney Love). Ma questa è un’altra storia, e poi il nocciolo della questione, ovvero l’amore per la musica e il sentirsi diversi & incompresi, non cambia.

Roma, la prima città estera in cui Shteyngart soggiorna dopo aver lasciato Leningrado

In quegli stessi anni Gary Shteyngart, l’autore di questo ironico memoir Mi chiamavano piccolo fallimento, – ebreo russo emigrato a sette anni, nel 1979, negli U.S. of A. da Leningrado¹ –, frequentava il college, ascoltava Nevermind dei Nirvana, sfoggiava lunghissimi capelli neri, aveva perso il suo accento sovietico, trovato una fidanzata – Jennifer – da stringere tutta la notte, si drogava o beveva (oppure entrambe le cose) 24 ore su 24 mantenendo comunque una buona media di voti. Sì, perché Shteyngart in questo libro sì è messo a nudo e dato completamente al lettore; si è raccontato con profondità e introspezione partendo dall’infanzia sovietica, il soggiorno a Roma², passando per l’adolescenza difficile nel Queens e in una scuola ebraica dove è più facile essere accettati come tedeschi che come immigrati sovietici. Pagina dopo pagina, impariamo a conoscere Shteyngart in ogni sfigatissimo particolare della sua vita di liceale allo Stuyvesant High School, proseguendo con il travagliato periodo universitario, fino a quando diventa uno scrittore, vive a Manhattan, e la Random House pubblica il suo primo romanzo, Il Manuale del debuttante russo, a cui fanno seguito Absurdistan

La sua prosa, nella splendida traduzione di Katia Bagnoli, è densa di tristezza ma anche di tantissima ironia che viene dalla rabbia, dal dolore, dalla separazione dalla sua città natale; dal ritrovarsi in un mondo in cui tutto è possibile (hamburger a pochi centesimi, walkman, cannucce gratis) ma che ti percepisce come Il Nemico. Quando i tuoi genitori ti affibbiano il nomignolo ‘piccolo fallimento’ (Failurchka, una parola ibrida ottenuta mischinado un po’ di inglese e un po’ di russo), l’amore per il sarcasmo diventa l’unica arma per riuscire a sopravvivere; l’umorismo l’unico antidoto alla tristezza della dislocazione (quello ‘straniamento’che E. M. Forster ha raccontato in Passaggio in India). «Nel mio primo anno allo Stuyvesant scopro qualcosa di nuovo su di me, qualcosa che la mia famiglia non ha mai sospettato. Sono un pessimo studente».

Shteyngart scava nel profondo, fa della sua inadeguatezza la vera protagonista del memoir e ci rivela la condizione di ragazzo sempre un po’ ai margini, come quando è all’università. Descrivendo le sue notti con Jennifer nella stanzetta che la ragazza divideva all’Oberlin college con un’amica, dice:

«Ogni volta che mi appisolo, la sofferenza della compagna di stanza di Jennifer mi sveglia e mi ricorda ciò che sono stato per gran parte della mia vita: una persona infelice che cercava di cavarsela.»

Spesso in Italia ci si chiede se il Grande romanzo Americano lo scriverà uno straniero (oppure Matthew Thomas o Ben Lerner), e sicuramente Gary Shteyngart è sulla buona strada. Ma in America non si pongono il problema, tanta buona scrittura viene ormai tradizionalmente dallo stratificarsi di diverse culture (Amy Tan, Isaac Bashevis Singer); autori come Shteyngart o Junot Diaz sono perfettamente integrati, considerati americani (con uno sprint in più), e insegnano scrittura creativa in prestigiose università.

Certo, la doppia identità russo americana comporta inizialmente scontro e dolore prima di dar vita a qualcosa di artistico. Questo memoir è pieno di episodi imbarazzanti – l’autore ci rivela tutto, ma proprio tutto ciò che lo ha fatto soffrire –, comprese le incomprensioni con la sua famiglia, i genitori che non andavano d’accordo, nonne e zii bizzarri. E immaginate quanto sia difficile scriverne, dando in pasto se stessi e i propri cari al mondo intero.

Gary Shteynagart

C’è sempre il timore della telefonata di tua madre e di tuo padre che ti chiedono: «Ma davvero ti abbiamo trattato così male? Non ti abbiamo forse dato tutto?», facendo stringerti il cuore. E non è facile neanche cambiare Paese, perché trasferirsi dall’ex unione sovietica all’America alla fine degli anni settanta significa comunque essere visto come il pericoloso estraneo settenne che approda in un paese capitalista; ma vuol dire anche perdere la propria identità culturale, la propria lingua, il proprio nome, innescando uno sdoppiamento inevitabile e perenne ricerca di sé.

Con straordinario e invidiabile senso di autoironia Gary Shteyngart ci svela come ha dovuto cambiare nome da Igor a Gary, di quanto si sentisse solo e di come la scrittura gli abbia tenuto compagnia fin da quando era bambino. E ci fa capire una cosa molto, molto rincuorante: a volte chi è diverso è semplicemente speciale e ha un talento (che nessuno vede perché è) fuori da ogni schema, come nel suo caso.

Shteyngart fa parte di una schiera di scrittori che non sono nati in America, hanno cognomi impronunciabili, hanno parlato in un’altra lingua – senza conoscere una parola d’inglese! – per sette, otto anni ma che sono ormai i Grandi Autori dell’Immigrazione (tipo Chimamanda Ngozi Adichie o Jhumpa Lahiri e anche Chang Rae Lee, mentore di Shteyngart e citato nel memoir). La dislocazione genera l’arte e lo spinoso cammino verso l’integrazione raccontato da Shteyngart vi commuoverà, oltre a farvi ridere tantissimo.

New York in una foto di Daniel A. Norman

Shteyngart descrive così il suo incontro con New York:

«Arrivare in America dopo un’infanzia passata nell’Unione Sovietica equivale a precipitare da un dirupo monocromatico e atterrare in una pozza in Techincolor puro».

Sentirsi fuori posto è una condizione imprescindibile per la buona scrittura, lo scontro culturale, la tensione che ne deriva hanno da sempre generato grandi scrittori. Shteyngart nel libro cita a questo proprosito due grandi romanzieri: Nabokov e Henry Roth (Pnin e Chiamalo sonno, sono diventati due classici della letteratura di immigrazione).

Sentite qui che bel passaggio per riassumere il concetto:

«Ancorato al sedile posteriore con la cintura di sicurezza, con i miei genitori che si inclinano a loro vlta nella curva staccata da terra, provo le stesse emozioni che proverò quando mesi dopo mi strozzerò con la mia prima fetta di pizza americana al formaggio… euforia, entusiasmo viscerale, ma anche paura».

N. 8, 1952 di Mark Rothko, artista ebreo russo emigrato a New York

Molti bei libri nascono dall’irrequietezza e il conforto della letteratura è che quei sentimenti che sembrano solo distruggerci, a volte sono in grado di trasformarsi in qualcosa di creativo. Shteyngart sottolinea che nonostante la sua vita sia stata un bel po’ incasinata, una costante è rimasta sempre lì a consolarlo: l’amore per la scrittura che non l’abbandona neanche quando era triste, strafatto e con il cuore a pezzi. Ma attenzione, lo scrittore mantiene sempre una posizione sarcastica e dissacrante: gustossissimi i passaggi in cui tenta di suscitare un qualche interesse nella sua sexy insegnante di scrittura creativa, fedele discepola di Gordon Lish (editor di Raymond Carver): «Desiderlo ardentemente piacerle. Così comincio a scrivere nello stile conciso, indecifrabile e merdosamente criptico che Gordon Lish, chissà dove a Manhattan, evidentemente pretende da me».

Mi chiamavano piccolo fallimento è un libro divertente e tenero che ha trovato posto nel mio cuore e spero lo troverà anche nel vostro. L’ironia, concordo con l’autore, ci salva dalle intermittenze del mondo (andiamo, come sentirsi sicuri in un mondo in cui la gente viene decapitata in tv?), e quindi per dirla con Shteyngart: «Le persone che pensano che la letteratura dovrebbe essere seria – che dovrebbe fare da progetto per un razzo che non decollerà mai – sono nel migliore dei casi malevole, nel peggiore antisemite».

Divertentissimo anche il booktrailer con guest star come Jonathan Franzen e James Franco: http://www.youtube.com/watch?v=ROG8zEKf_6k