Un merito del cinema americano è spesso quello di possedere uno sguardo squisitamente giornalistico, quell’attenzione cioè alle grandi tematiche sociali che pervadono la realtà del nostro tempo. Un occhio che a volte, per la fretta di guardare, si spalanca così velocemente da non riuscire a mettere a fuoco tutto il paesaggio circostante mentre altre volte la sua visione d’insieme risulta così nitida da rasentare la perfezione storica dell’indagine a posteriori. Questa sorta di divisione critica è resa ancora più perspicace dal genere del documentario d’inchiesta, che la per costituzionalità della sua natura suole rintracciare le cause profonde degli avvenimenti che scuotono la superficie. Ecco quindi che l’ultima crisi economica, in un solo quinquennio, oltre ad avere scosso il cinema più propriamente narrativo sia in fase di produzione che in fase distributiva, è stata sezionata in tutte le sue implicazioni da un elevato numero di reportage filmici. In particolare due sono le opere che, a mio avviso, esemplificano le sopraccitate tendenze: Capitalism: A Love Story (2009) di Michael Moore e Inside Job (2010) di Charles Ferguson. A crisi non ancora conclusa, nel bel mezzo di una recessione tecnica che aveva colpito anche la prima economia del mondo, entrambi i film sceglievano di tirarne le somme. Un’operazione che, se dal punto di vista commerciale lasciava intravedere la perspicuità del possibile introito data l’enorme attualità del tema, dal punto di vista concettuale però non copriva del tutto i rischi di un parziale fraintendimento dovuto alla sua prossimità temporale. La sfocatura per eccessiva vicinanza o per violenta, per quanto subitanea, apertura dell’iride, appunto.

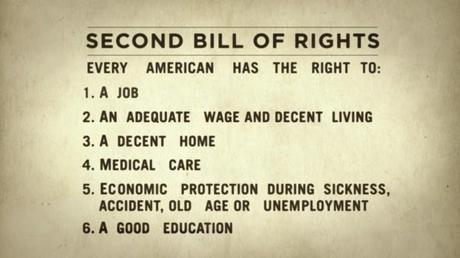

La personalità dei due registi, con stili molto diversi nonostante una base teorica apparentabile, lasciava già intuire chi potesse cadere in questa trappola. Michael Moore sin dal titolo sceglie di non rinunciare al suo famoso sarcasmo, paragonando il rapporto degli U.S.A. con il capitalismo a una storia d’amore. Nella parte centrale della pellicola il regista nato a Flint chiarisce la metafora tramite un efficace montaggio che rintraccia nei favolosi anni ’60 l’apice di quel rapporto sentimentale. Il capitalismo aveva portato il benessere materiale a milioni di americani e in cambio chiedeva soltanto la rinuncia a qualche diritto civile, avocando a sé (per aumentare l’esportazione) il diritto di battere guerra in qualunque posto del mondo sotto ipocriti pretesti democratici. Cos’era d’altronde un altro Vietnam di fronte a una capillarizzazione produttiva così massiccia? L’analisi di Moore abbandona i toni ironici quando però rintraccia nella Reaganomics l’inizio dei problemi di coppia degli statunitensi con il capitalismo. L’ex attore piazzato alla presidenza dai lobbisti delle multinazionali (e al quale suggerivano anche le parole, come dimostra uno spezzone furbescamente riportato) dà inizio alla fase di allentamento dei vincoli finanziari e allo smantellamento del welfare state. L’equilibrio del dopoguerra, sordido e vischioso finché si vuole ma pur sempre tale, salta allora quando la rapacità della finanza diventa incontrollabile. È una storia che Moore conosce bene: con il padre si reca infatti nel terreno dove una volta sorgeva la fabbrica della General Motors che ha visto il genitore addetto alla catena di montaggio per più di trent’anni.

Qui il film deraglia un po’ poiché il regista americano, inserendo anche brani del suo esordio Roger & Me, sembra volersi auto-eleggere a figura di Cassandra inascoltata. Questo non è nemmeno l’unico segmento che si ritaglia, visto che da sempre nei suoi documentari più che ciò che dice è importante chi lo dice. Un esempio? A un certo punto Moore dichiara di non sapere cosa siano i derivati. Chiede lumi a due esperti del settore che inaspettatamente bofonchiano suoni inarticolati. E qui il regista si ferma, accontentandosi di aver scoperchiato perfino l’inadeguatezza degli addetti ai lavori. Durante il resto della pellicola quella domanda resterà inevasa. A Moore non interessa conoscere i derivati, quindi nemmeno allo spettatore deve. In un’altra parte del film, invece, cade nell’errore di sollevare un problema più grande di lui, liquidato con la parzialità che lo contraddistingue. Mi riferisco alla questione dei rapporti con la Chiesa Cristiana (per metonimia arguita più che sussurrata) con i principi del capitalismo che il regista risolve con una manciata di interviste ai pastori che avevano sposato lui e la sorella! La smania di raccontare alcuni risvolti inediti della crisi, che chiunque può toccare con mano, lo porta pure a una battaglia che esula dal contesto. I bassi compensi dei piloti di volo è un argomento, infatti, più che altro televisivo data la sua ovvia demagogia. Anche qui la sperequazione tra i lavori socialmente utili e quelli dei broker finanziari smagnetizza l’attenzione dello spettatore per l’eccessiva ampiezza. C’è da dire però, che in un paio di occasioni Moore, nella sua foga denunciatrice, coglie il segno. Il caso della Child Care, l’istituto minorile affidato ai privati, che corrompeva un giudice per far rinchiudere al proprio interno ragazzi che perlopiù avevano compiuto delle marachelle, viene analizzato con buon estro. La presunta identificazione del capitalismo con la democrazia viene macerata con la semplicità di questa vicenda, che dimostra ancora una volta come la sovrapposizione del privato sul pubblico erode i più basilari diritti dell’uomo.

Certi istituti, quali la giustizia e la sanità, non possono sottostare alle logiche predatorie del mercato. Il sonno della ragione (di Stato) genera mostri, o avvoltoi: quelli di cui parla Moore nel prosieguo dell’opera, in particolare quando ci mostra una sottospecie di Gordon Gekko attivo nel settore immobiliare. Lo stempiato speculatore, che compra sottoprezzo le case pignorate agli insolventi per rivenderle a cifre gonfiate, è un bel biglietto da visita della forma assunta dal capitalismo odierno. Penalmente, infatti, l’uomo non infrange nessuna legge eppure lo spettatore viene spinto a chiedersi se è in grado di sopportare le inevitabili metastasi di questo sistema economico. Ma lo scoop maggiore di Capitalism: A Love Story colpisce il cuore nevralgico della sensibilità del pubblico, e cioè il rapporto tra azienda e dipendenti. Sebbene ammantata da una patina di dolore retorico (le lacrime dei familiari lungamente riprese), come non sdegnarsi per le assicurazioni che le grandi società stipulano sulla morte prematura dei loro operai a loro insaputa? Così, ancor più che da vivo, il dipendente contribuisce ad aumentare il fatturato. Il pedale su cui Moore dovrebbe spingere sempre sarebbe questo ma nel tentativo di dare una chiusa memorabile, nel finale il film torna a perdere mordente. Lo stesso regista è troppo vecchio, troppo grasso e troppo stanco per risultare efficace quando cinge Wall Street con il nastro giallo da “scena del crimine”. Più che quella immagine da copertina, potenzialmente divertente ma girata non benissimo, vale allora la sua massima: «Il capitalismo è un male e non si può regolamentare il male».

Proprio questa sentenza potrebbe benissimo funzionare da esergo per Inside Job, il documentario premio Oscar 2011 diretto da Charles Ferguson. Alquanto originale per un cineasta la sua biografia. Dopo essersi laureato in Matematica a Berkeley, e Scienze Politiche al MIT di Boston, fonda una società pioniera nella creazione di pagine web, la Vermeer Technologies Incorporated. La Microsoft di Bill Gates, per la nota politica monopolistica, piuttosto che competere con essa decide di acquistarla per 133 milioni di dollari e Ferguson si ritrova improvvisamente milionario e con molto tempo libero. Si dà allora al documentario, raggiungendo con Inside Job i massimi plausi di critica e pubblico. L’approccio di Ferguson alla crisi economica è per molti versi opposto a quello di Moore ma non per questo si propone finalità meno edificanti. Innanzitutto, egli sceglie di eclissarsi affidando la narrazione a Matt Damon (la versione italiana si adegua proponendo uno dei suoi doppiatori ufficiali, Riccardo Rossi). Inoltre accantona i risvolti quotidiani che le masse subiscono per concentrarsi quasi esclusivamente nell’indagine sulle cause di livello globale. Forse perché prodotto dalla major Sony o forse perché ormai consci della necessità della sincerità, è piuttosto sorprendente come Inside Job contenga dichiarazioni lontane dal diplomatichese da parte dei maggiori esponenti degli istituti economici del pianeta, da Dominique Strauss-Kahn a Christine Lagarde, rispettivamente ex ed attuale direttore del Fondo Monetario Internazionale. Tutto questo, assieme a un’analisi che sceglie senza paura di utilizzare e spiegare termini specialistici (il funzionamento dei credit default swap) contribuisce a creare la sensazione di uno svelamento dall’interno delle dinamiche di questa ennesima crisi economica.

Inside Job parte subito all’attacco chiarendo da subito che il film vuole denunciare colpevoli e collusi di quello che non è stato un aggiustamento di sistema ma un vero e proprio crimine. Il caso dell’Islanda racchiude nel suo piccolo le spericolate politiche che una deregolamentazione selvaggia può produrre. Alle tre banche del paese era stato permesso di contrarre debiti fino al 900% del PIL totale. I maggiori azionisti, tramite manovre di credito dilatate fino all’eccesso, avevano potuto esporsi in numerose compartecipazioni estere e solite spese folli (l’attico a Manhattan, lo yacht). Quando la penuria di liquidità si fa insostenibile, per evitare il collasso del sistema le banche vengono nazionalizzate e così i cittadini, oltre ad aver perso i precedenti risparmi, si ritrovano a dover sobbarcare un enorme debito pubblico non contratto da loro. Dopo gli incisivi titoli di testa, con le note di Big Time che scandiscono un bel montaggio, Ferguson volge lo sguardo alla sua madrepatria, gli U.S.A., che a detta di tutti gli economisti ha rappresentato la prima apertura di quel vulnus che ha infettato gran parte del mondo occidentale. Così come nel film di Moore, il dilagare della finanza è imputato ai mandati di Reagan, sotto la cui egida si assistette alla crescita impetuosa di banche private come la ormai famigerata Lehman Brothers e Goldman Sachs. L’excursus storico, in questo caso, è meno partigiano e nemmeno i democratici vengono risparmiati: Clinton ha avuto la colpa di lasciare Alan Greenspan alla Fed e il suo codazzo di uomini-chiave al loro posto. Più in là Inside Job volgerà accuse ancora più forti perfino a un (ex) santino dei progressisti come Obama (a differenza di Capitalism: A Love Story dove veniva presentato come un socialista pronto a bonificare la palude di Wall Street) che darà il via libera alla ricapitalizzazione delle banche private con un fondo di 700 miliardi di dollari pubblici e non saprà evitare di circondarsi di uno staff economico profondamente coinvolto nei disastri precedenti, leggi Larry Summers.

È la solita vecchia teoria, irrisa anche all’interno del film: che si voglia o no, dato l’attuale livello ingegneristico della finanza, alcuni uomini sono inamovibili a causa delle loro conoscenze pregresse e della conoscenza quasi metafisica della natura dei mercati. Il documentario opta invece per teorie molto più colpevoliste che provino a isolare gli errori macroscopici e le personalità più compiacenti. Ad esempio, non è negabile che le società dei servizi finanziari e le banche maggiori del globo possiedano al proprio interno un grado di criminalità molto più alto delle industrie high tech. Gli uomini che ve ne fanno parte nutrono un desiderio morboso per il denaro, la cocaina e le prostitute, e il loro livello morale rasenta spesso l’abiezione più meschina. Dati alla mano molte grandi aziende sono state condannate per illegalità perpetrate in tutto il mondo. Non è però per l’aspetto prettamente “scandalistico” che Inside Job, girato in maniera pregevole, fluida e con un inusuale gusto per la bella immagine, merita le migliori lodi. Il documentario premio Oscar è da encomiare piuttosto per la capacità di spiegare nel dettaglio il funzionamento di alcune delle maggiori pratiche finanziarie con l’ausilio di animazioni semplici e didattiche. Il complesso sistema della cartolarizzazione delle banche viene reso così comprensibile anche a chi mastica elementari principi di economia. In un sistema fondato solo sui numeri, l’assicurazione e le rispettive scommesse su capitali che non si posseggono garantiscono maggior credito ma ai digiuni di equazioni, provvisti di senso pratico, pare molto pericolosa questa proliferazione del rischio. Come afferma in modo chiaro un economista intervistato, se fino a un trentennio fa A chiedeva a B un prestito, nel caso di insolvenza del primo soggetto era solo B a rimetterci. Adesso invece, dato che i prodotti finanziari si sono moltiplicati, se A fallisce trascina nel suo gorgo anche B, C, D etc.

Le banche scommettevano perfino contro i mutui che vendevano ai propri clienti, definendoli “spazzatura” nelle loro e-mail private. Sono proprio le affermazioni dei dirigenti davanti alla Commissione del Senato degli Stati Uniti a rivelare questi meccanismi, e il film ha il coraggio di riportarne ampi stralci. Che gran parte degli istituti economici siano conniventi e compartecipi di questa crisi è dimostrato inoltre dal ruolo delle agenzie di rating. Moody’s e Standard and Poor’s fino a pochi giorni prima del fallimento avevano continuato a dare la tripla A (il massimo della votazione paragonabile ai titoli di Stato delle nazioni più ricche) alla Lehman Brothers e alla AIG. Su questo tema l’opera preferisce non proporre soluzioni, perdendo un’ottima occasione per ampliare il discorso sull’eccessivo potere di queste agenzie che sono private nonostante influiscano sulle economie planetarie, delle cui amministrazioni si conosce ben poco e che non sono controbilanciate da omonime agenzie cinesi, indiane ed europee (come suggerisce Romano Prodi). Questo parziale deficit viene riscattato con la presentazione di un tema a noi italiani molto noto: il conflitto d’interessi. In questo specifico caso esso è ravvisabile per alcuni professori d’economia delle università americane, propagatori dalle loro cattedre di una forte politica di deregolamentazione. Andando a spulciare i loro curriculum e le loro dichiarazioni dei redditi, Ferguson fa notare come alcuni di essi siano stati o siano ancora tutt’oggi anche consulenti esterni o direttori delle maggiori società finanziarie. Il dubbio è quantomeno legittimo: come fidarsi dell’imparzialità delle loro teorie economiche quando essi sono pagati da banche e istituti di credito? E quando raggiungono i posti dell’amministrazione statale (tra quelli presentati, si può ricordare il caso di Glenn Hubbard, consigliere economico di Bush) come non temere che essi curino gli interessi dei privati e non piuttosto dei cittadini? Curiosamente, ma forse non più di tanto, sia Capitalism: A Love Story che Inside Job si chiudono con lo stesso invito alla ribellione di fronte a questo sistema ormai marcio. Entrambi sembra vogliano porsi come il primo passo verso un ritorno ai valori democratici sacrificati in onore del dio-denaro. Forse di buono c’è che questa crisi è sembrata veramente definitiva e ha posto le coscienze di fronte alla radicale domanda se questo tipo di capitalismo sia l’unica forma economica possibile. Per ora, più in là di tale quesito, sembra che la società non voglia andare.