Il panorama mondiale cinematografico, visto come sfondo per il riconoscimento della propria professionalità, rappresenta senza dubbio il traguardo più ambito, il “sogno nel cassetto”, per ogni buon regista che si rispetti, di qualsivoglia provenienza. Quindi, molti cineasti, nel corso delle loro lungimiranti carriere, hanno ricercato il confronto in contesti diversi rispetto a quelli in cui si sono abitualmente mossi. L’obiettivo è a due facce: avere un trampolino di lancio o consacrare definitivamente la propria immagine a livello transnazionale. Questo secondo caso, sicuramente, è quello cui ha mirato uno dei nostri migliori registi, nonché uno dei grandi autori del cinema mondiale: parliamo di Michelangelo Antonioni. E traiamo dalla nostra introduzione, lo spunto per trattare nell’analisi circoscritta che segue di un gruppo di opere preciso: la trilogia in lingua inglese. Lungometraggi girati all’estero, con attori protagonisti stranieri, nell’arco di tempo che intercorre tra il 1966 ed il 1975.

Il panorama mondiale cinematografico, visto come sfondo per il riconoscimento della propria professionalità, rappresenta senza dubbio il traguardo più ambito, il “sogno nel cassetto”, per ogni buon regista che si rispetti, di qualsivoglia provenienza. Quindi, molti cineasti, nel corso delle loro lungimiranti carriere, hanno ricercato il confronto in contesti diversi rispetto a quelli in cui si sono abitualmente mossi. L’obiettivo è a due facce: avere un trampolino di lancio o consacrare definitivamente la propria immagine a livello transnazionale. Questo secondo caso, sicuramente, è quello cui ha mirato uno dei nostri migliori registi, nonché uno dei grandi autori del cinema mondiale: parliamo di Michelangelo Antonioni. E traiamo dalla nostra introduzione, lo spunto per trattare nell’analisi circoscritta che segue di un gruppo di opere preciso: la trilogia in lingua inglese. Lungometraggi girati all’estero, con attori protagonisti stranieri, nell’arco di tempo che intercorre tra il 1966 ed il 1975.

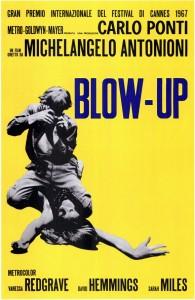

Apripista di questa fase uno dei suoi film maggiormente acclamati: Blow-Up (1966), Palma d’oro al Festival di Cannes 1967. Alienazione ed isolamento, temi già molto cari ed affrontati accuratamente nelle produzioni precedenti, si ritagliano una presenza fissa ed ingombrante al centro della vicenda e dei protagonisti. L’uomo che ne viene ritratto, in una Londra quasi “aliena”, è figlio di una frammentazione profonda tra il proprio sé ed il mondo che lo circonda. In questa babilonia di sensazioni, immagini e ludibri mentali, la solitudine ed una visione della vita beffarda e profondamente negativa riempiono il vuoto lasciato dalle parole non dette. Le immagini, d’altronde, come vere e proprie “istantanee sporche e sfocate”, bloccano il tempo senza afferrare attimi, ma inabissandosi nel nulla assoluto.

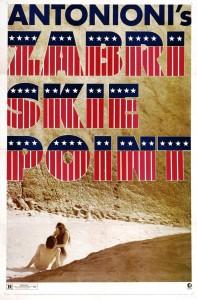

Sono proprio queste sequenze che, immortalate da un montaggio impeccabile, annichiliscono nella loro statica bellezza un’anima tormentata da un voyeurismo malato e retrogrado. Lo sfondo su cui si dipanano le vicende è quasi profetico: immagini, luoghi e suoni, pose ieratiche quasi impalpabili ed eteree ma profondamente reali, accompagnano la corsa disperata del protagonista, e ritraggono fedelmente una società in trasformazione, preludio all’epoca del rock, delle droghe e della “contestazione contro il sistema”. Questa lotta impari contro la “macchina” è il leitmotiv di Zabriskie Point (1970). All’indomani del ’68, ed in una società post-sessantottina problematica ed instabile come quella statunitense, il disagio esistenziale aumenta, si dilata e strangola la “gioventù bruciata”.

Sicuramente, durante la visione, abbiamo l’impressione che questo sia l’episodio del trittico più poetico ed intriso di lirismo in senso assoluto. Se gli anni della ribellione giovanile ne sono lo sfondo, infatti, la materia più profonda lavorata dal creatore dell’opera è quella della totale perdita del (dis)senso comune, tracciata sul disegno di un’alienazione pura e assoluta. L’eco di questa progettazione è lampante nella scena “amorosa” nel deserto della Death Valley, e soprattutto nella scena metafisica dell’esplosione, simbolo di un desiderio di trionfo sul consumismo e sull’affanno delle cose materiali. Oggetti che estemporaneamente si disgregano, si smaterializzano, cullati come da una “ninna nanna” desolante in sottofondo.

Merito dei Pink Floyd, che riadattano la loro Careful with That Axe, Eugene, per una delle scene più belle della storia del cinema, che non poteva non essere citata. Ed il “corollario” musicale è reso irripetibile dalla presenza dei Rolling Stones e di nomi importanti della psichedelia come Jerry Garcia (nella pellicola ritroviamo anche uno stralcio della mitica Dark Star dei suoi Grateful Dead) e Kaleidoscope. A chiudere questa carrellata di titoli analizziamo Professione: reporter (The Passenger, 1975). Interpretato abilmente da Jack Nicholson, anche se risulta meno onirico rispetto ai precedenti, rappresenta forse la summa e la postilla finale del trittico. Lo smembramento delle identità adesso è totale.

Morte e vita si confondono, esistenze si compenetrano con altre, eliminando nette linee di demarcazione fra le prime e le seconde. E il non plus ultra dell’alienazione è quella fuga disperata da tutto e da tutti, “da una casa, da una buona famiglia, da un buon lavoro”. Lo sforzo titanico di spostare sé stessi in un’altra dimensione, per avere la possibilità di reinventarsi e riscoprirsi. La morale è quella di una vita reale che trascende il lato peggiore di qualsiasi incubo. La morale del “cieco” che non riesce più a vivere una volta riacquisita la vista in questo orribile mondo, non lascia adito a nessuna speranza, non ha bisogno nemmeno di chissà quali altre spiegazioni inutili.

Abbiamo raggiunto la fase successiva e definitiva dell’alienazione dell’essere umano: la sua totale dissoluzione. Ed è per questo che potremmo arrogarci il diritto di denominare le pellicole sopra citate come Trilogia della dissoluzione. Poiché i tre prototipi (fotografo, studente e reporter) non sono altro che l’altra faccia di ogni essere umano, della disperazione di un mondo in cui ci si sente “inetti”, inadatti a vivere. E dietro ogni essere umano, ci siamo anche noi, le nostre insicurezze ed i nostri “lati oscuri”. Cose per cui anche il nostro riflesso allo specchio ci inquieta, e ineluttabilmente, ci aliena.