Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)

Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)

_____________________________

di Giuseppe Panella

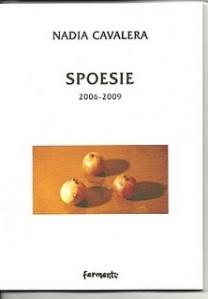

Poesie civili per una terra ormai diventata in-civile. Nadia Cavalera, Spoesie (2006-2009), con un’introduzione di Mirella Serri, Roma, Fermenti, 2010

Spoesie (2006-2009) è l’ultima (finora) raccolta di testi poetici di Nadia Cavalera e arriva dopo l’esplosione sperimentale e surrealistica di Superrealisticallegoricamente (Roma, Fermenti, 2006) dove il tentativo era stato quello – riuscito e complesso – di allargare l’area della coscienza poetica attraverso l’implosione interna delle parole usate in chiave spesso antifrastica e di pura significanza.

Spoesie è, invece, un libro dal registro civile, di indignazione politica e morale, di confronto aspro e duro e amaro con il presente.

Scrive Mirella Serri nella sua Introduzione emblematicamente intitolata Nadia Cavalera, forza della natura e della poesia:

«La poesia della Cavalera vuole sondare tutte le possibilità semantico formali, trovare le corrispondenze, le aporie, imbarcarsi su percorsi molto individuali attraverso la provocazione avanguardistica […]. Solo attraverso la provocazione avanguardistica si conquistano nuove dimensioni emotive […] Non servono “rime brillantine” per sollecitare sussulti, emozioni, sconvolgimenti come quelli che segnano le poesie erotiche e che solo un linguaggio adeguato può portare alla luce […] Tra cabaret, tecniche avanguardistiche, sorprese, fluire dell’automatismo linguistico come in un testo dadaista o surrealista, e l’attenzione costante al mondo che ci circonda, la Cavalera riesce così in un originale mix sperimentale a dar voce a una modernissima poesia di ribellione e di rivolta. Una voce veramente solitaria, la sua. Segnata da riflessioni ermeneutiche e capace, al contempo icastica, incandescente, questa parola. Che si sforza di sottrarre al consenso, alla vacua unanimità che si adegua al “branco” per riportarlo al “mondo”, alla “vita” della poesia…» (pp. 9-10).

Ma se questo è vero, in cosa consiste questa differenza specifica della poesia cavaleriana? In che cosa consiste il suo essere avanguardia poetica e/o politica?

La stessa autrice lo ha dichiarato in un suo animoso contributo alla discussione sul destino delle avanguardie culturali in cui si prende posizione contro il “vuoto nuovismo linguistico”:

«Un pericolo questo che va scongiurato, così come va individuata e bandita la simulazione di un linguaggio nuovo, oggi tanto diffusa e banale. Cerchiamo l’uomo nuovo. Coltiviamo la sua diversità: sarà conseguenza inevitabile la diversità del linguaggio» (come afferma Nadia Cavalera, E’ necessario un chiaro progetto alternativo, intervento al Convegno romano Avanguardia e comunicazione del 10 maggio 1996, poi pubblicato in Bollettario n. 21, p. 17).

Se l’”uomo nuovo” non si trova ancora e si ha sempre a che fare con un “uomo vecchio” (e che rischia oggi di essere decrepito fino alla consunzione mortale), l’unica possibilità che resta è quella di sferzarlo con strumenti di comunicazione nuovi che mantengono, però, coerente e cogente il cuore antico della provocazione e della critica come “critica spietata di tutto ciò che esiste” (nelle parole del giovane Marx):

«In grata. Brucerei e smantellerei io la mia casa / mattone dopo mattone sin nelle fondamenta / precludendomi qualsiasi possibile ritorno / E sradicherei strade e ponti della mia città / che casserei anche dal ricordo / riducendomi lontan’esule in un’umile stanza / se solo potessi ridare l’uomo a se stesso / ricreargli il biondo sorriso pieno del fieno / se solo potessi vederlo cadere e rialzarsi da solo / saperlo sicuro nella vita / anche dopo la mia dipartita // E tu assisa sulla catastrofe (salvo il nido e l’aquilotto) / cieca l’aria di pensieri tesi / frantumi le uniche mani coi ceri / cianci sputi di ripicche e invidie / speculi carezze monetarie / e ignori non ti godi la vera ricchezza ai tuoi piedi / (: la mancanza di etica pubblica si specchia nell’individuale / e spunta nella difficoltà la verità naturale)» (p. 77).

In – grata: affacciata alla finestra o al portone di un edificio, critica e negativa nei confronti del presente, l’aspirazione della poesia è alla rivolta radicale, al rifiuto. La distruzione della propria casa corrisponde alla volontà di rimettere in discussione se stessa insieme a tutto il resto. Ma l’”uomo nuovo” (o l’”uomo rimesso sui piedi”) cui Nadia Cavalera aspira è un soggetto restaurato nella sua dignità di un tempo, capace di sorridere di fronte alla bellezza del mondo e in grado di prendere la propria esistenza pienamente in carico, senza inginocchiarsi dinanzi a ciò che lo asservisce e lo costringe in uno stadio perpetua di minorità (“le uniche mani coi ceri”) e di rincorsa a una ricchezza tanto impossibile quanto inutile.

Dov’è l’ingratitudine? E’ nel negare spazio al presente, nell’”odiarlo fortissimamente” (come di sé scrisse Evariste Galois in un suo appunto postumo) e nell’amare un futuro certo lontano ma sicuramente pronunciabile anche da chi non ne vedrà dispiegato interamente il destino.

Qui la parola associa a sé la ripulsa e la profezia.

La forza della scrittura di Nadia Cavalera è tutta legata alla pronunciabilità del suo dire poetico.

«Un confine. Ci confinano a branchi sempre più ampi / arrendevoli variegati e stanchi / in pascoli di sugna fallace pugna / luna runa / una / con segni parole sostegni di fole / anabolizzanti sogni di impegni regni / a soffocare la nostr’insofferenza / a rimuginare la nostr’impotenza / a rimarginare la dolenza / della solitudin’implume / di chi non può rovesciare nemmeno un pattume / figuriamoci il mondo sbilenco trombo / guardalo lì / sconcio bamboccio moccio in affondo / irreversibile capitombolo / Ah potessimo farne davvero e ancora / un fiume marciume fune di lume / che travolga la spocchia dei pochi / ridìa dignità all’umiltà dei molti / qui tutt’intorno a noi con noi morti sepolti» (p. 49).

Qual è il confine allora tra morte e vita, tra impegno e lotta, tra capacità di ribellarsi e accettazione ignava e impotente del presente? La poesia non può cambiare il mondo ma può illuminarlo pronunciando la più severa condanna su di esso. Per farlo, può anche abbandonare la propria natura di poesia e farsi negazione del suo stesso portato lirico ed espressivo purché nel suo essere s-poesia il tono della scrittura sia tale da lasciare spazio alla rabbia delle emozioni.

Perché pur sempre di questo si tratta: le parole devono mostrare, indicare, sperimentare i passaggi reali del mondo per costringerli a essere quello che sono e non solo ciò che fingono di essere:

«Senti amico. … Senti amico che continui a scrivermi e chiedermi / in quest’inverni caldi di vita sballi saldi / Per essere poeta non basta infilare / paillettes parole versi lustrini rime brillantine / Ci vuole il macero dentro dello spiazzamento / l’affondo chiaro lento nell’emozioni / la tempest’indigesta dell’intorno irreale / il rovello pensiero pestello di volerlo mutare / il mixquid che forgi suadente / la tua personale unica croce / da offrire agli altri in umil’utile condivisione» (p. 20).

La poesia rappresenta una forma di servizio fornito alla sofferenza e all’indignazione comune, una sorta di legame condiviso e vissuto tra chi scrive e chi legge, il tutto agito e concepito senza opposizioni o arroccamenti in ormai problematiche turres eburnae ma rappresentato come una forza eticamente rilevante che vuole tornare a contare qualcosa nel mondo.

Il silenzio, ormai, non è più possibile. La poesia diventa, nei versi della Cavalera, qualcosa che umilmente vuole essere utile e capace di mostrare l’altra faccia della medaglia della realtà.

Non si tratta di cambiare il mondo e forse neppure la vita (come avrebbero voluto Rimbaud e i surrealisti agli inizi del secolo scorso) ma di cambiare senso e destino a parole che ne avevano e ne hanno un altro. Si tratta di evitare di farne, in sostanza, un momento di ostensione del proprio Io per raggiungere, invece, in estensione anche gli altri per costruire un fronte comune contro la violenza e l’assurdità del potere. E’ il compito arduo, difficile, pietroso (ma affascinante e sensibile) della poesia che si diceva una volta “civile” ma che per esserlo oggi non deve aver paura di essere in-civile e attaccare a fondo, a rischio di non essere più poesia.

___________________________

[Quel che resta del verso n.46] [Quel che resta del verso n.48]

[Leggi tutti gli articoli di Giuseppe Panella pubblicati su Retroguardia 2.0]