Titolo:

Città di carta

Autore:

John Green

Editore:

Rizzoli

Numero

di pagine: 396

Prezzo:

€ 14,00

Sinossi:

Quentin

Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth Spiegelman, fin da

quando, da bambini, hanno condiviso un'inquietante scoperta. Con il

passare degli anni il loro legame speciale sembrava essersi spezzato,

ma alla vigilia del diploma Margo appare all'improvviso alla finestra

di Quentin e lo trascina in piena notte in un'avventura

indimenticabile. Forse le cose possono cambiare, forse tra di loro

tutto ricomincerà. E invece no. La mattina dopo Margo scompare

misteriosamente. Tutti credono che si tratti di un altro dei suoi

colpi di testa, di uno dei suoi viaggi on the road che l'hanno resa

leggendaria a scuola. Ma questa volta è diverso. Questa fuga da

Orlando, la sua città di carta, dopo che tutti i fili dentro di lei

si sono spezzati, potrebbe essere l'ultima.

La recensione

Titolo:

Città di carta

Autore:

John Green

Editore:

Rizzoli

Numero

di pagine: 396

Prezzo:

€ 14,00

Sinossi:

Quentin

Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth Spiegelman, fin da

quando, da bambini, hanno condiviso un'inquietante scoperta. Con il

passare degli anni il loro legame speciale sembrava essersi spezzato,

ma alla vigilia del diploma Margo appare all'improvviso alla finestra

di Quentin e lo trascina in piena notte in un'avventura

indimenticabile. Forse le cose possono cambiare, forse tra di loro

tutto ricomincerà. E invece no. La mattina dopo Margo scompare

misteriosamente. Tutti credono che si tratti di un altro dei suoi

colpi di testa, di uno dei suoi viaggi on the road che l'hanno resa

leggendaria a scuola. Ma questa volta è diverso. Questa fuga da

Orlando, la sua città di carta, dopo che tutti i fili dentro di lei

si sono spezzati, potrebbe essere l'ultima.

La recensione

Mercoledì

notte. Giovedì mattina.

Mercoledì

notte. Giovedì mattina. Quello che è. Notte comunque. Notte fonda.

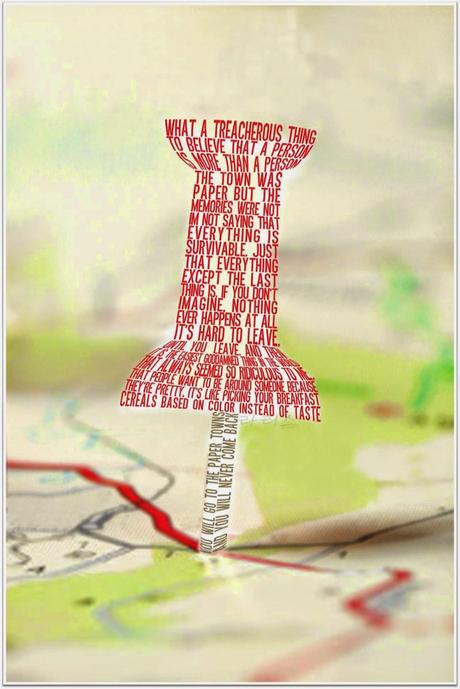

Oggi è già domani e tira un ventaccio della malora. Meglio, ché domani devo studiare e spero venga a piovere. Il brutto tempo ispira. Sono tornato a casa prima del previsto. Ho inventato una balla – «mi tocca svegliarmi presto per studiare», il che non è mica tanto balla – e, il tempo di smaltire una pizza di compensato e mozzarella, ero nella mia tenuta da casa. Mutande ed infradito. I miei guardano la partita alla tivù e, di sfuggita, mi chiedono se mi sono divertito, con chi ero, perché sono tornato presto. Risposta: sì, i soliti, perché sono un po' stanco. Tutto vero. E quei “soliti” sono andato a prelevarli a casa in macchina: scarrozzare in giro i miei amici mi fa sentire importante. Un taxista con l'auto piena di chiacchiere, il serbatoio vuoto, la radio che salta da una stazione all'altra, con i passeggeri dell'Alfa Romeo grigio metallizzato di papà che si contendono la rotellina dello stereo e vanno in cerca di canzoni da cantare. Ma questa è un'altra storia, oppure no. Io non li aspetto però al ritorno e scappo via. La minaccia di una successiva mattinata di ripasso mette a tacere gli scongiuri. Devo ripassare. Anzi, devo proprio studiare. Memorizzare le cose. Però torno per Città di carta, soprattutto. Devo leggere quelle altre ottanta pagine, per sapere come va a finire e per svegliarmi senza Quentin e Margo, nel mio ennesimo giorno, e senza il bisogno naturale di aprire il libro e vedere che fanno, lì dentro, nelle loro vite spiegazzate. Arriva il momento di chiuderlo. E, tu lettore, sei contentissimo e tristissimo. Mi chiedo adesso che faccio. Vado a dormire? E dopo che leggo? Il passato remoto mi piace, fa tanto film. Usiamolo. Durò due giorni e fu amore infinito. Con il serbatoio sempre pieno e il caffè forte, l'ultima storia di John Green letta seppe rendermi schifosamente felice. Questo è il John Green che mi piace. Il-John-Green-di-Cercando-Alaska-non-quello-di-Tfios. L'autore nerd-avoloso (suo il neologismo) che mi piace senza bambini col cancro e pianti a fiumi. L'architetto di una città di carta: il fotografo di un'età di carta. Legge i diciassette anni come una mappa geografica, lui, insieme al suo protagonista. I post-it ovunque, le puntine da disegno che fanno buchi nel muro, una caccia al tesoro piena di grassocci punti di domanda e dilemmi esistenziali. Cerca Margo, come cercò Alaska nel suo folgorante esordio, e nella ricerca trova sé stesso. Mentre cerca di capirla, capisce chi è Q. Io avevo una questione in sospeso con John Green chiamata Colpa delle stelle. Mi aveva lasciato di sasso, e se mi aveva colpito, non l'aveva fatto come avrei voluto. L'ho letto due anni fa e lo ricordo – come potrei dimenticarlo? - con freddezza. Mi aveva congelato. Non avevo trovato, tra le pagine, l'autore che avrei voluto come ennesimo padre putativo. Avevo mandato quasi indietro le carte per l'adozione... Ho fatto pace con l'autore quando i suoi vecchi libri, introvabili e cari, sono riusciti in commercio. Sempre cari, solo più... trovabili. Non avrei dovuto iniziare Città di carta. Sapevo che, per giorni e giorni, non avrei avuto occhi che per lui. Ho rubacchiato ore di lettura tra una tragedia shakespeariana e l'altra e, mentre Re Lear vedeva il suo regno venire smembrato, Giulio Cesare appariva sottoforma di fantasma al suo aguzzino, Lady Macbeth ordiva trame inquietanti e dal fascino infernale, ho conosciuto Quentin e la sua vicina di casa, Margo Roth Spiegelman. Bambini alle prese con la prematura scoperta dell'odore della morte, a dieci anni, sotto un albero del parco, e adolescenti nel capitolo dopo. Diciottenni a un passo dal diploma legati da tanto e divisi da troppo. La bambina che per Quentin era una bellissima rompiscatole e rimasta uguale: bellissima e rompiscatole. Il bambino che per Margo era un eroe senza macchia è cambiato in peggio: spigoloso, pigro, schivo, pauroso. Si presenta alla sua finestra coi cani che abbaiano e maggio che inizia a profumare: ha almeno undici problemi da risolvere e Quentin ha un bell'ingegno, una finestra sempre aperta, una bagagliaio capiente.

L'alterego

dell'autore chiama la sua nemesi con la frangia scura e gli occhi blu

sempre allo stesso modo: nome, secondo nome, cognome. Adora gli

avverbi interminabili, i trattini, le liste a più voci, i discorsi

urlati a lettere maiuscole, e ama lei da quando ha memoria. Quella

Margo che è come l'erba in una poesia di Whitman su cui, nel

tentativo di decifrare il suo mistero, si addormenta in sonnolente

notti insonni. Margo è un palloncino rosso che si stacca per

sua precisa volontà dalle mani dei padroncini e vola. Il filo in lei si è rotto. Cugina di una Alaska che non conoscerà

mai, Margo è un pubblico sogno erotico che si ritocca il trucco in

uno di quei camerini di Broadway, con gli specchi che hanno un

perimetro luminoso tracciato da lampadine accese. Vive della luce dei

riflettori, ma quando si spengono nessuno sa cosa succede a quella

ragazza dalla malinconia esuberante e dalle storie rocambolesche che

porta con sé un taccuino nero su cui annota mete. Appare

scostante, antipatica, imprevedibile. Ma scappa e lascia indizi,

anche inconsapevolmente. Inconsciamente. Come chi, dopo un omicidio,

si smaschera con le proprie mani e lascia che la polizia lo bracchi. Ci penso anch'io, a volte. Non lo facciamo tutti? Non

ci chiediamo, quando ci sentiamo troppo amati o troppi ignorati, Ma

sei io scappo chi proverà a prendermi?

L'alterego

dell'autore chiama la sua nemesi con la frangia scura e gli occhi blu

sempre allo stesso modo: nome, secondo nome, cognome. Adora gli

avverbi interminabili, i trattini, le liste a più voci, i discorsi

urlati a lettere maiuscole, e ama lei da quando ha memoria. Quella

Margo che è come l'erba in una poesia di Whitman su cui, nel

tentativo di decifrare il suo mistero, si addormenta in sonnolente

notti insonni. Margo è un palloncino rosso che si stacca per

sua precisa volontà dalle mani dei padroncini e vola. Il filo in lei si è rotto. Cugina di una Alaska che non conoscerà

mai, Margo è un pubblico sogno erotico che si ritocca il trucco in

uno di quei camerini di Broadway, con gli specchi che hanno un

perimetro luminoso tracciato da lampadine accese. Vive della luce dei

riflettori, ma quando si spengono nessuno sa cosa succede a quella

ragazza dalla malinconia esuberante e dalle storie rocambolesche che

porta con sé un taccuino nero su cui annota mete. Appare

scostante, antipatica, imprevedibile. Ma scappa e lascia indizi,

anche inconsapevolmente. Inconsciamente. Come chi, dopo un omicidio,

si smaschera con le proprie mani e lascia che la polizia lo bracchi. Ci penso anch'io, a volte. Non lo facciamo tutti? Non

ci chiediamo, quando ci sentiamo troppo amati o troppi ignorati, Ma

sei io scappo chi proverà a prendermi?

La loro storia di (non) amore è un'avventura on the road, in

un'America di quartieri incompiuti, paeselli fantasma, cantieri a cielo

aperto e tuguri bucherellati che diventano suggestive sale d'aspetto.

Aspettare, come metafora dell'adolescenza. La patente, la fila alle poste, l'appello agli esami, il tuo fatidico turno alla maturità. O forse no. Cattiva

interpretazione. Forse Città di carta è

solo una storia meravigliosamente scritta che parla di sbronze

colossali, spade di birra, feste magistrali, irripetibili prime

volte, ossessioni al gusto di zucchero e veleno, amicizie che sono

fughe che non fai mai da solo. In un Minivan di seconda mano - verso

l'infinito e oltre – il nostro Quentin, 212 birre, qualche tampax,

una barretta ipercalorica mezza mangiata, migliaia di chilometri da

percorrere in un giorno, passeggeri che danno, ogni tanto, il cambio

e che indossano le toghe del diploma e la loro sola mascolinità. I

migliori amici di Quentin, Radar e Ben, sono nudi come vermi sotto

una divisa nera che svolazza tutta quanta. Meravigliosi, esilaranti,

indimenticabili: eccezionali. Radar che, afroamericano, indossa per

caso una maglietta dai contenuti altamente razzisti e ha la più

grande collezione di Babbi Natale di colore. Ben che non fa molto, a

parte farti scoppiare a ridere una pagina sì e l'altra pure,

riempire bottiglie e bottiglie di pipì e lamentarsi perché deve fare

altra pipì. Scanzonato, toccante, pieno di vita dalla pianta dei

piedi alla cima dei capelli, divertente fino alla commozione, il

romanzo è tanto tanto simile a Cercando Alaska.

E siccome quello l'ho amato tanto tanto, amo tanto tanto anche

questo. Non fa una piega. Sta bene con qualsiasi canzone e ha

un'inconfondibile voce maschile. E fa bene sentirsi dire da papà,

sul balcone, «Non

ti ho mai visto così contento per qualcosa»,

o una cosa simile. Ero contento, in piena sessione estiva, per la

splendida compagnia, le battute fulminanti e gli aforismi da

appuntare, le memorie di un ultimo giorno di scuola che ho rivissuto

come fosse stato il mio. Un anno fa, quando ascoltavo It's

Time e Le pareti,

convinto che il tutto e il niente mi avrebbero cambiato l'universo.

E' molto me. Ma, Città di carta, vedi, io voglio essere più te. Mi accucciolo sopra i ringraziamenti

finali. E' un mero effetto acustico, lo so anch'io. Con l'aorta

preoccupantemente vicina all'orecchio, l'orecchio preoccupantemente

vicino al collo schiacciato, ho messo per un attimo quell'orecchio

lì - preoccupato - sulla copertina del romanzo. E avrei giurato che il

libro stesse palpitando.

Il

mio voto: ★★★★★

Il

mio consiglio musicale: Imagine Dragons – It's Time

La loro storia di (non) amore è un'avventura on the road, in

un'America di quartieri incompiuti, paeselli fantasma, cantieri a cielo

aperto e tuguri bucherellati che diventano suggestive sale d'aspetto.

Aspettare, come metafora dell'adolescenza. La patente, la fila alle poste, l'appello agli esami, il tuo fatidico turno alla maturità. O forse no. Cattiva

interpretazione. Forse Città di carta è

solo una storia meravigliosamente scritta che parla di sbronze

colossali, spade di birra, feste magistrali, irripetibili prime

volte, ossessioni al gusto di zucchero e veleno, amicizie che sono

fughe che non fai mai da solo. In un Minivan di seconda mano - verso

l'infinito e oltre – il nostro Quentin, 212 birre, qualche tampax,

una barretta ipercalorica mezza mangiata, migliaia di chilometri da

percorrere in un giorno, passeggeri che danno, ogni tanto, il cambio

e che indossano le toghe del diploma e la loro sola mascolinità. I

migliori amici di Quentin, Radar e Ben, sono nudi come vermi sotto

una divisa nera che svolazza tutta quanta. Meravigliosi, esilaranti,

indimenticabili: eccezionali. Radar che, afroamericano, indossa per

caso una maglietta dai contenuti altamente razzisti e ha la più

grande collezione di Babbi Natale di colore. Ben che non fa molto, a

parte farti scoppiare a ridere una pagina sì e l'altra pure,

riempire bottiglie e bottiglie di pipì e lamentarsi perché deve fare

altra pipì. Scanzonato, toccante, pieno di vita dalla pianta dei

piedi alla cima dei capelli, divertente fino alla commozione, il

romanzo è tanto tanto simile a Cercando Alaska.

E siccome quello l'ho amato tanto tanto, amo tanto tanto anche

questo. Non fa una piega. Sta bene con qualsiasi canzone e ha

un'inconfondibile voce maschile. E fa bene sentirsi dire da papà,

sul balcone, «Non

ti ho mai visto così contento per qualcosa»,

o una cosa simile. Ero contento, in piena sessione estiva, per la

splendida compagnia, le battute fulminanti e gli aforismi da

appuntare, le memorie di un ultimo giorno di scuola che ho rivissuto

come fosse stato il mio. Un anno fa, quando ascoltavo It's

Time e Le pareti,

convinto che il tutto e il niente mi avrebbero cambiato l'universo.

E' molto me. Ma, Città di carta, vedi, io voglio essere più te. Mi accucciolo sopra i ringraziamenti

finali. E' un mero effetto acustico, lo so anch'io. Con l'aorta

preoccupantemente vicina all'orecchio, l'orecchio preoccupantemente

vicino al collo schiacciato, ho messo per un attimo quell'orecchio

lì - preoccupato - sulla copertina del romanzo. E avrei giurato che il

libro stesse palpitando.

Il

mio voto: ★★★★★

Il

mio consiglio musicale: Imagine Dragons – It's Time