Stefy Blood aprile 30, 2012

“Una penna, il block notes e un paio di buone scarpe. Erano questi gli strumenti del mestiere quando cominciai a fare il giornalista. (…) Avevo la mitica Olivetti Lettera 22, la macchina da scrivere degli inviati di allora, quella che Montanelli teneva sulle ginocchia mentre batteva le sue corrispondenze da Budapest durante la rivolta del ’56. E una Leica a ottica fissa senza esposimetro regalatami da mio padre.” Giovanni Porzio, ha iniziato così. Sembra quasi di viaggiare insieme a lui, ripercorrendo le tappe della sua carriera nel suo sito.

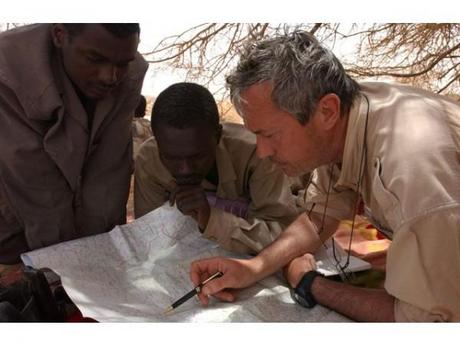

Noto giornalista (e non solo), dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università statale di Milano ha vissuto un anno in Algeria con una borsa di studio del Ministero degli esteri per imparare l’arabo. Nasce così la sua grande passione per i viaggi e la convinzione che l’unico modo per poterla coltivare potesse essere il giornalismo. Inviato di Panorama, ha realizzato servizi e reportage in oltre 120 paesi (Medio Oriente, Africa, Asia, Europa, Stati Uniti, America Latina) specializzandosi nelle aree di conflitto e nel giornalismo di guerra.

Tra un viaggio e l’altro, Giovanni Porzio racconta a The Freak, la passione per il suo lavoro.

Reporter, inviato di guerra, giornalista… A quali di questi appellativi è più affezionato?

Faccio mia la frase del protagonista di uno dei miei libri preferiti, Un americano tranquillo di Graham Greene: “Sono un reporter; Dio esiste soltanto per quelli che scrivono gli articoli di fondo”. Il termine “reporter” suggerisce l’atto dinamico del “riportare” da un luogo notizie, ma anche racconti, sensazioni, immagini. Descrive esattamente il mio lavoro.

E’ sempre a contatto con diverse realtà e culture. Quali sono quelle che l’ hanno colpita di più?

La curiosità per le culture e i popoli diversi è stata la molla che mi ha spinto a fare il mestiere di giornalista, e dunque non è facile una risposta univoca. Ogni realtà contiene elementi positivi e negativi. Non esistono mondi perfetti, o mali assoluti. Le società islamiche, con tutte le loro contraddizioni, il loro retaggio di civiltà e le loro proiezioni culturali nell’Europa mediterranea, mi hanno interessato fin dagli anni dell’università, al punto che subito dopo la laurea in Scienze politiche andai per un anno con una borsa di studio ad Algeri per imparare l’arabo. Ho viaggiato a lungo anche in Africa, dove ho forse visto le cose peggiori (il genocidio in Ruanda, la guerra civile in Somalia) ma dove ho incontrato persone che nelle condizioni più miserabili hanno saputo conservare una dignità e un’umanità troppo spesso smarrite nei paesi cosiddetti sviluppati.La Cina, negli ultimi anni, mi ha certamente impressionato. Dal mio primo viaggio a metà anni Ottanta è radicalmente cambiata: in meglio se si guardano gli indicatori economici, lo straordinario sviluppo urbano, finanziario e industriale; meno se si considerano i diritti civili, le condizioni di vita nelle zone rurali, l’inquinamento ambientale.

Cosa cambia tra un giornalista itinerante che guarda e scrive di cose che tocca e vede dal vivo, da chi lavora dietro una scrivania cogliendo i fatti da dietro uno schermo?

Cambia quasi tutto. Non credo alla possibilità di conoscere e capire la realtà sullo schermo di un computer. Forse per questo mi sono sempre sentito un estraneo nelle redazioni dei giornali. Una cosa sono le notizie, un’altra viverci in mezzo, guardare negli occhi delle persone, ascoltare le loro voci, mangiare il loro cibo, condividere i loro drammi.

Qualche personaggio inusuale che ha incontrato durante i tuoi viaggi?

Preferisco gli artisti ai politici, la gente comune ai personaggi pubblici. Ho intervistato presidenti, ministri, ayatollah, terroristi, leader guerriglieri, generali. Ma ho soprattutto avuto la fortuna di incontrare molti scrittori (Borges, Simenon, Greene, Ginsberg, Kerouac, Montale, Mahafuz, Soyinka, e altri ancora…) e molta “gente della strada”: è dai loro racconti che cerco di capire la realtà che mi circonda. Parlare con una prostituta, con un poeta, con un trafficante di diamanti, con un contadino indebitato, con un profugo di guerra è spesso più utile e illuminante di una conferenza dei capi di stato.

“E la guerra diventa un elisir inebriante. Ci rende decisi, ci offre una causa. Ci permette un quarto di nobiltà” Chris Hedges. Qual è la guerra che non possiamo capire e che solo un inviato sul campo può conoscere?

Chris, con cui ho lavorato durante la guerra del Golfo del1991 inArabia Saudita, ha ragione: l’adrenalina è la nostra droga, talvolta il nostro alibi professionale. Ma in guerra il nostro dovere è quello di testimoniare: un dovere al quale non ci possiamo sottrarre, se non vogliamo arrenderci alla propaganda e ai comunicati ufficiali dei portavoce militari. Per questo è ancora indispensabile la presenza degli inviati sul campo. C’è poi una guerra, che è all’origine di quasi tutte le altre e che è forse la più difficile da capire, ed è la guerra contro la povertà. Un miliardo di esseri umani vive con un dollaro al giorno. Più di 3 miliardi con meno di 2,5 dollari. Un miliardo di persone non sa leggere e scrivere: uomini, donne, bambini. Ma quasi nessuno, sui giornali o alla tv, racconta le loro storie.

Parliamo un po’ di fotografia….

La nostra è una civiltà delle immagini. Certe foto hanno una forza evocativa e simbolica straordinaria: ci sono immagini che raccontano più di un articolo o di un libro. E oggi dal reporter si pretende un approccio multimediale. Si viaggia con il taccuino, il computer, la telecamera, il registratore, la macchina fotografica. E’ un problema, perché è difficile mantenere uno standard qualitativo accettabile con i diversi media: ci vogliono grandi capacità di lavoro, concentrazione, flessibilità, lucidità mentale, rapidità. Certe foto si possono realizzare solo di notte o all’alba, oppure richiedono molto tempo. E il tempo è sempre troppo stretto: i meccanismi dell’informazione globalizzata sono inesorabili, le notizie si bruciano in poche ore. Bisogna fare delle scelte: decidere, in base alle circostanze, se privilegiare la scrittura o l’immagine. E avere sempre pronti due occhi: quello del fotografo e quello del giornalista.

Cosa vede un fotoreporter negli occhi di un bambino che vive in un Paese in guerra?

Lo stupore inconsapevole di fronte all’inutilità e alla follia della guerra. E una domanda che ci fa sentire in colpa: perché?

La città più bella che ha fotografato?

L’Avana, per la sua patina decadente e nostalgica.

Ed una che vorrebbe assolutamente fotografare?

La città che nessuno vede, anche se è intorno a noi.

I giovani si stanno appassionando sempre di più alla fotografia, che consiglio si sente di dare a coloro che hanno questa passione? Ho letto una cosa che mi ha colpito molto nella sua biografia: “Ci sono foto bellissime che non dicono niente. E altre, tecnicamente imperfette, che ti colpiscono nell’anima: per un’inquadratura insolita, uno sguardo, un taglio di luce obliquo, un’ombra inaspettata, un profilo fuori fuoco…”

E’ un mestiere sempre più difficile. La competizione è feroce, il mercato tradizionale è asfittico e quello dei new media è ancora in fase di definizione. La passione dev’essere sostenuta da una ferrea determinazione e da una grande capacità di adattamento. Saper padroneggiare la tecnica è indispensabile, ma non è la cosa più importante. La macchina fotografica è solo un mezzo per raccontare la realtà: sono lo sguardo, la sensibilità e l’intelligenza del fotografo a leggerla e interpretarla.

Per salutarla e ringraziarla: A cosa sta lavorando in questo periodo?

A un libro che racconterà la vita degli operatori umanitari nelle aree di crisi del mondo. E sto partendo per Baghdad.

Intervista a cura di Stefy Blood