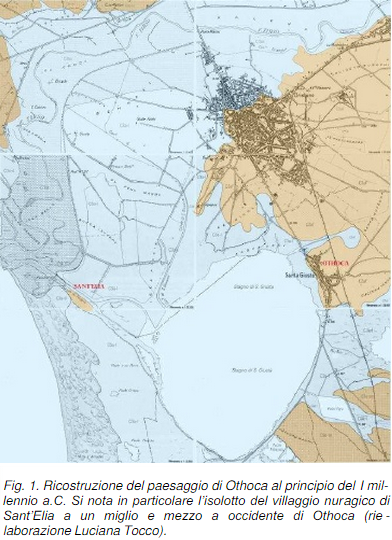

1. La dinamica del paesaggio archeologicoNella descrizione della costa occidentale della Sardegna di Tolomeo (III,3,2) Othoca, Othaía pólis, è un centro costiero.L’analisi di questo insediamento, che si trova attualmente nel territorio della provincia di Oristano e che è vissuto fino ai nostri giorni mutando, a partire dal Medioevo, il poleonimo in Santa Giusta, deve confrontarsi in via preliminare con una problematica di ambito geomorfologico. Vi è infatti l’esigenza di definire dia cronicamente l’evoluzione dello specchio d’acqua di Santa Giusta sia in rapporto alle variazioni delle linee di riva orientali, su cui si imposta il centro urbano antico e che dalle foto aeree appaiono caratterizzate da una sommersione sia in rapporto alla formazione del/i cordone/i litoraneo/i occidentale/i che ha trasformato una insenatura rotonda in una laguna. Arenarie tirreniane, individuate nell’area del porto industriale, documentano lo sbarramento dunale della paleolaguna di Santa Giusta, cui dovette succedere in fase olocenical’ingressione delle acque marine che formarono una profonda e articolata insenatura delimitata dai rilievi alluvionalia quote superiori a 5 m s.l.m. attuale. In tale ipotesi il paesaggio costiero della Sardegna centro occidentale dovette apparire profondamente differente da quello odierno con gli specchi d’acqua di Pauli Figu, Pauli Maiore e Santa Giusta costituenti una baia marittima, con alcune isolette in corrispondenza dei rilievi alluvionali, interessati da insediamenti dell’età del Bronzo medio-recente-finale e della prima età del Ferro (fig. 1). Questa proposta ricostruttiva del paesaggio costiero di Santa Giusta si basa su dati geoarcheologici, sui recentissimi carotaggi effettuati presso

Pauli ‘e su Portu (2013), che hanno restituito solamente sequenze di limi, e sui modelli di restituzioni paleogeografiche di insediamenti del Bronzo finale - primo Ferro in Iberia (Huelva, Gadir, Cerro del Villar-Malaga) e in Tunisia (Utica).

Gli indicatori geoarcheologici sono costituiti dall’insediamento del Bronzo finale-prima età del Ferro di Abba Rossa, a nord ovest del nuraghe Nuragheddu, localizzato all’estremità sud del ricordato cordone litoraneo; dalla favissa con kernophoroi del III/II sec. a.C. e la necropoli romana con corredi del I-II sec. d.C. nella fascia centrale del cordone, in asse con il canale del Porto Industriale di Oristano; dall’insediamento del Bronzo finale-prima età del Ferro di S. Elia, all’estremità settentrionale del cordone litoraneo, localizzato sulla riva sinistra del canale di Pesaria; dall’insediamento nuragico di Sattu’e Tolu - Oristano, fra il Canale di Pesaria e la riva sinistra del fiume Tirso.

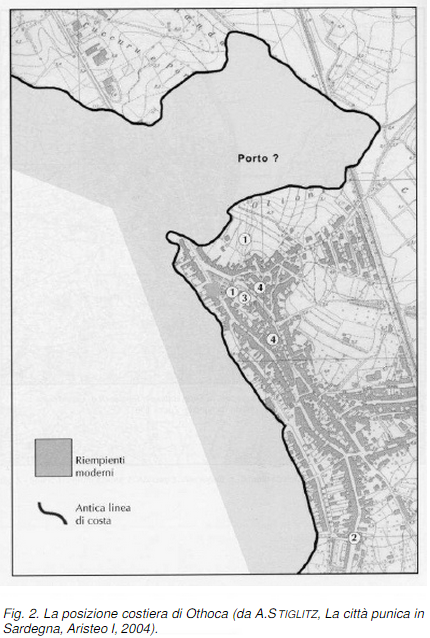

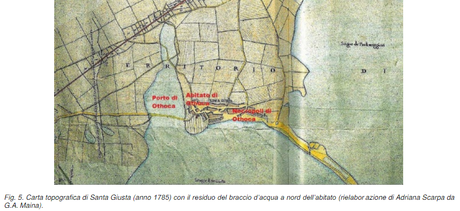

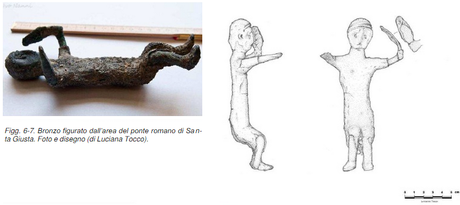

Su rilievi modesti si localizzano gli insediamenti preistorici e nuragici di Sa Osa-Cabras, di Is Olionis, della Cattedrale, del presunto luogo templare indigeno del Ponte romano di Santa Giusta, l’area di necropoli del Neolitico medio di Sattuamentedda e di Nuraghe Nuracciana-Santa Giusta. Resta aperta la possibilità che tali insediamenti corrispondano a isolette localizzate nell’estuario del Tirso, ipotesi da verificarsi con indagini geomorfologiche; in alternativa si propone un ingresso del golfo di Oristano nello specchio d’acqua santagiustese nel settore depresso a nord ovest dell’odierna laguna di Santa Giusta, anche in relazione alle modifiche in portata d’acqua del fiume Tirso. Recentemente Alfonso Stiglitz ha ritenuto improponibile la soluzione di un canale navigabile di Sant’Elia verso la laguna di Santa Giusta «sia per l’arcaicità dell’insediamento [di Othoca], sia per le caratteristiche stesse del canale», ipotizzando che 2700BP la laguna di Santa Giusta «fosse ancora un braccio di mare navigabile», impaludatosi già in età cartaginese. Quest’ultima ipotesi appare plausibile sulla base delle attuali conoscenze, anche perché parrebbe che Othoca utilizzasse un bacino portuale interno, l'ansa nord-orientale della laguna, oggi interrata, nell’area di Sa Terrixedda, dominata dal rialto di Cuccuru de portu (il rilievo del porto), sede di un settore dell’abitato di Othoca, sin da età arcaica (fig. 2).

Su rilievi modesti si localizzano gli insediamenti preistorici e nuragici di Sa Osa-Cabras, di Is Olionis, della Cattedrale, del presunto luogo templare indigeno del Ponte romano di Santa Giusta, l’area di necropoli del Neolitico medio di Sattuamentedda e di Nuraghe Nuracciana-Santa Giusta. Resta aperta la possibilità che tali insediamenti corrispondano a isolette localizzate nell’estuario del Tirso, ipotesi da verificarsi con indagini geomorfologiche; in alternativa si propone un ingresso del golfo di Oristano nello specchio d’acqua santagiustese nel settore depresso a nord ovest dell’odierna laguna di Santa Giusta, anche in relazione alle modifiche in portata d’acqua del fiume Tirso. Recentemente Alfonso Stiglitz ha ritenuto improponibile la soluzione di un canale navigabile di Sant’Elia verso la laguna di Santa Giusta «sia per l’arcaicità dell’insediamento [di Othoca], sia per le caratteristiche stesse del canale», ipotizzando che 2700BP la laguna di Santa Giusta «fosse ancora un braccio di mare navigabile», impaludatosi già in età cartaginese. Quest’ultima ipotesi appare plausibile sulla base delle attuali conoscenze, anche perché parrebbe che Othoca utilizzasse un bacino portuale interno, l'ansa nord-orientale della laguna, oggi interrata, nell’area di Sa Terrixedda, dominata dal rialto di Cuccuru de portu (il rilievo del porto), sede di un settore dell’abitato di Othoca, sin da età arcaica (fig. 2).  A raccomandare questa interpretazione sta il complesso di materiale anforico e di altro vasellame, insieme a terrecotte figurate e elementi lignei, sia strutturali (presenza di mortase e tenoni), sia scultorei (un arto con zoccolo di ungulato), estesi in diacronia fra VIII e III sec. a.C., con pochi documenti di età romana imperiale, attribuiti a fenomeni di alluvioni di origine fluviale. Poiché la vasta area di concentrazione dei documenti archeologici si addensa nel settore centro occidentale della laguna in corrispondenza del supposto bacino portuale di Othoca, presso Cuccuru ‘e Portu, si dovrebbe desumere che almeno in due occasioni le disastrose esondazioni del Tirso abbiano interessato il porto di Othoca,trascinando nella stessa area del bacino di Santa Giusta(allora aperto al mare) materiali dell’area portuale e, forse, moli lignei.

A raccomandare questa interpretazione sta il complesso di materiale anforico e di altro vasellame, insieme a terrecotte figurate e elementi lignei, sia strutturali (presenza di mortase e tenoni), sia scultorei (un arto con zoccolo di ungulato), estesi in diacronia fra VIII e III sec. a.C., con pochi documenti di età romana imperiale, attribuiti a fenomeni di alluvioni di origine fluviale. Poiché la vasta area di concentrazione dei documenti archeologici si addensa nel settore centro occidentale della laguna in corrispondenza del supposto bacino portuale di Othoca, presso Cuccuru ‘e Portu, si dovrebbe desumere che almeno in due occasioni le disastrose esondazioni del Tirso abbiano interessato il porto di Othoca,trascinando nella stessa area del bacino di Santa Giusta(allora aperto al mare) materiali dell’area portuale e, forse, moli lignei.

2. Othoca-centro urbanoSecondo Ettore Pais “forse a Neapolis corrispondeva Othoca, ove sia lecito pensare che quest’ultimo nome risponda ad Utica od Ithyca, «la città vecchia»”. La prudente proposta del Pais di individuare la palaiápolis di Neápolis in Othoca ha avuto notevole fortuna sino ai nostri giorni. In effetti già uno studioso sardo del principio del Settecento,Giampaolo Nurra, aveva sostenuto un’etimologia semitica per Othoca, identica a quella proposta da Samuel Bochart nel secolo XVII per Utica, fatta derivare dalla radice semitica ‘tq «[città] antica», seguito in ciò anche da Giovanni Spano. Fu il Movers nel 1850 ad affermare la correlazione toponomastica dei poleonimi Utica e Othoca, benché egli ipotizzasse per Utica il significato di «stazione». Werner Huss ha notato come sia ignoto l’effettivo poleonimo semitico di Utica, benché la forma greca con lo iota iniziale (Itúke) indizi un costrutto fenicioʾ y «isola». In realtà sia l’etimo di Utica, sia la stessa ascrizione di Utica allo strato linguistico fenicio, considerata anche l’esistenza di numerosi toponimi libici in Ut- e, in particolare, la città della Mauritania Ouítaka non hanno trovato un accordo generale tra gli studiosi. Il medesimo discorso può proporsi per Othoca: da un lato la forma del poleonimo oscilla tra Othaia di Tolomeo, Uttea della Tabula Peutingeriana e Othoca dell’Itinerarium Antonini, della Cosmographia del Ravennate e della Geographica di Guidone, dall’altro vari studiosi hanno rifiutato l’etimo semitico di Othoca, ascrivendo il poleonimo al sostrato paleo sardo.

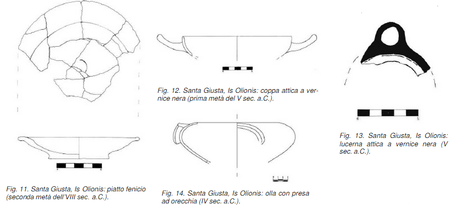

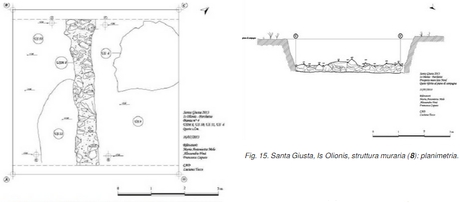

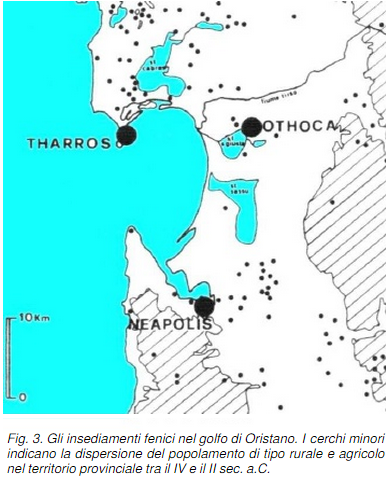

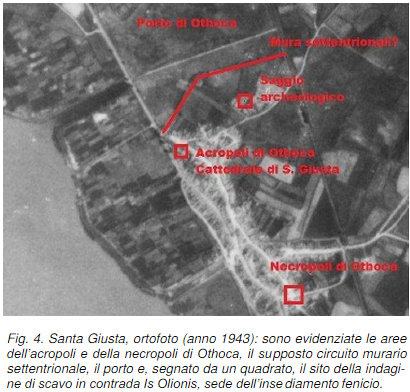

La documentazione archeologica fenicia di Othoca, risalente alla fine dell’VIII sec. a.C./ primi decenni del VII sec. a.C., aveva fornito una sorta di conferma alla corrispondenza tra Othoca (città-vecchia) e Neapolis (città nuova) (fig. 3), poiché le testimonianze materiali dell’insediamento urbano per quest’ultimo centro iniziavano a essere cospicue solo a partire dal terzo venticinquennio del VI secolo a.C. Gli scavi dell’area urbana di Neapolis, ripresi nel 2000, hanno profondamente alterato questo quadro restituendoci la fisionomia di un centro emporico attivo dalla fase «precoloniale» e caratterizzato da una ricchissima facies fenicia a partire dalla seconda metà dell’VIII sec. a.C. Questo primitivo stanziamento fenicio che per ora non è possibile qualificare né strutturalmente, né topografi-camente, poiché potrebbe ammettersi sia una presenza fenicia all’interno di un centro indigeno del genere dell’emporio di Sant’Imbenia-Alghero, sia un avvicendamento di un centro fenicio a quello indigeno, potrebbe bene rappresentare la palaiápolis della Neápolis cartaginese. Nel caso di Othoca l'area del primitivo insediamento fenicio si sovrappone ad un centro indigeno attivo tra il Bronzo recente e gli albori della prima età del Ferro. Un nuraghe con un vasto villaggio circostante si elevava sul poggio della Basilica (fig. 4); gli scavi della cripta romanica della Cattedrale santagiustese hanno evidenziato nel 1983 alcune strutture superstiti del villaggio, con documentazione materiale del Bronzo recente e finale (tra cui frammenti di olle ovoidali con anse a gomi-to rovescio, decorate da punti). Finalmente i sondaggi nel settore meridionale del sagrato della basilica hanno messo in luce numerosissime ceramiche nuragiche del Bronzo finale e della prima età del Ferro iniziale, tra cui olle a bordo ingrossato, tazze carenate, minuti ritagli (di panelle?) di piombo e di bronzo, pesi fittili da rete «ad oliva», che denunziano, insieme a grandissime quantità di squame di mugili di, la rilevanza dell'itticoltura presso le comunità indigene circumlacuali ancora al passaggio tra secondo e primo millennio a.C. Ad uno stanziamento misto (indigeno e fenicio) si ricollegano abbondanti ceramiche della seconda metà dell’VIII secolo a.C./prima metà del VII sec. a.C., individuate in giacitura secondaria nel riempimento del fossato esterno della cortina muraria a duplice paramento riportabile alla fine del VII-prima metà del VI secolo a.C. I materiali comprendevano frammenti di piatti, urne, coppe carenate, anfore riportabili al 730-700 a.C.; tra gli altri reperti spicca il fondo di un piatto fenicio con la raffigurazione di un uccello di ispirazione tardo geometrica mentre all’ultimo quarto del VII secolo a.C. appartengono ingenti quantitativi di vasellame fenicio, tra cui una tripod-bowl, coppe a pareti verticali, piatti ad ingobbio rosso, anfore, urne. La città fenicia occupava un tozzo promontorio, costituito da depositi ciottolosi alluvionali, esteso per m 1125in senso nord/sud e m 875 lungo l'asse est/ovest, ma la superficie dell'abitato non doveva essere superiore a circa7,5 ettari. Tale promontorio risultava in antico delimitato a nord e a sud da due profonde insenature della laguna di Santa Giusta rispettivamente ridotte dai depositi di argilla e limi all’area di Sa Terrixedda e alla zona acquitrinosa diSu Meriagu e Terra Manna (figg. 4-5). Il settore più elevato del promontorio, localizzato all'estremità nord-occidentale, appare il dosso della basilica dove può ubicarsi l’acropoli della città.