Un elicottero sorvola un brullo paesaggio montuoso seminnevato con valli scure, corsi d’acqua, petraie scoscese, rare casupole. Una ragazza dagli occhi azzurri, bella e altrettanto misteriosa, discende da un elicottero. Interni di case in un villaggetto con vecchi dai volti ruvidi e scolpiti dal freddo o uomini stravolti dall’alcol che cantano al suono di una fisarmonica. Due maschi cercano di violentare la ragazza che estrae un coltello. Renne come cavalli, cani che abbaiano alla luna. Assenza di bambini. La ragazza se ne va. Un uomo armato di fucile ne ammazza un altro in riva a un torrente, pure se lo sparo potrebbe non essere che l’eco di un’esplosione della quale si avvertono gli ultimi sussulti.

Una delle opere migliori di Bartas, che insiste perentoriamente nel rifiuto di una qualsiasi convenzione narrativa tradizionale: immagini straordinarie (tre le più belle degli ultimi anni), dialogo nullo, se non per i suoni della natura (fruscii, oscillazioni del vento, lamenti) che praticamente scandiscono il montaggio del film, cinepresa immobile che alterna i soliti campi lunghi ai primissimi piani, per un poema liricamente tragico, misterioso ed inquietante, su un popolo letteralmente dimenticato da Dio e legato ad una natura fredda e ostile le cui condizione di esistenza rasentano l’intollerabilità. Bartas ha grandemente declinato l’oppressione emotiva dei suoi personaggi al paesaggio immenso della Siberia, correlativo oggettivo paradigmatico di una scarnificazione esistenziale e apocalittica (come accade, difatti, per il film) di rara violenza. Acutamente, qualcuno ha parlato in proposito di hybris sperimentale per segnare la perturbante bellezza di questo film che distrugge gli equilibri convenzionali per una rifondazione mitica di uno sguardo utopico sul reale come sublime forma di astrazione tanto materica quanto ontologica.

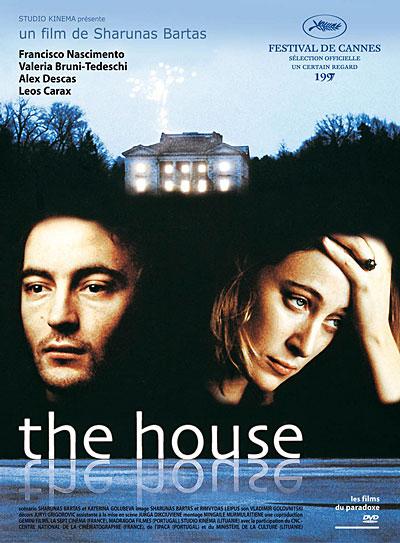

Nemmeno un anno e Bartas gira il suo nuovo lungometraggio,

A casa (1997), su una sceneggiatura feconda di oscuri simbolismi e scritta insieme alla ex compagna e musa Katerina Golubeva. Nel film compaiono anche Valeria Bruni Tedeschi, Alex Descas e il regista francese Leos Carax che è stato tra i primi registi europei ad ammirare Bartas, facendogli poi interpretare il ruolo di capo rivoluzionario nel suo film

Pola X. Presentato al

Festival di Cannes nel 1997, il film ha però ottenuto un successo di critica inferiore ai precedenti. Ancora una volta l’opera di Bartas si compie nella percezione esclusiva delle immagini mancando quasi del tutto di dialoghi, ad esclusione che per la voce di un narratore fuori scena che monoloquia tristemente sulla sua incomunicabilità con la madre. Il film descrive una serie di stralunati personaggi che convivono in una grande casa isolata, ognuno occupato nei propri rituali domestici fatti di soli gesti (chi mette in scena uno spettacolo di marionette, chi manipola dei libri, chi gioca da solo a scacchi, chi vaga incontrando anziani e giovani donne nude, chi consuma il suo pasto in uno scenario devastato) e raccolto in una solitudine priva di requie. Tutti transitano nel corridoio (ancora una volta) senza mai rivolgersi la parola, appena sfiorando i propri corpi alla prossimità di una relazione; il loro silenzio è spezzato solamente dalle loro azioni. Nessuno ha un nome, né Bartas pone lo spettatore nelle condizioni di sapere da quanto tempo gli abitanti della casa si trovino lì né il senso della loro permanenza; semplicemente esistono, come in un rifugio, tragici quanto parodistici, in un ambiente di spazi che si moltiplicano nella frammentazione, in una unità che non possiede che un perimetro forzato. E più la solitudine invade i loro gesti,

tableaux vivant che la telecamera incornicia con ostinata fissità, più la scena si arricchisce di rumori, ombre sonore che simulano un’esistenza estranea, in un totalmente altrove spirituale, luogo immaginario che pare esistere ormai privo di valore. L’impressione è che la casa custodisca i sopravvissuti di una catastrofe, gli ultimi uomini sulla terra, una moltitudine alienata di esistenze erranti che faticano in un universo al di fuori del quale non esiste più nulla e che ha preservato dalla morte solamente dei feticci antropici votati alla solitudine e alla fantasticheria dissociativa. Mancando di qualunque riferimento reale, il film si dispiega attraverso una difficile simbologia nella quale il dialogo si compone solamente attraverso l’immagine, ipnotica e rigorosa, ma anche sfiancante per gli eccessi di stilizzazione dei lunghissimi piani sequenza e per l’aura sospensiva degli avvicendamenti. Ideologicamente, il film è l’opera più decadente e pessimista di Bartas (ma anche la più sensuale), che pure ha sempre negato ogni funzione metaforica della pellicola in riferimento alla disperata condizione umana dei paesi della ex Unione Sovietica.

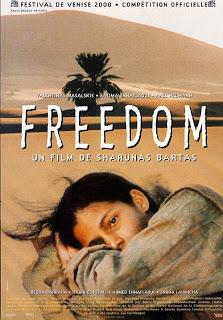

Dopo alcuni anni nei quali Bartas è impegnato in altri progetti non cinematografici, nel 2000 esce Freedom, film ambientato nel deserto del Marocco e presentato nello stesso anno al Festival del Cinema di Venezia.

Nel tentativo di portare un carico di droga a bordo di una nave, un gruppo di “disperati”, rischia di essere catturato dalla polizia. È così che finiscono i loro sogni di dare un senso alla loro vita con i guadagni della vendita della droga. Ora, sfuggiti alla polizia, non hanno altra scelta che restare sulla costa, senza più nessuna speranza.

Bartas si ripete ossessivamente: su una traccia narrativa appena accennata, il film si dispiega nell’evocazione delle numerose vicende interiori dei tre personaggi principali in un paesaggio desertico che è chiara metafora della desertificazione del loro quotidiano sociale. L’osservazione insistita della natura (qui al suo punto di non ritorno, con riprese di animali, dello sciabordio del mare e del fragore di una tempesta di sabbia), oramai traccia costante nel cinema di Bartas, si coniuga ad una poesia interiore di raffinatissima significazione, nel contesto linguistico di un’estetica cinematografica fatta ancora di pochissime parole, macchina da presa contemplativa in funzione dell’introspezione analitica dell’immagine, costruzione delle sequenze lentissima e scarsamente cadenzata. Bartas adotta uno stile mimetico per cui il deserto appare così come realmente è, senza effetti ottici aggiunti o artifici cinematografici: come per i personaggi, indefiniti e tuttavia chiarissimi, sospesi all’interpretazione emozionale dello spettatore. Nella descrizione del vuoto reale come vuoto simbolico, Bartas ancora una volta rinuncia al dialogo, quasi aderendo alla famosa glossa wittgensteiniana su ciò sul quale “si deve tacere”: con una violenza sotterranea ed inquietante che spira tra le dune del deserto come tra le viscere del corpo.

Dopo tre anni di inattività nei quali Bartas, trasferitosi a New York, si è impegnato per il ritiro russo dalla Cecenia, il regista partecipa al film collettivo

Vision of Europe (2004), per dare una molteplicità di sguardi sulle identità europee, con un cortometraggio sulla pubertà (interessante ma irrisolto) dal titolo

Children Lose Nothing. Nel 2005 viene presentato a Venezia il suo penultimo lungometraggio,

Septyni nematomi zmones, ambientato nelle terre dell’Asia Centrale, in Crimea. Dalla linea narrativa più definita, questo eccentrico road movie narra del viaggio di quattro personaggi alla ricerca di un luogo dove essere liberi dalla giustizia. Il viaggio come fuga e poi ancora come conflitto con l’ambiente nell’utopia fallita di un ordine impossibile, la sovrapposizione tra ordine umano e ordine naturale, il rifugio nell’alcool tentando di sedare la disperazione. Film di sentimenti primordiali, ancora una volta compiuto non nell’analisi di una relazione dialettica ma nell’evocazione di una solitudine senza redenzione, antiascetica e laicissima, in cui “anche un bacio, una carezza, un pensiero espresso, arrivano dopo lunghi sacrifici, estenuanti sottrazioni estetiche”. Cinema “patografico”, come è stato scritto, “scolpito dal tempo e dai sentimenti più reconditi”, dove lo sguardo pare solcato dalla pietrificazione emotiva di una tragedia incombente, il film è comunque un’opera tra le meno ispirate di Bartas e prelude al fallimento estetico del suo ultimo lavoro.

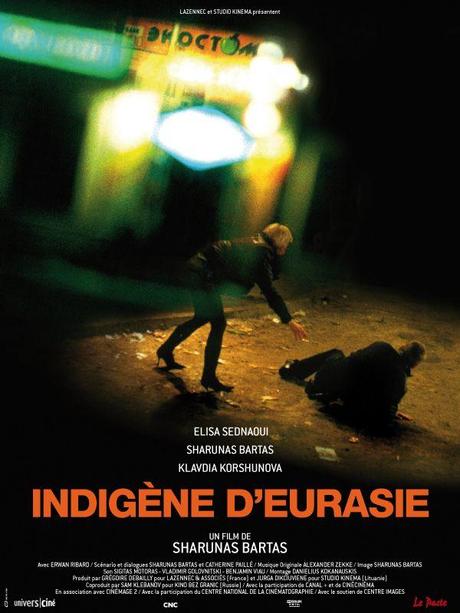

Indigène d’Eurasie (2010), coproduzione lituana, russa e francese, su una sceneggiatura di Catherine Paillé, è in qualche modo il film della svolta di Bartas, un thriller nichilista sulla globalizzazione (anche) del crimine e su “una specie autoctona, quasi una mutazione. L’europeo globalizzato”. Rifiutato a Venezia e presentato alla 60ª Edizione della Berlinale nella sezione collaterale Forum des Jungen Film, l’opera ha riscosso un’accoglienza tiepida e distolta. Dichiara il regista: “L’idea di questo film era di mostrare la vita di un personaggio influenzata da situazioni estreme, in cui l’istinto è la forza trainante e le regole della società civilizzata non hanno più senso (…) Questa storia di un uomo in fuga mi consente di mostrare il mondo di oggi, in bilico fra unità e frammentazione, che può trasformarsi da un momento all’altro in un campo di battaglia. Un mondo dominato dagli istinti animali primari, che non è più in grado di assicurare alcun rifugio, dove i problemi fondamentali come il terrorismo, la fame o la condivisione della ricchezza rimangono irrisolti”.

La storia è ambientata nei giorni in cui enormi cambiamenti sconvolgono la Russia, gli stati baltici e l’Europa occidentale. Genia, mezzo lituano, mezzo moscovita, tenta di prendere in mano la sua vita, di comprare la felicità facendo affari con la mafia russa, ma i suoi sforzi non danno i risultati sperati. Lascerà la Lituania e si deciderà per un ultimo viaggio a Mosca, nella speranza di recuperare almeno una parte dei suoi soldi. La sua coscienza sarà divisa tra la sua fidanzata francese e Sasha, una bellissima squillo d’alto bordo. Diventerà la preda di una caccia all’uomo, tenterà di sopravvivere in ogni modo, raggiungerà una piccola isola della Francia occidentale, dove lo aspetta però soltanto una verità amara.

Se l’idea del film è estremamente interessante e a tratti assai acuta (la storia di un nuovo cittadino europeo, un nomade postmoderno senza patria e senza dimora, una vittima mostruosa della globalizzazione e del miraggio dell’apertura delle frontiere), se il protagonista principale (lo stesso Bartas, che adotta una recitazione monocorde e trattenuta assai rimproverata dalla critica e dal pubblico, ma in realtà del tutto funzionale all’inumanità storica del suo personaggio) è una metafora rovesciata del progresso e della democrazia, se l’evocazione del contesto sociale della mondializzazione è suggestiva e centrata, l’adozione dei

topoi più logori del cinema di genere e la parziale incapacità di Bartas nel saperli adeguatamente dirigere al proprio fine finiscono per nuocere gravemente al film, che, dal punto di vista narrativo, claudica proprio nella mancanza di definizione del racconto: la catabasi del protagonista è troppo agevolmente fatale, le sequenze di sesso esplicito e il montaggio alternato dei rapporti sessuali del tutto gratuite (come per la scena del rapporto orale) e disfunzionali al racconto. Come sempre la regia è controllatissima, con i suoi primi piani e i suoi morbidi movimenti di macchina, strumento entomologico di un cinema poeticamente desolato (qui lontano dal rigore dei piani sequenza e assai più mobile), ma per converso la messinscena noiosamente convenzionale eccede fino quasi all’imbarazzo. Fuori dal suo mondo, nel miraggio di maggiori attese commerciali, Bartas cade catastroficamente in un progetto esteticamente maldestro e ideologicamente falso. Osannato da qualche critico che ne ha tentato un paragone con l’opera prima di Jean-Luc Godard, in realtà la ricerca linguistica della rottura della messinscena è qui un vezzo impacciato che non convince affatto nel tentativo di afferrare la materia dei corpi con la tecnica convulsa dei primi piani e dei dettagli, inadeguato com’è nel tentare e un rovesciamento del cinema di genere (finendo così per ostentare un catalogo dei luoghi comuni del

noir) e di radicalizzare una critica politica in funzione contestativa. Non rimane che il tentativo di raccontare un universo morale in rovina, anche quando esso manca di autentica convinzione e sbiadisce in una vaga combinazione di nomadismo esistenziale e mitologia protoeroica.

Beniamino Biondi

Del 1996 è Few of us, distribuito in Italia come Lontano da Dio e dagli uomini. Prodotto dalla Madragoa Filmes del portoghese Paulo Branco (noto per le opere di Pedro Costa, João César Monteiro e Raul Ruiz), il film narra dell’incontro tra una ragazza e una delle ultime popolazioni indigene della Siberia (è stato girato in condizioni proibitive a Vykom, in alta montagna, in una zona in cui mancava anche l’energia elettrica).

Del 1996 è Few of us, distribuito in Italia come Lontano da Dio e dagli uomini. Prodotto dalla Madragoa Filmes del portoghese Paulo Branco (noto per le opere di Pedro Costa, João César Monteiro e Raul Ruiz), il film narra dell’incontro tra una ragazza e una delle ultime popolazioni indigene della Siberia (è stato girato in condizioni proibitive a Vykom, in alta montagna, in una zona in cui mancava anche l’energia elettrica).

![[Rubrica: Italian Writers Wanted #12]](https://m22.paperblog.com/i/289/2897898/rubrica-italian-writers-wanted-12-L-cIVqIF-175x130.png)