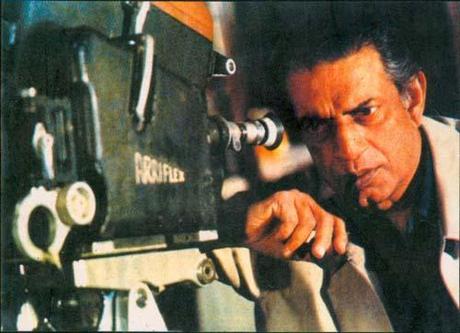

Il regista indiano Satyajit Ray

Cari lettori, oggi un post diverso dal solito: un mio saggio sulle influenze culturali esercitate dal poeta e romanziere indiano Tagore (premio Nobel per la Letteratura) sul regista indiano Satyajit Ray (premio Oscar alla carriera). Questo saggio è uscito tempo fa in un libro di Autori Vari intitolato Tagore sommo poeta dell’India. Di seguito trovate anche note e bibliografia. Buona lettura, e come sempre attendo le vostre opinioni! MR

———————–

Restelli, Marco: «Influenze di Rābindranāth Tagore nella cinematografia di Satyajīt Rāy», in Marchetto Monia (a cura di): Tagore. Sommo poeta dell’India moderna Venezia 2012, Il Cerchio/Venetian Academy of Indian Studies, Quaderni di Indoasiatica (Sponsored by Ministry of Culture, Government of India), pp. 105-117.

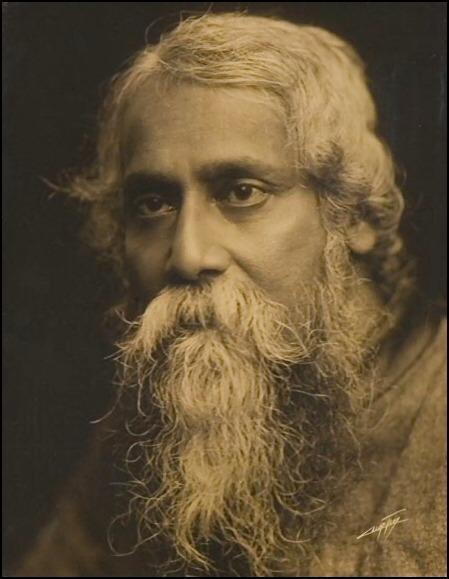

Il poeta e romanziere indiano Rabindranath Tagore

L’unico scrittore indiano ad avere vinto (finora) il Premio Nobel per la letteratura - Tagore - ebbe un’influenza determinante sull’unico regista indiano ad avere vinto (finora) il Premio Oscar alla carriera: Rāy.

Se ora ci appare francamente eccessivo il giudizio di Andrew Robinson (1), secondo cui se i non-bengalesi oggi conoscono bene Tagore ciò si deve sopratutto ai film che Rāy trasse dai suoi libri, è tuttavia innegabile che Rāy fu profondamente legato a Tagore e come lui plasmato (benché certo in misura minore, per ragioni biografiche e storiche) dalle grandi innovazioni culturali prodotte dal Rinascimento Bengalese e dal Brāhmo Samāj.

Scopo di questo breve articolo è dunque esporre ragioni e modalità di questo legame fra i due, legame in base al quale il regista può essere considerato, sotto vari aspetti, un allievo del letterato.

Il pluripremiato regista bengalese Satyajīt Rāy (1921-1992) è una leggenda del cinema indiano, di cui è considerato un “padre nobile” per avere dato vita nella seconda metà degli anni Cinquanta, con la celeberrima Trilogia di Apu, a una cinematografia autoriale del tutto estranea a quella bollywoodiana. In “splendida solitudine” Rāy dimostrò ai suoi compatrioti che era possibile realizzare un cinema nazionale, indiano sì, ma di respiro internazionale, aperto anche alle lezioni del cinema occidentale ma capace di raccontare l’India reale, anziché – come aveva quasi sempre fatto Bollywood, con poche eccezioni – un’India di sogno.

La visione bollywoodiana dell’India dell’epoca può essere infatti considerata un sistema semiotico improntato a un’ideologia idealistica e a un’estetica para-onirica, in cui il Paese veniva rappresentato non come era davvero bensì come avrebbe voluto e dovuto essere (per esempio nel campo della produzione di valori atti a glorificare la famiglia indiana o la nuova unità nazionale del Paese). Quasi nulla di tutto ciò fu condiviso da Rāy nei suoi film.

Dalla solitaria lezione di Rāy – che non accettò mai di essere incluso in alcuna corrente o movimento – trasse comunque spunto una nuova generazione di cineasti, molti dei quali non a caso bengalesi, in primis Mŗnāl Sen; questi nuovi autori diedero vita, dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Ottanta, a un movimento noto come “New Indian Cinema” o “Parallel Cinema”, fuori e contro il sistema industriale bollywoodiano in ogni campo: tematico, linguistico, produttivo e distributivo.

Non è questa la sede per ripercorrere la complessa e articolata vicenda artistica di Rāy e il suo ruolo nella storia del cinema indiano, ma vale la pena notare che alla radice della sua produzione ci furono sicuramente due elementi fondamentali – l’influenza del cinema neorealista italiano e la formazione culturale tagoriana – elementi la cui importanza è diversamente valutata dagli storici del cinema e spesso proprio a seconda della propria appartenenza geografico-culturale: ovvero, mentre la vulgata occidentale sottolinea l’importanza del Neorealismo italiano nell’ispirare lo stile realizzativo della Trilogia di Apu, gli studiosi indiani sono invece unanimi nell’indicare in Tagore la principale fonte, anzi il Maestro, di Rāy.

A parere di scrive, è più credibile la seconda tesi. Perché se è innegabile che la Trilogia di Apu non sarebbe stata il capolavoro assoluto che tutto il mondo conosce, senza l’incontro di Rāy con il Neorealismo italiano – che il regista bengalese scoprì alla fine degli anni Quaranta durante un viaggio a Londra, ricavandone grande ammirazione per il De Sica di Ladri di biciclette – è pur vero che l’impronta di Tagore si avverte nella maggior parte delle opere di Rāy, compresi numerosi film che non furono tratti da libri di Tagore.

Il rapporto intellettuale fra allievo e maestro cominciò per Rāy già in giovane età. Tagore era amico della famiglia di Rāy. Nel 1940, quando il futuro regista (che all’epoca aspirava a diventare grafico pubblicitario) compì 19 anni, Tagore stesso lo invitò a completare la propria formazione artistica andando a studiare alla scuola da lui fondata a Ṥāntiniketan, quella che è oggi nota come Viśva Bhārati University.

A Ṥāntiniketan Rāy rimase fino al dicembre 1942, e furono anni fondamentali per la sua formazione. Il 7 agosto 1941 moriva il suo maestro, Tagore, ma i semi dell’umanesimo universalistico tagoriano erano oramai gettati e destinati a dare frutti. A Ṥāntiniketan Rāy scoprì e studiò con passione l’arte indiana (fino ad allora conosceva più che altro l’arte europea) ma anche i film europei dell’epoca del muto, che destarono in lui la passione per il cinema; inoltre, incluse nella propria formazione cosmopolita i valori di progresso sociale che erano propri del Brāhmo Samāj, di cui lo stesso Tagore era stato membro seguendo le orme di suo padre Debendranāth. Valori quali la necessità dell’ emancipazione delle donne indiane (educazione scolastica per le ragazze, abolizione dei matrimoni infantili, diritto delle vedove a risposarsi, maggiori possibilità di autodeterminazione femminile, eccetera) espressi da Tagore in racconti e romanzi da cui Rāy avrebbe poi tratto alcuni dei suoi più celebri film.

Pochi anni dopo, nel 1947, il giovane fondò la Calcutta Film Society; fra i suoi pochi compagni di avventura c’era Chidānanda Dāsgūpta, che sarebbe diventato uno dei più importanti studiosi del cinema indiano nonché uno dei più convinti assertori dell’influenza di Tagore sulla cinematografia di Rāy.

A questo punto è utile esaminare rapidamente quali furono, all’interno della produzione del regista bengalese, i film dedicati a Tagore o esplicitamente tratti dai suoi libri, per poi fare qualche riflessione sulle “implicite” influenze tagoriane nel complesso dell’opera di Rāy.

Nel 1961 fu proprio Rāy a realizzare un docu-film sulla vita e le opere del poeta-scrittore, per celebrarne il primo centenario della nascita. Il docu-film si intitola appunto Rābindranāth Tagore e ne racconta le vicende pubbliche e private utilizzando sia materiali d’archivio, sia scene impersonate da attori, sia ricordi personali di Rāy. La voce narrante “fuori campo” è dello stesso Rāy che descrive la figura del suo suo maestro con enorme rispetto (tralasciando perciò qualche particolare controverso della vita di Tagore), in ciò mostrando un atteggiamento ben diverso da quello di altri grandi registi bengalesi come il già citato Mŗnāl Sen, un intellettuale di formazione marxista che non ebbe mai alcuna reverenza nei confronti di Tagore.

Certo nel realizzare il documentario Rāy era anche conscio dell’importanza politica che la figura di Tagore rivestiva per la cultura nazionale della nuova India indipendente. Non a caso il documentario venne prodotto dalla National Film Division del Governo dell’India, su ispirazione dello stesso Primo Ministro Jawāharlāl Nehrū, e questo fu proprio l’ultimo film che Nehrū tenne a vedere prima della propria morte nel 1964. Del resto, fra Rāy e Nehrū c’era un rapporto di reciproca stima intellettuale nutrita di valori comuni, quail il cosmopolitismo e la convinzione della necessità di integrare valori orientali e occidentali (2).

Il docu-film su Tagore fu un successo e venne premiato non solo in India – con la President’s Gold Medal – ma anche nei festival cinematografici di Locarno e di Montevideo. Nello stesso anno del documentario su Tagore, il 1961, Rāy realizzò anche il suo primo film tratto da scritti tagoriani: si tratta di Tīn Kanyā (“Tre figlie”, o “Tre ragazze”), un film di tre episodi ispirati ad altrettanti racconti brevi di Tagore: The Postmaster, Monihāra e Samāpti. In questo film Rāy traduce per la prima volta sullo schermo l’attenzione e la sensibilità tagoriane per i personaggi femminili – che costituiscono il filo conduttore del film – osservati nel loro difficile percorso di consapevolezza e affermazione di sè. Il più significativo e celebrato dei tre episodi è The Postmaster, storia del crescente legame (fatto di sottintesi mai esplicitati) fra un giovanotto giunto da Calcutta per lavorare come direttore dell’ufficio postale in un piccolo villaggio bengalese e una ragazzina che si occupa di lui come governante. Lei è analfabeta, lui le insegna a leggere e scrivere, e quando lui contrae la malaria lei lo cura. Attraverso il rapporto con lui lei prende consapevolezza di sè e dei propri desideri, ma quando lui, annoiato dalla vita di villaggio, decide di tornare a Calcutta e vuole pagarla per il suo lavoro, lei, molto addolorata, rifiuta il danaro e va a mettersi a disposizione del nuovo direttore postale. Solo allora il giovanotto capisce quanto siano cambiati sia lei sia il rapporto fra loro, ma è troppo tardi.

Il regista rese ancora più scarni i dialoghi del testo tagoriano e sottolineò l’atmosfera di crescente complicità fra i due giovani con una serie di rarefatti silenzi e con riprese di una raffinatezza che incantò la critica sia indiana sia occidentale. Il film fu premiato in India con la President’s Silver Medal però in in Occidente arrivò in una versione tagliata: l’episodio di Monihāra venne infatti espunto e Tīn Kanyā al di fuori dell’India fu distribuito con il titolo di Two Daughters, ricevendo comunque premi ai Festival di Melbourne e di Berlino.

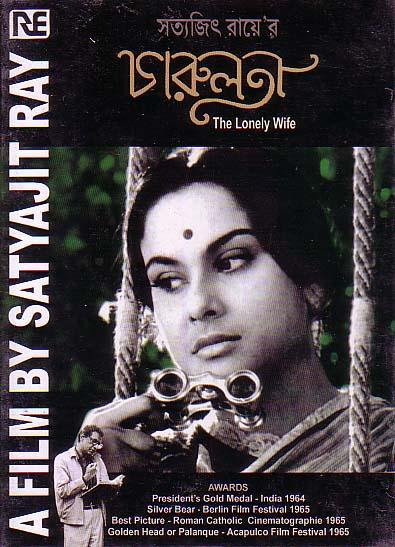

Tre anni dopo, nel 1964, l’analisi intrapresa da Rāy della psicologia dei personaggi femminili tagoriani raggiunse un culmine di potenza espressiva in uno dei capolavori più noti del regista bengalese: Chārulatā, tratto da un altro racconto di Tagore, Naṣtanīŗh (“Il nido spezzato”). Ambientato in una ricca e raffinata magione di Calcutta nel tardo XIX secolo, quando il Rinascimento Bengalese era al suo culmine, Chārulatā racconta la storia di una giovane donna, Chārulatā appunto, sposata a un uomo più anziano di lei, Bhupati, che rappresenta il tipico intellettuale bengalese dell’epoca: con una formazione culturale occidentalizzata ma fortemente coinvolto nel nascente movimento anticoloniale, impegnato in politica e totalmente dedito al proprio lavoro di direttore di un giornale. Senza volerlo, Bhupati trascura molto la moglie, che teoricamente ha tutto – intelligenza, giovinezza, ricchezza, cultura, passione per le arti e la letteratura – ma in pratica passa le proprie noiose giornate da sola, senza fare nulla e sopratutto senza sapere “cosa fare di sè”, non avendo neanche figli a cui badare.

Finché nella sua vita irrompe un coetaneo, Amal, giovane cugino di Bhupati, con cui lei scopre di condividere molte passioni intellettuali (incoraggiandolo anche nelle aspirazioni letterarie) in un crescendo di sintonia e intimità che porta infine Amal a capire, con sgomento, che il legame fra loro sta diventando sentimentalmente troppo intimo. Non volendo fare un torto al cugino, Amal abbandona improvvisamente la casa per recarsi in Inghilterra a studiare e a trovare moglie, lasciando una lettera a Chārulatā. La fuga di Amal abbatte profondamente la giovane donna che si vede riconsegnata a una vita di solitudine e di inazione nelle mure domestiche. Nel frattempo il marito è stato derubato dei propri soldi da due parenti, e il suo giornale, senza fondi, è condannato al fallimento. Finalmente Bhupati si accorge dello stato emotivo della moglie e capisce improvvisamente la situazione, ma l’impietosa cinepresa di Rāy conclude il film cogliendo i due sposi nel vano tentativo di darsi la mano, protesi l’uno verso l’altra, ma ormai incapaci di afferrarsi, ormai troppo distanti l’uno dall’altra.

Chārulatā (The Lonely Wife) è un autentico saggio visuale sulla condizione delle donne dell’upper class bengalese di fine Ottocento, dotate di strumenti culturali e mezzi economici, variamente protese verso la realizzazione di sè ma prive del potere necessario per raggiungere tale traguardo. Ma il film cela in sè – come ha acutamento notato Clinton B. Seely (3) – anche un altro elemento: il racconto “segreto” di uno degli episodi più oscuri della biografia di Tagore, nonché il tentativo di Rāy di giustificare e assolvere post mortem il comportamento del suo antico Maestro in quella controversa vicenda.

Si tratta del rapporto che legò il giovane Tagore a Kādambari Devī, sua coetanea e moglie di Joytirindranāth, un fratello di Rābindranāth più vecchio di lui di 13 anni. Si stabilì fra i due giovani un legame intellettuale e affettivo che fu improvvisamente spezzato quando alla fine del 1883 venne combinato il matrimonio di Tagore con una ragazzina. Pochi mesi dopo, nell’aprile dell’anno seguente, Kādambari Devī si suicidò, per ragioni mai del tutto chiarite, e sulle quali anche i biografi di Tagore hanno fatto calare una cortina di silenzio; certo è che Tagore soffrì profondamente per la morte di Kādambari Devī, e la rievocò a più riprese (senza nominarla esplicitamente) in vari scritti successivi.

Mutatis mutandis, il rapporto fra Tagore, il fratello maggiore e la giovane moglie di lui si ritrovano nel film di Rāy: Joytirindranāth corrisponde al maturo Bhupati, Tagore stesso diventa Amal, il giovane cugino di Bhupati, mentre Kādambari Devī è naturalmente Chārulatā. Prima delle riprese del film Rāy aveva fatto varie ricerche sulla vita di Tagore scoprendo nel manoscritto di Naṣtanīŗh appunti di Tagore stesso in cui il suo antico Maestro accostava il nome della cognata scomparsa a quello del personaggio di Chārulatā, per caratterizzarne più precisamente la psicologia. Non a caso dunque Rāy collocò la trasposizione cinematografica di Naṣtanīŗh in anni (il 1879-1880) in cui il personaggio che rappresentava Tagore, Amal, fosse compatibile con la personalità di Tagore all’epoca, prima del suo matrimonio del 1883. Ma il regista bengalese non si limitò a questo: rappresentando Amal e Chārulatā come due giovani inconsapevoli dei sentimenti che stavano nascendo in loro, il regista assolse Tagore e Kādambari Devī da ogni cosciente volontà di adulterio, e sottolineando lo sgomento e la fuga di Amal (quando questi prende coscienza che il legame con la cognata si sta spingendo troppo oltre) assolse nuovamente Tagore da ogni ombra di volontà di offesa al matrimonio del fratello maggiore. Perciò, il film di Rāy contiene, sottotraccia, anche una difesa d’ufficio del regista a favore del suo antico Maestro, che sostenne sempre, sia attraverso le parole di Amal in Naṣtanīŗh sia in altri contesti, la propria sostanziale correttezza nei confronti del fratello e della cognata e la propria totale estraneità al suicidio di lei.

Anche il film Chārulatā (che Rāy considerò sempre, con ragione, una delle proprie opere migliori) ebbe un notevole successo internazionale, che procurò al regista una nuova President’s Gold Medal in India e vari premi in Occidente, fra cui l’Orso d’Argento per la regia al Festival di Berlino nel 1965.

Negli anni successivi Satyajīt Rāy tornò a riflettere sull’importanza della propria formazione a Ṥāntiniketan, fino a realizzare nel 1972 un documentario che fosse un esplicito omaggio al suo docente di arte alla Viśva Bhārati University: Binod Behāri Mukherjī. Il documentario, intitolato The Inner Eye, è un breve ma commovente apologo sulla necessità interiore della creazione artistica e sulla vicenda personale di Mukherjī il quale, divenuto cieco all’età di 54 anni, continuò tuttavia a dipingere e a scolpire con notevoli risultati. Il breve documentario di Rāy fu salutato come un piccolo capolavoro, un tributo alla creatività artistica capace di superare anche l’ostacolo della cecità, e ne deriva naturalmente, anche un indiretto omaggio all’istituzione creata da Tagore.

Ghare Baire (La casa e il mondo)

Un confronto più diretto fra questi due giganti della cultura bengalese si ripropose una decina di anni più tardi, quando Rāy (poco dopo avere ricevuto il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia, nel 1982) realizzò nel 1984 la versione cinematografica di un vecchio capolavoro di Tagore, il romanzo Ghare Bāire (“La casa e il mondo”). La storia, ambientata nel Bengala di inzio Novecento, è ben nota e la riassumiamo qui per sommi capi. Tagore costruisce il romanzo come un intreccio di monologhi dei tre protagonisti dell’opera. Bimala è una giovane sposa totalmente dedita al marito, tanto da essersi inizialmente auto-reclusa nella grande casa di lui, disinteressandosi del mondo. Nikhil è il marito, mahārāja ma sopratutto intellettuale raffinato e modernista, specchio delle convinzioni di Tagore stesso e tipico prodotto del Rinascimento bengalese e degli ideali di emancipazione del Brāhmo Samāj, in base ai quali spinge la moglie a uscire “nel mondo” e interessarsi ad esso. Terzo protagonista e deus ex machina del dramma è Sandīp, un giovane nazionalista rivoluzionario che dietro la propria militanza per lo swadeśī cela una sconfinata ambizione personale e un forte cinismo nutriti di una visione predatoria della vita.

Quando Nikhil presenta alla riluttante moglie l’amico Sandīp, si pongono le basi del dramma: lei rimarrà affascinata e travolta dal carisma e dall’entusiasmo rivoluzionario di lui, nonché dal suo sempre più esplicito corteggiamento; Bimala perciò si allontanerà progressivamente dal marito, prendendo come un segno di debolezza le posizioni di Nikhil – il rifiuto della violenza come strumento di lotta politica, il rispetto di tutte le parti coinvolte nel conflitto sociale (inglesi e indiani, hindu e musulmani) e sopratutto il rifiuto di competere con Sandīp per lei stessa, dal momento che Nikhil ha deciso di lasciarla totalmente libera di scegliere anche in campo affettivo.

Il dramma giunge al suo culmine quando la sudditanza psicologica di Bimala nei confronti di Sandīp la spinge a derubare il marito per consegnare una forte somma di danaro “utile alla causa rivoluzionaria” a Sandīp, un gesto di cui Bimala poi si vergognerà profondamente; ma ancora una volta, quando i due coniugi finiranno per riavvicinarsi sarà ormai troppo tardi: i conflitti sociopolitici fra inglesi e indiani, fra hindu e musulmani, sono ormai esplosi con violenza e lo stesso Nikhil ne finirà vittima.

Satyajīt Rāy scelse di non utilizzare nel proprio film la struttura a monologhi del romanzo tagoriano, e il suo Ghare Bāire, pur di pregevole fattura (vinse infatti il premio come Miglior Film Bengalese nel 1984 a Delhi) non riuscì – a parere di chi scrive – ad esprimere tutta la profondità psicologica, la potenza espressiva e la ricchezza concettuale del grande romanzo tagoriano, dove le vicende dei tre protagonisti sono strettamente intrecciate alle speranze e alle tensioni innescate dal movimento swadeśī.

Quel che più conta in questa sede, però, è rilevare che nel film come nel romanzo tornano alcuni classici temi tagoriani (condivisi da Rāy) quali il senso di incompiutezza del processo di emancipazione delle donne, e una dolente percezione dell’inapplicabilità dei nobili valori degli intellettuali bengalesi al difficile contesto della realtà sociopolitica indiana.

In una recente analisi sui personaggi femminili delle opere di Tagore portate sullo schermo da Rāy, Saumitra Cakravartī ha opportunamente osservato (4) che Tagore e Rāy colgono appieno le contraddizioni insite nell’ emergere di una “nuova donna” in Bengala fra il XIX e il XX secolo: una donna colta, raffinata, sensibile, di costumi diversi da quelli delle generazioni precedenti, ma pur sempre una donna confinata ancora in gabbie dorate (le grandi case vittoriane dei ricchi intellettuali dell’ upper class bengalese ) a causa di rigide tradizioni di separazione dal mondo – in definitiva, una donna costretta a varie forme di solitudine. Chārulatā e Bimala sono due esempi perfetti di questa “nuova donna” e del suo accidentato, inconcluso percorso di appropriazione di sè, sul quale i due autori non vogliono o non possono esprimere un personale giudizio definitivo (lasciando spazio a qualche ambiguità) ma di cui registrano il sostanziale fallimento, o per meglio dire la sua incompiutezza.

E se queste “donne in transizione” risultano, in conclusione, perdenti, destino analogo sembrano avere i loro uomini: sia Nikhil sia Bhupati infatti sono intellettuali riformatori, sostenitori della modernizzazione della società, della emancipazione femminile e di un più equo rapporto uomo-donna all’interno del matrimonio, ma finiscono – in vario modo – per assistere impotenti al crollo dei propri sogni sia nella società sia, sopratutto, nella propria stessa casa.

Proprio nel tratteggio dei personaggi maschili in vari film di Rāy – non solo tratti da opere di Tagore – il già citato Chidānanda Dāsgūpta coglie significative impronte tagoriane (5). Enucleiamo sinteticamente cinque punti: A) Il desiderio di rompere i confini di un’India tradizionale frammentata in tanti villaggi chiusi in se stessi, espresso per esempio dal giovane Apu nel secondo film della Trilogia, Aparajito. B) Il profondo radicamento dei protagonisti dei film di Rāy nella realtà sociale indiana, un radicamento che li rende ben consapevoli della tradizione e vincolati ad essa ma anche aperti alla cultura occidentale, nell’ambizione di creare una nuova identità culturale indiana. C) L’idealismo – che a volte diventa quasi ingenua innocenza – e il rifiuto di ogni cinismo e della logica del “fine che giustifica i mezzi”, un tratto evidente nel personaggio di Nikhil che si contrappone al cinico rivoluzionario Sandīp in Ghare Bāire D) Una debolezza intrinseca di questi personaggi modellati sull’idealismo tagoriano: sono antieroi, affascinanti per l’onestà e per il disinteresse che mostrano nei confronti della realtà materiale, fiduciosi in una “giustizia superiore”, ma incapaci di battersi da soli contro la realtà e sopratutto di vincere. E) In conclusione: il modello idealistico tagoriano di “nuovo bengalese” si traduce in Rāy in una serie di personaggi che si scoprono incapaci di contrapporsi con le proprie forze al mondo contemporaneo. E come tali sono quasi votati alla sconfitta, alla perdita di sé, o dei propri affetti più cari.

Allievo e Maestro si trovano così riuniti in una sorta di toccante, malinconico canto elevato a uomini e donne che vedono vanificati i propri sogni più alti: quasi un’elegìa sulla “nobiltà della sconfitta”. Per Tagore come per Rāy, l’amata Madre India non è ancora capace di rendere giustizia ai migliori fra i propri figli e figlie.

NOTE

(1) «Tagore and Ray are indissolubly bound. If non-Bengalis know Tagore at all today, it is mainly by virtue of Ray’s interpretations of him on film». Robinson, Andrew: Satyajīt Rāy: The Inner Eye, Calcutta, Rupa & Co., 1990, p. 47.

(2) In una intervista del 1970, quando a Rāy fu chiesto se negli anni del movimento nazionalista si fosse sentito più vicino a Nehrū o a Gandhi, così rispose: «Ero più vicino a Nehrū, penso…Ammiravo Nehrū, lo capivo meglio perché sono anch’io in un certo senso un prodotto dell’Est e dell’Ovest. Un certo liberalismo, una certa consapevolezza dei valori occidentali e una fusione di valori orientali e occidentali presente in Nehrū non l’ho trovata in Gandhi….Ho sempre compreso ciò che Nehrū stava facendo, così come comprendevo ciò che Tagore faceva – perché non possiamo lasciare fuori Tagore, è un triangolo…». Citazione da Sengūpta, Chandak: “Scoperta, disillusione e trascendenza: Satyajīt Rāy e il sogno nehruviano”, in Casci, Simonetta: L’India nel cinema. Democrazia e cinema nell’India di Nehru, Novara, De Agostini/Utet Università, 2009, pp. 117.

(3) Seely, Clinton B.: Translating Between Media: Rabindranath Tagore and Satyajit Ray. Keynote Address Delivered at the Twelveth Annual Tagore Festival, Champaign-Urbana (IL), University of Illinois, 21st October 2000. URL: http://www.parabaas.com/rabindranath/articles/pClinton1.html

(4) Cakravartī , Saumitra: «Female Sexuality: An Intertextual Analysis of Rabindranath Tagore and Satyajit Ray». Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific , Issue 25, February 2011, The Australian National University. URL: http://intersections.anu.edu.au/issue25/chakravarty.htm

(5) Dāsgūpta, Chidānanda: «Satyajīt Rāy: i primi dieci anni», in Magrelli, Enrico (a cura di): Il contrasto, il ritmo, l’armonia. Il cinema di Satyajit Ray, Roma, Di Giacomo, 1986, pp. 3-13.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

CHAKRAVARTĪ, SAUMITRA: “Female Sexuality: An Intertextual Analysis of Rabindranath Tagore and Satyajit Ray”. Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific , Issue 25, February 2011, The Australian National University. URL: http://intersections.anu.edu.au/issue25/chakravarty.htm,

CINEMASIA 85/MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA DI PESARO (a cura di): Le avventurose storie del cinema indiano, II voll., Venezia, Marsilio, 1985.

COOPER, DARIUS: The Cinema of Satyajīt Rāy. Between Tradition and Modernity, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

MAGRELLI, ENRICO (a cura di): Il contrasto, il ritmo, l’armonia. Il cinema di Satyajīt Rāy, Roma, Di Giacomo, 1986.

RAY, SATYAJIT: Our films, their films, Bombay, Orient Longman, 1976

RESTELLI, MARCO: lemmi “New Indian Cinema”, “Rāy Satyajīt”, in CANOVA, GIANNI (a cura di): Cinema, Milano, Garzanti (collana Le Garzantine), 2009.

RESTELLI, MARCO: «A est di Hollywood», in DEL MARE CRISTINA – RESTELLI MARCO: India in progress. Gli aspetti di una sfida, Milano, Ariete, 1992, pp. 72-101.

ROBINSON, ANDREW: Satyajīt Rāy: The Inner Eye, Calcutta, Rupa & Co., 1990

SEELY, CLINTON B.: Translating Between Media: Rabindranath Tagore and Satyajit Ray. Keynote Address Delivered at the Twelveth Annual Tagore Festival, Champaign-Urbana (IL), University of Illinois, 21st October 2000. URL: http://www.parabaas.com/rabindranath/articles/pClinton1.html

SENGUPTA, CHANDAK: «Scoperta, disillusione e trascendenza: Satyajit Ray e il sogno nehruviano», in CASCI, SIMONETTA (a cura di): L’India nel cinema. Democrazia e cinema nell’India di Nehru, Novara, De Agostini/Utet Università, 2009, pp. 116-133.

TAGORE, RĀBINDRANĀTH: La casa e il mondo (Ghare Bāire), Milano, Pratiche, 1996, traduz. di Chiara Gabutti.

TAGORE, RĀBINDRANĀTH: The Broken Nest (Naṣtanīŗh), Columbia, University of Missouri Press, 1971, tr. by Mary M. Lago and Supriya Sen, intro. by Mary M. Lago

TAGORE, RĀBINDRANĀTH: Collected poems and plays, London, MacMillan, 1967 (1st edition 1936 ).