uno studio di Massimo Pittau. È del tutto certo che le “credenze e le usanze funerarie” costituiscono il nucleo essenziale di una etnia, la radice prima e principale di un “popolo”. Ciò avviene perché, nell’uomo come “essere vivente”, la “vita” in effetti costituisce una “lotta contro la morte”, quella che incombe in maniera continuativa e inesorabile su di lui, già dal suo primo nascere e lungo l’intero arco della sua esistenza.

Oltre a ciò le credenze e le usanze funerarie, col loro carattere di radicalità ed essenzialità, in effetti costituiscono la causa prima e principale del nascere della “religione” fra i popoli, con la credenza in una vita dopo la morte e nell’esistenza di divinità che reggono e regolano questa “vita futura”, ad esempio premiando gli uomini onesti e castigando quelli disonesti.

Anche in virtù di questa loro stretta connessione con la “religione”, le credenze ed usanze funerarie sono tra gli eventi umani che si mantengono più a lungo nella storia dei rispettivi popoli e inoltre quelli che costituiscono la migliore prova della parentela di un popolo con un altro.

Ed è appunto questo il caso anche degli antichi popoli del Mediterraneo centro-occidentale, quello Nuragico della Sardegna e quello Etrusco dell’Italia centrale, popoli che vivevano in stretta vicinanza geografica fra loro: esistono numerose, evidenti e importanti prove di una notevole uguaglianza delle credenze e delle usanze funerarie di questi due popoli, le quali forniscono chiare e consistenti prove della loro effettiva parentela genetica e della loro connessione culturale e storica.

Le navicelle funerary

C’è da premettere che dal più lontano passato sino alla fine del secolo XIX dopo Cristo, gli uomini si sono mossi nel pianeta in maniera preponderante con la “navigazione”. Costituisce una evidente prova di ciò anche il fatto che il verbo italiano arrivare – assieme coi corrispondenti delle altre lingue romanze o neolatine – deriva dal linguaggio marinaro, col significato originario ed effettivo di “attraccare”, cioè di “raggiungere la riva”, dal lat. ad ripam venire.

Da parte di alcuni antichi popoli del Mediterraneo, gli Egizi, i Greci, i Romani, gli Etruschi e pure i Nuragici, si riteneva che anche l’ultimo viaggio che effettuava l’uomo dopo la morte avveniva con una “barca” o una “navicella”. Il primo precedente di questa credenza molto diffusa probabilmente risaliva agli Egizi, dei quali sono note appunto le “navicelle funerarie”. Ma – come comunemente si sa – era molto diffusa tra i Greci e i Romani pure la credenza nel demone infernale Caronte, il quale traghettava con una barca o una navicella i defunti attraverso il fiume Acheronte o la palude Stigia verso l’ultima dimora degli Inferi. Come compenso del traghettatore esisteva l’usanza di mettere una moneta nella bocca del defunto oppure due sugli occhi (queste servivano anche per tenergli abbassate le palpebre).

Questa credenza ed usanza esisteva anche tra i Sardi Nuragici: attorno a molti nuraghi dell’Altipiano di Abbasanta sono frequenti le urnette cinerarie di trachite che in un angolo della vaschetta hanno un piccolo ripostiglio per porvi appunto la moneta da pagare a Caronte (SardNur¹ fig. 23). Però nelle zone interne della Sardegna l’usanza ha resistito fino a mezzo secolo fa: secondo quanto mi ha riferito l’etnologa Dolores Turchi, in una tasca del defunto, prima del suo seppellimento, si soleva mettere una moneta.

* * *

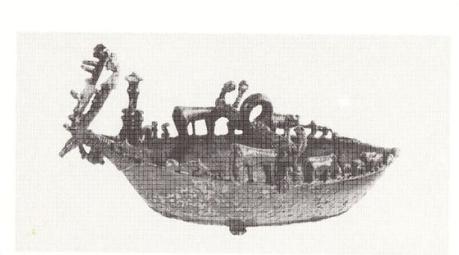

Fra i reperti della civiltà nuragica, a parte i nuraghi come costruzioni, quelli più conosciuti sono senza dubbio le “navicelle di bronzo”, continuamente riprodotte da disegni e da fotografie, ammirate e delucidate fin nei minimi particolari e – purtroppo – anche oggetto di scavi clandestini, di furti e di ampio commercio illegale. Alle navicelle di bronzo nuragiche vanno aggiunte le più semplici e anche rudimentali navicelle di creta, di cui ormai è stato raccolto un discreto numero nei nuraghi e nelle tombe nuragiche.

All’ampia e meritata fama delle navicelle di bronzo nuragiche purtroppo non corrisponde una esatta opinione circa la loro destinazione e la loro nascosta simbologia: la quale era – a mio fermo giudizio – una destinazione e una simbologia “funeraria”. Le navicelle nuragiche di bronzo erano sistemate nelle tombe dei capitribù, dei loro figli, dei sacerdoti e dei più elevati personaggi delle tribù come offerta ai defunti per il loro ultimo viaggio verso il mondo degli Inferi. Le modeste navicelle di creta invece erano offerte, sempre funerarie e simboliche, fatte per i comuni defunti delle varie tribù.

In alcune navicelle nuragiche di bronzo si trovano anche figurine di animali, bovini ovini suini e soprattutto colombe: si trattava di animali che venivano offerti in sacrificio alle divinità infernali affinché accogliessero con benevolenza il defunto che stava arrivando sulla navicella. Ciò in esatta corrispondenza con le figurine singole – sempre di bronzo – di bovini, ovini, suini e colombe che venivano offerti in sacrificio alle varie divinità, come simbolo e in sostituzione di vittime animali effettive da sacrificare ad esse.

Quasi tutte le navicelle funerarie di bronzo hanno la prora costituita dalla protome o testa di un animale cornuto: toro, cervo, daino, muflone, ariete, caprone. Orbene, a prescindere dal fatto che quasi tutte le navi dei popoli antichi avevano una prora costituita dalla figura di un animale, per quelle nuragiche sono da ricordare alcune particolari credenze. In primo luogo c’è da precisare che la frequente presenza nei relitti della civiltà nuragica della “protome bovina” (ad esempio nella pianta delle “tombe di gigante”) era conseguente al fatto che molti popoli antichi ritenevano che il Sole e la Luna fossero due “divinità cornute”, la Luna per il suo “arco calante o crescente”, il Sole per le sue apparizioni nelle eclissi parziali.

In secondo luogo, Diana o Iana, la dea latina della luna, della notte e quindi della morte, veniva dagli antichi intesa anche come una navicella che navigava nel cielo appunto per il trasporto dei defunti. La ritenevano inoltre armata di un “arco” – sempre quello costituito dall’astro calante o crescente – arma con la quale Diana andava alla caccia di “cervi”, cioè di un animale pluricornuto. Oltre a ciò sappiamo che l’arco lunare era ritenuto dagli antichi essere la “falce” con la quale la Morte procedeva a falciare e a far morire gli uomini.

Le navicelle nuragiche hanno questa sola destinazione e questa unica simbologia “funeraria”, ragion per cui hanno errato in malo modo alcuni autori recenti i quali, in base alla forma delle navicelle di bronzo, hanno creduto di poter ricostruire quelle che sarebbero state le reali navi adoperate da Nuragici, sia navi da guerra sia navi commerciali da trasporto. Questo tentativo di ricostruzione era destinato al fallimento completo, dato che nessuna, proprio nessuna nave reale che fosse stata uguale alle navicelle nuragiche sarebbe stata in grado di navigare effettivamente. Inoltre è già molto significativa la circostanza che in queste navicelle non compaiono mai il timone, i remi, le vele e i rostri, non vi compaiono mai il timoniere né i rematori.

Che le navicelle nuragiche avessero solamente una destinazione e una simbologia “funeraria” è dimostrato pure dal fatto che in molte di esse si vede bene che servivano come “lucerne”: offrono cioè una cavità adatta e sufficiente per accogliere l’olio con lo stoppino ed hanno spesso un anello per essere appese a una parete. Ed è pure evidente che la circostanza che queste navicelle nuragiche venissero usate anche come “lucerne sacre” offerte in voto, non pregiudica per nulla la loro simbologia “funeraria” di fondo. Alcune navicelle di bronzo presentano adesso i segni di aggiustature metalliche, le quali saranno state effettuate in epoca molto più recente da proprietari che le avranno adoperate per il comune uso profano.

Sembra che siano state trovate globalmente circa 110 navicelle nuragiche e già questo numero elevato si spiega molto meglio in una prospettiva “funeraria” (la morte coinvolge tutti gli uomini!) che non in una prospettiva “profana” di semplice dono fra alcuni uomini.

L’uso delle navicelle funerarie è durato in Sardegna fino all’epoca del dominio romano sull’isola, come dimostra il fatto che una navicella di bronzo porta incisa la sigla latina ENP: forse questa potrebbe essere un saluto di commiato al defunto, da interpretarsi come la sigla della frase esto navigatio plana «sia la (tua) navigazione tranquilla».

* * *

È ormai abbastanza noto che navicelle di bronze e pure di creta di tipo nuragico sono state rinvenute anche in tombe etrusche e precisamente a Populonia, Vetulonia, Bisenzio, Ostia, Cecina e di recente una a Gravisca. In una molto antica di Vetulonia ne sono state rinvenute addirittura tre, nella “Tomba delle navicelle” appunto. Globalmente ne sono state rinvenute in Etruria circa 20, e questo numero è già un fatto assai degno di nota.

Oltre a ciò, nelle scene di commiato rappresentate in urne funerarie etrusche talvolta è raffigurata una barca come mezzo di trasporto del defunto e inoltre nel Museo Archeologico di Arezzo c’è la statua di un defunto, che risulta disteso dentro una barca, il tutto in un unico masso di pietra.

Dal ritrovamento di tutte queste “navicelle di tipo nuragico” in tombe etrusche non si è sino al presente tratta la sua logica e necessaria conclusione. Finora esse sono state interpretate come semplici “oggetti di lusso” di pura provenienza commerciale, deposti nelle tombe come corredo funerario di grandi personaggi. Senonché questa tesi si deve respingere con decisione: siccome quelle navicelle avevano dietro di sé una precisa “ideologia funeraria” – quella appunto dell’anima del defunto che faceva il suo ultimo viaggio verso l’oltretomba su una nave -, se esse sono state rinvenute in tombe etrusche, è evidente che in queste risultavano sepolti individui che avevano la medesima ideologia funeraria dei Nuragici. Pertanto è chiaro che quei defunti etruschi erano della medesima etnia dei Sardi Nuragici, o almeno erano imparentati geneticamente e culturalmente coi Sardi Nuragici.

Su questo argomento non si può non pensare che abbiano raggiunto il piano del ridicolo quegli autori recenti che hanno scritto che le navicelle di bronzo di tipo nuragico trovate dentro tombe etrusche erano “lussuosi oggetti di regalo” che si scambiavano tra loro i membri delle aristocrazie nuragiche con quelli delle aristocrazie etrusche: siccome – obietto io – gli uni e gli altri conoscevano bene la valenza e la simbologia “funeraria” di quelle navicelle, è come se i membri delle odierne famiglie benestanti si scambiassero tra loro, in occasione delle feste di Natale, statuine di metallo prezioso rappresentanti “carri funebri”…

Le domos de janas

Le tombe rupestri sono dette in Sardegna domos de janas o gianas, con una denominazione che deriva appunto dalla già vista lat. Diana o Iana, divinità che, declassata in seguito dai cristiani, è diventata in Sardegna jana col significato di “maga o strega” che abita appunto in quelle tombe. Si deve però precisare che tombe scavate nelle rocce, del tutto simili a quelle sarde, si trovano in tutte le terre del bacino del Mediterraneo, per cui è molto azzardato trarre da esse conclusioni di ordine cronologico fra loro e di parentela fra i rispettivi popoli. Inoltre si deve precisare che le domos de janas della Sardegna non risalgono tutte ai periodi prenuragici, paleolitico neolitico ed eneolitico, ma risalgono anche al periodo propriamente nuragico, come dimostra chiaramente il fatto che esistono numerosi nuraghi che hanno tutt’intorno domos de janas. La età di queste tombe rupestri pertanto va studiata e dichiarata singolarmente e di volta in volta.

Sono certamente recenti e risalenti all’epoca nuragica quelle domos de janas che sono più grandi e che mirano ad imitare le “abitazioni dei vivi”. Sono “tombe a camera”, le quali hanno finestre, porte e pure un tetto raffigurato da una trave centrale, sulla quale poggiano numerose tavole laterali e talvolta presentano anche una colonna centrale che sostiene la trave. Si tratta di “tombe a camera” nuragiche, le quali hanno un esatto corrispettivo in “tombe a camera” che si rovano nell’area dell’antica Etruria, come mostrano chiaramente i seguenti esempi di quattro tombe, due nuragiche e due etrusche:

L’Accabbadora sarda e l’Atropo etrusca

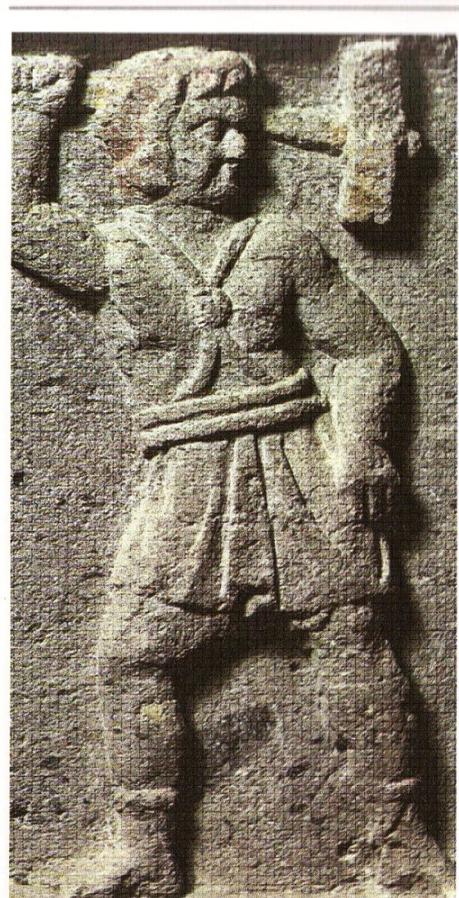

È cosa ormai abbastanza nota che fino a circa mezzo secolo fa esisteva in Sardegna, a livello popolare e in maniera nascosta o almeno molto discreta, l’usanza della eutanasia” o “buona morte”, applicata nei confronti di individui che fossero in lunga e penosa agonia. Questa macabra operazione era in genere delegata a donne specializzate, chiamate accabbadoras, che significa “finitrici”, “accoppatrici”, da accabbare «terminare, finire, accoppare». Esse, in tutta segretezza e con preliminari di carattere rituale, eseguivano la macabra operazione anche con un martello fatto tutto di legno, col quale colpivano il cervelletto oppure una tempia del malcapitato individuo. Un esemplare di questo martello funerario esiste in una casa-museo di Luras, villaggio della Sardegna centro-settentrionale.

In epoca recente ritengo di aver fatto un importante ritrovamento che avvalora grandemente la mia tesi della connessione e parentela tra i Sardi Nuragici da un lato e gli Etruschi dall’altro: nella scena che risulta incisa in uno specchio etrusco di Perugia risultano figurati quattro personaggi mitologici, Atalanta, Meleagro, Atropo e Turan (ET, Pe S 12). Atropo (= «l’Inflessibile», etr. Athrpa) era una delle tre Parche e precisamente quella che tagliava il filo della vita, cioè decideva e determinava il momento della morte di ciascun individuo umano. Ebbene nella scena dello specchio etrusco Atropo tiene con la mano destra un martello, alla maniera dunque della accabbadora sarda, che determinava la morte di un individuo con un martello! (vedi mio studio L’Accabbadora sarda e l’Atropo etrusca).

Oltre a ciò, abbiamo alcune raffigurazioni pittoriche e plastiche, su pareti di tombe o di urne funerarie etrusche, di Caronte e di altri demoni infernali, i quali risultano forniti di un grosso martello.

E dunque è evidente che sia fra i Nuragici sia fra gli Etruschi il “martello”, oltre che essere uno strumento di lavoro, aveva pure una funzione funeraria, nel senso che presso quelli e presso questi era uno strumento di “morte”.

E s’impone pertanto questo problema: perché la scelta del martello come strumento con cui dare la morte a un individuo agonizzante? Certamente perché, in primo luogo, questo era lo strumento più immediato e inoltre non era cruento, ma quasi certamente nella scelta fatta entrava pure un’altra motivazione, simbolica e storica.

A questo proposito è da ricordare l’usanza che avevano gli Etruschi di infiggere – ovviamente con un martello – un chiodo nella parete del tempio della dea Northia, presso Orvieto, per indicare il passare degli anni. Questa usanza ha un notevole peso dimostrativo in ordine alla vecchia disputa sulla “origine degli Etruschi”: provenivano essi dalla Lidia, nell’Asia Minore, come dice Erodoto e con lui altri 30 autori, greci e latini, oppure erano autoctoni dell’Italia, come dice il solo Dionigi di Alicarnasso? Ebbene, anche l’usanza degli Etruschi dell’affissione del chiodo annuale costituisce una forte prova a favore della tesi erodotea: il contare gli anni, infatti, implicava necessariamente un terminus a quo, ossia una data di inizio di tale usanza e questa era quasi sicuramente la data dell’arrivo degli Etruschi nell’Italia centrale, probabilmente nel 968 avanti Cristo. Se invece gli Etruschi fossero stati presenti in Italia ab origine, non avrebbe avuto alcun senso iniziare a contare il passare degli anni!

E pure in Sardegna restano ancora sia reperti archeologici sia reperti linguistici di quella usanza di iniziare a contare gli anni, a dimostrazione del fatto che pure i Sardi Nuragici tenevano a contare gli anni ad iniziare dal loro arrivo in Sardegna, pur’essi dalla Lidia. In primo luogo c’è da ricordare che “chiodi votivi” sono stati rinvenuti sia nel santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri sia nelle rovine di Nora. In secondo luogo esiste tuttora nella Sardegna interna la locuzione pònnere unu cravu in su muru «mettere un chiodo nel muro» per significare la chiusura definitiva di una data questione. Anche i Sardi Nuragici dunque conservavano la memoria storica della data del loro arrivo dalla Lidia nell’Isola, circa nel 2500 avanti Cristo (StSN 275). E tutto questo costituisce una chiara e forte prova a favore della mia tesi della connessione e parentela fra i Sardi Nuragici da una parte e gli Etruschi dall’altra.

Se ne deduce dunque che sia per gli Etruschi sia per i Nuragici affiggere un chiodo con un martello significava dichiarare chiuso un anno, dichiarare chiusa una questione, dichiarare la fine e la morte di un uomo in lunga e penosa agonia.

L’uccisione dei vecchi in Sardegna

Era una forma di “eutanasia” anche la “uccisione dei vecchi”, attestata pur’essa fra i Nuragici. Riporto la notizia di questa usanza come viene attribuita allo scrittore greco-siceliota Timeo [FHG, III, 28, pg. 199 e anche 29 (Tzetzes, in Lycophr., 796)]:

«Timeo dice che colà [in Sardegna] i figli sacrificano a Kronos i loro genitori di oltre 70 anni ridendo e percuotendoli con bastoni e spingendoli verso dirupi profondi».

Su questa particolare usanza si deve precisare che essa è stata propria di molti popoli antichi e primitivi: la praticavano gli abitanti dell’isola di Ceo nel Mar Egeo (Strabone X 6; Aeliano, Var. Hist. III 37; Valerio Massimo II 6, 8), gli Sciti (Diodoro IV 26; Prudenzio, contra Symmacum 2, 292-295), i Massageti (Erodoto I 216); la praticavano anche gli Eschimesi fino a un secolo fa, lasciando morire di assideramento i vecchi chiusi negli “iglò”.

La giustificazione razionale che era al fondo di questa usanza, stava nel fatto che il gruppo famigliare o la tribù, in continua e assillante lotta per la propria sussistenza, vi ricorreva nei confronti di individui i quali, a causa della loro età avanzata, non fossero più in grado di sostentarsi da se stessi con la caccia o la pesca e anche a causa del grave impedimento che essi costituivano per la tribù nel suo continuo spostarsi per esigenze di caccia, di pascolo o di pesca.

Si deve supporre che una operazione così grave e drammatica come questa dell’uccisione dei vecchi da parte dei loro stessi figli sarà stata rarissima, dato che in quei lontani tempi gli individui che arrivavano all’età di 70 anni saranno stati di certo pochissimi. Inoltre si sarà svolta in un clima di totale e profonda religiosità; ciò anche al fine di dare ai primi un certo qual conforto religioso per la dura sorte che subivano, ai secondi una certa tacitazione morale del loro agire crudele. E infatti il testo greco citato riferisce che i vecchi venivano «sacrificati a Kronos», cioè al dio – identificato poi col latino Saturno – che regolava la vita e la morte degli uomini.

Nel recinto sacro di Monte Baranta di Olmedo (SS), che è di avanzata epoca nuragica e nient’affatto risalente all’età del rame – come è stato scritto con grande superficialità – si trova un edificio circolare grande quanto un piccolo nuraghe, ma non lo è affatto, sia perché non risulta che abbia mai avuto la copertura a tholos, sia perché ha un largo tratto del muro di chiusura del tutto aperto a un dirupo a strapiombo; è insomma a forma di ferro di cavallo. Si intravede che l’edificio servisse per iniziare e portare a termine il sacrificio dei vecchi, sia effettuando su di essi preliminari atti rituali, sia infine precipitandoli nel dirupo.

Lontani ricordi della uccisione dei vecchi si trovano in leggende documentate in varie località della Sardegna: Macomer, Orotelli, Oliena, Gairo, Lanusei e in Gallura.

L’uccisione dei vecchi nella Roma antica

Tutto ciò premesso si deve segnalare che, su testimonianza di parecchi autori latini, praticavano la uccisione dei vecchi pure i Romani dei tempi antichi, e precisamente sui vecchi sessantenni buttandoli dal ponte Sublicio nel Tevere: sexagenarios de ponte deicere (Paolo-Festo 40.25 L; 334 M:) e ciò facevano sacrificandoli pur’essi a Saturno (Lattanzio, Div. Inst. I, 21, 6; Epist. 18, 2). Il poligrafo latino Festo parla dei Romani dei tempi antichi e, più di preciso, dei primi aborigeni qui Romam incoluerint. Questi molto probabilmente si debbono intendere gli Etruschi, dato che risulta quasi certo che Roma, a parere di “molti scrittori” – come riferisce Dionigi di Alicarnasso (I, 29, 2) – era stata fondata proprio dagli Etruschi (vedi mio studio La città di Roma fondata dagli Etruschi?).

Su questo argomento sono da farsi due precisazioni: I) Il lat. sexagenarios si può intendere sia coloro che avessero raggiunto i 60 anni, sia coloro che avessero l’età fra i 60 e i 70 anni. II) È molto probabile che la credenza dei Nuragici che i 70 anni fossero il limite normale della vita umana, esistesse pure fra gli Etruschi; lo mostrerebbe il fatto che essa sarebbe finita con l’arrivare fino al toscano Dante Alighieri, il quale dice di aver effettuato il suo viaggio immaginario nell’oltretomba all’età di 35 anni, cioè a metà dei 70: «Nel mezzo del cammin di nostra vita» (Inferno I, 1).

Conclusione ultima di questo mio lungo discorso: risulta dunque dimostrato che i Nuragici della Sardegna e gli Etruschi dell’Italia centrale avevano in comune fondamentali “credenze ed usanze funerarie”, che erano chiaramente anche fondamentali “credenze ed usanze religiose”. E queste credenze funerarie e religiose insieme, comuni agli uni e altri altri, costituiscono una fortissima prova a favore della tesi che io vado sostenendo da più di 30 anni: Nuragici ed Etruschi erano due popoli affini e imparentati fra loro.

Featured image, navicella di bronzo rinvenuta nella “Tomba del Duce” di Vetulonia (Toscana) del sec. VII a. C. All pictures source Massimo Pittau.

Featured image,

uno studio di Massimo Pittau. È del tutto certo che le “credenze e le usanze funerarie” costituiscono il nucleo essenziale di una etnia, la radice prima e principale di un “popolo”. Ciò avviene perché, nell’uomo come “essere vivente”, la “vita” in effetti costituisce una “lotta contro la morte”, quella che incombe in maniera continuativa e inesorabile su di lui, già dal suo primo nascere e lungo l’intero arco della sua esistenza.

uno studio di Massimo Pittau. È del tutto certo che le “credenze e le usanze funerarie” costituiscono il nucleo essenziale di una etnia, la radice prima e principale di un “popolo”. Ciò avviene perché, nell’uomo come “essere vivente”, la “vita” in effetti costituisce una “lotta contro la morte”, quella che incombe in maniera continuativa e inesorabile su di lui, già dal suo primo nascere e lungo l’intero arco della sua esistenza.