Con la scuola non ho mai avuto un bel rapporto. E le insufficienze erano il meno. Senza scendere troppo in particolari noiosi, diciamo che ho sempre avuto una grave difficoltà a socializzare con le persone, difficoltà che oggi riesco a mascherare benissimo in diversi modi. Questa difficoltà però si è palesata proprio fra i banchi, complice anche un carattere che ai tempi era decisamente da plasmare e che mi ha riservato un sacco di rogne. Certo, c'erano anche i bulletti, ma ho la fortuna di essere alto 185 centimetri dalla terza media, quindi a livello fisico il problema c'è stato davvero poche volte. La scuola però, nonostante tutto, rimaneva una sorta di isola felce. Ero conscio che il mondo del lavoro sarebbe stato ben diverso (ma non potevo immaginare come la crisi l'avrebbe messo nelle chiappette a quelli della mia generazione) e quindi quelle quattro mura sembravano un atollo felice. Poi però vidi il documentario Bowling for Columbine di Michael Moore e, con somma sorpresa, oltre a scoprire che Marylin Manson in fondo è un bravo ragazzo (fa solo musica di merda), vidi che quel luogo non era così isolato come credevo. Poi venne la visione del film Elephant, e lì sì che furono cazzi!

Due ragazzi, vessati quotidianamente dai compagni di scuola, comprano su internet delle armi e compiono una strage. Il film ci mostra il prima e il dopo l'attacco, insieme a scorci di vita di altri personaggi.

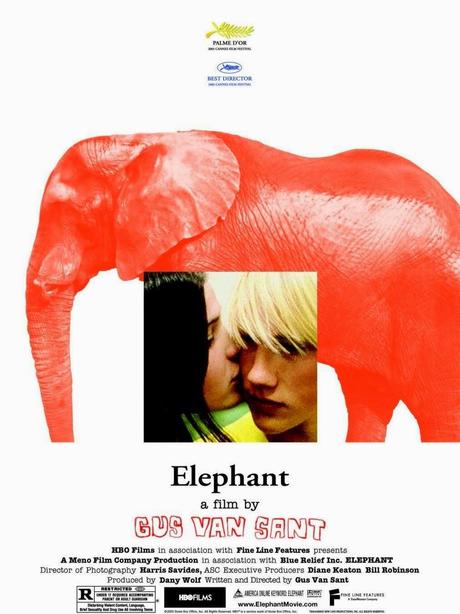

Difficile vedere questo film, o almeno la scena finale, senza una strana sensazione d'ansia. Così come è difficile dire chi sia il reale protagonista. La trama in questa bellissima pellicola di Gus Van Sant (regista dai risultati e intenti abbastanza altalenanti che, proprio per questo, devo ancora inquadrare in un'ottica precisa) per certi versi è inesistente. Ci sono i due ragazzi che fanno l'attacco ma prima c'è moltissima quotidianità. Fin troppa quotidianità, preceduta da degli schermi neri che in un anonimo rilievo bianco riportano il nome del protagonista di turno. C'è il ragazzetto con una tinta bionda che fa rivalutare la pena di morte che ha dei serissimi problemi col padre; c'è il ragazzo fotografo che sembra vagare a vuoto col proprio apparecchio; ci sono le tre truzzette che, fra il discorrere su quanto si scoperebbero uno e l'andare a fare shopping, vomitano di nascosto dopo ogni pranzo; c'è la giovane non molto bella che patisce la propria condizione e che fare una fine molto miserevole, una sorta di annullamento del dolore, e c'è persino chi viene ripreso all'improvviso e finisce sul colpo la propria comparsata. Tanti esempi, pochissima trama. Perché Elephant non è un film che parla di come in America sia fin troppo facile acquistare delle armi [la tematica viene comunque accennata un attimo, ma non la fa da padrone] né vuole riportare i tragicissimi avvenimenti della Columbine High School. Quest'ultimo è solo un mero pretesto, un attaccarsi a un fatto conosciuto accennandolo - infatti non mi sembra che venga mai detto in che città è ambientato il film - ma senza rivendicarne una qualche paternità, un escamotage per alzare l'attenzione dello spettatore mettendo un avvenimento similare e cercando di analizzare le dinamiche. Fondamentalmente, Elephant è un film che parla di solitudine. E la solitudine sta un po' ovunque, mascherata in diversi modi. Può essere indifferenza, può essere disattenzione o semplice disinteresse. La solitudine è un qualcosa che l'uomo sente e che crea al contempo, perché basterebbe poco per debellarla. I personaggi di questo film sono tutti individui soli. Di alcuni ci viene palesata la loro natura, il frutto della loro tristezza, di altri - uno in particolare - ci viene detto poco o nulla mi si fa presumere che anche lì non tutto sia a posto. Ognuno vive nel suo riquadretto titolato, i personaggi si incontrano (e certi fatti vengono ripresi anche da altre prospettive, creando proprio un maggiore effetto di straniamento) e interagiscono fra loro, ma sono solo chiacchiere di circostanza, inutili, che nulla danno e nulla tolgono, lasciandoli sempre più soli. La telecamera quindi indugia, raramente si fa troppo vicina e quando lo fa è solo per brevi attimi che non risolvono nulla. Perlopiù segue i protagonisti di spalle, certe volte fermandosi e lasciandoli percorrere da soli, perché è così che in fondo sono: soli, persi in un mondo che sembra non accettarli o non comprenderli del tutto, forse perché sono loro i primi a non sapere cosa vogliono. Ma lo sanno benone invece i due ragazzi responsabili del massacro, uno dei quali ha forse la scena più bella di tutte: si aggira per la scuola per studiare bene la topografia dell'edificio e organizzare così l'attacco, ma a un certo punto, quando è nella mensa, la testa gli si riempie di un suono che non riesce a sopportare. Un qualcosa di semplice e bellissimo che descrive perfettamente quel senso di disagio. Alla fine qual era la differenza fra loro e gli studenti che hanno ammazzato? L'unica esistente era quella che loro erano armati e gli altri no. In casi come questo forse non c'è da ricercare un vero e proprio colpevole, perché è la società stessa a crearli. Quindi è peggiore il creatore o la creatura? Forse sarebbe bastato un semplice «ciao» o un «come stai?» per far fermare tutta quella follia. Il titolo Elephant infatti allude a un proverbio che prende in considerazione la memoria dell'elefante, animale che può ricordare tutto. Ma forse, con un cervello così grande, non ci si aspetta che si ricordi soltanto quello che è successo: forse la vera necessita è quella di capire.

C'è chi lo boccia perché troppo lento o perché senza senso. A ognuno il suo, io non giudico, così come non lo fa il film. Ma spero che almeno ad alcuni riesca a far pensare su questi temi.Voto: ★★★★★