Dopo le recensioni di The Lady Shogun e Seaside Motel ho deciso di dedicare un paio di post a tutti gli altri film giapponesi visionati al tredicesimo Far East Film Festival di Udine, ovvero 7 degli 11 titoli presentati in concorso, più un paio dalla retrospettiva dedicata ai pinku eiga, che troverete nel prossimo post. Come vedrete la qualità è stata più che buona, probabilmente la cinematografia mediamente meglio rappresentata a questa edizione del festival, con registi importanti che hanno portato film di generi molto differenti fra loro anche se, per quanto mi riguarda, non c’è stato un titolo in grado di fare davvero la differenza, se non una perla nascosta nella retrospettiva. Dispiace molto non aver avuto la possibilità di vedere Wandering Home (il cui titolo originale, non so perchè, mi piace tantissimo: 酔いがさめたら、うちに帰ろう ovvero “quando passerà la sbornia torniamo a casa!”) che forse sarebbe potuto essere il film giapponese più rappresentativo; per una sua valutazione vi rimando alla bella recensione che trovate sul sempre attivo blog Sonatine, qui.

Giappone, 2010, 139m voto: ★★½ /4

Il film, come forse vi ricorderete, è stato selezionato al primo posto nell’annuale classifica di Kinema Junpo e il regista, chiaro il nome coreano, ma giapponese di nascita, è una delle figure più interessanti nel panorama giapponese contemporaneo, facendosi notare con il poetico ma incompiuto Scap Heaven prima e con il duro e toccante Hula Girls poi. Con Villain siamo più dalle parti della seconda pellicola citata, anzi qui Lee dipinge un affresco umano ancor più imponente tratteggiando personaggi profondi e complessi interpretati da attori pienamente in parte (tanto che sia i protagonisti che i comprimari hanno fatto incetta di premi). La storia narra di un taciturno ragazzo di provincia che vive con e per i nonni accusato di omicidio. Quando è in procinto di costituirsi, una ragazza altrettanto timida conosciuta su internet lo convince a darsi alla fuga assieme a lei. Pur costruendo tutta la prima parte del film come un thriller, Lee è poco interessato a questo versante, tanto da risolvere l’omicidio prima della metà della pellicola. E’ chiaro invece come gli stia a cuore scavare nell’animo dei suoi personaggi; infatti non solo la coppia protagonista, ma anche le rispettive famiglie e quella della vittima sono ben caratterizzate, oltre ad indagare discretamente ma con intensità l’evoluzione del controverso rapporto tra i due amanti. Riesce così a raggiungere picchi emotivi davvero alti, in particolare con alcune scene della coppia in fuga che hanno un’intensità raramente rintracciabile altrove. Nella convincente descrizione del contesto sociale nel quale si sviluppa la vicenda riesce poi a far emergere una umanità che può essere tanto meschina quanto generosa e una gioventù vuota a cui manca il senso della vita (tema caro anche a Tsukamoto), concependo una riflessione sul senso di colpa e sulle responsabilità non originale, ma che trova splendida espressione nel monologo del padre della vittima. E’ così che paradossalmente il personaggio più apatico, il protagonista, risulta essere anche quello più umano, riuscendo a restituire sullo schermo quella complessità caratteriale e psicologica di cui troppo spesso ci si dimentica quando giudichiamo le persone attorno a noi (Pirandello docet). Quello che non convince è però un impianto forse un pò troppo melodrammatico e una sceneggiatura più attenta alle emozioni che ai fatti, tanto da far risultare l’incidente che dà l’avvio al tutto, l’uccisione della ragazza, altamente inverosimile.

Giappone, 2011, 84m voto: ★★½ /4

Folle, folle, folle; uno di quei film che non possono che essere prodotti in Giappone (ma qui c’è anche lo zampino tedesco), un pinku-musical-fantasy originalissimo, un inno poetico al nonsense e al grottesco, il tipico film da amare o odiare, uno di quelli che richiedono apertura e flessibilità mentale e, soprattutto, di sottostare alle sue regole e al suo registro linguistico/narrativo, abbandonandosi a immagini che spiazzano e che, ancora più sorprendentemente, nascondono poesia e bellezza, grazie soprattutto a quel genio della fotografia che è Christopher Doyle, collaboratore abituale di Wong kar-wai nei suoi più grandi capolavori. E’ anche uno di quei film a cui è ingiusto e piuttosto insensato dare un voto, poichè l’oggettività va accontonata quando ci si pone di fronte ad un’opera nella quale un kappa (il più classico dei “mostri” della mitologia giapponese, metà tartaruga, metà rana) fa l’amore con una vecchia compagna di classe di quando era ancora umano. Questa non è certo la trovata più bizzarra di una sceneggiatura fantasiosa che schiera un Dio della morte hippy e irriverente, sfere anali-salva vita e situazioni grottesche a ripetizione (la scena nella quale il kappa viene “circuito” da una prostituta è esilarante). La parte musical, poi, è gioiosa e divertita, composta volutamente da motivetti semplicissimi e testi bambineschi (degli Stereo Total) cantando le quali gli attori improvvisano balletti altrettanto elementari, senza praticamente nessuna coreografia elaborata che però sprizzano vitalità e genuinità ad ogni passo. L’unica scena-musical più costruita, in fabbrica, ricorda inquietantemente Dancer in the dark di Von Trier, mentre il resto è sicuramente più vicino all’altrettanto folle Happiness of the Katakuris di Miike. In tutto ciò la parte più propriamente pinku è il meno, confinata ad una sola scena di sesso tra la protagonista e il suo sfigatissimo aspirante marito, dato che mi risulta piuttosto difficile considerare erotiche le sucessive scene d’amore “multi-razziale”.

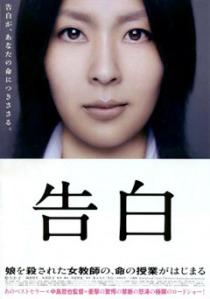

CONFESSIONS di NAKASHIMA Tetsuya

Giappone, 2010, 106m voto: ★★/4

Su questo film mi sono già accanito abbastanza per aggiungere qualcosa, vi rimando perciò alla recensione che scrissi a suo tempo. Basti qui sapere che la sua principale colpa è quella di essere troppo programmaticamente costruito, per estetica e tematiche, per colpire al volto lo spettatore, ammaliandolo con uno stile sì coinvolgente e originale (la prima mezz’ora rimane ottimo cinema), ma che allo stesso tempo punta troppo all’effetto, accanendosi senza pietà sui propri personaggi per mascherare la mancanza di una riflessione compiuta (vedi Requiem for a dream di Aronofski).

Giappone, 1989, 61m voto: ★½ /4

L’opera seconda di Zeze Takahisa, uno dei quattro registi (i “quattro re celestiali”) che negli anni Novanta ripensarono il genere erotico in Giappone, fa parte di una trilogia che ha come comun denominatore il personaggio di Momo e il fatto di vivere le sue avventure in compagnia di un uomo più vecchio e uno più giovane. Succede anche qui, quando un uomo frustrato dalla sua routine conosce Momo su una linea di appuntamenti amorosi e la porta con sè fuggendo dalle responsabilità e dalla propria famiglia. Terzo sgradito ospite è uno yakuza in fuga che soppianta velocemente, soprattutto dal punto di vista sessuale, l’uomo maturo. In questo triangolo viaggiante su camper, Zeze cerca di ridisegnare quel nucleo famigliare che in un modo o nell’altro sembra mancare a tutti e tre. Il film, come per tanti dei pinku prodotti direttamente per l’home video, è girato con budget ridicolo, e questo si riflette nella povertà della messa in scena che se in altri casi era stata sopperita e anzi sfruttata grazie all’inventiva del regista, come nel bel The Dream of Garuda, qui invece lo affossa quasi del tutto, non essendo presenti trovate stilistiche e tematiche in grado di risollevarlo.

EDA