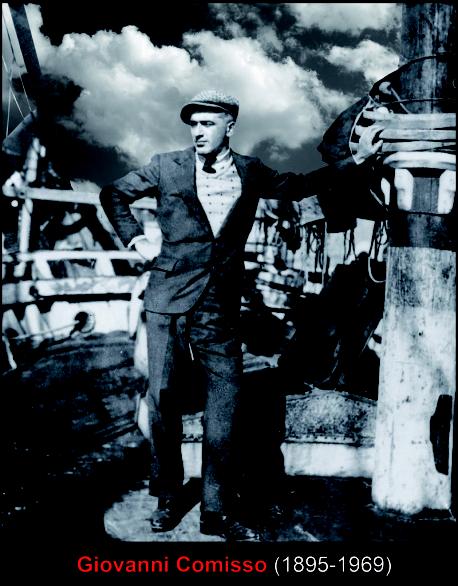

di Marco Cavalli

di Marco Cavalli

“A venti anni si è come l’innamorato folle: anche quando ci spiegano per ogni punto cosa ci possa accadere di male,

non solo non si crede, ma proprio non si sentono neanche le parole che ci dicono”.

Amante delle comodità, Comisso ricerca spesso l’isolamento ma non ne è un osservante rigoroso; anzi, stare con la truppa lo rallegra. Il suo orecchio esperto vi riconosce i lineamenti mescolati della lingua e della struttura sociale dell’Italia, un paese di campanili che combatte per un’indipendenza nazionale abbastanza improbabile in un clima da Risorgimento ai tempi supplementari. (Tra gli arruolati figura persino un garibaldino in camicia rossa, “maniaco di giovinezza impossibile”.) Le impennate di socievolezza non sono però l’espressione di un carattere espansivo e comunicativo e ancor meno di abitudini conviviali. Rientrano in un piano di serafica, irremovibile accettazione di sé. Sono un assecondare gli appetiti della giovane età offrendole compagnia quando ha fame di compagnia e solitudine quando ha sete di solitudine.

Si è molto scritto e discusso sulla transitorietà della giovinezza in relazione alla guerra. Comisso racconta la transitorietà inaudita della guerra decretata da quella stessa gioventù che sta per esserne falciata. La guerra è una cosa brutta, tronfia, inutile, ma non così diversa dalla valanga di cose brutte e tronfie e inutili di cui una gioventù fa bottino con avidità, stancandosene quasi subito. Da giovani, si sa, un calcagno che prude può essere più seccante della prospettiva di una morte violenta. Così è la vita del soldato al fronte: a volte diversivo, a volte intrattenimento, a volte occasione per strafare o per imboscarsi; spesso una seccatura, assai di rado una tragedia. Quando Comisso rischia di farsi uccidere, è per un capriccio egoistico, per ammazzare la noia del raccomandato che dalle retrovie, tra una nuotata e una dormita, invidia i commilitoni che vanno al massacro in prima linea. Solo eccezionalmente lo sguardo del giovane sottotenente si fa interrogativo, critico. Ma pensare per Comisso è come stringere tra le mani una lucertola che si dibatte senza ragionare o studiare una difesa e che, lasciata andare, dimentica all’istante la coda tranciata e la paura, come se niente sia successo. Ha voglia la mente di vegliare e prendere nota: il corpo se ne infischia di convulsioni che non siano le proprie e si vendica della storia e delle sue prepotenze dormendoci sopra:

“Una sera, dopo che il trombettiere aveva finito di suonare il silenzio e noi si stava ridendo, venne un furiere di corsa a chiamare a rapporto dal capitano tutti i graduati. Nel pomeriggio egli era stato al comando del Corpo d’armata, in un paese vicino, e ne era ritornato in calesse, chiuso in se stesso e pensieroso, con una mantellina da soldato sulle spalle. Ai graduati disse che a mezzanotte di quel giorno, sarebbe incominciato lo stato di guerra: bisognava filare diritti e disciplinati, nessuna mancanza sarebbe stata tollerata. (…) Eravamo mezzi nudi mentre ci riferivano il discorso e subito i graduati ripresero la loro voce aspra di caserma imponendoci di spegnere le candele e di fare silenzio. Volevo rimanere sveglio e attendere la mezzanotte come se subito dopo qualcosa di straordinario avesse dovuto succedere, ma il sonno per la stanchezza di tutta la giornata passata al sole, a nuotare nel fiume, non tardò ad avvolgermi e ad assopirmi profondo”.

Un’aria inaudita, da merenda all’aperto, si fa sentire per tutto il libro, e le note marziali la accentuano anziché smorzarla. La ritirata di Caporetto è descritta come un acquazzone improvviso che rovina una scampagnata comunitaria, peraltro senza guastare troppo gli animi: quando sono tirati per le lunghe, anche gli ozi capuani stancano. Le emozioni che spaventano sono altre: la solidarietà maschile, ad esempio, che per venire allo scoperto deve aspettare il cameratismo, la promiscuità forzata, la visita al bordello. Se la superficialità esistenziale non frana mai nell’autismo, il merito è di una superficialità estetica che, gettata sulla prima come una rete a strascico, diventa l’invenzione di Comisso scrittore. I particolari gli si avventano addosso con un guizzo di scheggia esplosa e l’unica fatica richiesta sembra sia quella di lasciarsene riempire gli occhi. Questa immediatezza è quanto di più indiretto si dia in letteratura. È un’immediatezza ricercata, un guardare il mortaio accanto alla siepe coscienti di guardarlo in uno specchio, sapendo cioè che è il ricordo di un mortaio il quale non si trova là dove appare, sicché guardarlo significa non aver fatto ancora niente. Bisogna portare il mortaio fuori dalla sua cornice, vederlo come il narratore ignora di averlo visto, ossia di scorcio, comunque altrove rispetto al centro postdatato in cui la memoria lo situa per necessità sue, per la commozione che sempre la investe allorché ritrova una diapositiva sbiadita. In Giorni di guerra ogni dettaglio è centrale perché nessuno sgomita per esserlo. Non ci sono graduatorie neanche di sintassi. Quando un fatto porge uno specchio al narratore, egli vi scruta se stesso quale parte materiale di quel fatto, non in quanto soggetto con facoltà speciali di parola e di giudizio. Di questa assenza di discrimine fa fede la frase comissiana, la frase che Goffredo Parise invidiava tanto a Comisso, tutta in orizzontale, centro e periferia come un unico paesaggio visto dal finestrino di un treno in movimento. La punteggiatura è regolata su cadenze respiratorie, le esigenze di ordine grammaticale seguono a ruota. I periodi si accomodano uno accanto all’altro in una fraternità rettilinea che, seppur incongrua, il lettore accetta e non discute, forse perché riproduce la democrazia spietata di quelle situazioni della vita nelle quali il merito è distribuito a rovescio e chi ha da stare in primo piano è relegato sullo sfondo, e viceversa.

Marco Cavalli

Cover Amedit n° 23 – Giugno 2015 “Il ragazzo dagli occhi di cielo” by Iano

Copyright 2015 © Amedit – Tutti i diritti riservati

Questo articolo è stato pubblicato sulla versione cartacea di Amedit n. 23 – Giugno 2015.

VAI AGLI ALTRI ARTICOLI: Amedit n. 23 – Giugno 2015

Per richiedere una copia della rivista cartacea è sufficiente scrivere a: [email protected] e versare un piccolo contributo per spese di spedizione.