Carissimi amici,

con il post odierno termina la mia esperienza di blogger. Terrò aperto questo spazio solo per eventuali avvisi. Ovviamente lascio il blog a disposizione dei webnauti. Chi vorrà leggere i miei 100 e passa post pubblicati in questi anni, potrà sempre farlo e, statene certi, mi farà piacere. Chi conosce il mio indirizzo mail e desidera comunicare con me, può farlo tranquillamente. Risponderò a tutti.

La ragione di questa decisione è la solita: stanchezza per la grande fatica di produrre, ogni settimana, il compitino da pubblicare sul blog. Non ho più l’età per mantenere questo impegno. Sono sempre più convinto che scrivere deve essere un piacere, altrimenti è solo una sofferenza inutile. Non sono stanco solo per questo. La verità è che, in questi ultimi mesi, non sono stato con le mani in tasca. Non ho fatto il fancazzista, come dicono, scherzando, i miei amici ancora in attività. Anch’io, alla mia maniera, sono stato parecchio laborioso.

1. Sto insegnando italiano in una scuola serale per stranieri. (Una ragazza indiana mi ha chiesto il significato di minchia! e cazzo! le esclamazioni più usate dalle persone che ha conosciuto in Italia e mi ha davvero messo in imbarazzo…)

2. Da diligente blogger ho preparato con cura i miei post settimanali. (Ma ad avere più successo sono state le facezie/barzellette non mie…)

3. Ho letto e commentato molti post dei miei amici virtuali. (Spesso rosicando per la loro bravura e per il numero esagerato di commenti lasciati da splendide fanciulle che a me non m’hanno mai degnato di un‘occhiata…)

4. … qui non scrivo niente per il semplice fatto che non si può spiattellare proprio tutto della propria vita privata!

5. Infine, ho rispolverato il romanzo che, da anni, riposava in un cassetto in attesa dell’ultima e definitiva revisione. Per portare a termine questo (per me) gravoso compito ho speso gran parte delle mie energie mentali. Tutti sanno che scrivere un buon romanzo è una cosa difficilissima, mentre scrivere una ciofeca, è facilissimo… Basta vedere il numero spropositato di romanzi inutili che vengono pubblicati in Italia e nel mondo ogni anno. Per questa ragione, non volendo incrementare di un’altra unità gli inutili seller, ho lasciato riposare il mio romanzo per quattro anni nel cassetto. Quando, sei mesi fa, l’ho riletto, mi è venuto da piangere… Non certo per la gioia o la commozione, ma per avere perso tanto tempo a scrivere un’opera così sconclusionata. Quanti anni ho sprecato in questa avventura! Anni che, invece, avrei potuto dedicare al divertimento e alla vita sociale?! Tanti, troppi.

Pagine che mi sembravano geniali si sono rivelate, a una nuova e più attenta lettura, solo delle banali ripetizioni di pensieri già pensati e masticati da migliaia di altri pseudo scrittori prima di me.

Sono stato più volte sul punto di buttare definitivamente quel mio parto letterario nella pattumiera. A fermarmi è stato il ricordo delle revisioni/recensioni regalatemi da due amiche a cui, qualche anno fa, avevo dato da leggere quel mio ultimo e più sofferto romanzo.

Il parere della prima amica era stato abbastanza positivo e su alcuni capitoli c’era persino appuntata l’esclamazione: bello! Il suo consiglio era stato di lasciare riposare qualche mese il libro e poi di rivederlo in alcuni punti. Solo così sarebbe stato pronto per la pubblicazione.

Il giudizio della seconda amica era stato tragicamente negativo. Pagine e pagine cassate senza pietà, interi paragrafi cancellati… insomma, una vera tragedia. Il suo consiglio era stato di lasciare riposare qualche anno il romanzo e poi di riscriverlo di sana pianta! A suo parere, se l’avessi lasciato così, non sarebbe mai stato pronto per la pubblicazione.

Curiosamente queste due recensioni così diametralmente opposte, mi avevano convinto che, in fondo, il mio libro non era da buttare, ma necessitava di essere ulteriormente pensato, elaborato e riscritto.

Ecco perché ho lasciato passare quattro lunghi anni prima di riprenderlo in mano. Toccava a me di separare il grano dal loglio e di portarlo a una forma più acconcia e intrigante. Per compiere questa ultima revisione ho impiegato cinque mesi, lavorandoci su giorno e notte e, solo pochi giorni fa, sono arrivato a scrivere la parola fine. E, purtroppo, non sono ancora sicuro che il risultato finale sia soddisfacente!

I cinque punti elencati dovrebbero spiegare il mio attuale stato di salute e giustificare il perché devo, forzatamente, mettere in animazione sospesa il mio amato blog.

Sono svuotato non solo psicologicamente ma anche fisicamente e ora sento la necessità di chiudere per un bel po’ con la scrittura. Devo riprendere fiato e rimettermi in sesto.

Appena potrò, trasformerò il libro in e-book e lo auto-pubblicherò su Amazon. Alcuni di voi conoscono già il titolo del romanzo, avendone io già presentato due capitoli nel blog, alcune settimane fa. Si tratta di “Affinità elettive” e di “I cinque cani e la seduta psicoanalitica” che avete accolto con cortese benevolenza. Per ringraziarvi, ho pensato di farvi una promessa e di sottoporvi, come mia ultima presenza su WordPress, un altro capitolo di Io e Agata a cui io tengo in modo particolare.

La promessa è questa: se e quando Io e Agata sarà in vendita su Amazon farò in modo che tutti possiate leggerlo gratuitamente. Vi avviserò con una mail, oppure scriverò su questo blog come fare per scaricarlo gratis.

Il terzo capitolo che presento oggi s’intitola Francesco mio. Questo è un mio vecchio racconto, rivisto e corretto, che comparirà nell’appendice di Io e Agata anche se è parte integrante della vicenda che narro nel romanzo. Il brano è piuttosto lungo, ma mi piacerebbe che lo leggeste e, bene o male, che qualcuno lo commentasse. Senza nessun obbligo, ovviamente.

Siccome questo è il mio ultimo post vorrei togliermi un sassolino dalla scarpa, ben sapendo che "la cosa peggiore che può capitare a una domanda è la risposta".

Io non conosco a fondo l’inglese, però ho sempre pensato che follower volesse significare seguace, uno che ti segue. Pare, invece, che su WordPress questo termine forestiero abbia un altro significato. Mi spiego: in quasi tre anni di mia assidua presenza su questa splendida piattaforma ho collezionato circa 280 follower, ma di questi solo il 10% si sono fatti vivi e hanno colloquiato qualche volta con me… ma tutti gli altri seguaci dove si sono nascosti!?

Forse, per questo corposo gruppo di blogger, follower significava che dovevo essere io a seguire loro? In verità per un po’ l’ho fatto poi, vedendo che non c’era reciprocità di amorosi sensi, ho abbandonato la partita.

Capita così anche a voi? Questa è la mia domanda da un milione di dollari…

Comunque, a volte esagero a lamentarmi. Infatti, tra i miei sostenitori silenziosi, posso vantare una parrucchiera che ha inventato e pubblicizza uno shampoo miracoloso, e un simpatico signore che promuove nel mondo bare e urne cinerarie… Alla prima avrei voluto scrivere che è già un miracolo se, alla mia età, ho ancora quattro capelli in testa e, all’altro, toccandomi di nascosto le parti basse e non conoscendo il mio futuro, avrei voluto dire che mi piacerebbe vivere qualche anno ancora e che alla bara ci penseranno (spero) i miei cari…

Ok, basta recriminazioni più o meno spiritose. È arrivato il momento dei saluti. Chiedendo scusa per questo lungo pistolotto, lascio un calorosissimo abbraccio ai miei followers… indistintamente.

Buona fortuna e lunga vita à tout le monde.

Nicola

Francesco mio

Quando i pompieri riuscirono a entrare nell’appartamento del professor Quilici, lo trovarono seduto su una poltrona e con la bocca sorridente.

Anche il fringuello nella gabbia sorrideva.

Può sembrare un’assurdità, un volatile non può sorridere, ma chi li aveva trovati raccontò che dalla disposizione dell’uomo e della gabbia appoggiata sulle sue ginocchia, i due si stavano certamente guardando negli occhi e poiché il professore pareva sorridere, anche il fringuello doveva avere la sua stessa espressione.

«Sì, sì, – dicevano tutti – il vecchio e l’uccellino avevano dato insieme l’ultimo respiro, sorridendosi l’un l’altro».

Io, all’epoca, ero un ragazzino.

Alla storia del sorriso del fringuello ci ho creduto.

E ci credo ancora oggi.

Il signor Quilici era un professore di musica in pensione. Viveva nel mio stesso palazzo. Quando lo conobbi, avevo quattordici anni. Lui quasi ottanta. Lo incontravo qualche volta scendendo di corsa per le scale dal mio appartamento al quinto piano. Abitava sotto di noi e, salendo a piedi con la borsa della spesa, aveva sempre il fiatone perciò rispondeva al mio saluto solo muovendo lentamente la mano libera.

Fra noi un’amicizia era inevitabile ma, all’inizio, fu vera guerra.

Io andavo matto per la canzone Rock around the clock di Bill Haley, per Only you dei Platters, per Diana di Paul Anka, lui ascoltava tutto il giorno musica classica.

Mia madre mi urlava dietro ogni volta che mettevo sul giradischi i 45 giri al massimo volume, ma io non le davo retta. Un giorno, però, dal pavimento della mia camera sentii sette o otto colpi sordi in rapidissima successione e una voce chiara, anche se lontana, che gridava:

«Basta!»

Proprio in quel momento mamma stava passando per la stanza.

Seguì un ordine:

«Vai dal signor Quilici a scusarti! Fila!»

Scesi al quarto piano e suonai il campanello.

Mi aprì la porta un uomo molto anziano dal viso chiaramente alterato.

«E tu chi sei?» chiese.

«Il bambino del piano di sopra…»

«E allora?»

«Sono venuto a scusarmi per il rumore…»

Non mi fece finire la frase.

«Bravo, hai detto giusto! La tua non è musica, è solo rumore! Va bene, accetto le tue scuse.»

Mentre l’uomo stava richiudendo la porta, sentii un canto acuto, quasi arrogante. Possedevo una coppia di canarini, che adoravo, perciò nei ripetuti e forti ciuinc, uit e ciuit, che provenivano dall’interno dell’appartamento, riconobbi il cinguettio di un volatile.

«Anche lei ha degli uccellini?» chiesi.

«Non uccellini, ma un fringuello maschio…» rispose piccato.

«Posso vederlo?»

La mia domanda lo prese in contropiede. Non sapendo se farmi entrare in casa oppure no, rimase per un attimo indeciso. Poi con la mano spalancò la porta.

Il suo appartamento era tagliato in modo del tutto diverso dal mio. Il lungo corridoio che disimpegnava razionalmente le stanze aveva una parete attrezzata a libreria. Buttando un occhio sugli scaffali, notai che i libri erano disposti in ordine di altezza decrescente da sinistra verso destra. La cucina dava l’idea di un luogo pochissimo vissuto. Non c’era un oggetto fuori di posto, nemmeno una tazzina sporca di caffè sul lavello. Magro e spilungone com’era, forse non faceva nemmeno colazione.

Arrivati nello studio, davanti a me si presentò tutto un altro mondo.

Una stanza così quante volte me l’ero sognata!

Regnava dattorno un magnifico disordine: sulla scrivania, mescolati a spartiti musicali, c’erano pile di dischi a 33 giri e sul pavimento il grammofono, retto da quattro gambe affusolate, stava ancora suonando a bassissimo volume un brano di musica sinfonica. Appesi alla parete più grande c’erano due custodie di violino e due quadri, dipinti a olio, ottime copie (così disse lui) dei famosi quadri di Manet: il Pifferaio e il Guitarrero. Nella parete più piccola, un’altra libreria stracolma di spartiti disposti alla rinfusa che, a tener conto del numero di quelli sparsi per terra, era di sicuro usata quotidianamente.

A fianco della finestra, protetto da una tenda che un tempo doveva essere stata bianca, c’era un treppiede metallico con tre ganci a uncino. Su quello più alto stava appesa una gabbia me-tallica a forma di castello.

Dentro un fantastico uccellino dai mille colori.

Il fringuello saltabeccava incessantemente da un trespolo all’altro, sbatacchiando rumorosamente le sue alucce scure. Il piumaggio del petto tendeva al ruggine, la schiena era verde muschio. Aveva la testa color carta da zucchero, la fronte nera. Anche le ali erano nere a striature giallo–verdognole e portava una macchia bianca all’altezza della spalla. Il ventre era castano chiaro quasi biancastro e il becco tendeva al viola.

Un’esplosione di colori se paragonata al semplice, unico, anche se vivissimo, giallo dei miei canarini. Quello che però mi colpì fu la varietà di suoni che uscivano dalla gola del minuscolo volatile.

Lo feci notare al padrone di casa. Questi, invece di rispondermi, estrasse dalla biblioteca un testo di ornitologia, cercò la pagina giusta e lesse:

“Il suono più strano che emette il fringuello è il francesco mio. Si chiama in questo modo perché il volatile nella parte terminale del canto emette un verso molto simile all’invocazione – francesco mio – , e via in similitudine per gli altri canti.

Con un po’ di pratica è relativamente facile riconoscere altri suoi versi.

Quelli migliori sono:

a) il passerino, alla fine di ogni canto emette un verso simile a quello del passero.

b) il doppietto, emette un canto completo e, un secondo dopo, lo ripete eguale.

c) il buicio, a ogni striscia di canto ultimata allega un verso simile a “buicio”.

d) il cin, inizia e termina il canto con “cin – cin”.

«Ma lei riesce a distinguerli tutti questi suoni?» domandai incuriosito.

«Ho studiato e suonato il violino e ho l’orecchio abituato a cogliere le varie sfumature dei suoni. Ovviamente il fringuello non li emette tutti di seguito ma, a seconda dell’estro del momento, canta in un modo piuttosto che in un altro.»

«Lei veramente riesce a sentirlo quando pronuncia francesco mio?»

L’uomo sorrise alla mia domanda:

«Quello è il verso che fa soltanto a me e solo quando gli do del cibo che lo soddisfa!»

«Lei mi sta prendendo in giro…» protestai.

«Caro bambino, – fece lui – se continui ad ascoltare i tuoi urlatori, non puoi pretendere di cogliere sfumature così sottili.»

«E dai! – pensai dentro di me – Quest’uomo insiste a burlarsi di me!»

Poi, come proseguendo un suo ragionamento, tornò a prendere un altro libro sullo scaffale e quando ebbe trovato quello che cercava, disse:

«Il canto del fringuello non lo apprezziamo soltanto noi musicisti, ma anche i poeti. Tu conosci Giovanni Pascoli, vero?»

Non aspettò nemmeno la mia risposta e continuò:

«Pascoli ha scritto una splendida poesia sul fringuello. Il titolo è Il fringuello cieco e, per non annoiarti, te ne leggo solo poche righe. Attese un attimo, poi, con voce ispirata e ben impostata, recitò:

“Finch… finché nel cielo volai,

finch… finch’ebbi il nido sul moro;

c’era un lume, lassù, in ma’ mai,

un gran lume di fuoco e d’oro,

che andava sul cielo canoro,

spariva in un tacito oblìo…“

«La senti la musica che viene fuori da questi versi?» domandò poi.

«Sì, sì!» dissi, mentendo alla grande. Se qualcosa avevo provato, era solo un po’ di vergogna per la mia assoluta incapacità di apprezzare le poesie. A scuola ce ne facevano studiare tantissime a memoria e da ciò proveniva la mia idiosincrasia per quel strano modo di esprimere concetti e pensieri.

«I professori di lettere – continuò, come leggendomi nel pensiero – sbagliano a costringervi a studiare a memoria le poesie! Farebbero meglio a insegnarvi a leggerle ad alta voce, con la corretta dizione! In questo modo, forse, apprezzereste la musica che c’è in ognuna di loro…»

Interruppe subito il suo ragionamento perché si accorse di avermi messo in grande imbarazzo. Un attimo dopo mi accompagnò alla porta.

Nei mesi seguenti mi sforzai a tenere basso il volume del giradischi e tentai persino di leggere ad alta voce sul mio libro di antologia alcune famose poesie. L’effetto acustico della mia dizione doveva sembrare però alquanto stridulo e angosciante, perché mia madre spesso entrava di corsa in camera credendo che stessi male. Dovetti, a gran fatica, imparare a regolare il tono della voce e ad abbassare ad altezze più umane il braccio sollevato e teso con cui accompagnavo la recita dei versi.

Dopo innumerevoli e penosi tentativi, riuscii finalmente a declamare in modo decente Davanti San Guido di Carducci: “I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar…” e persino a sentire la musica che c’era in quella poesia.

Avrei voluto correre giù dal professore a fargli sentire i miei progressi, ma qualcosa mi impediva di farlo. Da qualche giorno dal suo appartamento uscivano pochissimi suoni, niente musica classica e neppure il canto del fringuello.

C’era qualcosa che non andava, me lo sentivo sulla pelle.

Vivendo da solo, il signor Quilici era costretto a procurarsi di persona le provviste per la settimana. Lo faceva ogni mercoledì mattina al mercatino rionale. Molte volte, quando il mio turno a scuola cadeva di pomeriggio, andavo con la mamma allo stesso mercato e lo incontravo mentre sceglieva la verdura per sé e per l’uccellino. In queste occasioni riuscivo a scambiare qualche chiacchiera con lui e spesso, quando la nostra spesa era leggera, lo aiutavo a portare su per le scale le sue borse piene. Il suo respiro era così affannoso da farmi temere che un giorno o l’altro non ce l’avrebbe fatta a salire tutti e quattro i piani.

Da un paio di settimane, però, il professore non si era fatto vivo al mercato.

Il secondo mercoledì segnalai a mia madre la sua assenza e lei mi consigliò di andare a suonare al suo appartamento.

Dopo un’attesa infinita, la porta si aprì e vidi davanti a me non l’uomo che conoscevo ma un essere rinsecchito e barcollante. Aveva occhiaie profonde e i capelli erano del tutto fuori posto. Il vestito era spiegazzato e pieno di borse alle ginocchia: chissà da quanti giorni non se lo cambiava!

Invece di salutarmi e invitarmi a entrare, in modo alquanto brusco chiese:

«Cosa vuoi?»

«È un po’ che non la vediamo e la mamma e io eravamo preoccupati…» risposi.

Ci mise un secondo a scoppiare in un pianto senza freni.

«Cosa le è successo?»

«Il mio fringuello ha perso la voce! Non canta più… morirà presto…»

Mi fece entrare in casa e mi condusse nello studio. Le tapparelle erano completamente abbassate, il disordine che mi aveva così affascinato la prima volta, ora aveva preso il sopravvento e rendeva squallida la stanza. Piatti con avanzi di cibo ammuffito avevano invaso la scrivania, normalmente ingombra di mille altre cose. C’erano foglie d’insalata rinsecchita e ossetti di seppia sparsi un po’ dovunque. Un puzzo incredibile rendeva difficoltoso respirare.

«Posso aprire le finestre per cambiare l’aria?» chiesi, cercando di essere il più possibile gentile.

«Fa come vuoi…»

Con voce lugubre, inframmezzata da un pianto lamentoso e da un’espressione di apatia stampata sul viso, mi raccontò che due settimane prima, mentre gli stava dando il solito cibo, il fringuello aveva improvvisamente emesso un verso rauco, straziante e da allora non aveva più cantato. Da quel giorno a malapena accettava un po’ di granaglie.

«Ha chiamato il veterinario?» chiesi.

«Ti pare che un veterinario si muova per uno stupido uccello che non canta più?»

Non sapendo cosa fare per aiutarlo, mi misi allora a raccogliere i piatti sporchi e a rassettare dattorno. Mentre eseguivo quelle semplici operazioni, la mia mente era indaffarata a cercare una soluzione al suo problema. Ben presto però dovetti arrendermi. Quando nello studio una parvenza di ordine fu ristabilito, non potei fare altro che salutarlo lasciandolo solo con il suo sconforto.

Avevo da poco iniziato il primo anno al liceo scientifico Righi che era, a detta di tutti, il migliore della città. Fra i cinque o sei professori che ci seguivano, ero convinto che avrei trovato chi sarebbe stato in grado di darmi una mano a risolvere il problema del signor Quilici. Raccontai la storia del fringuello, diventato improvvisamente muto, al mio professore di scienze, ma l’unica cosa che riuscii a ottenere fu un sorriso di compatimento:

«Ragazzo mio, con tutti i grandi problemi che ci sono al mondo, il tuo mi sembra davvero poco importante!»

Ottenni la stessa indifferenza dal professore di italiano e da quello di matematica.

Stavo ormai per perdere ogni speranza, quando, una mattina, l’insegnante d’inglese prese a parlare di un libro che aveva appena finito di leggere e il cui titolo era:

Siamo tutti nati poliglotti di Alfred A. Tomatis

Spiegò che, avendo da poco iniziato a studiare una lingua straniera, qualcuno di noi avrebbe fatto parecchia fatica a impararla. Nel parlarla, alcuni si sarebbero trovati a disagio, come quando si indossano vestiti più larghi o più stretti di un’altra persona.

A detta di Tomatis “queste sensazioni non sono cose immaginarie: un corpo che parla una lingua risuona in maniera diversa dal corpo che ne parla un’altra, e se un corpo parla una lingua con la quale non entra in risonanza, per quanto la si studi, non la si padroneggerà mai”.

Nel libro citato – aggiunse il professore – era indicata una strada per rendere possibile un effettivo multilinguismo dei cittadini d’Europa, una strada fondata tutta sull’ascolto.

“Alfred Tomatis fu immerso fin dall’infanzia in un variegato mondo sonoro: i nonni erano italiani e parlavano nizzardo, un dialetto ricco di influenze dal piemontese, il padre, cantante lirico, era un famoso basso all’Opera di Parigi. Queste esperienze, unite alla vocazione per la medicina, lo portarono ad approfondire i rapporti tra l’orecchio, la voce, e la salute degli esseri umani. Sarebbe stato perciò riduttivo definire Tomatis un otorinolaringoiatra, piuttosto lo si sarebbe potuto chiamare un professore dell’orecchio”.

A questo punto la mia attenzione era diventata vivissima: forse Tomatis avrebbe risolto il problema che mi assillava.

Cominciai a prendere degli appunti, scrivendo con estrema cura tutto quanto l’insegnante stava spiegando e, tornando a casa in tram, li rilessi più e più volte.

“Nelle prime pagine del suo libro l’autore racconta che a dare inizio alla sua ricerca fu l’osservazione delle sordità professionali degli operai che lavoravano negli arsenali dell’aeronautica negli anni ‘50. Da essa trasse le cosiddette tre leggi del metodo Tomatis:

1) La voce esprime solo ciò che l’orecchio può sentire.

2) Se l’ascolto si modifica, immediatamente e inconsciamente si modifica anche la voce.

3) È possibile trasformare durevolmente la fonazione se la stimolazione acustica viene mantenuta per un certo tempo (legge della rimanenza).

Ma ciò che mi colpì di più fu la seguente riflessione sugli effetti terapeutici della musica classica:

“Le opere di Vivaldi, insieme a quelle di Mozart, Tchaikovsky e Corelli, sono state incluse nelle teorie di Alfred Tomatis per dimostrare i benefici della musica sul comportamento umano e vengono utilizzate nella terapia musicale”.

Ecco la soluzione che cercavo! Sostituendo in quella frase l’aggettivo umano con animale, risultava che la musica avrebbe potuto curare anche il fringuello.

Corsi a casa e feci le scale a tre per tre. Arrivato al quarto piano suonai alla porta dell’appartamento del professor Quilici, senza chiedere permesso entrai in casa e gli raccontai quanto avevo appreso a scuola.

L’uomo mi ascoltò prima con grande scetticismo, poi, man mano che gli spiegavo come avremmo dovuto procedere, fu preso anche lui dall’entusiasmo.

«Ecco perché non canta più! – disse – Da due settimane il mio fonografo si è guastato e da allora il fringuello sta facendo lo sciopero della voce!»

«E se le prestassi il mio e gli facessimo sentire dei pezzi delle mie band?»

Un’occhiataccia mi fece capire che non era il momento di scherzare.

Salii nel mio appartamento, presi il giradischi e lo sistemai nello studio del professore.

Mettemmo poi la gabbia su una sedia molto vicina agli altoparlanti e il signor Quilici, nella sua vasta discoteca, scelse un pezzo di Mozart. Nel locale, per tanti giorni silenzioso, le note melanconiche e gioiose di Così fan tutte si sparsero per l’aria e attraversarono anche la gabbietta.

Tutti e due ci aspettavamo qualcosa.

Ma non accadde nulla.

La bestiola apatica era e tale rimase per tutto il tempo in cui la musica aveva ripreso possesso della stanza.

Me ne tornai a casa deluso ma non completamente vinto.

«Può tenere il giradischi per tutto il tempo necessario. – dissi – Cambi musica, può darsi che Mozart non gli piaccia!»

Per più di una settimana il professore passò le giornate a cercare fra i suoi dischi il brano sinfonico che poteva compiere il miracolo. Fu tutto inutile, il fringuello non dava segni di ripresa, anzi, a volte, rifiutava persino il suo cibo preferito. Forse la terapia musicale era efficace sugli umani, di certo si stava rivelando un fiasco con gli animali. L’uccelletto era ormai ridotto a pelle e ossa, mancava davvero poco alla sua fine.

Si trattava solo di attendere.

In un pomeriggio noioso come tanti altri, stavo studiando di malavoglia geografia, quando, tra uno sbadiglio e l’altro, sotto i miei piedi sentii sette o otto colpi sordi. Quei colpi che provenivano dallo studio del professore, erano il nostro mezzo di comunicare: tre volevano dire vieni giù, di più significavano emergenza.

«Oddio! il fringuello è morto!» pensai.

Col cuore in gola scesi al quarto piano.

Quando il signor Quilici aprì la porta, una musica molto triste e una voce che mi fu difficile stabilire se di uomo o di donna, arrivò alle mie orecchie.

«Ha cantato di nuovo… con un pezzo di Vivaldi!” disse il professore.

Corsi nello studio. La musica era a un livello molto alto e quasi copriva i versi dell’uccellino. Abbassai leggermente il volume del giradischi in modo da riuscire a sentire la voce del fringuello. Il suo canto era bellissimo e melodioso come mesi prima. Mi sedetti su una poltrona e chiusi gli occhi per assaporare meglio l’atmosfera che si era creata nella stanza.

Non posso dire con assoluta sicurezza se ero sveglio o se sognavo, ricordo solo che, a un certo punto, udii con estrema chiarezza due suoni che non avevo mai uditi prima:

francesco mio!

cin cin!

Giuro di averli sentiti.

Due settimane dopo quello straordinario evento, i pompieri furono costretti ad abbattere la porta dell’appartamento del professore.

Fine

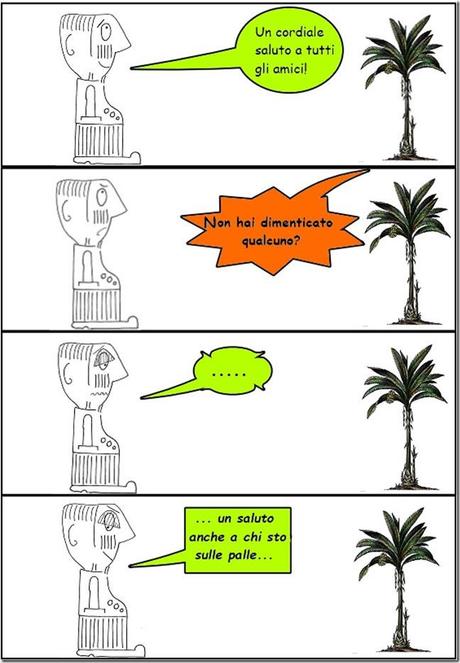

Crediti: la strip del Signor Giacomo mi appartiene. L’immagine che accompagna il racconto Francesco mio è una mia rielaborazione di una scultura di Alberto Giacometti, il famoso scultore e pittore svizzero.