Don Coscarelli lo immagino in un appartamento confortevole, non extra-lusso, a Hollywood o lì vicino, dove s’è fatto per decenni un certo tipo di cinema basso, accanto alle superproduzioni che, alla prima, richiamavano sul Sunset Boulevard centinaia di persone.

Il suo studio, pieno di cimeli dei suoi film, lavora dal 1976, da quando aveva ventidue anni, e di altri classici della serie B, quei film che esplicitano il loro messaggio non attraverso le emozioni e i drammi dei protagonisti, quelle lacrime che spianano la strada verso l’Oscar, ma attraverso i mostri di cartapesta, con dentro un uomo a muoverli, che soffoca, perché non progettati per quello scopo, attraverso i mecha di Rob Bottin, magari, e attravero la CGI. Ma sempre di mostri si tratta, lumache zannute che ti si appiccicano al petto, scavando, mosche che volano in bocca e sedimentano nello stomaco, arti spappolati e budella al vento.

Perché i mostri al cinema sono gli araldi del fantastico.

Quindi Don me lo immagino circondato dalle sue creature, in uno spazio a sua immagine e somiglianza, pieno zeppo di queste ossessioni, magari mentre si fa tre dita di whisky insieme a Bruce Campbell, e si passano a vicenda gli occhialoni di Elvis e ridacchiano raccontandosi aneddoti di Bubba Ho-Tep.

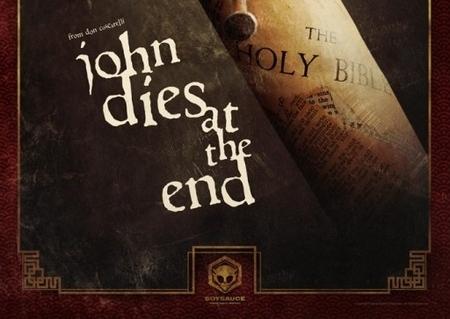

Ma c’è quel nuovo racconto di David Wong, su una salsa di soia, che in realtà è una potente droga, uno psicotropo in grado di far viaggiare, letteralmente, da un posto all’altro, e dei mostri ultra-dimensionali che vogliono riprendersela e venire a far danno qui da noi, da portare in scena. C’è da filmare, nel lontano 2012, era del marketing e delle sceneggiature studiate a tavolino per spettatori apatici, una storia folle.

E Don Coscarelli sa che è l’uomo giusto. A lui il compito. A lui la sedia da regista.

***

Ed era dall’ottantasei, da Grosso Guaio a Chinatown, che non assistevo a niente del genere. Un pasticcio che permette a due studentelli di college di salvare il mondo, assistiti dal Kurgan Clancy Brown, e da un cane magnifico, reso senziente dalla droga, la salsa di soia, Bark Lee.

Elementi classici del fantasy, quali gli eroi, la predestinazione, la compagnia di avventurieri, i cui difetti divengono punti di forza e elementi in grado di superare le difficoltà, come la ragazza monca, la cui mano fantasma è la sola in grado di aprire una porta che non esiste, i nemici ineffabili, la riflessione che parte da elementi reali che tutti sperimentiamo, tipo il dormiveglia, quando il nostro cervello elabora, trasformandoli in immagini di senso compiuto durante il sogno, gli stimoli che continua a ricevere dall’esterno, come l’allarme di un’automobile, il rumore di un tuono; o ancora la nostra abitudine di attribuire a una voce sentita al telefono un aspetto che mai è quello reale. Tutti questi elementi, uniti a un gusto del pulp invidiabile, alle fobie più elementari, che sia quella per gli insetti, per i vermi giganti, per i blob di materia informe dai grossi occhi e dalla cattiva coscienza, e infine i viaggi attraverso le dimensioni parallele.

Questo è John dies at the End (E alla fine John muore). Un calderone d’idee che forgia il nuovo fantastico.

Un miraggio, in sostanza. Esperimento irriproducibile, fino a quando Coscarelli non deciderà di rimettersi su quella sedia da regista e farne un altro. Da Bubba a John son passati dieci anni, se si eccettua una breve parentesi a Masters of Horror.

Quanto passerà prima di riuscire a vedere Bubba Nosferatu: Curse of the She-Vampires, il cui titolo già promette meraviglie?

Non è dato saperlo, ma già leggerne consola.

***

John dies at the End, quindi. Volete sapere se John muore davvero, alla fine? Non so, potreste chiederlo a Paul Giamatti, se non vi scompare da sotto il naso. Paul Giamatti, che in quest’ambiente è naturale, è fatto per lui, col suo aspetto da impiegato del catasto pancione, però benevolo. Del Kurgan ho già detto, ché Clancy Brown resta il Kurgan, anche quando fa Marconi, un telepredicatore dotato di poteri sovrannaturali, in grado di disintegrare il demone dei salsicciotti parlandoci al telefono.

E potrei andare avanti per altre duemila parole, in questa recensione, a scrivere nonsense, come sto facendo. Ma trovo sia il metodo migliore, perché John dies at the End si oppone, per il suo stesso esistere, a tutti i tentativi di catalogazione. Per cui, voi che cercate il purismo e le facili scorciatoie, siete destinati a sbattere la testa contro il muro, e perire nel tentativo.

B-Movie ho detto, che se mi leggete da tempo sapete che non è definizione perniciosa, ma sottende a quell’universo della narrativa (sì, il cinema è narrativa), negato dal mondo che ha rinunciato a sognare. Poi, per fortuna, ci sono quelli che hanno bevuto la salsa di soia, che se non ti usa ti ammazza, e non hanno smesso di ritenere questa realtà troppo povera, e considerano tutto ciò che dai mostri stipati nella retorica è giudicato sciocco, meraviglioso.

John dies at the End è il calderone del meraviglioso. E dello schifoso, e del ribrezzo, senza limiti, senza ragione, senza senso. Tutto è mescolato al suo interno, persino il tempo.

Vedo già le facce di coloro che, per giungere da A a D devono per forza passare per B e per C. E godo nel trovarle spaesate.

***

Alla fine, quindi, che ci dobbiamo raccontare? Che, probabilmente, se avrò la fortuna e il coraggio di prendere un altro cane, lo chiamerò Bark Lee. Che mi piacerebbe avere una fidanzata come Amy, colei che apre le porte verso le altre dimensioni, e che mi rivedo, uguale uguale non in John, ma in David, il compare, il protagonista, quello che, di fronte agli abitanti di Terra 35 che chiedono aiuto di fronte a una catastrofe planetaria, non vede l’ora di zittirli, perché parlano impostati e vomitano retorica, come i peggiori assimilati. Non tutti i mondi paralleli meritano di essere salvati.

E, vediamo un po’, che altro, l’accetta, all’inizio, che serve per ammazzare i ritornanti, la mazza da baseball chiodata in cima, sulla quale sono state incollate pagine del vecchio testamento, il fucile a palle di vernice alimentato a propano e tante altre finezze, come la maschera a saldatore incollata a quella di un teschio.

Il parco giochi di Coscarelli si permette persino di recuperare suggestioni del vecchio Phantasm, citazioni di Kubrick, anche se a modo suo, nella distesa di donne mascherate con seni perfetti in mostra, così denudate per “non creare imbarazzo”, e Don trasmette l’idea, ma potrebbe essere in effetti una mia suggestione, di stare tentando, attraverso i suoi film, di creare un suo universo personale. Sembra, infatti, di passeggiare nello stesso mondo fantastico del quale, di tanto in tanto, ci narra un tassello in più.

Grazie, Don, per queste splendide e folli visioni.

Indice delle recensioni QUI