La città ideale, tempera su tavola di incerta attribuzione (1490-95), Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

L'autonomismo e l'individualismo cittadini impostisi nella penisola dopo la Pace di Lodi (1454) danno impulso a diverse iniziative per il rilancio dell'immagine cittadina e di un'urbanizzazione ispirata agli ideali di armonia recuperati grazie alla lettura dei documenti tecnici e artistici latini (in particolare quelli vitruviani). Nell'operazione di razionalizzazione delle piante e del volto delle città è ovviamente implicita una pesante critica alle costruzioni medievali, che avevano creato assembramenti di edifici senza alcun criterio di distribuzione e praticità.

Le nuove costruzioni e gli interventi di riqualificazione, come tutta la produzione artistica, devono essere regolati secondo principi rigidi di equilibrio e simmetria, motivo per cui, nella scansione degli spazi (siano essi piazze, complessi monumentali, strutture difensive o palazzi aristocratici), dominano le piante rotonde o comunque inscrivibili in una circonferenza, le sovrapposizioni di ordini e il calcolo millimetrico dell'effetto prospettico.

La città ideale, olio e tempera su tavola (1485 c.a.), Baltimora, Walters Art Gallery

In questo clima di ricerca di un'armonia funzionale vengono realizzati i numerosi dipinti intitolati La città ideale, due dei quali (quelli delle figure precedenti) di produzione urbinate e riconducibili alla mano di Piero della Francesca, di Luciano Laurena o di anonimi artisti fiorentini. In essi si nota un attento studio della prospettiva e un inquadramento degli edifici che conferisce ai dipinti un impianto trapezoidale, con i due lati obliqui delimitati da edifici a pianta quadrata su più livelli e con il lato superiore più corto occupato da costruzioni messe in rilievo dalla guida in profondità: il tempietto rotondo nella tavola urbinate, l'arco romano nell'opera di Baltimora.

Francesco di Giorgio Martini, La città ideale (1477 c.a.), Berlino, Gemäldegalerie

L'esemplare di Città ideale proposto invece da Francesco di Giorgio Martini inquadra la città in un impianto simile, ma riprendendola dall'interno di un porticato, aggiungendo così un'architettura nuova e aprendo invece il lato corto dello scorcio su un porto, anziché chiudere il fondo con un edificio da utilizzare come fuoco.

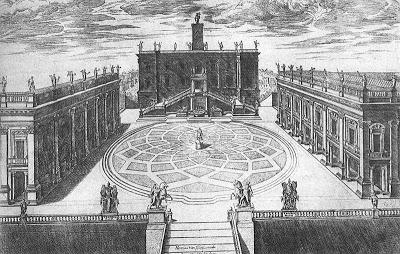

Alla stessa scansione di piani si riconducono la riqualificazione di Pienza affidata a Bernardo Rossellino da Pio II e l'intervento di armonizzazione di Piazza del Campidoglio a Roma, commissionata da Paolo III a Michelangelo, che intervenne chiudendo il lato destro della piazza con un edificio prospiciente al Palazzo Senatorio, il cosiddetto Palazzo Nuovo, definendo una pavimentazione geometrica e ponendo al centro della terrazza (il cui fondo si apre, ai fianchi del Municipio, sul foro romano) la statua equestre di Marco Aurelio.

Il Campidoglio, incisione di Etienne Dupérac (1568)

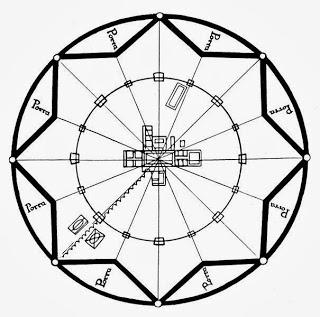

Ma l'ideale della città perfetta non ispira solamente dipinti e interventi circoscritti, tant'è che il Filarete progetta un'intera città a pianta stellata chiamata Sforzinda in onore del duca di Milano Francesco Sforza (1461-64). Lo stretto legame fra le vicende politiche, i protagonisti della storia e questi interventi artistici si spiega con l'esigenza da parte dei poteri locali, in una penisola composta da città-stato o stati regionali fortemente concentrati sulla città sede del potere, di esibire un'immagine perfetta, bella e simbolo di un'armonia non solo estetica, ma anche governativa.

Filarete, pianta di Sforzinda (1461-1464)

La definizione del volto vittadino, dunque, si identifica con la manifestazione di un ideale politico e civico, la perfezione delle forme ricalca quella dell'amministrazione e della coesione sociale, la facies urbanistica diventa la rappresentazione materiale del principio della civitas di ispirazione latina su cui le signorie rinascimentali basano la legittimazione della propria autorità.

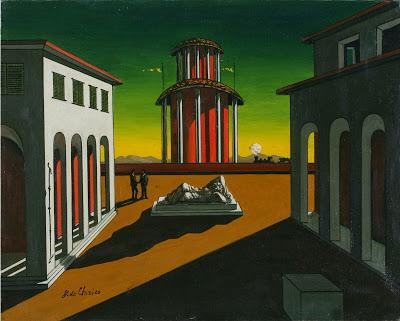

Piazza d'Italia, la rielaborazione metafisica di Giorgio de Chirico (1915)

C.M.