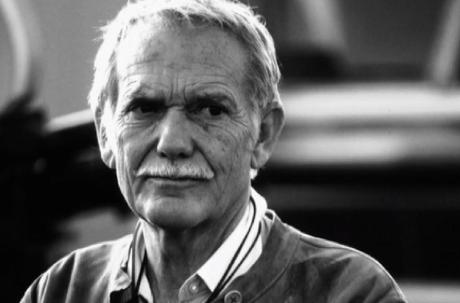

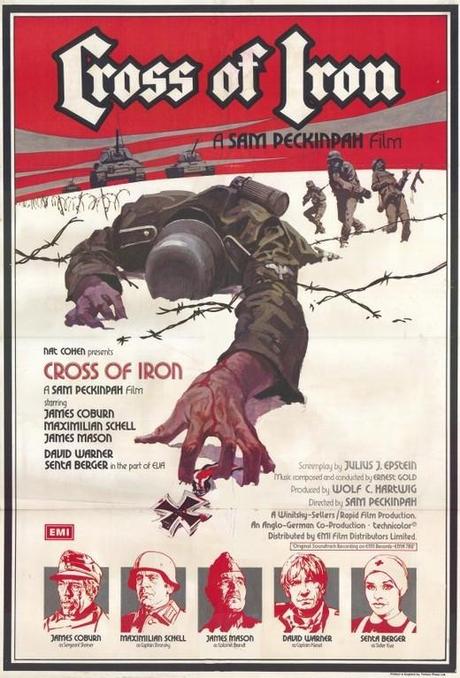

Il cinema è un’arte che non dimentica. Anche quando frammenta, destruttura, digerisce attimi di tempo ed eternità non lascia scampo alla memoria, costringendola ad inseguire il fantasma del ricordo. Todd Solondz nel suo magnifico “Life during wartime”, spiazzante seguito/rielaborazione del precedente “Happiness” ha reso scopertamente visibile il segno di questa ricerca. Il cinema di Sam Peckinpah è cinema appesantito e reso leggerissimo da questo doppio movimento: il tornare e il partire dell’immagine. L’apparire di una visione e il suo immediato divenire ricordo. Il suo manifestarsi prolungato e la sua subitanea esplosione. Il dilatarsi nel tempo indefinito di un ralenty e la compulsiva cupio dissolvi di un montaggio che frammenta tutto il frammentabile. Ricordo, memoria collettiva, vendetta. Non stupisce sentire citare lo zio Sam da uno come Johnnie To a proposito dei modelli estetici che stanno dietro il suo ultimo, bellissimo, “Vengeance”: la vendetta è sempre figlia di un ricordo incancellabile, scritto su fotogrammi sporchi di sangue o lacerati da una granata. “La croce di ferro” è uno dei titoli meno celebrati nella filmografia di Sam Peckinpah. Eppure, per discendenza diretta, ha dato origine ad un figlio (“Quel maledetto treno blindato” di Enzo G. Castellari) e, ancor più, un nipote (“Inglorios Basterds”) di recente balzati agli onori della ribalta cinefila. Eppure è probabilmente la sintesi più compiuta, estrema e coraggiosa di tutti i motivi fondanti del cinema dello zio Sam. Quasi dei comandamenti. Primo: mettere da parte le uniformi, ridicolo orpello di una stolida apparenza socialmente riconosciuta. Secondo: imparare a disubbidire agli ordini. Terzo: il gusto della sconfitta può non essere così amaro, se si è combattuto per qualcosa in cui si crede davvero. Quarto: diffidare da qualsiasi forma di ricompensa al valore. Quinto: a volte la migliore vendetta non si trova molto lontano dall’eco di una sonora risata. L’ultimo cantore delle sbiadite leggende del vecchio West, meravigliosamente incarnato nelle fattezze di Wilbur Olsen, lo scribacchino da quattro soldi in “China 9, Liberty 37” di Monte Hellman, avvezzo a costruire le menzogne di epica grandezza su cui si fonda il mito della frontiera, sapeva distinguere e sapeva insegnare. I suoi film costituiscono un lascito estetico e “morale” di prima grandezza, che non possiamo permetterci di perdere di vista. O di dimenticare. La redazione di Cinedrome ha scelto di aprire il nuovo anno con la ferma volontà di ripartire da questa certezza.