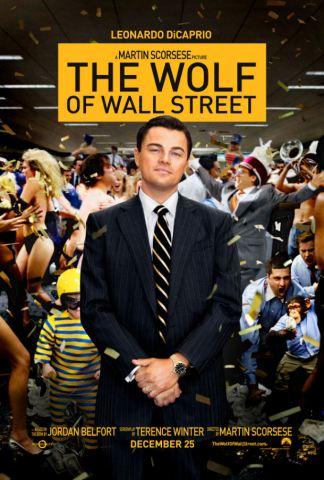

L’inevitabile confronto con il Gordon Gekko di Wall Street viene tirato in ballo in un dialogo dopo poche scene, quasi a mettere in chiaro sin dall’inizio che Jordan Belfort è il suo esatto opposto. Quella interpretata da Micheal Douglas era una figura immaginaria che nella testa di Oliver Stone, con quella sua epica caricaturale che ce lo fa amare e odiare allo stesso tempo, doveva avvicinarsi il più possibile alla realtà. Proprio per questo il risultato era didascalico e non troppo credibile. Jordan Belfort, invece, è una persona reale. La prima grande intuizione che ha permesso a Martin Scorsese di girare il suo film migliore da quasi vent’anni a questa parte è l’aver raccontato la sua storia in chiave grottesca, cioè nell’unico modo possibile. Perché come credete si possa rendere altrimenti un universo dove stagisti ventunenni muoiono per sfinimento dopo tre giorni consecutivi di lavoro? Belfort, giovane figlio della working class americana, perde l’innocenza nel suo primo (e ultimo) giorno alla Rothschild, scolandosi il primo Martini pre prandium con il top manager (interpretato da un Matthew McConaughey splendidamente sopra le righe, come tutti gli attori di una pellicola dove l’eccesso è una cifra stilistica necessaria) che afferma di masturbarsi tre o quattro volte al giorno per reggere lo stress di ritmi che noialtri – che ai soldi non pensiamo troppo e proprio per questo non ne abbiamo tanti – non riusciremmo nemmeno a concepire. Siamo subito catapultati in un macrocosmo che ci pare troppo assurdo per essere vero. E invece l’unica cosa assurda sarebbe pensare che Scorsese stia esagerando. Ok, ci sta mettendo un po’ del suo ma, fidatevi, non sta esagerando più di tanto. Perché il mondo della finanza non è poi tutto questo ineffabile impero del male. C’è una meravigliosa puntata di South Park dove Cartman entra in fissa con il cospirazionismo sull’11 settembre per poi scoprire che è andata veramente come vogliono le versioni ufficiali e che tutte le teorie del complotto erano funzionali all’establishment perché la gente potesse continuare a credere di avere a che fare con occulti strapoteri dei quali essere terrorizzati, non con una classe dirigente di comuni mortali non impossibile da fottere. Il vero problema dei complottisti di ogni risma è che finiscono per fare il gioco di chi vorrebbero condannare, dipingendo un’élite onnipossente contro la quale siamo del tutto inermi. È molto più confortevole vederla così piuttosto che ammettere che reagire non ci interessa più di tanto. Come diceva Andreotti, finché mangeremo tre volte al giorno non faremo mai la rivoluzione.

L’inevitabile confronto con il Gordon Gekko di Wall Street viene tirato in ballo in un dialogo dopo poche scene, quasi a mettere in chiaro sin dall’inizio che Jordan Belfort è il suo esatto opposto. Quella interpretata da Micheal Douglas era una figura immaginaria che nella testa di Oliver Stone, con quella sua epica caricaturale che ce lo fa amare e odiare allo stesso tempo, doveva avvicinarsi il più possibile alla realtà. Proprio per questo il risultato era didascalico e non troppo credibile. Jordan Belfort, invece, è una persona reale. La prima grande intuizione che ha permesso a Martin Scorsese di girare il suo film migliore da quasi vent’anni a questa parte è l’aver raccontato la sua storia in chiave grottesca, cioè nell’unico modo possibile. Perché come credete si possa rendere altrimenti un universo dove stagisti ventunenni muoiono per sfinimento dopo tre giorni consecutivi di lavoro? Belfort, giovane figlio della working class americana, perde l’innocenza nel suo primo (e ultimo) giorno alla Rothschild, scolandosi il primo Martini pre prandium con il top manager (interpretato da un Matthew McConaughey splendidamente sopra le righe, come tutti gli attori di una pellicola dove l’eccesso è una cifra stilistica necessaria) che afferma di masturbarsi tre o quattro volte al giorno per reggere lo stress di ritmi che noialtri – che ai soldi non pensiamo troppo e proprio per questo non ne abbiamo tanti – non riusciremmo nemmeno a concepire. Siamo subito catapultati in un macrocosmo che ci pare troppo assurdo per essere vero. E invece l’unica cosa assurda sarebbe pensare che Scorsese stia esagerando. Ok, ci sta mettendo un po’ del suo ma, fidatevi, non sta esagerando più di tanto. Perché il mondo della finanza non è poi tutto questo ineffabile impero del male. C’è una meravigliosa puntata di South Park dove Cartman entra in fissa con il cospirazionismo sull’11 settembre per poi scoprire che è andata veramente come vogliono le versioni ufficiali e che tutte le teorie del complotto erano funzionali all’establishment perché la gente potesse continuare a credere di avere a che fare con occulti strapoteri dei quali essere terrorizzati, non con una classe dirigente di comuni mortali non impossibile da fottere. Il vero problema dei complottisti di ogni risma è che finiscono per fare il gioco di chi vorrebbero condannare, dipingendo un’élite onnipossente contro la quale siamo del tutto inermi. È molto più confortevole vederla così piuttosto che ammettere che reagire non ci interessa più di tanto. Come diceva Andreotti, finché mangeremo tre volte al giorno non faremo mai la rivoluzione.

Mi dispiace il quaalude non si becca più in giro, siete arrivati tardi, commenta Belfort con beffardo sussiego, illustrando allo spettatore la sua insaziabile propensione per gli stupefacenti, matrice di alcune delle sequenze più memorabili. Perché, diciamo la verità, chi tra noi non disdegna sperimentare con le sostanze psicotrope, durante la visione non potrà non pensare che, mannaggia, una botta di quaalude non sarebbe male, giusto per vedere che effetto fa. Ci

PS Se queste tematiche vi interessano, o avete semplicemente voglia di capirci qualcosa, vi consiglio due pellicole dedicata all’esplosione della crisi finanziaria del 2008: il documentario Inside Job di Charles Ferguson e l’ottimo docudrama Too Big to Fail di Curtis Hanson, dove i convulsi giorni del crac di Lehman Brothers vengono ripercorsi tramite un cast stellare nel quale figurano, tra gli altri, Paul Giamatti (nel ruolo del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke), James Woods (il boss di Lehman, Rick Fuld), William Hurt (l’allora segretario al Tesoro, Henry Paulson) e Evan Handler – il Charlie Runkle di Californication – nei panni di Lloyd Blankfein, numero uno di Goldman Sachs.