La consapevolezza della macchina da presa

La consapevolezza della macchina da presa

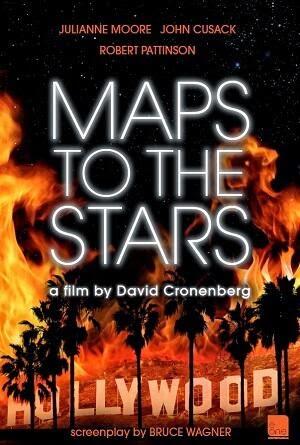

Raramente si può provare una sensazione di stordimento paragonabile a quella che ho provato uscendo dalla sala dopo Maps to the stars. Si tratta, ovviamente, di uno stordimento piacevolissimo: il ritorno del grande David Cronenberg è infatti uno dei suoi massimi capolavori. E come mai? Maps to the stars, ad un occhio disattento, non sarà sembrato una grande innovazione dei canoni dell’autore, ma è necessario rivedere tutta la filmografia del canadese, tra i più influenti, innovativi e geniali registi viventi, per inquadrare l’importanza della sua ultima opera all’interno del contesto che ne caratterizza l’essenza, ovvero il contesto del ‘degradante’ (forse) e satirico sviluppo psicosomatico della materia carnale e psicologica al centro del mondo di David Cronenberg. E, in questo mondo, Maps to the stars rientra nonostante non possa sembrare immediato. Cronenberg, dopo l’esordio Stereo (1969), film di fantascienza sperimentale e muto in bianco e nero (che a suo modo contiene già i temi che caratterizzano il mondo del regista), è diventato presto celebre per essere il creatore di un genere definito ‘body horror’, un sottogenere del film dell’orrore basato sulla paura delle mutazioni fisiche, dei cambiamenti corporali e dei collegamenti tra essi e la psicologia umana: insomma, film violenti ed estremi incentrati sul binomio carne-mente. Dei suoi primi lungometraggi, probabilmente il più rappresentativo è Il demone sotto la pelle (1975), che, con la sua assoluta anarchia visiva fa dimenticare i limiti imposti dal budget basso tramite orgiastici riti fisici e tribali horror-ifici e splatter, finisce per essere un caotico ritratto di una società in decadimento psicosomatico mostrata attraverso una struttura narrativa che va progressivamente dall’alto verso il basso, o ancor meglio dall’ordinato al caotico. È così rappresentativo perché non solo mostra sia la concezione cronenberghiana della violenza che quella del sesso (che sono chiaramente gli argomenti più difficili ed importanti da trattare nell’universo dei cambiamenti fisici), ma anche perché ha una conclusione a climax come la maggior parte dei capolavori del regista. Dopo i vari film successivi (uno su tutti Scanners 1981), l’autore si è rivoluzionato con Videodrome (1983), da molti considerato il suo apice contenutistico; un film che mostra una malsanità visuale distopica e sarcastica - oltre che profondamente disturbante - senza sbilanciarsi nella regia, creando un distorto contrasto tra la schizofrenia a volte pseudopornografica della trama e delle soluzioni visive e la geometria della macchina da presa, precisa come un orologio, architettonica come Alfred Hitchcock. I suoi film post-2000 sono tutti considerabili diversi da quelli del secolo precedente in quanto vicini ad una logica visiva differente, apparentemente legata più ad una concezione freudiana e terrena della mente umana che non ad un ‘orrore’ corporale esplicitamente grottesco come precedentemente affrontato. Ma è solo un’illusione: l’ossessione muscolare de La promessa dell’assassino (2007), il masochismo del discutibile A dangerous method (2011) e in conclusione la connessione corpo-macchina di Cosmopolis (2012), secondo la mia modesta opinione il suo apice assoluto - film facilmente collegabile al ripugnante erotismo ‘tecnologico’ del suo Crash (1996), dove la violenza sferragliante dell’incidente d’auto diventava un inquietante pretesto per un’eccitazione sessuale che portasse alle scene erotiche più repellenti (e deprimenti) mai dirette, mentre nel film del 2012 l’Eric Packer di DeLillo si fa analizzare la prostata all’interno di una limousine mentre flirta, sudaticcio, con una collega. Il trailer di Maps to the stars, la cui sinossi, il cui cast ed il cui titolo erano usciti quasi un anno prima, ha mostrato preventivamente come Cronenberg avrebbe sicuramente applicato al mondo di Hollywood l’estetica di Cosmopolis. Quello che era (quasi) insospettabile era che ci sarebbe andato così vicino anche qualitativamente nonostante le notevoli differenze nel dialogo: dove Cosmopolis era (necessariamente) verboso e filosofico, Maps to the stars è condito da dialoghi a volte (necessariamente) banali, ma a volte profondamente mostruosi. E questi dialoghi sono banali perché sono costruiti, programmatici, prevedibili, come nei film hollywoodiani; ma quando diventano mostruosi lo sono proprio perché contrapposti alla patina luccicante e piena di (falsa) speranza dei dialoghi più banali, che ricordano (in forma e non in contenuto) il sorriso di Betty Elms, protagonista vestita di rosa di Mulholland Drive (2001) di David Lynch. Il mondo di corruzione viene rappresentato sotto una luce fisica, un Sole californiano catastrofico e terribile, proprio nel film di Lynch, anche quando batte sulla limousine che ora Robert Pattinson guida (forte e per niente implicito rimando al film precedente). E riguardo a questo senso di ‘costruzione’, ci sono un paio di scene essenziali: la prima è quella della scena di sesso ‘a tre’ tra Havana (interpretata da una nevrotica Julianne Moore che ha vinto il premio per la migliore attrice a Cannes) e due amanti, uno di sesso maschile ed una di sesso femminile; la seconda invece è la scena in cui Agatha, interpretata con una grazia inquietante ed eccezionale dalla vera protagonista del film, Mia Wasikowska, balla da sola davanti alla TV accesa. La prima scena presenta una situazione angosciante: quando l’amante maschio si alza per una telefonata, Havana è costretta a continuare l’amplesso con la donna, che poi assume le sembianze della madre, da cui il personaggio della Moore è ossessionata, cosa che manda il personaggio in crisi. Havana si alza, si allontana dalla camera da letto e si siede sul bordo della piscina dicendo che non sente di essere brava come lesbica — come se ci fosse qualcuno che le chiedesse di comportarsi come lesbica, dietro una macchina da presa invisibile, Havana sembra avere una consapevolezza della presenza di un regista che richiede da lei qualcosa che lei non necessariamente vuole da se stessa o per se stessa. È questa forse una critica, in generale, nei confronti delle esigenze masturbatorie nel Cinema non pornografico? La seconda scena ha un rigore simile, anche se forse meno intenso (ma non meno significativo), perché anche Agatha non ha una ragione per ballare, senza tra l’altro un sottofondo musicale, come se dovesse mostrare una qualche gioia che lei non ha la necessità di esprimere. Sorridi per la macchina da presa? Giocando su di un potentissimo contrasto, Cronenberg alterna queste scene cupe e tragiche ad altre in cui invece l’effetto è opposto: sembra che la macchina da presa non ci sia ed i personaggi si mettano completamente a nudo.

I protagonisti sono sei, tre personaggi maschili e tre personaggi femminili, e nessuno si salva moralmente. Noi spettatori ci troviamo in una condizione in cui siamo costretti a giudicare con distacco critico i mostri umani che vediamo sullo schermo. Come del resto anche in Crash (ed in maniera molto diversa anche in Cosmopolis – i paragoni con questi due film sono i più ovvi in quanto Maps to the stars sembra un connubio o una reinterpretazione dei due), ci si ritrova di fronte ad un mondo dove è impossibile l’immedesimazione (al massimo un po’ di pietà per Agatha) ma l’unico giudizio possibile verso i personaggi è una sorta di disprezzo, se si vuole indugiare nel giudizio, ovviamente. Ce n’è bisogno? La sceneggiatura di Bruce Wagner pone forse lo spettatore su di un piedistallo morale, ma senza costringerlo, e la regia di Cronenberg si sposa perfettamente con i contenuti dello script in quanto, con la freddezza architettonica a cui ci ha abituato, può magari ossessionarsi su di un certo simbolismo, ma senza dubbio non si fossilizza sul particolare insignificante; al massimo dà più importanza ai concetti più ‘piccoli’ che non a imponenti contenuti che sembrano avere un forte rigore — mi riferisco alla ripetizione del concetto dell’incesto, che, nonostante sia collegabile a Freud, è solo parte dell’”arredamento” che costituisce il mondo della corruzione.

Maps to the stars, in conclusione, è un film dolorosissimo, in cui la sofferenza è condivisa da giovani e vecchi, dal mondo di Hollywood intero (senza la mera soluzione della ‘critica sociale’ che sarebbe una definizione fuori luogo) all’esistenza umana. Le relazioni interpersonali più vacue diventano specchio della bassezza umana e veri e propri demoni, anche in senso horror (le atmosfere di vera e propria suspance rendono questo il film più lynchano del regista canadese), appaiono come se volessero ricordare ai personaggi stessi la loro condizione di

piattume e vuoto eterno. Non c’è niente di etereo, anche l’astratto diventa troppo concreto, e non c’è neanche spazio per la violenza gratuita. C’è solo il silenzio poetico di Mia Wasikowska che cita le poesie di Paul Eluard col cuore in mano, e poi il primo piano intensissimo del suo volto smarrito, confuso, ricoperto di sangue – in questo senso, la violenza ansiogena di questo vero capolavoro assume un aggettivo: ‘assordante’.

I protagonisti sono sei, tre personaggi maschili e tre personaggi femminili, e nessuno si salva moralmente. Noi spettatori ci troviamo in una condizione in cui siamo costretti a giudicare con distacco critico i mostri umani che vediamo sullo schermo. Come del resto anche in Crash (ed in maniera molto diversa anche in Cosmopolis – i paragoni con questi due film sono i più ovvi in quanto Maps to the stars sembra un connubio o una reinterpretazione dei due), ci si ritrova di fronte ad un mondo dove è impossibile l’immedesimazione (al massimo un po’ di pietà per Agatha) ma l’unico giudizio possibile verso i personaggi è una sorta di disprezzo, se si vuole indugiare nel giudizio, ovviamente. Ce n’è bisogno? La sceneggiatura di Bruce Wagner pone forse lo spettatore su di un piedistallo morale, ma senza costringerlo, e la regia di Cronenberg si sposa perfettamente con i contenuti dello script in quanto, con la freddezza architettonica a cui ci ha abituato, può magari ossessionarsi su di un certo simbolismo, ma senza dubbio non si fossilizza sul particolare insignificante; al massimo dà più importanza ai concetti più ‘piccoli’ che non a imponenti contenuti che sembrano avere un forte rigore — mi riferisco alla ripetizione del concetto dell’incesto, che, nonostante sia collegabile a Freud, è solo parte dell’”arredamento” che costituisce il mondo della corruzione.

Maps to the stars, in conclusione, è un film dolorosissimo, in cui la sofferenza è condivisa da giovani e vecchi, dal mondo di Hollywood intero (senza la mera soluzione della ‘critica sociale’ che sarebbe una definizione fuori luogo) all’esistenza umana. Le relazioni interpersonali più vacue diventano specchio della bassezza umana e veri e propri demoni, anche in senso horror (le atmosfere di vera e propria suspance rendono questo il film più lynchano del regista canadese), appaiono come se volessero ricordare ai personaggi stessi la loro condizione di

piattume e vuoto eterno. Non c’è niente di etereo, anche l’astratto diventa troppo concreto, e non c’è neanche spazio per la violenza gratuita. C’è solo il silenzio poetico di Mia Wasikowska che cita le poesie di Paul Eluard col cuore in mano, e poi il primo piano intensissimo del suo volto smarrito, confuso, ricoperto di sangue – in questo senso, la violenza ansiogena di questo vero capolavoro assume un aggettivo: ‘assordante’.

Nicola Settis

"Nicola Settis nasce a Pisa ed è un appassionato di Cinema da sempre, con una passione particolare per i film d'autore orientali, tra Kurosawa e Kitano, ed europei, tra Fellini, Tarkovskij, Herzog e Tarr. Oltre a non essere mai sazio di cultura cinematografica, ha tra i suoi interessi secondari la musica, la televisione, l'animazione e la letteratura. Scrive ogni tanto su daParte firmandosi 7isLS"