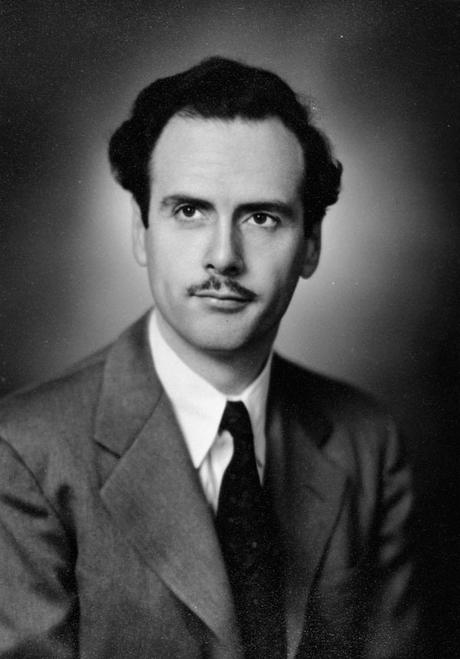

Marshall McLuhan

di Michele Marsonet. “Internazionalismo” è una parola carica di significati e di stratificazioni storiche. Ne abbiamo sentito parlare sin dai banchi di scuola, e negli ultimi secoli è stata utilizzata, spesso a sproposito, da politici, storici e filosofi. Esiste – o esisteva – l’internazionalismo marxista e, per quanto meno noto, rimane sulla scena quello liberale.

Oggi il termine assume connotati un po’ diversi. Lo si voglia o no, l’internazionalismo è entrato nella nostra vita quotidiana e il “villaggio globale” di cui parlava Marshall McLuhan è più un dato di fatto che oggetto di teorizzazione. Ne abbiamo la prova ogni giorno, vista la possibilità di entrare in contatto con chiunque in qualsivoglia parte del mondo.

In ambito universitario, per esempio, la dimensione internazionale della formazione ha assunto un peso decisivo e forte è la spinta a creare percorsi di studio validi in più Paesi. Un’attualizzazione, se vogliamo, del senso originario del termine “universitas”: una comunità di sapere che bada poco alla provenienza nazionale e molto all’eccellenza in sé.

Questa spinta a valicare il “confine” – sia geografico sia culturale – ai nostri giorni è vivissima nei giovani, più consapevoli rispetto alle vecchie generazioni dell’importanza di vedere il mondo in maniera globale. Ci sono naturalmente i controesempi, ma non mi sembrano tanto rilevanti da inficiare il quadro d’insieme.

Mi sbaglierò, ma continuo a pensare che “internazionalismo” da un lato e “liberalismo” dall’altro siano in pratica inscindibili. O, per dirla in modo diverso, ritengo che il primo sia parte del DNA del secondo. Cos’è più internazionale del libero mercato? A me sembra addirittura una domanda retorica.

E’ pur vero che i confini, soprattutto nel nostro continente, delimitano culture, lingue e tradizioni che hanno origini lontanissime. Perfino l’americano Samuel Huntington, autore del celebre “Lo scontro delle civiltà”, scriveva che: “posto dinanzi a una crisi d’identità, ciò che per un uomo conta più di ogni altra è il sangue, la fede e la famiglia”. E la “comunità di sangue e di destino” è un tema classico di tanta filosofia politica.

Giusto quindi che si rispettino la storia e i confini che di essa sono parte essenziale. Che cosa ci impedisce, tuttavia, di pensare alla possibilità che in futuro i confini perdano il loro carattere di barriera che esclude? O siamo condannati davvero a vivere una storia che si ripete con cicli sempre uguali?

Se così fosse i padri fondatori delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e delle altre organizzazioni transnazionali sarebbero solo dei poveri illusi, visionari incapaci di capire che nulla può veramente cambiare nei rapporti tra gli esseri umani. Se il sangue è l’elemento decisivo il destino diventa ineluttabile (come teorizzava Oswald Spengler), e la difesa a ogni costo dell’identità resta l’unico strumento di difesa.

Può anche darsi, però, che i visionari avessero ragione nel pensare che il futuro è aperto nel senso popperiano dell’espressione, e senza ineluttabilità di sorta. Né si può escludere che la creatività umana riesca a elaborare strumenti che evitino la chiusura entro comunità ristrette. E’ una partita che vale la pena di giocare.