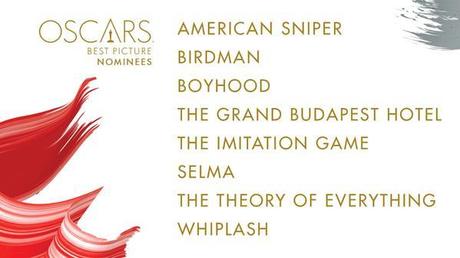

Con 28 premi della critica (S&S, FIPRESCI, NYFCC, BSFC, NYFCO, LAFCA, WAFCA, SFFCC, IW, IFJA, ma mi sembra irrilevante riportarli tutti) il 12-years-a-movie Boyhood scritto, diretto e prodotto da Richard Linklater (e interpretato da sua figlia) è il super-favorito alla super-statuetta degli 87esimi Academy Awards meglio noti col nome di Oscar di domani – da una parte perché riassunto stringato dell’ultima lunga decade americana (dall’ascesa di Britney Spears al fenomeno Harry Potter fino all’elezione di Obama), dall’altra parte perché tentativo (riuscito) di fare cinema senza basarsi sulle trite storie vere, sulle ritrite sceneggiature desunte da libri, ma a partire da ciò che l’umanità offre: la famiglia, il tempo insieme, la crescita, le separazioni. Riprendendo un ristretto nucleo di attori ogni estate per dodici anni, Linklater ha portato all’eccesso il suo solito, malsano amore per i progetti a lungo termine (sono suoi Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, sempre con Ethan Hawke e con la più celebrata Julie Delpy, girati a nove anni di distanza l’uno dall’altro raccontando i diciotto di una coppia nata casualmente su un treno). Ma il premio che Boyhood non ha vinto e avrebbe dovuto vincere per essere il super-certo e non il super-favorito è il Producers Guild Award, il riconoscimento del Sindacato dei Produttori Americani di cui è composta gran parte della giuria dell’Academy. Suddetto premio, e Actor all’interpretazione del cast, e Director Guild Award (rispettivamente Sindacati degli Attori e dei Registi) sono andati a Birdman O (L’imprevedibile Virtù Dell’ignoranza), altra follia narrativa, forse non così tanto esasperata ma comunque pretenziosa: un unico piano-sequenza come non si vedeva dai tempi de L’arca Russa e che nemmeno il compianto Hitchcock, per arretratezze di strumentazione, riuscì a portare a termine (Nodo Alla Gola, 1948); pagine e pagine di copione imparate a memoria da una serie di interpreti in stato di grazia, di cui Michael Keaton è il capofila a cui uno con la metà dei suoi anni probabilmente metterà i piedi in testa. Pagine e pagine di copione pungente, satirico, psicologicamente approfondito fino all’isterismo, corale, introspettivo, ironico e arrendevolmente triste su ciò che Hollywood crea, distrugge, richiede, rovina, ottiene, dimentica – tutto in un teatro, il tempio dell’arte che guarda al cinema con un certo disprezzo, preso di mira e/o in considerazione per portare alla ribalta se stessi mascherandosi non più da supereroi ma da intellettuali autori – tutto scritto (anche) da un regista che passa abilmente dagli Stati Uniti al Messico, Alejandro González Iñarritu, che all’Academy piace, noto ai più per Babel.

Il Golden Globe al migliore film comedy va però a Grand Budapest Hotel. Fattasi la sua comunque larga schiera di fans, fedeli e feticisti, ma che definiamo per convenzione indie, pure Wes Anderson cade nell’esasperazione ed esaspera i toni, i modi, i mezzi del suo cinema famoso ormai a tutti per essere composto da simmetrie, fuochi centrali, zero profondità. Già candidato all’Oscar per la sceneggiatura de I Tenenbaum, film anticipatore di certa moda attuale, dopo un semi-silenzioso periodo di storie corali un filo surrealiste (Steve Zissou, Il Treno Per Il Darjeeling), è passato al cinema d’animazione in stop-motion perché gli piaceva «l’effetto del pelo delle volpi che si muove» ed è tornato agli Oscar, per poi confermarsi col delizioso Moonrise Kingdom e venire celebrato adesso – con nove (9) candidature. Certe meritevoli, cert’altre d’obbligo, le nominations sono una sorta di scusa verso una carriera mai presa in considerazione mentre il mondo (nostalgico di certe giacche di jeans e di certe scatole di latta) lo eleggeva a proprio mentore – eppure quest’ultima è la minore delle sue pellicole, che riassume quello che è stato fatto in tutte le precedenti senza migliorarsi, finanche a gestire alcune scenette come se fossero videogiochi, o cartoni animati in stop-motion appunto. Terzo nei pronostici della statuetta al miglior film, vive anch’esso come tutti con l’ombra dei grandi incassi di American Sniper (altri 19 milioni di dollari questa settimana) e la colpa di essere uscito quasi un anno fa. Raggiunte le undici nominations personali (ma quest’anno è candidato solo alla produzione e non anche alla regia), Clint Eastwood, premiato per Million Dollar Baby e prima ancora per Gli Spietati, era stato ignorato con i sei film precedenti – anche giustamente, potremmo dire – e anche questo suo exploit di candidature potrebbe essere considerato una scusa, una celebrazione di carriera, tanto la biografia del cecchino Chris Kyle non potrebbe vincere mai, tant’è americana e controversialmente patriottica. Non avremmo detto lo stesso, del non essere stati abbastanza celebrati in carriera, del 49enne Bennett Miller, Palma d’Oro a Cannes, che giunto al terzo lungometraggio di finzione, con Foxcatcher avrebbe fatto l’en plein di nominations al miglior film, se fosse stato candidato: furono suoi i podi anche per Moneyball e il debutto Truman Capote, probabilmente a causa del suo essersi ritrovato con la categoria del Miglior Film allargata: dal 2010 infatti non sono più solo cinque le pellicole nominate, ma di un numero variabile tra il cinque e il dieci: ecco perché ci finisce dentro adesso tanta roba, la fantascienza (District 9), l’animazione (Up), i film stranieri (Amour). Ci finisce dentro anche Selma nonostante il boicottaggio generale (nessun’altra nomination se non alla canzone), la cui regista Ava DuVernay (sarebbe stata la prima afroamericana ad essere candidata come regista e la quinta donna) condivide con Miller l’essere al terzo lungometraggio di finzione, ma con una gavetta ben più longeva – regista televisiva, documentarista, anche dietro Spider-Man, Madagascar, Collateral, Scandal. Secondo la regola del chi-vince-il-miglior-film-deve-vincere-almeno-altri-due-premi né lei né gli inglesi La Teoria Del Tutto e The Imitation Game ne potranno uscire vittoriosi (al primo andrà la statuetta per l’attore, al secondo forse la sceneggiatura non originale); nemmeno Whiplash, purtroppo: film superbo di un regista in erba, Damien Chazelle, anche sceneggiatore (Il Ricatto), film trattato come fosse un thriller, come fosse un addestramento militare, e in realtà storia di un batterista che fa di tutto per piacere al suo direttore d’orchestra; si basa su un corto dello stesso regista, e chissà che non batta Alan Turing per quell’unico ridicolo premio che gli potrebbero dare.

_______________

Vincerà: Boyhood di Richard Linklater (regista e produttore) e Cathleen Sutherland (produttrice)

Potrebbe vincere: Birdman O (L’imprevedibile Virtù Dell’ignoranza) di Alejandro González Iñárritu (regista e produttore), John Lesher e James W. Skotchdopole (produttori)

Dovrebbe vincere: Birdman O (L’imprevedibile Virtù Dell’ignoranza) di Alejandro González Iñárritu (regista e produttore), John Lesher e James W. Skotchdopole (produttori)

Dovrebbe esserci: Sils Maria di Olivier Assayas (regista) e Charles Gillibert (produttore)

Nelle puntate precedenti:

- Miglior canzone originale

- Miglior attrice protagonista

- Miglior film d’animazione

- Miglior attore protagonista